-

濯水古镇 编辑

濯水古镇,位于重庆市黔江区南部濯水镇东南角,地处乌江主要支流、中国最大的由东向西流之河流阿蓬江畔。南距黔江主城26千米,北离阿蓬江镇21千米;距舟白机场26千米。

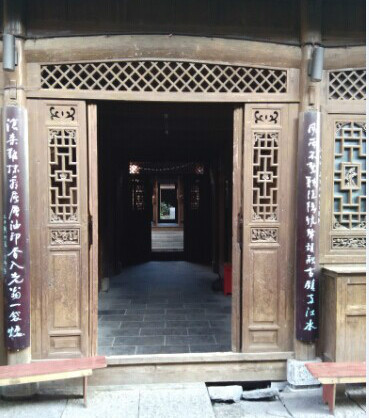

濯水古镇街巷总体上呈“五街七巷三宫七院”的格局,“五街”南北分布,自南向北分别是半边街、江西街、中街、老盐行、李家老街;“七巷”都是东西走向,分别是醉巷子、水巷子、汪家巷、万天宫巷、染浆巷、余家巷、谭家巷;“三宫”自南向北依次是万天宫、禹王宫、万寿宫;“七院”沿街分布,自南向北分别是八贤堂、龚家抱厅、烟房钱庄、汪本善旧居、汪氏油号、光顺号、濯河坝讲堂。

2018年8月16日,濯水古镇获“重庆市特色景观旅游名镇”称号。 2018年12月,濯水古镇入选首届重庆文化旅游新地标名录。

2022年9月,濯水古镇入选2022年全国“非遗旅游小镇”名录。 2022年12月30日,文化和旅游部发布公告,正式确定黔江区濯水景区为国家5A级旅游景区 。

中文名:濯水古镇

地理位置:重庆市黔江区濯水镇东南角

气候条件:亚热带季风气候

开放时间:全年 全天开放

景点级别:AAAAA级

门票价格:免费

著名景点:古镇老街、土家吊脚楼群、风雨桥、八贤堂、汪家作坊、濯河坝讲堂等

濯水古镇

濯水古镇

清雍正十三年(1735年),耿寿平到酉阳“改土归流”,酉阳宣慰司改为酉阳县,隶黔彭厅,濯水属酉阳县上际里北三乡,并从此兴起集市。

光绪元年(1875年),酉阳州境划为四路十八乡,濯水为北路五乡之北三乡。

民国二十四年(1935年),濯水由濯河坝始更为酉阳县第三区濯水乡。

民国二十六年(1937年),濯水乡改为濯水镇。

1952年7月3日,濯水(前为酉阳县第九区)和两河口、冯家、马喇湖、学堂坪等地划归黔江县。

1953年,更名为濯水乡。

1958年,更名为濯水公社。

1985年7月30日,更名为濯水镇。

濯水古镇街巷总体上呈“五街七巷三宫七院”的格局,“五街”南北分布,自南向北分别是半边街、江西街、中街、老盐行、李家老街;“七巷”都是东西走向,分别是醉巷子、水巷子、汪家巷、万天宫巷、染浆巷、余家巷、谭家巷;“三宫”自南向北依次是万天宫、禹王宫、万寿宫;“七院”沿街分布,自南向北分别是八贤堂、龚家抱厅、烟房钱庄、汪本善旧居、汪氏油号、光顺号、濯河坝讲堂。

濯水景区位于黔江区濯水镇,在位于神秘北纬30°的武陵山区,如一颗璀璨明珠镶嵌在阿蓬江上,串联起濯水古镇、蒲花暗河和蒲花休闲农业体验园,涵盖8个主类,28个亚类,86个基本类型,189个资源单体,已经成为颇负盛名的综合型旅游景区。景区内,更有白虎雕塑、水师城门、道德碑、石牌坊、赤穴、苍天有眼、暗河天生三桥等核心景点,让游人触动灵魂、濯身濯心。

濯水古镇

濯水古镇

古镇老街

濯水古镇

濯水古镇

老街由青石板铺就,长1000米,宽2~3.5米,街道两旁的商号、民居、会馆、学堂均为木质结构,有吊脚楼、四合院、撮箕口,错落有致。民居之间有画有精美壁画的封火墙,窗花为木雕,磉墩上有精湛的石刻。濯水古镇建筑是土家族吊脚楼与徽派建筑的结合。古镇入口处的游客接待中心是一座有300多年历史的古老戏台,檐上的人物雕刻惟妙惟肖,保存较为完好。

土家吊脚楼群

现存最为完整的建筑是古镇靠河沿建的民居,是古镇下街庞大的土家吊脚楼群。吊脚楼建在阿蓬江的河堤上,四五米高的河堤用条石砌建,已有200多年的历史,依然完好无损。

道德碑

道德碑

道德碑

风雨桥

风雨廊桥

风雨廊桥

濯水花田

濯水花田紧靠风雨廊桥,分南、北两个区域,南区南接濯水景区游客中心,北区西临农业园。整个花田由乐赏花海、乐享花海、乐游花海三部分组成,设有七彩花田、静谧荷塘、婚纱摄影、星空花园、摸纹迷宫、采摘乐园等景点。

八贤堂

八贤堂

八贤堂

八贤堂又名余家大院,是濯水古镇的一个重要古建筑,原为清乾隆十六年(1751年)的进士宅第。八贤堂建筑面积800平方米,规模仅次于光顺号,为古镇第二大古民居,是三进合院砖木结构民居建筑(最后一进和天井已经损毁)。左右两侧有封火山墙,墙体使用小青砖砌至马头墙,墙角、天井用青石条筑就。墙上有兽头装饰,避邪镇煞。夹泥墙是八贤堂的一大造型特色。院内为穿斗架全木结构,梁架髹以桐油,古朴典雅,灰、白、木色为主要色彩。

大院第一进为九柱,第二进祠堂为十一柱,第三进为七柱,均为横向五列四间。共有5个天井,这是古镇上天井最多的一个大院。沿大院中轴为3个天井,靠南面封火墙有2个挂壁天井,封火墙只有3面,一面由墙代替,故名“挂壁天井”,亦即把天井挂在墙上的意思。整座宅第共有90根立柱、68座雕花柱磴、183朵雕花窗、33扇门。各进正门均为6扇3开,大院前后设有侧门。大院地下设有水道,水道使5个天井的地下水相通,然后从地下暗沟排入河边。大院梁架多用料硕大且注重装饰,两端雕出圆形花纹,中段常雕有多种图案,第一进的最中间一根栋梁上画着太极图,通体显得恢宏、华丽、壮美,梁托、斜撑等大多雕刻花纹、线脚。梁架构件的巧妙组合和装修使工艺技术与艺术手法相交融,达到了珠联璧合的妙境。余家是书香之家,余公安中进士之后,皇帝赐有顶戴花翎。现存赐匾一块。余家祖上训诫子孙要世代学文从医。在八贤堂的临街前堂开有诊所、药房。临街共设柜台3个,大院门厅内两边各设柜台1个。今因多户居民分住大院,大院门厅内两边柜台已改装。

龚家抱厅

龚家抱厅

龚家抱厅

龚家抱厅是镇上最具建筑空间特色的古民居之一,位于老街“三倒拐”处,建筑面积400平方米。天井合院建筑,坡屋顶,全木结构四层,结构上穿枋有少数做成弧形的“猫拱背”式样。建筑依山势而建,临街为一层,平层之下两层沿江面采用吊脚接地。平面布局灵活端正,为利于通风,院落和天井开敞的过厅、穿堂等加以联系,内部家居环境十分通透。建筑最具特色之处在于有一层在过厅上端撑其歇山式屋顶形成的“抱厅”。临河建造的龚家抱厅,正屋临街,为11柱4列3间。正门为6扇3开,左右各有柜台1个。临河的吊楼实际上在正屋的背面,而到了河流这边成了正面。临河一面有二层设有干栏式阳台,支撑阳台的10根特别高大的柱子错落着排列。这种一进一抱厅式的干栏式建筑,在中国民居中少见。

光顺号

光顺号

光顺号

光顺号是明清时期濯水“十大号口”之一,建筑面积880平方米,为濯水古镇第一大徽派古建筑。光顺号是濯水古镇七大院中唯一采用两开大门的大院,也是镇上唯一使用三方青砖青瓦墙的大院。临街一面为全木构架,两边封火墙和院后为砖砌;其大门是镇上唯一的卷斗门。全院三进二天井合院建筑,坡屋顶,三层木结构。各进之间没大门,留有一片室内平地。其建筑格局在院内形成一条很长的通道,而且采光很好。大院第一进为9柱4列,第二进为7柱4列。左右两厢三楼各有一个冲天阁楼。内院二、三层共设有7段栏杆阳台,具有典型的会馆式商号特征,非纯粹的民居式建筑。广泛运用木雕、石雕装饰,窗扇和窗下挂板、楼层拱杆栏板及天井四周的望柱头上有形象逼真的人物、虫鱼、花鸟、八宝、博古和几何图案,内容丰富,手法多样,极富装饰效果。木雕均不饰油漆,而是通过高品质的木材的色泽和自然纹理,使雕刻的细部更显生动,质朴高雅。大院原本是安徽詹姓商人在镇上的一家客栈,后来詹姓商人与镇上汪家合作开办钱庄和其他企业,把院子卖给当地盲人医生俞光顺,大院改名叫“光顺号”。

汪本善旧居

汪本善旧居

汪本善旧居

汪家作坊

汪家作坊

汪家作坊

烟房钱庄

烟房钱庄是濯水古镇早期的一家经营规模较大的信用机构,由汪氏家族与徽商詹氏家族共同开办,主要投资方为濯河坝烟房老板、徽墨制造商詹信安。钱庄坐落在整个古镇的中心位置,钱庄除办理存款、贷款业务外,还发行钱票,凭票兑换银圆、货币,老百姓称其为“钱店”。由濯河坝烟房钱庄发行的钱票,多采用十孝图为主图,有上十外背书,雕版印刷。钱票被编入多部大学货币学教材,是中国早期钱票的典型。民国年间,银行逐渐兴起替代钱庄,烟房钱庄从此停业。

烟房钱庄

烟房钱庄

濯河坝讲堂

濯河坝讲堂

濯河坝讲堂

濯河坝讲堂原为樊家宅第和古镇第一所义学讲堂。建筑面积386平方米,三进合院建筑,坡屋顶,砖木结构,纵深布局,宅院空间具有较为严谨的空间序列,各进呈梯级移位,以大门、二门、过厅、堂屋直至后院,递次变化,呈现出由宽敞到紧凑的规律和特色。正院前有跨越老街而建的凉厅,凉厅与正院连建,有八根落地柱支撑。大院坐东朝西,南北两边有封火砖墙。第一进为7柱4列3间,第二进为9柱4列3间,第三进为7柱4列3间。院内错落着建有大小天井两个作为义学讲堂,建筑临街一面为全开放式门厅,不设大门,这也是镇上唯一没有大门和售货柜台的大院。门楣木雕极其精致,院内门厅与大天井之间,后花园与小天井之间,各设有六扇三开大门一道。两个天井之间则没有门,是一片适合学子活动的空地。凉厅外还有一片开阔地,是拥挤的集镇上很难得的一片活动场地。清光绪三十年(1904年),濯水樊家在此开设义学,比黔江区主城最久远的三台书院早3年,曾有进士和举人出自濯河坝讲堂。民国三年(1914年),时任酉阳直隶州教育会会长的刘泽膏回到濯水后,和龚体之在濯水镇协同创办酉阳第三高等小学堂,推行新学,濯河坝樊家义学讲堂便逐渐停办,凉厅从此成为小商小贩们赶集聚集之地。民国时期,凉厅一度变成布匹的集中市场。樊家也趁着商业氛围卖点烟、酒、菜油之类的小东西,做小买卖维持生计。

红军渡

红军渡是旧时阿蓬江上两大渡口之一,是两岸交通运输的综合性码头。民国二十三年(1934年)5月,中国工农红军第三军军长贺龙、政委关向应率领红三军到濯水,从渡口横渡阿蓬江,奔袭彭水,渡口故名红军渡。如今码头不再发挥贸易集散地的功能,每年的端午节,濯水在此举办大型的龙舟赛,遂成龙船码头。

水师城门

水师城门位于红军渡小区临阿蓬江入口处,面朝阿蓬江,东靠政法小区,北接古镇漫步堤。水师城门为拱形结构,上部为木质阁楼,下部为砖石底座。古时,水师城门是往来客商进镇的唯一通道,曾为冉土司的第一要塞。

万天宫

万天宫

万天宫

禹王宫

禹王宫又名湖广会馆。历经明代的“赶蛮拓业”和清初的“湖广填四川”,大批外省移民陆续来到濯水从商。濯水镇禹王宫也是清代前期到民国初年濯水移民文化、商业文化和建筑文化的重要标志。禹王宫建于清嘉庆二年(1797年),供奉大禹,为四合院中式砖木结构建筑。山门前壁系镂空青砖浮雕花卉、飞禽、走兽、喜字图案和白鹤寿星图等,刻工精美,栩栩如生。来自湖南龙山和来凤的两个戏班子长年驻扎于此,定期演出从湖南带来的南戏。

万寿宫

万寿宫

万寿宫

基础建设

濯水古镇

濯水古镇

2007年,完成《重庆市黔江濯水古镇保护性详细规划》,按照景区规划建设的总体规划和详细规划要求,先后开展古镇旅游基础设施建设、游览游乐设施建设、景区绿化、环境保护和资源保护等。

2009年10月18日,濯水古镇正式开街对外开放。

品牌建设

2018年8月16日,濯水古镇荣获“重庆市特色景观旅游名镇”称号。

2018年12月,濯水古镇入选首届重庆文化旅游新地标名录。

2022年9月,濯水古镇入选2022年全国“非遗旅游小镇”名录。

2022年12月30日,文化和旅游部发布公告,正式确定黔江区濯水景区为国家5A级旅游景区 。

景区掌故

在濯水镇上,流传着这样一句话:“樊家的锭子,汪家的银子,龚家的杆子,余家的顶子。”锭子是拳头的意思,杆子是枪的意思。这一句话,概括了清末民初时古镇上名噪一时的四大家族的特点。

濯水古镇

濯水古镇

汪氏:汪姓人家相传由江西迁徙而来,到濯水定居后迅速发展壮大,在濯水近代工商业发展中有着极为重要的影响,特别是引入詹氏徽商在濯水发展,开办钱庄,发行钱票。到民国中期,汪氏进入鼎盛时期,濯水近代的多数工厂、作坊、商号、运输业都与汪氏家族有关。汪氏族人中又以汪子文所掌控的产业最多。汪子文是当时濯水工商业的代表人物,生意做到湖南、湖北、贵州、安徽等地。当时他有两个榨油房,还有酿酒、浇蜡、碾米、做面、熬糖、做烟花等生意。民国的时候,政府发行的法币数额太大,贬值速度也快,银号在濯水发行找补券。不再使用找补券后,百姓手中的找补券还可以到汪家换取盐、油、米等物资。1936年,汪家拥有当时渝东南地区唯一的两台运输商车(木炭车)。1949年中华人民共和国成立时,濯水街上有近半数人家为汪姓。汪氏家族重视教育,人才辈出。汪世太曾中举人,汪启祥为补郎,汪子文的儿子汪德祖曾就读西南军政大学,汪仕静创办濯水镇第一个女子学堂,汪本善为濯水第一个大学生、中科院研究员、有机地球化学家。

龚氏:龚氏祖上传说是从柏杨湾赶鸭子来到濯水,当发现这里适合居住时就住了下来。后来成为镇上拥有枪支最多的大家族,其武装在周边有着很大的影响。在民国末期,龚氏家族迅速发展,在古镇上拥有多栋江边房屋(在1982年的洪灾中,几乎全部被冲毁)。古镇上仅存龚家修于晚清时期的抱厅一栋。抱厅,特点是屋当中有一冲天楼,目的在于采光,对于雨水的流向设计极为科学合理,后濯水有大户仿造没有成功。“濯河坝袍哥会”就是以龚家为中心集结、扩张的,他们以此组织之名维持地方秩序,解决许多政府都无法解决的事情,同时也为商队提供保镖,维护古商道的运输安全。后又曾经参加过“保路运动”。龚氏后生龚沛光,是中国航天遥感器研究和大气污染研究的专家和先行者之一,著有《大气污染》等书。

余氏:余氏家族通过做生意、开药铺等方式积累财富,买田置地,供子女读书。余家宗祠“八贤堂”即有祖先中曾有很多高官的意思。“一门三进士,四代五尚书”是身为余家人最引以为荣的事情。濯水余氏中余公安考取进士,皇帝赐有顶戴花翎,夫人赐凤冠霞帔,十二面寿屏,现存赐匾一块。余公安还有两兄一弟:余公文、余公学、余公邦,兄弟四人的名字组成“文学安邦”一词,极具文化色彩。余公安中进士后,仍然保持与世无争的处世态度,并训诫子孙要世代学文从医。他们把镇上的土特产中药薄荷、马蹄香、芍药等运出去,然后将镇上没有的犀角、阿胶、当归、党参等从外面运回来。清末,余家医生中有一位盲人医生叫余光顺,光顺号医馆便是以他之名命名。

古镇风俗

风俗 | 介绍 |

|---|---|

贴对联 | 贴对联是濯水古镇上的一大特色,对联在各大院子多有散布。在修复古镇期间,黔江区在全国共征集556副对联,用于装点古镇的老建筑。 |

铜铃舞 | 又称八宝铜铃舞,最初是土老师祭祀时的一种仪式舞,宗教色彩较浓,后经土家人不断改进、提高形成一种舞蹈。舞蹈者双手持八宝铜铃左右舞动拍打,随着舞姿的变化,铃声叮当作响,悦耳动听。其舞步一般按人字形路线来回舞动,单腿独立身子旋转,罗裙飘展似孔雀开屏,姿势优美动人。 |

板凳龙舞 | 在黔江流行较广,是土家族的传统喜庆节目。在一根长板凳上用竹篾、彩布扎一小龙,由二人或三人手持板凳的四只腿,一般是数条小龙一齐舞动,表演出左突、右冲、跳跃、俯卧、穿花、拜四方等动作,舞态雄壮快捷,高潮时只见群龙飞舞,不见舞者。 |

毛古斯 | 是土家族的一种原始戏剧活动的名称,原意是毛人的故事,反映土家先民原始的生存状态。毛古斯是土家族在跳摆手舞的间隙进行的一种具有故事情节的表演,与摆手舞有着密不可分的联系。摆手舞是纯粹的舞蹈,毛古斯则重戏剧表演,伴有歌舞。其表演有具体人物上场,一般有一个老毛古斯和若干小毛古斯,表演者全身裹着稻草或茅草(故又叫茅古斯),头上扎有辫子,看不清脸面,象征远古的祖先毛人。表演中随祖先的生产、生活内容安排,有表演过程,有人物对话、故事情节和简单的场次。有的剧目还表现出戏剧冲突,内容包括土家先民的“打猎”“挖土”“过年”“接新娘”“读书”等生产生活场景。由于历史条件的限制,毛古斯没有形成一种剧种,而以民族风俗习惯加以保留,是一种最简单最原始的萌芽状态的戏剧。 |

水龙舟赛 | 自2010年以来,濯水景区每年开展魅力阿蓬江·濯水古镇土家龙舟赛,庆祝端午。在阿蓬江濯水大桥至风雨廊桥河段进行龙舟1200米竞速,比赛分预赛和决赛两个阶段进行,每只龙舟由划手、鼓手、舵手、领队、工作人员等20人组成。 |

摸秋节 | 在每年农历八月十五中秋节,黔江区的土家族人有“摸秋”习俗。黔江区以土家族人摸秋习俗为由头,每年举办土家摸秋节活动。2015年,摸秋节举办有“摸秋”寻宝、千盏荷花灯齐放阿蓬江、千人团圆宴、对歌赏月、糍粑创意比赛、民俗风情表演、恐龙嘉年华、特产展会等10项子活动。 |

土家女儿会 | 被誉为“东方情人节”,是土家族具有代表性、区域性的民族传统节日之一,在七夕之际举办。2015年,举办“牵手廊桥 情定濯水”黔江区首届土家女儿会,设置有浪漫旅行·小南海一日游、“牵手廊桥 情定濯水”相亲会、长街宴及篝火晚会等活动。 |

注:以上内容来源 | |

文化活动

2018年5月12日,2018黔江首届旺旺向前冲暨萌宠相亲大会在濯水古镇举行。

2021年6月4日,第六届重庆非物质文化遗产暨老字号博览会在黔江濯水古镇开幕。

2021年12月19日晚,2021中国原生民歌节闭幕式在黔江区濯水古镇举行。

2022年6月24日,第三届中国黔江鸡杂美食文化节,在濯水古镇举行。

古镇特产

濯水往事酒、黔江干香菇、黔江小河虾、濯水绿豆粉、黔江鸡杂、濯水蜂蜜、濯水苦荞茶、濯水苦荞面、濯水苦荞酒、濯水苦荞米。

特色美食

名称 | 介绍 |

|---|---|

叶儿粑 | 又名香草粑,用糯米粉面包馅心,外裹新鲜绿色粑叶,置旺火蒸制。其色洁似乳,味道香醇可口,不粘盘、不粘筷、不粘牙,被称作三不粘叶儿粑,为天然美味绿色食品。 |

马打滚 | 汤圆的一种独特的吃法。由炒过的黄豆粉拌芝麻、白糖等制作成拌料,汤圆蘸满黄豆粉和白砂糖后即可食用。吃时满口黄豆末香,兼有腊面饼的嫩软和白砂糖的甜蜜,其口味香中带甜、温润香糯。 |

豆酱粑 | 将豆腐渣烟熏发酵,拌以苞谷面晒干,制成豆酱粑,可存放。用以煮菜,可少放油或不放油,味道极佳,最能下饭。 |

团撒 | 将糯米蒸熟后置于一圆形的模具内,摊开晒干,便成为熟糯米团饼,再将其油炸。成品香脆可口,可贮藏在坛内。 |

大锅烩菜 | 将所有的菜都倒在锅里煮好,撒上辣椒、花椒、葱花、姜末等作料,然后家人各盛上碗,围着火炕吃饭。 |

鸡蛋茶 | 用油炸花生米、核桃仁、黄豆、米泡、苞谷泡等,打上三四个鸡蛋,放入煮开的油茶内,味道鲜美,具山村风味。 |

懒豆腐 | 将大豆浸泡、磨细,带渣煮熟,再放入切碎的南瓜叶或其他菜叶中,制成懒豆腐,又叫“合渣”。是土家族的家常菜。过去,土家族人生活以“(苞谷)面饭懒豆腐,草鞋家机布”为基本标准。 |

五香豆豉 | 须春末夏初酿制。发酵时用黄荆轲叶子铺垫和覆盖;发酵后裹上辣椒粉,配花椒、胡椒、桂皮、橘皮、茴香、藿香、生姜、大蒜,晒干。久存其味不变,其香不衰。 |

金包银饭 | 将大米煮半熟,拌以苞谷粉,用木甑蒸熟,做成苞谷粉夹米饭,俗称“金包银”。其色鲜亮,黄里透白;其味可口,松软清香。过去是农人改善生活的上品,今为补食粗粮的佳肴。 |

酸鲊肉 | 将猪五花肉切片,加盐腌制后加鲊粉拌匀,装入坛内,塞满稻草或竹叶,密封倒扣,腌制15~30天,使肉与调料充分发生反应,微微发酸。食用时取出,蒸、炸、煎均可,还可在蒸、炸、煎之后再加各式配料炒食,是土家苗乡特有的开胃美食。 |

油茶汤 | 用油把茶叶炸黄后加入少量的水煮沸,成褐色茶浆时再加水稀释,烧开,投入食盐、大蒜、胡椒和其他作料,味道可口。 |

注:以上内容来源 | |

2023年12月,入选第十一批中国华侨国际文化交流基地名单。

地理位置

濯水古镇位于重庆市黔江区濯水镇。

濯水古镇

开放时间

全年 全天开放

交通线路

从重庆可通过高速公路、铁路或乘坐飞机到黔江区,再在黔江汽车南站乘坐公交车到达景区。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。