-

中国科学院西双版纳热带植物园 编辑

中国科学院西双版纳热带植物园(Xishuangbanna Tropical Botanical Garden of Chinese Academy of Sciences),位于中国云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇境内,是中国科学院直属事业单位,是集科学研究、物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和风景名胜区。

中国科学院西双版纳热带植物园由中国植物学家蔡希陶先生于1959年领导创建。全园占地面积约1125公顷,收集活植物13000多种,建有38个植物专类区,保存有一片面积约250平方千米的原始热带雨林,是中国面积最大、收集物种最丰富、专类园区最多的植物园,也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园。

截至2024年3月,中国科学院西双版纳热带植物园被评为“国家环保科普基地”“全国科学普及教育基地”“全国青少年科技教育基地”“国家AAAAA级旅游景区”“全国研学旅游示范教育基地”“中国十大科技旅游基地”“全国文明单位”“全国绿化先进集体”和“云南省精品科普基地”。

中文名:中国科学院西双版纳热带植物园

外文名:XiShuangBanNa Tropical Botanical Garden,Chinese Academy of Sciences

地理位置:中国云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇境内

占地面积:11.25 km²

景点级别:AAAAA级

开放时间:8:00~18:00(西门入口)、7:30~18:30(吊桥入口)

门票价格:成人全价票:80元/人、半价优惠票:40元/人

气候条件:热带季风气候

著名景点:榕树园、荫生植物园、水生植物园等

1958年5月,中国科学院西双版纳热带植物园始建于西双版纳景洪大勐龙小街;同年年底,中国科学院西双版纳热带植物园因距边境太近及社会治安等原因搬迁至勐腊县勐仑。

1959年1月1日,中国科学院西双版纳热带植物园在葫芦岛正式成立。

1959年至1970年6月,中国科学院西双版纳热带植物园建制隶属于中国科学院昆明植物研究所。

1970年7月,经中华人民共和国国务院批准下放地方,更名为“云南省热带植物研究所”,隶属于云南省科委领导。

1978年3月,经中华人民共和国国务院批准收归中国科学院,更名为“中国科学院云南热带植物研究所”,直属于中国科学院领导。

1987年1月,中国科学院对云南三个生物学机构体制调整,除实验植物群落研究室划归中国科学院昆明生态所外,其余并入昆明植物研究所,恢复中国科学院西双版纳热带植物园名称,建制隶属于中国科学院昆明植物研究所。

1996年9月,经中央机构编制委员会办公室批准,将西双版纳热带植物园从中国科学院昆明植物研究所划出,与原昆明生态研究所整合为中国科学院的独立研究机构,沿用现名,建制隶属中国科学院领导。

1998年底,中国科学院西双版纳热带植物园首批成为中国科学院知识创新工程试点单位之一。

2013年,中国科学院西双版纳热带植物园成为中国植物园联盟(现更名为中国植物园联合保护计划)挂靠单位。

2015年,中国科学院西双版纳热带植物园牵头组建了中国科学院东南亚生物多样性研究中心。

2019年,中国科学院批准中国科学院西双版纳热带植物园成为中国科学院核心植物园三个组成单位之一。

名称 | 批准建立时间 | 批准机关 | 领导隶属关系 |

|---|---|---|---|

中国科学院西双版纳热带植物园 | 1959.1 | 中国科学院云南分院 | 中国科学院昆明植物研究所 |

云南省热带植物研究所 | 1970.7 | 中华人民共和国国务院 | 云南省科学技术委员会 |

中国科学院云南热带植物研究所 | 1978.3 | 中华人民共和国国务院 | 中国科学院 |

中国科学院西双版纳热带植物园 | 1987.1 | 中国科学院 | 中国科学院昆明植物研究所 |

中国科学院西双版纳热带植物园 | 1996.9 | 中央机构编制委员会办公室 | 中国科学院 |

中国科学院西双版纳热带植物园大门

中国科学院西双版纳热带植物园大门

中国科学院西双版纳热带植物园占地面积约1125公顷,建有38个植物专类区,保存有一片面积约250平方千米的原始热带雨林。

中国科学院西双版纳热带植物园全景图

中国科学院西双版纳热带植物园全景图

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园收集活植物13000多种。

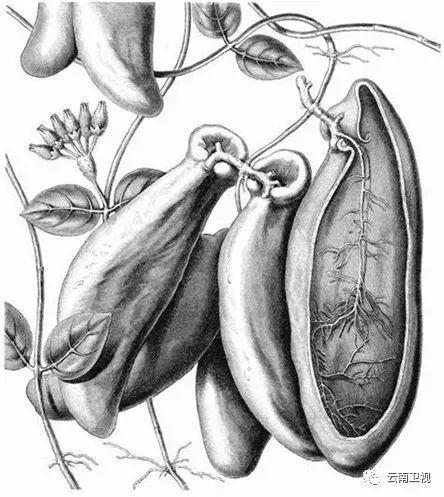

2023年,中国科学院西双版纳热带植物园园林园艺中心工作人员在苗圃清查中发现一株形态奇特的攀爬植物,它除了正常的卵圆形叶片外,还有一些长条形囊状的特殊结构。该植物在2017年从缅甸德林达依省保护区引种,之前一直被记录为球兰一种,经过工作人员鉴定为大王眼树莲(Dischidia major),为中国科学院西双版纳热带植物园之前没有记录到过的新增物种。

大王眼树莲线描图

大王眼树莲线描图

景点名称 | 景点简介 | 景点图片 |

|---|---|---|

榕树园 | 榕树园建于1996年,占地面积44亩,收集保存榕树属资源100余种。园内的高榕、垂叶榕、菩提树、钝叶榕、木瓜榕等已形成独树成林、绞杀、树包塔、树包石等热带景观,丰富的科学内涵使该园日趋成为一个近于自然雨林外貌的生态人文景观。 |

|

藤本园 | 藤本园于2014年建成并对外开放,占地面积约100亩,按藤本植物的攀援方式和展示效果,分为园艺观赏藤本区、自然生态藤本区、种群藤本区和悬垂藤本区。园区中既有观赏藤本花卉和蔓性灌木,也有生机勃勃、自由生长的本土野生藤本,此外,还包括一部分在建园初期种下的木本植物。截至2022年10月,藤本园共收集植物700余种,其中藤本植物有400余种,主要类群包括夹竹桃科、豆科、紫葳科、五味子科、山柑科、番荔枝科、旋花科、葡萄科、葫芦科、素馨属、西番莲属和马兜铃属等,是版纳植物园物种比较丰富的精品专类园区。 |

|

荫生植物园 | 荫生植物园于2002年建成,占地面积15亩,是一个收集和展示观叶、观花、地生和附生植物的专类园,共收集保存了约600种(含品种)植物,主要类群包括热带兰花、附生植物(重要包括风梨科和蕨类植物)、姜科植物、天南星科植物、苦苣苔科植物。 |

|

野生蔬菜园 | 野生蔬菜园由中国科学院科技创新项目支持,在原野生蔬菜植物专类园的基础上,于2009年开始,历经3年建成。该园区面积约150亩,收集保存野生食用及栽培植物近缘种400余种,分别保存在野生食果区、野生食花区、野生食茎叶区、野生食根区,野生栽培植物近缘种则点缀于各区内。是世界上收集保存野生食用植物种类最多,面积最大的专类园区。 |

|

水生植物园 | 水生植物园水面面积15亩,收集和展示热带地区种类繁多的水生植物,共收集保存了约100种(品种)。该园按照水体深浅等水湿小环境和植物生态习性分别种植了不同生活形态的水生植物,包括:浮叶植物、浮水植物、沉水植物、挺水植物、滨水植物等。 |

|

棕榈园 | 棕榈园是保存棕榈科植物种类较为丰富、景观优美、具有热带风光的园区。该园于1976年建立,通过不断的改造、扩建,拥有面积约140亩,共收集来自世界各地的棕榈科植物约400种。保存有列为国家保护植物的琼棕、矮琼棕、董棕、龙棕,还有中国特有种二列瓦理棕。并收集保存原产马来半岛至爪哇一带的棕榈水果——蛇皮果,棕榈四大经济植物之一的桃棕等。从菲律宾引进种植了具有经济开发前景的蓝灰省藤、瘦枝省藤。此外,在棕榈园中还专门开辟了棕榈藤收集区,占地面积30亩,收集藤本类棕榈35种,分属于省藤属、黄藤属、钩叶藤属。引种收集的优质藤类有云南省藤柳杉、多穗白藤柳杉、小省藤、滇南省藤等。 |

|

树木园 | 树木园始建于1959年,占地面积76.32亩。已引种保存植物上千种。有原产热带非洲的火焰花,提制香精的依兰香,果似香肠的腊肠树,龙飞凤舞的南蛇藤,林中巨果吊瓜树,树冠庞大体态优美的雨树,世界著名的澳洲坚果和腰果,以及列入保护植物名录的千果榄仁、望天树、四数木等。 |

|

南药园 | 南药园建成于2002年,经过2012年的扩建改造,占地面积由原来的30亩,扩大到50亩,现收集保存药用植物近500种。通过不断地收集保存各种药用植物种类,建立一个以保存南药、傣药、哈尼药为主的民族药用植物资源收集区,为科学研究提供材料,为科普教育提供素材。园区以园林道路分割,分为南药、民族药、中华药、原料药等小区,并重点突出保存南药植物。在南药区,收集展示了有名的龙血树、槟榔、益智、砂仁、肉桂、锡兰肉桂、胖大海、檀香、印度大风子、马钱子、萝芙木、苏木、儿茶、巴豆、古柯等30多种。中华药区保存有提取兴奋剂药物的巧茶,用于接骨的接骨丹及各种重要的药用植物曼陀罗、芦荟、川牛膝、金佛手、车前草、仙茅、千斤拔等。民族药区展示有西双版纳泰族、哈尼族、基诺族主要民族的药用植物,如大叶火筒树、葫芦茶、锅铲叶、黄姜花等。此外,该园还保存了高含秋水仙碱的嘉兰,可提制降压药物的云南萝芙木,可防治肿瘤的美登木以及马钱等药用植物。 |

|

奇花异卉园 | 奇花异木园建于1999年,占地面积12亩,主要收集热带各种奇花异木,并用园林园艺的方式向公众进行展示。该园分为观果植物区、草花植物区、花叶植物区、感应植物区、赏茎植物区等,收集奇花异木254种(品种)。其中有老茎生花植物无忧花,观果植物神秘果、木奶果、可可、气球果、乳茄,茎杆膨大的观茎植物酒瓶棕、酒瓶兰、象腿树、佛肚树等,块根、块茎膨大的植物山乌龟,世界花之最的巨花马兜铃,花构件似胡须的老虎须、猫须草,花形奇特艳丽的红花西番莲、金杯花、重瓣纸扇,草花植物虾衣花、太阳花等,花叶植物红桑、白缘龙舌兰等,感应植物跳舞草、含羞树、时钟花等,木材最轻的轻木,国家保护植物火树麻等。由于收集的植物奇特,观赏性强,奇花异木园成为游客必到的专类园,对普及植物学和生态学知识起到了重要的作用。 |

|

百花园 | 百花园为版纳植物园的第一景,占地面积353亩,共收集保存与展示热带花卉植物645种(品种)。百花园植物布景主要采用孤植、纯林大片种植、同类多品种集中收集、专科专属保存、攀缘及水生花卉植物多种方式展示。并与地形水域巧妙结合,形成不同的赏景空间,创造 “天女散花”“层林尽染”“五彩缤纷”和“花开花落”等景观效果。借助区内大量花卉植物,通过挖掘花卉与人们日常生活、信仰和情感的关联,以及古往今来的文人墨客以花卉植物创作出的传说故事、诗歌等文学作品,以对联、字画、牌匾等形式展示于园区内,充分展示花卉植物的科学和文化内涵。 |

|

野生兰园 | 版纳植物园野生兰园占地面积9.08亩,于2000年建立,以保护和研究兰花资源为宗旨,主要从事兰科植物的引种驯化、保存培育及生物学特性等方面的研究。收集保存石斛属、万代兰属、鹤顶兰属、笋兰属、贝母兰属、指甲兰属、蜘蛛兰属、凤蝶兰、石豆兰属、钻喙兰属、虾脊兰属、竹叶兰属、美寇兰属、湿唇兰属、羽唇兰属等野生兰科植物近200种。该区已成为中国国内从事兰科植物研究的重要基地。 |

|

国树国花园 | 国树国花园于1999年建立,按世界六大洲进行规划分区,即分为亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲、非洲、欧洲六个区。共占地20亩,收集展示了适宜西双版纳当地生长的80个国家的58种国树国花。如缅甸国花—龙船花、老挝国花—鸡蛋花、利比亚国花—石榴花、马达加斯加国花—凤凰木、比利时国花—杜鹃等。 |

|

百果园 | 百果园位于西区东南角,占地面积约90亩,以收集保存中国南方、南亚和东南亚热带和亚热带果树品种及其野生近缘植物资源为主要目标,收集保存了约350种果树资源(含品种),主要类群包括柚子、香蕉、波罗蜜、山竹、龙宫果、红毛丹、鳄梨、文定果等,并设有以柚子品种、香橼等芸香科植物为主的芸香区,杧果品种为主的杧果林,芭蕉品种园,可可、可乐果等为代表的饮料植物区。其中芭蕉品种园,始建于2002年,占地19亩,收集栽培芭蕉属植物9种、66个品种,其中河口小香蕉、象明小香蕉等具有特殊性状的乡土品种在原产地已难以寻到,是重要的育种材料。 |

|

名人名树园 | 名人名树园占地面积约54亩,共收集展示340种(含品种)热带植物,该园以中国共产党和中国国家领导人、社会知名人士、国际学者手植的树木为主要特色。这里收集保存有江泽民主席手植的红豆树、李鹏总理手植的铁力木、李瑞环手植的小叶榕、英国爱丁堡菲利普亲王手植的望天树、植物园创始人蔡希陶教授、中科院院长路甬祥教授分别手植的两棵海南龙血树,以及多位名人在此种植的多种珍贵树种。 |

|

百竹园 | 西园百竹园建于1965年,面积104亩,引种栽培竹子250余种。收集有云南南部、广东、广西、海南以及东南亚热带国家的竹类,其中有许多珍贵的竹种,如茎粗达25厘米的巨龙竹、竹间似佛肚的佛肚竹、黄绿相间的黄金间碧竹、竹枝长满钩刺的刺竹、当地傣族用来做竹筒饭的糯米香竹、更有罕见攀树缠枝的藤竹及具有浓郁傣族风情的凤尾竹。该园是中国国内收集竹种最多的专类园之一,是世界上丛生竹大的收集园。 |

|

野生姜园 | 野生姜园占地面积约100亩,现保存野生姜科植物16属170余种,其中保存有珍稀濒危植物茴香砂仁、拟豆蔻、长果姜、勐海姜,重要中药材砂仁、益智、草果、姜、草豆蔻、高良姜、郁金、莪术、姜黄、闭鞘姜等,另还保存有做香料,色素,淀粉,蔬菜以及美丽的观赏姜科类植物。西园野生姜园已成为世界从事姜科分类、系统进化、传粉生物学、生态学、植物化学、开发利用等方面研究的重要基地。 |

|

龙脑香园 | 版纳植物园自1959年建园以来即开始从中国国内外引种栽培龙脑香科植物,1981年正式建立龙脑香园,占地面积101亩。先后从泰国、老挝、印度尼西亚、越南、斯里兰卡、新加坡,以及中国国内的广西、海南、云南德宏、西双版纳等地成功引种7属34种龙脑香科植物,其中收集有热带雨林“巨人”望天树。从1959年起由于森林破坏严重,生境恶化,龙脑香科有些种类已陷入濒临灭绝的境地,国产龙脑香科植物几乎都列为国家级的珍稀濒危保护植物。 |

|

热带植物种质资源收集区 | 版纳园热带植物种质资源收集区创建于2001年,位于植物园热带雨林区内。占地100余亩,是院省合作重大项目“万种园项目”引种植物栽培基地之一,也是中国人工收集、保存与栽培中国广东、福建、西藏、海南、广西、云南及南亚、东南亚等邻国热带地区植物种质资源专类区。该区已收集、栽培、保存各类热带植物约1400种号,130科,1000余种植物(含该区土著植物),其中国家珍稀濒危植物20余种。成为中国国内植物园中人工收集、栽培、保存热带植物种类最多、最重要的基地,为科普、科学研究等活动搭建了一个良好的科研平台。 |

|

热带混农林模式展示区 | 热带复合农林模式是根据热带雨林多物种共存的原理,通过人工搭配种植多层多种植物,综合运用农业及林业技术,建立起物种多样性丰富、生产力高、综合效益达、可持续发展的土地利用模式。在1960年建立的人工群落试验地基础上经扩建形成的热带混农林模式展示区占地103亩,区内利用了橡胶、茶叶、咖啡、可可等多种经济植物建立有10余个混农林模式。其中以人工胶茶群落模式最为著名,已经在海南、云南等橡胶种植地区广泛推广,并获得1986年中国科学院科技进步一等奖。 |

|

绿石林保护区 | 绿石林景区面积225公顷,位于葫芦岛东部区,自然环境优美,森林覆盖率在90%以上,典型的石灰岩山森林植被,生长有1000多种高等植物,栖息着上百种野生动物。区内千姿百态的象形奇石和郁郁葱葱的雨林形成的树石交融的景观比比皆是,构成世间少有的“上有森林,下有石林”的奇观,故有“绿石林”之称。绿石林景区是多种珍稀濒危动物,如双角犀鸟、灰叶猴、峰猴、长臂猿等的原始栖息地,同时具有丰富的热带兰科植物资源,是开展这些珍稀濒危动植物回归和综合保护的示范基地。 |

|

经济林木示范区 | 版纳植物园经济林木示范区面积约900亩,为热带植物的造林树种选择、引种驯化示范地。该区种植有20多种热带珍惜用材树种,其中有国家一级保护植物望天树,国家二级保护植物云南石梓、榆绿木,以及珍贵用材柚木、花梨木、滇南红厚壳等。区内植物郁郁葱葱、树干挺拔,高已达20~30m。经过多年的研究,园内的科技人员已成功地掌握了这些珍贵树种的繁育、栽培技术,其中多个树种已得到推广,为中国热带山区经济建设、环境保护作出了重要贡献。 |

|

珍稀濒危植物迁地保护区 | 西园珍稀濒危植物迁地保护区占地面积90公倾,于1974年划地保护与建设,旨在珍稀濒危植物及热带雨林多样性的保护与研究。通过几十年的收集、保护与建设,区内现有高等植物3000余种,其中引种植物约1500种,保存有100多种国家珍稀濒危植物和重点保护植物。区内还建有用于生态学研究的森林生态系统观测塔、地表径流观测站等设备。同时,还建设了一些具有特色的植物专类园区,即保存了物种又丰富了科普教育的内容。区内的森林群落是以四树木、番龙眼等为标志树种。 |

|

滇南热带野生花卉园 | 版纳植物园滇南热带野生花卉园是在中国科学院与云南省共建的重大项目“万种植物园项目”支持下,于2004年建成的中国国内第一个热带野生花卉植物专类园。该园占地31亩。主要收集了滇南地区(泛指云南热带和南亚热带)野生花卉的种质资源,收集保存野生观赏花卉65科约250种。园景充分运用群落生态学原理,乔、灌、草、藤等类植物进行科学合理的配置,以10亩水域为衬托,花红水映,景观别致。该园已成为植物种质资源保存、科学研究、科普教育、生态旅游为一体的专类园区。 |

|

百香园 | 百香园占地面积86亩,引种保存中国国内外重要香料植物104余种。有世界名贵香料植物依兰香、丁香、檀香、土沉香、香荚兰、肉豆蔻、秘鲁香、吐鲁香、降香黄檀、锡兰肉桂、肉桂、白兰花等,也保存有重要乡土香料植物,如高含金合欢醇型、香叶醇型、芳樟醇型、甲基丁香酚型的细毛樟;高含柠檬醛的吉龙草,高含黄樟油素的狭叶桂,高含樟脑的勐海黄樟等,它们当中不少是云南特有种,世界罕见的香料植物,具有较大的开发利用潜力。此外,还收集有许多传统的民族食用香料,如当地傣族常用的烧烤配香原料香茅草、刺芫荽,在傣年节做糯索粑粑的配香原料云南石梓花及传统佛教信仰植物铁力木等,是中国最大的香料植物活基因库。 |

|

裸子植物区 | 裸子植物区占地面积10.2亩,收集保存有南洋杉科、松科、杉科、柏科、罗汉松科、三尖杉科、红豆杉科等121种裸子植物,其中保存有国家重点保护植物福建柏、翠柏、鸡毛松、柳杉、肉托竹柏、云南穗花杉等。 |

|

龙血树园 | 龙血树植物专类园建于2002年,占地16亩。该园依丘而建,分为栽培龙血树和野生龙血树两个区,野生龙血树区内分中国龙血树区和国外龙血树两个小区。该园共收集栽培植物78种和品种,其中龙血树属植物31种和品种,基本收集保存了中国分布的所有种类。为了建设具有多层多种的园林群落景观和增强色彩,龙血树园还收集、栽培了30种和品种的同科不同属的彩叶朱蕉、龙舌兰、丝兰等属的植物。龙血树园是中国植物园中以保存南药“龙血竭”的原料植物种类独有的专类园,它的建立为中园申报国家计委GAP“珍稀药材血竭原料植物优良种源繁育高技术产业化示范工程”重大项目打下了重要基础,也为中国研究发展这一重要“活血圣药”提供优良的种质资源。 |

|

蕨类园 | 版纳园野生蕨类园占地面积约10亩,始建于2001年,已收集保存热带、热带与亚热带过渡带的蕨类植物300余种,包括石生、地生及附生等蕨类植物。其中收集保存国家重点保护和珍稀的蕨类10余种。该园不仅是中国野生蕨类植物收集保存的重要场所,也是一个集科研、教学、科普旅游等为一体的专类园。 |

|

榕树园 | 榕树园建于1996年,占地面积20亩,收集保存榕树属植物约150种。园内收集的高榕是热带雨林的关键种,开展的树冠、粗壮的分枝为附生植物、藤本植物、喜荫、耐荫植物提供了多样的生态位;丰富的果实、鲜嫩的叶片和凋落物等为热带雨林中的鸟兽、昆虫等动物提供了四季不断的食源,而它的绞杀现象调节着热带雨林的物种更新。还有些种类如菩提树等被当地民族视为神树和佛树,形成了独特的民族榕树文化。木瓜榕、苹果榕、厚皮榕、高榕、聚果榕、突脉榕、黄葛榕等是当地民族野生木本蔬菜的重要来源,还有较多种类是重要的民族药用植物。园内的高榕、垂叶榕、菩提树、钝叶榕、木瓜榕等已形成树包塔、独树成林、绞杀现象等景观,以及丰富的科学内涵使该园日趋成为一个近于自然雨林外貌的生态人文景观。该园已成为中国国内外开展榕树生态、民族植物文化和植物协同进化等的一个重要知识创新基地,尤其榕树与榕小蜂互动关系研究在中国国内处于领先地位。 |

|

民族森林文化园 | 该专类园区的建立是在中园民族植物学和民族森林文化的多年研究的丰硕成果上,其规划围绕着“热带雨林民族森林博物馆”,分为民族药用植物区、食用植物区、宗教植物区、文学艺术植物区等4个小区。占地面积80亩,共收集、栽培了82科359种民族植物,其中药用、食用植物220种,宗教信仰植物56种,文学艺术相关植物55种。民族药用植物小区主要展示以傣医为主的多种植物药和分别展示傣医八个著名方剂的药用植物;食用植物区主要展现了食花植物和食叶植物等;宗教植物区分为佛教信仰植物和原始多神教信仰森林及其植物两个区,其中佛教信仰植物分区以释迦牟尼一生的三个关键时期:出生、成道、涅磐与植物关系的艺术浮雕为中心,展示了佛教庭园必须栽培的“五树六花”、传说中的佛教二十八代佛主的“成道树”以及与佛事活动有关的植物;原始多神教森林及植物信仰区则以一山丘为中心,人工营造了一片“龙山林”及一些“神树”,并通过山丘森林与水塘的联系,近一步说明了傣族传统“没有森林就没有水,没有水就没有农田,没有农田就没有粮食,没有粮食人就不能活命”的朴素生态观。文学艺术植物区主要展示傣族的文字载体,从古代的芭蕉叶到竹片到贝叶最后用构树的树皮制造的纸张;也以植物、园林小品以及展示傣族“赞哈”(歌手)产生的与热带雨林密切相关的“滴水成歌”“凤蝶启示”和“小鸟传言”的富有诗情画意的传说,并在小分区中种植了一些青年男女在谈情说爱时通过情歌歌词向对方表达爱慕时所比喻的花卉和树木。 |

|

截至2024年3月,中国科学院西双版纳热带植物园被评为“国家环保科普基地”“全国科学普及教育基地”“全国青少年科技教育基地”“国家AAAAA级旅游景区”“全国研学旅游示范教育基地”“中国十大科技旅游基地”“全国文明单位”“全国绿化先进集体”和“云南省精品科普基地”。

2011年12月,中国科学院西双版纳热带植物园获中央精神文明建设指导委员会授予的“第三批全国文明单位”荣誉称号。

2016年,中国科学院西双版纳热带植物园获首个中国最佳植物园“封怀奖”。

2017年3月28日,中国科学院西双版纳热带植物园被国家旅游局、中国科学院推选为“首批中国十大科技旅游基地”。

2022年3月,中国科学院西双版纳热带植物园入选2021-2025年第一批“全国科普教育基地”名单。

2022年12月,中国科学院西双版纳热带植物园入选2022年11月“AAAAA级景区品牌影响力100强”榜单。

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园是中国科学院直属事业单位,下设3个实验室、共41个课题组。

机构名称 | 下设课题组 |

|---|---|

热带森林生态学重点实验室 | 动植物关系研究组、古生态研究组、化学生态学研究组、恢复生态学研究组、节肢动物行为与生态研究组、快速进化与保护研究组、林冠生态学研究组、全球变化研究组、群落构建与物种共存研究组、森林生态系统结构、功能与动态研究组、生态水文研究组、生物地理与生态学研究组、生物互作与演化研究组、生物入侵生态学研究组、树木年轮与环境演变研究组、土壤生态研究组、协同进化研究组、植物进化生态研究组、植物逆境生态学研究组、植物生理生态学研究组 |

热带植物资源可持续利用重点实验室 | 创新药物研究组、能源植物分子育种研究组、农林复合生态系统研究组、热带稻种保护与遗传改良研究组、生物信息研究组、药用植物栽培技术研究组、油脂合成与代谢研究组、植物功能基因研究组、植物环境适应性研究组、植物矿质营养研究组、植物基因组、演化与次生代谢研究组、植物基因组、演化与基因功能研究组、种子生物学研究组 |

综合保护中心 | 大型兽类多样性与保护研究组、动物行为与环境变化研究组、宏观进化研究组、景观生态学研究组、群落生态与保护研究组、生物多样性研究组、植物多样性与保护研究组、植物系统发育与多样性保护研究组 |

中国科学院西双版纳热带植物园主任:杨永平。

中国科学院西双版纳热带植物园副主任:星耀武。

科学研究

人员编制

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园共有在册职工768人(岗位聘用318人,项目聘用73人,一般聘用合同制377人),高级专业技术职称人员167人,研究生指导教师99人。

科研成果

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园共完成科研项目2100余项,取得国家级、省部级成果奖励110余项,发表学术论文6250余篇,申请专利200余件,授权专利130余件,主编出版专著50余部,8个林业植物新品种获得国家植物新品种权。

期刊资源

《Integrative Conservation》(综合保护)是由中国科学院西双版纳热带植物园主办、Wiley出版的中国国内专注于生物多样性保护研究的英文开放获取期刊。

人才培养

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园设有生态学专业一级学科博士、硕士研究生培养点,植物学专业二级学科博士、硕士研究生培养点,并设有生物学专业一级学科博士后流动站;拥有在读研究生371人(含外籍77人),其中博士生134人、硕士生237人。在站博士后共计31人(含外籍9人)。

活动交流

百度百科知识探索·AI+

2023年6月15至17日,「百度百科知识探索 · AI+」活动在中国科学院西双版纳热带植物园正式启动。此次活动邀请了100余位自全国各地的自媒体领域创作者和百科核心用户齐聚西双版纳,开展为期三天的百度百科交流活动。

百度百科专家团队参观百花园

百度百科专家团队参观百花园

活动嘉宾参观参观荫生植物园

活动嘉宾参观参观荫生植物园

“有一种叫云南的生活·我爱西双版纳”新闻发布会

2023年6月19日,“有一种叫云南的生活·我爱西双版纳”新闻发布会在中国科学院西双版纳热带植物园举办。来自中央驻滇和云南省级新闻媒体的20余名记者参会。中国科学院西双版纳热带植物园主任杨永平、西双版纳州人民政府新闻办主任孙浩、西双版纳州文旅局党组书记李强等出席开幕式。新闻发布会由云南省委宣传部对外新闻处宗霞主持。

新闻发布会现场

新闻发布会现场

“2023雨林博物成长营”

2023年7月21至26日,中国科学院西双版纳热带植物园环境教育中心举办了“2023雨林博物成长营”,该次活动通过版纳植物园官方微信平台发布,迅速吸引了全国各地家庭踊跃报名,最终来自上海、南京、杭州、成都、昆明和西双版纳等地的50名营员入选。

国际合作

据2024年3月植物园官网数据,中国科学院西双版纳热带植物园与中国国内120多个植物园、大学以及国际上50多个国家(地区、国际组织)有着广泛的交流与合作。

地理位置

中国科学院西双版纳热带植物园位于中国云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇境内。

中国科学院西双版纳热带植物园

开放时间

中国科学院西双版纳热带植物园设西门(昆曼公路勐仑出口往勐仑方向1.8千米,尚未到达勐仑镇)、吊桥(勐仑镇靠江边)、东门(经过勐仑镇往勐腊老路行5千米)三个入口,西门入口游览开放时间为8:00~18:00,吊桥入口游览开放时间7:30~18:30,东门入口为工作通道,入住宾馆游客的车辆从东门进出。

门票信息

成人全价票:80元/人

半价优惠票:40元/人

周票:160元/人

半月票:240元/人

月票:320元/人

交通路线

飞机/铁路

全国多个城市(北京、上海、成都等)航班直飞西双版纳嘎洒国际机场或选乘昆明站/昆明南始发至西双版纳站的火车。

出租车/巴士/客运

1、可从机场或火车站乘出租车到中国科学院西双版纳热带植物园,车费在250—300元之间。

2、到达景洪后,可直接打车到版纳客运站(当地人称“翻胎场”)民航路3号,购买到勐仑的班车即可,班车票价25元/人左右中,车程大约1小时。

3、到勐仑客运站乘车返回景洪即可。

自驾线路

昆明—玉溪市—元江县—墨江县—宁洱县—普洱市—景洪市—勐仑镇,景区入口有“中国科学院西双版纳热带植物园”标牌。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 普达措国家公园

上一篇 崇圣寺三塔文化旅游区

榕树园

榕树园 藤本园

藤本园 荫生植物园

荫生植物园 野生蔬菜园

野生蔬菜园 水生植物园

水生植物园 棕榈园

棕榈园 树木园

树木园 南药园

南药园 奇花异卉园

奇花异卉园 百花园

百花园 野生兰园

野生兰园 国树国花园

国树国花园 百果园

百果园 名人名树园

名人名树园 百竹园

百竹园 野生姜园

野生姜园 龙脑香园

龙脑香园 热带植物种质资源收集区

热带植物种质资源收集区 热带混农林模式展示区

热带混农林模式展示区 绿石林保护区

绿石林保护区 经济林木示范区

经济林木示范区 珍稀濒危植物迁地保护区

珍稀濒危植物迁地保护区 滇南热带野生花卉园

滇南热带野生花卉园 百香园

百香园 裸子植物区

裸子植物区 龙血树园

龙血树园 蕨类园

蕨类园 榕树园

榕树园 民族森林文化园

民族森林文化园