-

黄麻起义 编辑

黄麻起义(Huangan-MachengUprising)土地革命战争时期,中国共产党领导湖北省黄安、麻城两县农民举行的武装起义。

1927年11月13日,中国湖北省黄安(今红安)、麻城三万余名农民自卫军和义勇军在党的“八七”会议精神指引下和中共湖北省委领导下,攻打黄安县城,打响了鄂豫皖地区武装反抗国民党右派的第一枪,正式成立了黄安农民政府,组建了工农革命军鄂东军,史称“黄麻起义”。

起义中,潘忠汝任总指挥,戴克敏任党代表。1928年1月,鄂东军在黄陂木兰山改编为中国工农革命军第七军,吴光浩任军长,戴克敏任党代表。

事件名称:黄麻起义

发生时间:1927年11月13日

发生地点:湖北省黄安(今红安)、麻城等地

相关人物:潘忠汝、吴光浩、王树声等

中国共产党成立后,湖北省黄安(今红安)、麻城地区即逐渐有了共产党的影响和活动。1925年秋冬,随着大革命的发展,黄、麻两县分别成立了中国共产党和共青团特别支部。1927年春,两县党的特支改为中共县委,党的组织和农民协会迅速发展,共产党员发展到90余人,加入农协的会员达18万人,另建有两支共300余人的农民自卫军。同年4月和7月,蒋介石、汪精卫公开叛变革命,大肆屠杀共产党员和革命群众,黄、麻两县党组织依靠广大群众和掌握的农民自卫军武装,同当地的反动势力进行坚决斗争,培养和保存了一批骨干力量。

起义准备

9月,中共黄安、麻城两县委根据中共中央八七会议精神及中共湖北省委的指示,举行了秋收起义,但由于缺乏领导起义的经验,没有及时建立革命政权和革命军队,加上国民党军第30军一部的进扰,不久,起义陷于停滞。10月中旬,中共湖北省委得知黄、麻两县尚有相当数量的武装力量和很好的群众基础,遂先后派符向一、刘镇一、吴光浩、王志仁等到黄、麻地区加强起义的领导,成立了以符向一为书记的中共黄麻特别区委员会,组成了以潘忠汝为总指挥的黄麻起义指挥部,积极进行起义的准备。11月3日和11日,黄麻特委先后在七里坪召开会议,决定以黄、麻两县农民自卫军为骨干,群众武装予以配合,首先夺取黄安县城。

爆发起义

潘忠汝

潘忠汝

起义挫折

11月27日,黄安反动势力勾结国民党军第30军独立旅400余人,进犯黄安城。鄂东军一部在人民群众协助下,将其击退。12月5日夜,国民党军以第12军教导师取道宋埠、尹家河突袭黄安城。鄂东军对敌情估计不足,据城固守,因众寡悬殊,伤亡严重,被迫突围,潘忠汝在战斗中牺牲。下旬,当地中共组织和鄂东军部分领导人在黄安北部木城寨举行会议,决定留部分人员就地坚持斗争,集中72人,携带长短枪53支,转移到黄陂县木兰山一带开展游击活动。

后续事件

1928年1月,鄂东军在木兰山改编为中国工农革命军第7军,吴光浩任军长,戴克敏任党代表。3月上旬,为对付国民党军的围攻,第7军编为4个短枪队,采用“昼伏夜动,远袭近止,绕南进北,声东击西”的战术,分散游击于黄陂、孝感、黄冈、罗田、黄安、麻城等县。5月,第7军进入河南省光山县南部柴山保地区,发动群众,创建根据地,走上了边界武装割据的道路。7月,第7军改编为中国工农红军第11军第31师。到1929年5月,红31师发展到近400人,初步建成了以柴山保为中心,纵横50余千米的鄂豫边苏区。黄麻起义创建的红军和苏区,是后来中国工农红军第四方面军和鄂豫皖苏区的重要来源及组成部分。

领导人

潘忠汝(黄麻起义总指挥),吴光浩(黄麻起义副总指挥,鄂豫边红军及革命根据地创始人),刘光烈(黄麻起义副总指挥)。其余省军级将领数十位。

以下为黄麻起义红安、麻城,黄陂三县走出的国家领导人和将军:

红安籍

身份 | 名单 |

|---|---|

领导人(2人) | 董必武、李先念 |

上将(9名) | |

中将(12名) | 刘飞、詹才芳、张仁初、徐深吉、李天焕、徐斌洲、张天云、胡奇才、王近山、吴先恩、聂凤智、刘昌毅 |

少将(52名) | 程儒珍、韩卫民、袁克服、金世柏、罗厚福、李世炎、耿锡祥、黎锡福、邹国厚、徐绍华、贺键、熊应堂、程悦长、殷国洪、卢燕秋、张天恕、郑国仲、况玉纯、秦光远、陈美藻、李定灼、江波、刘福胜、赵鹤亭、马忠全、闵学胜、戴克林、戴克明、程启文、罗应怀、甘思和、胡正平、汪运祖、何德庆、张志勇、涂锡道、张竭诚、詹少联、谢正荣、周世忠、江腾蛟、高厚良、肖永银、肖永正、肖志贤、吴世安、吴振挺、张潮夫、伍瑞卿、何辉燕、黄立清、吴杰等 |

注:1.另有相继担任省(部)军级领导干部的有150多位。 2.军衔为建国后。 | |

麻城籍

身份 | 名单 |

|---|---|

大将(1位) | 王树声 |

上将(3位) | 王宏坤、陈再道、许世友 |

中将(7位) | 王必成、李成芳、张才千、周希汉、鲍先志、郑维山、张池明 |

少将(25位) | 丁先国、王政柱、邓岳、冯仁恩、朱火华、朱玉学、朱致平、江鸿海、李庆柳、肖永正、陈波、余述生、佘积德、张汉丞、张培荣、张吉厚、周纯麟、赵炳伦、祝世凤、胡立声、袁 彬、高志荣、高立忠、徐其孝、喻新华 |

省(部)军级领导干部 | 丁宪法、丁先德、丁汝青、王宣、王光美、王远应、王宏清、王恩厚、王德润、方敬英、邓瑞铃、尹国洪、尹晓春、冉光甫、冯志录、朱公富、朱荣昌、朱彩琴、伍辉文、刘永贤、刘启明、江守松、江守田、江祥兴、毕光友、苏凤、苏顺淼、李珍、李勇文、杨炬、杨业奎、杨志义、杨志宏、杨志稚、肖文斌、肖永汉、肖志攻、何兰阶、邱 阜、邱子林、邱玉珠、汪心一、张毅、张世功、张世魁、张兴开、张良德、张治公、陈益、陈 银、陈文祺、陈文高、陈世全、陈泽进、陈明池、陈 明、易 毅、易良华、罗昭福、胡大祥、赵炳安、赵基梅、桂文和、徐在先、徐志安、徐其江、俆其富、徐锡珠、陶景、陶怀德、誾家友、黄安义、彭恩忠、董安义、董家义、程本、程再凤、曾凡亨、曾沙萍、曾宪国、傅文杰、傅兴大、傅达辉、傅海龙、谢家友、简佐国、熊少兰、戴景华等 |

黄陂籍

身份 | 名单 |

|---|---|

大将1位 | 徐海东 |

中将4位 | 周志坚,杜义德、陈庆先、韩伟 |

少将12位 |

以上内容来源;

黄麻起义及其后的革命斗争,高扬了一面鲜艳的革命旗帜。大革命失败后,英雄的黄麻人民没有被国民党反动派的血腥屠杀所吓倒,他们揩干身上的血迹,拿起手中的武器,又继续战斗。在八七会议精神指引下,他们揭竿而起,在鄂豫皖地区向国民党反动派打响了第一枪,把我党“以武装的革命反对武装的反革命”的大旗高高举起,从此这一地区党领导的武装斗争连绵不断,直至全国解放。1932年10月红四方面军主力西征后,留下的革命力量重建红二十五军,坚持战斗在大别山区。1934年11月红二十五军长征后,重组的红二十八军和地方游击队、便衣队,仍坚持三年游击战争。抗日战争和解放战争时期,这里又是新四军第五师开展抗日游击的主要区域和刘邓大军挺进大别山的主要立足地。

黄麻起义及其后的革命斗争,开辟了一块坚实的革命基地。黄麻起义奠定了鄂豫皖革命根据地的初始基础,也是川陕革命根据地的历史起点。黄麻起义后,工农革命军辗转游击,随后开辟了以柴山保为中心的鄂豫边革命根据地。1930年春,鄂豫边,豫东南、皖西三块根据地连成一片,形成了鄂豫皖革命根据地,是全国六大苏区之一,成为仅次于中央根据地的第二大革命根据地。中共中央高度评价它的战略地位,指出它“一面可以控制平汉铁路,一面可以截据长江交通,有直接威胁武汉而与全国红色区域打成一片的前途”。红安是鄂豫皖革命根据地的摇篮和早期中心。红四方面军主力向西实行战略转移后,又创建了川陕革命根据地。由在黄麻起义中组建的鄂东军发展起来的红四方面军,先后开辟了两大苏区,这是对中国革命的重大贡献。

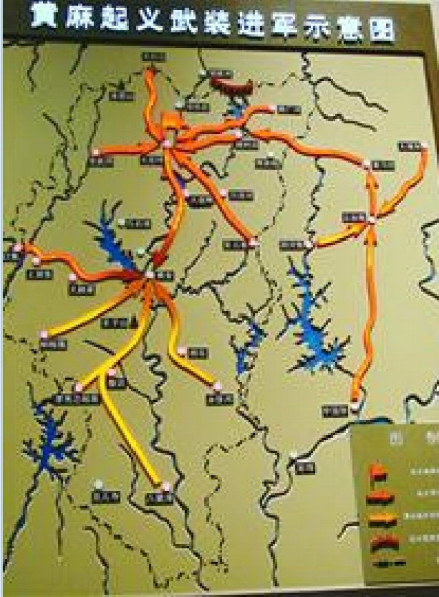

黄麻起义路线

黄麻起义路线

黄麻起义及其后期的革命斗争,造就了一支能征善战的革命军队。在黄麻起义及其后鄂豫皖根据地的斗争中,走出了三支红军部队。第一支是1931年11月7日在黄安七里坪成立的中国工农红军第四方面军,第二支是1932年11月30日在黄安檀树岗重建的中国工农红军第二十五军,第三支是1938年2月红二十八军在七里坪改编为新四军第四支队。

黄麻起义及其后的革命斗争,造就了一大批杰出革命人才。其中从黄麻起义走出的党和国家的领导人有4位,开国将军25位(含大将2位、上将6位、中将6位、少将11位);而作为黄麻起义策源地的红安县,则不仅是鄂豫皖革命根据地的中心区域和红四方面军的诞生地,而且产生了董必武、李先念两位共和国主席和61位将军(其中上将8名、中将10名、少将43名),捐躯的革命群众10多万,牺牲的有记载的烈士2.2万,因而是全国第一“将军县”和著名“烈士县”。

黄麻起义不仅用鲜血和生命燃起了大别山工农武装革命的烽火,也在起义及其后的斗争实践中逐渐形成了独具特色的黄麻起义革命精神。这就是:紧跟党走,信念坚定;不畏强敌,拼搏图存;求真务实,勇于创新;一切为了人民,一切依靠人民;无私奉献,艰苦奋斗。

黄麻起义纪念馆远景

黄麻起义纪念馆远景

麻城有“乘马会馆”、麻城县委传达“八七”会议精神旧址、麻城革命烈士陵园、麻城博物馆、王树声纪念馆、许世友将军墓等30余处革命遗址。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。