-

清统一准噶尔之战 编辑

清统一准噶尔之战,又称准清战争, 是清朝康熙 、雍正 、乾隆三朝为统一西北地区并将其纳入版图与准噶尔贵族进行的多次战争。从康熙二十七年(1688年)正式打响,一直到乾隆二十三年(1758年)才宣告结束,长达近70年。

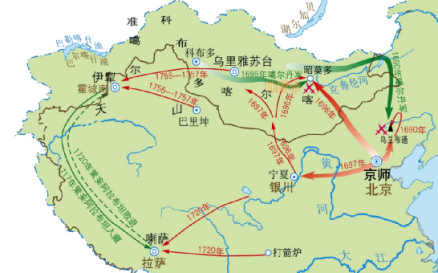

1688年,噶尔丹势力侵入喀尔喀蒙古。1690年6月,噶尔丹又向漠北喀尔喀蒙古进攻,康熙帝组织左右两路大军亲征,噶尔丹溃逃。 噶尔丹败亡后,策妄阿拉布坦继任准噶尔部台吉,准噶尔部又与清朝再次发生冲突。1716年,准噶尔部出兵西藏,占领拉萨。清朝由青海出兵入藏,全军覆没。1720年,清朝第二次出兵,赶走准噶尔军。1755年,乾隆帝趁准噶尔内乱之机出兵进占伊犁、击溃达瓦齐军,并于1757年平定阿睦尔撒纳的叛乱。乾隆二十三年(1758年)正月,俄国遣使告知阿睦尔撒纳已死。清廷派人前往边界验看尸首。乾隆帝以平定阿睦尔撒纳,宣谕中外。

清朝统治者统一西北、平定准噶尔叛乱中剿抚并用,为国家统一而战。清军平定准噶尔贵族的叛乱,是一次维护祖国统一、反对民族分裂的正义战争。巩固了清朝对西北边疆地区的统治,打击了沙皇俄国的侵略势力。 西方也有清朝向西北扩张属于近代早期的帝国对外扩张模式的观点。

名称:清统一准噶尔之战

发生时间:1688年1月7日

地点:喀尔喀蒙古、新疆

参战方:清朝、喀尔喀蒙古;准噶尔蒙古、青海蒙古、俄国

结果:清朝经过多年西扩,最终灭准噶尔,统一西北

主要指挥官:康熙帝,雍正帝,乾隆帝;噶尔丹、策妄阿拉布坦、阿睦尔撒纳

正统观念

“大一统”是在中国古代占据主导地位的思想,历朝历代以实现大一统为其治国的终极目的。“大一统”也是清朝统治者所孜孜追求的目标。清军入关,“既得中原,势当混一”已表明他们锐意进取,一统全国的决心。迁都北京,表明清为“正统”。“正统”可说是一种精神纽带,“正统”即是“大一统”的担当者。清朝如果不是以中原为基点对全国进行统治,就不能称为“正统”,就不可能号令中华,统一边疆。满洲贵族统治者以“夷狄”入主中原,要统一中华,必须得到“诸夷”的支持,失去边疆各民族的拥护和支持,清朝对中原的统治就不能稳定,同样将失去“正统”。对于满洲贵族统治者来说,底定中原和征服边疆是实现“大一统”目标的两个重要方面,缺一不可。满洲贵族统治者以“大一统”为“世界观”,制定了统一全国的目标。清朝入关之初,虽投入重兵征服中原,但没有放弃边疆,而是把自己的命运与遥远的边疆各民族紧紧地联系在一起。

漠西归属

准噶尔原属于和明朝对峙的蒙古瓦剌,后来瓦剌部在崛起的蒙古鞑靼部打击下向西迁移并发生分裂,在历史上又被称为卫拉特,下面又分为准噶尔部、和硕特部、土尔扈特部和杜尔伯特部四部,也称为漠西蒙古(厄鲁特蒙古)。其牧地,西北不断向额尔齐斯河中游、鄂毕河以及哈萨克草原移动,西南向伊犁河流域推进,东南向青海迁徙。准噶尔部初游牧于额尔齐斯河中上游至霍博克河、萨里山一带,后以伊犁河流域为中心。杜尔伯特部游牧于额尔齐斯河沿岸。土尔扈特部原游牧于塔尔巴哈台及其以北,西徙后,辉特部居之。和硕特部游牧于额敏河两岸至乌鲁木齐地区。诸部分牧而居,互不相属。所辖地区北至额尔齐斯河、鄂毕河、叶尼塞河上游地区,南至天山,东到阿尔泰山和蒙古杭爱山分界线,西包巴尔喀什湖地区。

天聪九年(1635年),卫拉特盟主固始汗就遣使至盛京向后金(清)统治者贡马匹、方物。固始汗遣使表示归顺后金,就代表卫拉特归顺后金政权。 顺治元年(1644年)满洲贵族的军队在明朝将领吴三桂的带引下大举进入山海关内,击败李自成、攻占京师(今北京),开始取代明朝成为统治中国的中央政府。在这样的大背景下,顺治三年(1646年),包括准噶尔部在内的卫拉特各部首领二十二人联名奉表贡,清朝皇帝赐以甲胄弓矢,命其统辖诸部,准噶尔部和清朝之间确定了主权关系,青藏高原和新疆等地正式纳入清朝的主权版图。

准部崛起

准噶尔为早期卫拉特联盟的绰罗斯部,17世纪,准噶尔部强大起来。 17世纪初叶,卫拉特各部迅速发展,人口增多,畜群增加,各大兀鲁斯(即封建领地)的封建主开始扩展土地,寻找新的牧场。1628年,土尔扈特部首先向伏尔加河下游迁徙,占据了从乌拉尔河到伏尔加河,自阿斯塔拉罕到萨玛尔河的广阔土地。1637-1639年间,和硕特部顾实汗和绰罗斯部巴图尔珲台吉一起率卫拉特各部联军万余人进入青海。在击败喀尔喀蒙古部绰克图台吉后,顾实汗率部分和硕特部众留在了青藏。绰罗斯部在进军青海时,属左翼军,蒙古语左翼的原文为:“准噶尔”,巴图尔珲台吉带领左翼军,也就是准噶尔联军返回天山北路。土尔扈特部与和硕特部的迁移为准噶尔部的发展创造了条件,由于牧地充足,内部矛盾缓和,黄教传播广泛,准噶尔部加快了对卫拉特各部的统一进程。

天聪八年(1634年),准噶尔部的首领哈喇忽剌去世,其子巴图尔继任首领,对外扩张疆土,并在崇德三年(1638年)在博克塞里(今博克赛尔蒙古自治县)建成自己的城;崇德五年(1640年)参与制定《喀尔喀—卫拉特法典》。 巴图尔被称为巴图尔珲台吉,连续两次击退俄罗斯的侵略,迫使俄罗斯承认了准噶尔汗国,两国互通贸易。此前后金已于崇德元年(1636年)改国号为大清。顺治五年(1648年),巴图尔珲台吉授命喇嘛咱雅班第达将过去的蒙文改造而制定成“托沁”文字,作为准噶尔的统一文字。

顺治十年(1653年),巴图尔珲台吉去世,其第五子僧格继承台吉,但其众兄弟不服,起兵反叛,内战爆发,至十七世纪六十年代,僧格才平定了叛乱,但在康熙十年(1671年),他就被自己的两个哥哥车臣和卓特巴巴图尔暗杀,他的三个儿子都年小,台吉位难以得到延续,正在西藏学习佛学的噶尔丹(僧格之弟)征得老师五世达赖喇嘛的同意,还俗,快速回国,在和硕特首领兼卫拉特盟主的鄂齐尔图车臣汗援助下,擒杀了车臣,并将卓特巴巴图尔赶往青海。 噶尔丹自立为准噶尔汗。噶尔丹首先统一了西蒙古诸部,随后,他起兵进攻叶尔羌的黑山派和喀什噶尔的白山派,征服了这个察合台汗国。又于1681年征服了土鲁番汗国的察合台汗。

准噶尔贵族统治厄鲁特蒙古各部后,与清政府仍保持着地方与中央的隶属关系。准噶尔首领巴图尔珲台吉、僧格等,每两年都要向清政府遣使“朝贡”。清政府也赐予大量财物给准噶尔,并经常遣使通报情况。

准清决裂

但是,在准噶尔贵族内部,也有一部分人坚持分裂主义立场。康熙九年(1670年)僧格死后,他的异母弟噶尔丹杀害了他的子嗣,夺得了准噶尔的统治权。噶尔丹是个野心勃勃的阴谋家和卖国贼。在他自任为准噶尔汗以后,康熙十六年(1677年)用计袭杀了和清政府关系最密切的厄鲁特首领车臣汗鄂齐尔图,强占了河套和硕特部,并在该部强征兵丁,准备侵犯青海地区。康熙十七年(1678年),噶尔丹出兵天山南路,占领天山南北广大地区,把广大维吾尔族人民置于其统治之下。噶尔丹取得准噶尔的统治权后,一反其父兄抗击外来侵略、捍卫民族主权的立场,而逐渐走上与沙俄相勾结的道路。噶尔丹在沙俄的挑唆和指使下,开始把注意力转向东方,把矛头指向喀尔喀蒙古。

康熙二十七年(1688年),正当蒙古族人民英勇抗击戈洛文率领的沙俄侵略军时,噶尔丹竟突然率兵越过杭爱山,大举进攻喀尔喀的土谢图汗,从背后向喀尔喀蒙古军民施放暗箭,迫使喀尔喀蒙古诸部南迁。噶尔丹的有恃无恐与沙皇俄国的怂恿和支持密切相关。从康熙十三年到康熙二十二年(1674—1683)间,噶尔丹几乎每年都派人与沙皇俄国相勾结,并“企图同俄国订立军事同盟和求得俄国给予‘军队和枪炮’的援助” 。噶尔丹出兵喀尔喀蒙古时,正是喀尔喀蒙古土谢图汗率领蒙古军民抗击沙俄侵略者并包围了沙俄军队于色楞格斯城堡内的关键时刻。结果由于噶尔丹从西面向喀尔喀部发动进攻,使其腹背受敌,迫使土谢图汗只得撤退包围沙俄侵略者的军队,噶尔丹替沙俄侵略者解了围。康熙二十九年(1690年)6月,噶尔丹以追击喀尔喀为名,又向漠南喀尔喀蒙古进攻,俘掠人口,抢劫牲畜。 他还公然向康熙帝提出“圣上君南方,我长北方”的要求,妄图把中国北部置于他的统治之下。清政府为了保卫边疆的安宁,反抗沙俄的侵略,对准噶尔部封建主噶尔丹进行了坚决的斗争。

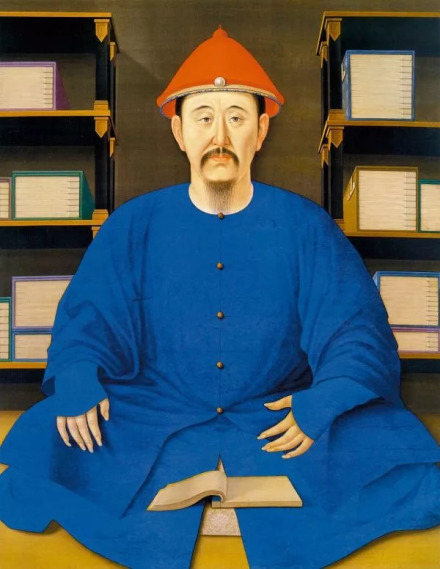

康熙帝

康熙帝

噶尔丹深入喀尔喀蒙古后,康熙帝就谋划剿灭这个与己争夺蒙古高原霸权的强大敌手。 清政府在外交上与沙俄侵略者展开针锋相对的斗争,同时在政治上和军事上也作了一系列准备。康熙帝认为,若听任噶尔丹荼毒塞外,将势成毒痈。要使边境得以安定,国家得以长治久安,不能贪图一时苟安之计,而必须顺其民心,消灭噶尔丹叛乱分子,才能保障国内安定。因此,康熙帝决计亲征。

三征噶尔丹

乌兰布通之战

康熙二十九年(1690年)六月,康熙部署是分兵两路出击:左路军出古北口(今河北滦平南),右路军出喜峰口(今河北宽城西南),从左右两翼迂回北进,消灭噶尔丹军于乌珠穆沁地区。 康熙亲临博洛和屯(今内蒙古正蓝旗南)指挥。 同时令盛京将军(治所今辽宁沈阳)、吉林将军(治所今吉林市)各率所部兵力,西出西辽河、洮儿河,与科尔沁蒙古兵会合,协同清军主力作战。右路军北进至乌珠穆沁境遇噶尔丹军,交战不利南退。噶尔丹乘势长驱南进,渡过西拉木伦河,进抵乌兰布通(今内蒙古翁牛特旗西南)。清左路军也进至乌兰布通南,康熙急令右路军停止南撤,与左路军会合,合击噶尔丹于乌兰布通,并派兵一部进驻归化城(今内蒙古呼和浩特),伺机侧击噶尔丹归路。

乌兰布通位于克什克腾旗(今内蒙古翁牛特旗西南)之西。该地北面靠山,南有高凉河(西拉木伦河上游的支流),地势险要。噶尔丹背山面水布阵,将万余骆驼缚蹄卧地,背负木箱,蒙以湿毡,摆成一条如同城栅的防线,谓之“驼城”,令士兵于驼城之内,依托箱垛放枪射箭。清军以火器部队在前,步骑兵在后,隔河布阵。八月初一中午,交战开始。清军首先集中火铳火炮,猛烈轰击驼阵,自午后至日落,将驼阵轰断为二,然后挥军渡河进攻,以步兵从正面发起冲击,又以骑兵从左翼迂回侧击,噶尔丹大败,仓皇率全部撤往山上。次日,遣使向清军乞和, 乘机率残部夜渡西拉木伦河,狼狈逃窜,逃回科布多(今蒙古吉尔噶朗图)时只剩下数千人。

昭莫多决战

噶尔丹自乌兰布通战败后,仍盘踞科布多地区,集合残部,休养生息,以期东山再起。他一面派人去沙俄活动,企图获取更多的军事支持;一面煽动内蒙古科尔沁等部作乱,并杀害清政府官员,不断骚扰边地安宁。针对噶尔丹的骚扰滋事,清政府除加强军备外,主要是展开政治攻势,以期政治解决。康熙三十四年(1695年)5月,在沙俄的怂恿和支持下,噶尔丹率骑兵3万向东进犯,到达巴颜乌兰一带,又点燃起叛乱的战火。

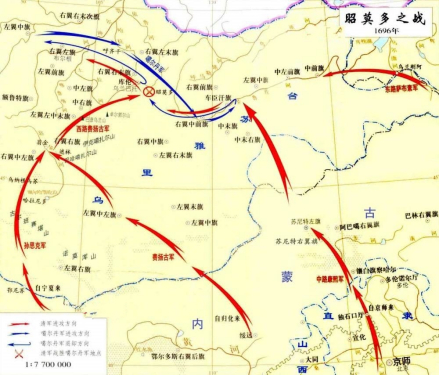

昭莫多之战

昭莫多之战

噶尔丹得知康熙皇帝亲自统率大军进抵克鲁伦河时,不敢迎战,尽弃庐帐、器械,乘夜西窜。清军进抵巴颜乌兰时,扑了个空。康熙帝为了捕捉噶尔丹叛军主力,一面命总兵岳升龙、马进、白斌等率精兵轻骑穷追噶尔丹叛军;一面密谕西路军统帅费扬古堵截噶尔丹叛军脱逃之路。抚远大将军费扬古正率西路军北进,得报噶尔丹踪迹,即令署前锋统领硕岱等且战且退,将噶尔丹诱至昭莫多(今蒙古国乌兰巴托宗莫德市),昭莫多北依肯特岭,东峙丘陵,西临河水。十三日,费扬古分兵4队:东翼为京城及西安八旗兵、察哈尔蒙古兵,屯营高处;西翼为大同总兵康调元所率绿旗兵及右卫八旗兵、喀尔喀蒙古兵,沿河布阵;将军孙思克率绿旗官兵居中占领山头,大将军费扬古统军列后。遵照康熙帝预授之策,清军一律下马步战,待令再行冲锋。在清军浴血奋战下,自午至暮,大败噶尔丹军,杀死叛军3000余人,生擒百余人,噶尔丹仅率数骑逃脱, 清军在此战中击毙噶尔丹之妻阿努可敦。

昭莫多一战,基本上歼灭了噶尔丹的叛军力量,清军取得平叛战争的决定性胜利。噶尔丹战败后,率残部流窜于塔米尔河流域,成为一股走投无路、日暮途穷的流匪。但他顽固到底,拒不接受清政府的招抚,继续坚持分裂祖国的叛乱,作最后的垂死挣扎。

噶尔丹败死

为了彻底消灭噶尔丹势力,康熙帝认为必须乘其新败之后,捣其巢穴,以其“万年之计”。康熙三十六年(1697年)2月,康熙帝举行第三次平叛的军事行动,命费扬古、马恩哈分别统率两路大军,共6000人,由宁夏出发,进剿噶尔丹残部。4月,康熙帝亲赴宁夏,指挥这次军事行动。正当清军进发之时,噶尔丹集团内部分崩离析,众叛亲离,军队只剩下五六百人,噶尔丹成了孤家寡人。在清军征剿下,噶尔丹走投无路,遂饮药自尽。 至此,沙俄支持下的噶尔丹的民族分裂叛乱被清政府平定下去。噶尔丹败死后,他的侄子策妄阿拉布坦继续任准噶尔部台吉,准噶尔部又逐渐强大起来,和清政府发生矛盾冲突。

驱准入藏

允禵

允禵

康熙五十七年(1718年),康熙帝命皇十四子爱新觉罗·胤禵为抚远大将军,统帅大军,驻节西宁,指挥进藏平叛的各路清军。康熙五十九年(1720年),清军两路从青海和四川出发,进军西藏,大败准噶尔军,大策凌敦多布狼狈而逃,率残部逃回伊犁。

康熙帝没有能彻底平定准噶尔贵族的叛乱就于康熙六十一年(1722年)去世了。他所制定的政策,由他的儿子雍正帝、孙子乾隆帝继续推行并得到贯彻。

雍正五年(1727年),策妄阿拉布坦死,其子噶尔丹策零继为准噶尔领袖。他的内外政策基本上遵循其父的路线,对东边也没有放弃向喀尔喀扩展的意图。雍正七年(1729年),雍正帝决定发兵征讨,命侍卫内大臣傅尔丹为靖边大将军,屯阿尔泰,出师北路;命川陕总督岳钟琪为宁远大将军,屯巴里坤,出师西路,分进合击。噶尔丹策零闻讯惊恐,忙遣使要求清廷缓兵一年。雍正帝恩准。在缓兵期间,准噶尔出兵2万突袭西路清军大营,清军损失很大,清政府与准噶尔贵族之间的关系进一步破裂。

和通泊、光显寺之战

康熙逝世后,雍正继续坚持平定准噶尔贵族割据势力的斗争。雍正五年(1727年)冬,策妄阿拉布坦死,其子噶尔丹策零继位后,在沙俄支持下,继续进行叛乱活动。从雍正六年(1728年)以后,清朝多次出兵平定噶尔丹策零叛军。雍正年间的西征准噶尔之役,从雍正七年(1729年)起,到雍正十一年冬准噶尔遣使求和止,历时4年半,经历了4次大的战役,即科舍图之战、和通泊之战、鄂登楚勒之战和光显寺之战。

雍正九年(1731年)五至六月,清朝出兵平定噶尔丹策零叛军,噶尔丹策零派出士卒向清军诡称,准噶尔有一支孤军在察罕哈达,引诱清军离开科布多大本营,深入到瀚海之中,然后围歼。清朝靖边大将军傅尔丹中计,挑选精兵万人,沿科布多河西进,在博克托岭、和通泊等处中伏,损失惨重。七月初一日,清军仅存2000余人退至科布多。

雍正帝

雍正帝

雍正十年(1732年)七月,噶尔丹策零率兵3万,自额尔齐斯河(在今新疆境)上游,取道阿尔泰山南麓,绕避察罕廋尔清军大营,潜至杭爱山厄得勒河(依德尔河)地区,攻掠喀尔喀首领哲卜尊丹巴领地。策凌等奉命率兵疾驰本博图山(乌里雅苏台东南)阻击。八月初,准噶尔军侦知策凌西出,即突袭其塔米尔城(今车车尔格勒西南)牧地。策凌途中闻警,回师驰救,率所部2万人(一说3万)乘夜绕道出山背向塔米尔逼近,黎明时督兵从山上突下,突袭准噶尔军营地。准噶尔军人不及甲,马不就鞍,仓皇向东南溃逃。清军追至喀喇森齐泊,激战二日屡捷。继追至杭爱山南麓,该地右阻山,左逼水,道路狭窄,光显寺(今乌兰巴托西部哈拉和林额尔德尼昭)横亘于中,大军不易通行。清军趁准噶尔军慌乱之际,设伏兵万余于山侧,又遣一部背水列阵,诱其往攻。旋佯败,弃甲沿河而走,待准噶尔军进入谷地,伏兵突起冲杀。准噶尔军顿时大乱,被击杀万余人,欲渡河逃生者又被对岸清军击于半渡,溺死甚众。噶尔丹策零率残部乘夜拼死突围,尽弃辎重牲畜塞满山谷,迟滞清军前进,自鄂尔浑河逃遁。此战,准噶尔部元气大伤。雍正十二年(1734年),噶尔丹策零向清廷请和罢兵,乾隆初年议和告成。

乾隆十年(1745年),噶尔丹策零死去,策妄多尔济那木扎尔继位。

平定达瓦齐

乾隆十五年(1750年),策妄多尔济那木扎尔被杀,其兄喇嘛达尔扎篡位。乾隆十七年(1752年),沙俄派人欲收买和硕特拉藏汗之孙阿睦尔撒纳和准噶尔部大策凌敦多布之孙达瓦齐来推翻喇嘛达尔札,妄图使他们取而代之,建立傀儡政权,阴谋未能得逞,后达瓦齐和阿睦尔撒纳叛逃至哈萨克。同年底,阿睦尔撒纳唆使达瓦齐暗选精兵一千五百行,采取买通内奸和突然袭击的手段,杀死喇嘛达尔扎,篡夺了汗位。 乾隆十九年(1754年),阿睦尔撒纳被达瓦齐打败,率领2万余人投奔清朝。清政府认为统一西北地区的条件已经成熟,决定命将出师,消灭准噶尔贵族割据政权。

1754年,清政府决定分兵两路远征伊犁,平定达瓦齐割据势力。乾隆二十年(1755年)二月,乾隆调集五万兵、十四万匹马,派阿睦尔撒纳为定边左副将军、萨喇勒为定边右副将军,分两路向准噶尔进攻。 阿的一路,由乌里雅苏台出发,归定北将军班第节制;萨喇勒的一路,由巴里坤出发,归定西将军永常节制, 由巴里坤向伊犁地区进发。由于厄鲁特和西域各族人民对准噶尔贵族的内讧和残暴统治十分不满,希望早日实现统一和安定局面,也由于清朝政府制订和贯彻了对准噶尔比较稳妥的政策,因而清政府统一西北的行动,受到牧民和各族人民的支持和拥护。当清军往征达瓦齐途中,准噶尔部大的封建主有的数千户,小的数百户,都拿着奶酪、羊马,络绎不绝前来迎接清军,没有一个抵抗清军的。 达瓦齐没有料到清军会提前行动,部下的不战而降使其阵脚大乱,仅带亲信七十余人逃往天山以南投奔乌什,结果为乌什城阿奇木伯克霍集斯擒获送交清军。

平定阿睦尔撒纳

清廷消灭达瓦齐势力后,决定“将卫拉特分封四汗,赏功策勋,用奖劳绩”。封车凌为杜尔伯特汗,阿睦尔撒纳为辉特汗,班珠尔为和硕特汗,噶勒藏多尔济为绰罗斯汗,并晋封阿睦尔撒纳为双亲王,食亲王双俸。但阿睦尔撒纳并不满足。他归附清朝,本就是一个策略,现在借清廷之手已把自己最大的对手达瓦齐势力消灭,统治四卫拉特成为他下一个目标。 阿睦尔撒纳在率领清军进兵伊犁前,就通过班珠尔、纳噶察等亲信制造他要当四部总汗的舆论。达瓦齐被擒后,他便以总汗自居。他虽贵为清朝的亲王、定边左副将军,但不用清纛(古代军队中的大旗),不穿官服,不戴清廷所授黄带孔雀翎,不用清朝所颁官印,并启用噶尔丹策零时珲台吉菊形篆印行文各部,并“用钤记行文,调兵九千”至布鲁特、哈萨克边境,拥兵自重。

乾隆帝

乾隆帝

乾隆二十一年(1756年)二月,西路军由策楞、玉保统率,北路军由哈达哈等统率,向伊犁进发。阿睦尔撒纳反叛后,并没有出现如他所预期的纷起响应反清的局面。许多首领反叛不久就倒戈相向,与阿睦尔撒纳为敌。准噶尔部再次陷入混战之中。阿睦尔撒纳面对清廷大军压境,无法组织有效抵抗。为缓兵计,他曾两次伪装投诚,并取得清军信任,停止对他的追剿,赢得了喘息时间,却使清军在近一年的追剿中无所进展。乾隆二十二年(1757年)二月,清廷调整统帅,决心全歼阿睦尔撒纳。命成衮扎布为定边将军,兆惠为定边右副将军,车布登扎布为定边左副将军,调集满洲、索伦、蒙古、察哈尔、吉林等地兵马,兵分两路,再次征伐准噶尔。

此时,准噶尔内叛乱的诸台吉、宰桑等,内讧不已,加之部落内瘟疫流行,人畜大量死亡。六月,清军几乎兵不血刃顺利抵达伊犁。阿睦尔撒纳再次逃入哈萨克阿布赉汗处。当时,阿布赉慑于清廷的威力,恐招致清军的攻击,就遣使向清廷表示愿将阿睦尔撒纳擒献清廷。此举被阿睦尔撒纳觉察,乘夜带妻子亲随8人,盗马沿额尔齐斯河投奔俄国。 沙俄一直在密切关注着准噶尔的形势,并屡屡向阿睦尔撒纳表示欢迎其投诚,故阿睦尔撒纳投奔俄国绝不偶然。乾隆二十二年(1757年)九月,阿睦尔撒纳染上天花病死,时年35岁。当阿睦尔撒纳逃往沙俄时,乾隆帝即命理藩院行文沙俄外交部进行交涉,要求其按两国商定的彼此不纳逃人的协议,交出阿睦尔撒纳。沙俄则推延不交。直到阿睦尔撒纳死后,沙俄才将其尸交给清朝。

1759年8月,清军抵达喀什噶尔,平定了支持阿睦尔撒纳作乱的大和卓波罗尼都和小和卓霍集占兄弟的叛乱。这年秋天,天山南路完全平定,结束了西北地区长期以来的分裂局面。

清军平定准噶尔贵族的叛乱,维护祖国统一、反对民族分裂。巩固了清朝对西北边疆地区的统治,打击了沙皇俄国的侵略势力。清军粉碎噶尔丹的分裂企图,驱逐入藏的准军,平定青海罗卜藏丹津的叛乱,粉碎达瓦齐、阿睦尔撒纳的叛乱活动,将北疆地区纳入中国版图。乾隆皇帝把这片失而复得的疆域命名为“新疆”,立碑纪念。乾隆二十六年(1761年)至四十四年(1779年),清政府设立最高行政、军事长官伊犁将军,修建“伊犁九城”。 其中保存完好的惠远城曾经是伊犁的政治、军事中心伊犁将军府所在地,总管天山南北、巴尔喀什湖以东以南地区的军政事务。

加强对新疆的统治

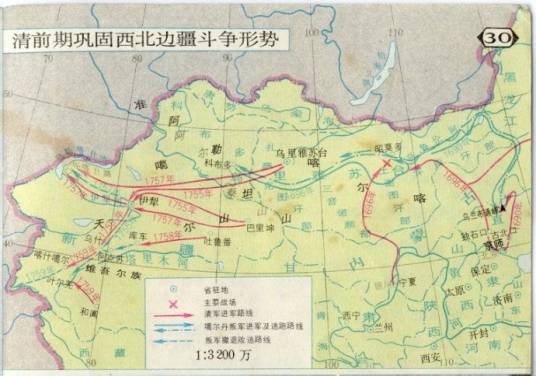

清朝统治者统一西北形势

清朝统治者统一西北形势

清朝强化了新疆地方的统治机构,乾隆二十七年(1762年)设置“总统新疆南北两路事务”的伊犁将军,驻扎伊犁,统辖全疆军政事务。然后在新疆北路设置乌鲁木齐都统和塔尔巴哈台参赞大臣,管辖乌鲁木齐、巴里坤、吐鲁番、塔城诸处军政;又在新疆南路设置喀什噶尔参赞大臣,下辖叶尔羌、和阗、英吉沙尔、乌什、阿克苏、辟展、巴里坤、哈密等处的办事大臣,以及吐鲁番的领队大臣。对于天山南路的“回部”维吾尔族聚居区,仍承袭原有的伯克制,各城仍设阿奇木伯克(即正城主)和伊什罕伯克(即副城主),但均由参赞大臣奏请皇帝简放,品级自三品至七品不等,管理当地的回城民政事务。

经济开发与建设

为了发展新疆经济和加强对新疆地区的统治,清廷在新疆各地大力开展屯田。东起巴里坤,西至伊犁河,广泛垦田开荒。早在康熙、雍正年间用兵准噶尔时,即于新疆屯田,乾隆年间,屯田范围日广。据不完全统计,乾隆三十一年(1766年)仅新疆绿营军的营屯亩数已达179290 亩;到乾隆四十年(1775年)时,仅新疆募民屯垦的户屯亩数已达280253 亩。在大兴屯田的同时,为了繁荣工商业,清廷在阿克苏设铸钱局,铸造“乾隆通宝”铜币,发行新疆各地。

新疆地处西部边陲,交通不便,为了及时传递消息,清廷在天山南北主要交通线普遍设立“军台”。

乾隆帝:今准噶尔全部底定,仍将尔四卫拉特台吉等,施恩封为汗、贝勒、贝子、公爵,令各管辖属人,安居乐业。尔台吉、宰桑等,俱宜仰体朕一视同仁之意,约束所属人等,安静谋生,勿因睚眦小嫌,互相搆衅,亦毋得将所属人等残虐。众属人等,亦并遵守条教,畜牧耕种,各勤职业,以共享太平之福……尔四卫拉特,俱为天朝臣仆。

孟森:是役也(指雍正时期的对准战争),世宗张皇大举,命将之礼极隆,盖狃于青海之骤胜,实未尝得准部要领,与康熙间朔漠之功大异。康熙时,噶尔丹转殴喀尔喀来投,而策妄阿喇布坦已绝噶尔丹之归路,圣祖皆先得其情而投其间。雍正时准部无间可投,彼之行诈,将帅茫然。夫无间可用,虽有良将,胜败亦在相持之数,况命将又为蠢蠢之傅尔丹耶?

郑天挺:清朝平定准部叛乱是一场维护统一的战争,是与国内各民族之间联系日益密切的历史趋势相适应的,战争的结果,巩固了西北边疆,有力地遏止了沙俄和英国殖民势力的入侵。

白寿彝:清廷为了平定准部,不断用兵西北,耗费了大量人力和物力,增加了人民的负担,但对准噶尔部的平定,有利于多民族国家的统一,巩固了清朝政府对西北边疆地区的统治,打击了沙皇俄国的侵略势力。

吕思勉:清朝的武功,以此时为极盛。天山南北路既定,葱岭以西之国,敖罕、哈萨克、布鲁特、乾竺特、博罗尔、巴达克山、布哈尔、阿富汗等,都朝贡于清,仿佛唐朝盛时的规模。

阎崇年:乾隆平准定回诸役,统一了准、回各部,加强了中央政府对西域的统辖,铲除了准噶尔东犯喀尔喀、威胁京师及大西北的祸根,保持了西北、漠北及青海、西藏的社会安定。

周远廉:(平准噶尔之战)乾隆帝调度有方,任人得当,赏罚严明,将军、大臣和三军官兵奋勇向前,军威远扬,势不可挡,而厄鲁特四部台吉、宰桑们却互相残杀,绰罗斯汗噶勒藏多尔济为其侄扎那噶尔布所杀,阿睦尔撒纳又袭掠扎那噶尔布,尼玛又欲谋害扎那噶尔布,兼之,“痘疫盛行,死亡相望”,因此清军进展神速,很快就收复了伊犁,擒获或斩杀了车布登多尔济、普尔普、德济特、巴雅尔、达什车凌、尼玛、扎那噶尔布,鄂勒哲依为其子敦多克斩杀,哈萨克锡喇败走流窜。阿睦尔撒纳在济尔噶朗“猝遇大兵,不能抵御,即行逃走”,计穷力尽,再次逃入哈萨克。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。