-

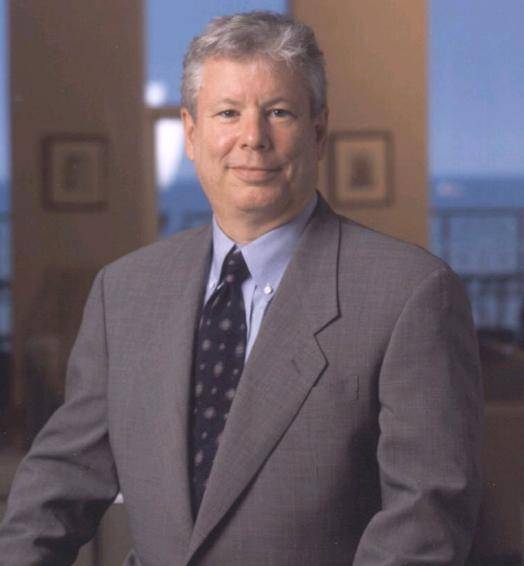

理查德·塞勒 编辑

理查德·塞勒(Richard Thaler),男,1945年9月12日出生于美国新泽西州,先后在凯斯西储大学取得学士学位(1967年),罗彻斯特大学取得文学硕士(1970)和哲学博士(1974)学位,芝加哥大学教授,系行为经济学和行为金融学领域的重要代表人物。现执教于芝加哥大学商学院,Robert P. Gwinn金融和行为科学教授,行为决策研究中心主任,因行为经济学方面的贡献获得2017年诺贝尔经济学奖。

塞勒的学术观点是:

完全理性的经济人不可能存在,人们在现实生活中的各种经济行为必然会受到各种“非理性”的影响。很多从传统经济学角度看来是“错误”的行为,经常被忽视,但往往正是这些行为导致了那些“看起来很美”的决策最终失效乃至酿成恶果。

1980年,塞勒提出禀赋效应(Endowment Effect,也称原赋效应):指的是当一个人一旦拥有某项物品,那么他对该物品价值的评价要比未拥有之前大大增加。

假设5年前,你花50美元买了一幅油画。这位艺术家成名,油画价值涨到1000美元。设想你愿意出售这幅画的最低价位,同时你愿付多少钱买幅品质相当的油画。可能的结果,是多数人在卖油画时要价较高,而买相似品质的油画时愿意支付的价钱较低。

人们在决策过程中对“利害”的权衡是不均衡的,对“避害”的考虑远大于对“趋利”的考虑。由于害怕损失,人们在出卖商品时会索要过高的价格。

2017年10月,因行为经济学方面的贡献获得2017年诺贝尔经济学奖。宣布获奖后,瑞典皇家科学院这样描述塞勒的研究(非全部内容):

理查德·塞勒将心理上的现实假设纳入到经济决策分析中。通过探索有限理性,社会偏好和缺乏自我控制的后果,他展示了这些人格特质如何系统地影响个人决策以及市场成果。

理性有限:塞勒开发了精神会计理论,解释了人们如何通过在自己的头脑中创建单独的账户来简化财务决策,重点关注每个决策的狭隘影响,而不是整体效应。他还表明,如何厌恶损失可以解释为什么人们在拥有它时比其他人更重视同一项目,而不是不称为禀赋效应的现象。

助推(终极版)

作者名称 理查德·塞勒

作品时间2023

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。