-

声悬浮 编辑

声悬浮技术是地面和空间条件下实现材料无容器处理的关键技术之一,和电磁悬浮技术相比,它不受材料导电与否的限制,且悬浮和加热分别控制,因而可用以研究非金属材料和低熔点合金的无容器凝固。

中文名:声悬浮

特点:悬浮较稳定,容易控制

原理:用物体受到的声辐射力

1866年,德国科学家孔特(Kundt)首先报道了谐振管中的声波能够悬浮起灰尘颗粒的实验现象。

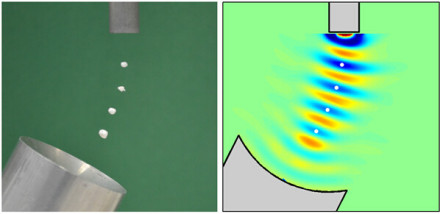

1933年波兰物理学家巴克斯(Bücks)等人利用声辐射力作用下水雾的分布实现了声场可视化,并成功地悬浮起多个直径为1~2mm小水滴。

1934年,加拿大物理学家金(King)计算了理想流体中刚性小球受到的声辐射力,从而揭示了声悬浮是高声强条件下的一种非线性现象。

1964年,美国明尼苏达州立大学的汉森(Hanson)等人根据金的理论设计建造了一台用于单个液滴动力学行为研究的声悬浮装置。

1975年,美国科学家威马克(Whymark)将声悬浮用于空间实验的定位,并研究了铝、玻璃及聚合物在无容器条件下的熔化和凝固过程。

人们可以通过声悬浮方法,实现各种金属材料、无机非金属和有机材料的无容器处理,开展液滴动力学、材料科学、分析化学和生物化学等方面的研究。

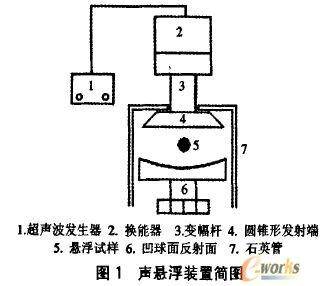

声悬浮仪的工作原理

声悬浮仪的工作原理

声悬浮的主要特点是对试样的电磁性能没有特殊要求,悬浮较稳定,容易控制。电磁悬浮要求试样能够导电,静电悬浮则需要对试样的带电量和悬浮电压进行精确控制,气动悬浮横向稳定性较差,光悬浮试样的尺寸通常在150µm以下。

声悬浮技术可以模拟空间无容器状态,用于材料凝固理论和制备工艺的研究。水通常在0℃结冰,而我们在实验中发现,声悬浮条件下水滴可以冷却到−32℃仍然保持液体状态。这种物质在温度低于熔点而仍然保持液体状态的现象称为过冷现象,其温度与熔点的差值称为过冷度。熔体能够实现过冷是因为结晶需要经历一个形核阶段。在常规条件下,熔体与容器壁的接触,可以促进晶体的异质形核,因而过冷度很小,几乎在温度降至熔点即开始凝固。通过悬浮无容器处理,可以避免熔体与器壁的接触,使晶体的形核变得困难,从而实现深过冷。这类似于降雨过程,除了水蒸汽要求达到过饱和状态,还需大气中灰尘作为凝结核。过冷态的水处于亚稳状态,一旦开始结冰,其凝固速率将远远大于常规条件下冰的生长速率。实验测定发现,在−24℃的过冷水中,冰枝晶的生长速率可达170mm/s,整个水滴的凝固在瞬间完成。悬浮条件下晶体的形核及生长特征为熔体的形核规律研究提供实验依据。

悬浮无容器处理是实现深过冷快速凝固研究的重要手段。

近年来,声悬浮技术还被广泛用于微剂量生物化学研究。它可以消除容器对分析物的吸附,保持细胞的自然生存环境,避免器壁对分析检测信号的干扰。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。