-

西关 编辑

西关是广州市荔湾区的旧称,位于广州市荔湾区东北部,东至人民路,南濒珠江,西至荔枝湾,北接龙津路。因明清时地处广州城西门外而得名。此地分为上西关和下西关,其中上西关地势较高,下西关地势较低。明清时期这一带是广州的商贸中心,是近代广州最繁华的人口聚居区。

2023年1月,入选《广州市地名保护名录(第一批)》。

中文名:西关

外文名:Saikwan、Sai Kwan

地理位置:广州市荔湾区

著名景点:十三行博物馆、粤剧艺术博物馆、沙面等

西关是古时平原不断向珠江北岸淤涨的结果,两千多年前,从今光复中路以西到黄沙路华贵路的下西关仍在水下;到了1500年前的六朝时期,今天的上下九一带已有较多陆地出现;到了唐代,今天的西关地区大部分已成陆地,宋代又往南“长”了一点,明代再往南“长”一点,才有了现代的西关的轮廓。

西关,明清时期南海县管辖的广州城西门外一带地方的统称,由南海县县府直辖,位于现代荔湾区,北接龙津路,南濒珠江,东至人民路,西至荔枝湾。西关分为上西关和下西关,其中上西关地势较高,下西关地势较低。明末兴建起十八甫,清朝中后期起,西关先后兴建了宝华街、逢源街、多宝街等居民住宅区。西关是当时广州城西面的地区,因明清时地处南海县府管辖的广州城西门外而得名,但当时非属广州城。

兴起

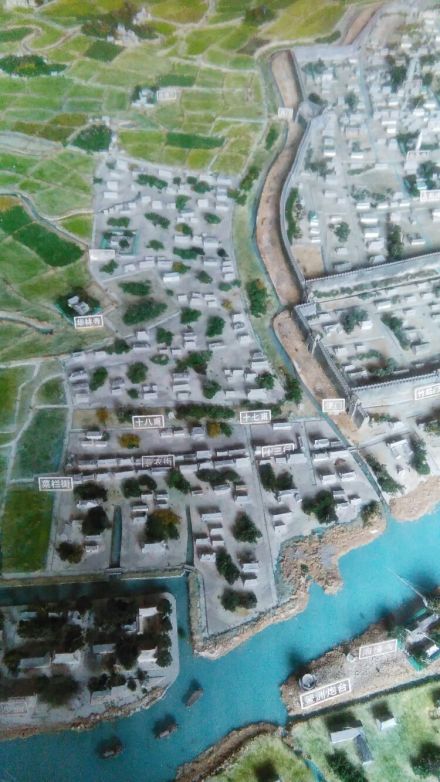

清代初期西关地区复原模型

清代初期西关地区复原模型

1685年,伴随着日益频繁的国际商业交往,中国历史上最早的官方外贸专业团体———广州十三行应运而生。1757年,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区,中国与世界的贸易全部聚集于此,直至鸦片战争为止,这个洋货行独揽中国外贸长达85年。通过十三行,中国向英国、法国、西班牙等欧洲国家出口丝绸、瓷器等,维持了100年以上的贸易顺差地位,其结果是全球的白银源源不断地流入中国 ,十三行被誉为“金山珠海,天子南库”。

乾隆二十四年末(1760年初)起,欧美贸易者被禁止入城。洋行设置在西关,商馆区内修筑道路,逐渐拓展 。随着十三行的设立,西关迅速崛起,那个年代的南海,广州,乃至广东省的所有经济因素都集中在南海县西关,这里有进出口贸易码头,有各种货栈和仓库,更有各国商业机构和洋行,著名的买办基地十三行就在这里。中国最早的海关及广东最大的邮政局也设置其中。还有西关南端的“沙面”,这里是英国人的租界。

在对外贸易的拉动下,珠江沿岸的下西关日益繁华,上西关的“机房区”亦随之形成 。据史料记载,清代广州丝织业规模颇大,最盛时从业者多达三四万人,南起龙津路,北至中山七路以北,都是成片机房区,机房鳞次栉比,机杼昼夜不停,织出的线纱、牛郎绸、五丝、八丝、云缎等,经由十三行商人源源不断销往海外 。广彩也发展成为外销瓷,远销欧洲等地,清乾隆戊戌年间,广彩成立了行会组织,称为“灵思堂”,会馆设在今荔湾区毓桂坊毓桂三巷。

至19世纪前半叶,以西城墙与珠江沿岸为两边,在西关形成了一个类直角三角形的商业区,其繁盛吸引了大量富商巨贾与工商业者的定居,在晚清时还开辟了新的住宅区。受对外贸易等因素刺激,清代广州的城市人口迎来大幅度的增长,大量来自全国各地与周边乡村的移民定居广州城厢(城内与城外近城处),历经数代后最终成为“本地人”。

衰落

十三行时期西关地区复原模型

十三行时期西关地区复原模型

到了民国,广州的工商业仍以西关为主要阵地。广州虽然曾经有过黄花岗的反清起义,推翻清政府的时候,广州的反应却相当的和平,几个文人在谘议局前宣布一下独立就了事,因为广东的大都督和它的军政府都得到商界的支持。但是,民国以后的军政府有如走马灯一样,变换得十分频繁,广州人侍候不断更换的新政府,就如跟着不断改嫁的娘亲,去侍候不同的父亲。西关的商人,不能再忍受这些走马灯政府的敲柞,于是同沙面殖民地的英国人联络,在其支持下,学习香港业界的做法成立武装组织,史称商团。

清代十三行

清代十三行

广州的商会有了武装组织,便处处不卖军政府的账,有时商团还强过军政府军,政府的粮响难以为继。到了孙中山在广州当非常大总统时,商会和商团甚至发动叛乱,和孙中山作对。据史料记载,当年叛乱的商团在太平路搭起坚实的围栏,从南到北,把广州分成两边,甚至请出英国人来威赫孙中山。但是,孙中山是民主革命的先行者,他的革命理想得到多数广东人的拥护,他联合各方力量很快就平定了商团的叛乱。商团的失败令商人武装解体,原来的商会也没有了立足之地,起事的商家不得不奔走亡命,或去香港或逃海外。到了民国十七年,经济曾有过几年复兴,但无法回复先前的阵势。随后八年抗战,广州的经济还频临崩溃。

现今

改革开放以后,广州得风气之先,成为全国的时尚潮流之地,服装产业开始迅猛发展,服装批发的生意也逐渐兴旺起来。在故衣街、杨巷路、豆栏街等环绕十三行路一带区域形成一个服装批发市场商圈,成为广州历史最长的服装批发集散地。随着广州商贸交流的不断发展,十三行的服装批发生意蒸蒸日上,甚至流传有“中国80%服装来自广东,广东服装80%来自广州,广州服装80%来自十三行”的说法。早在本世纪初,广州就有开发利用十三行遗址的声音,不少专家学者都建议要推动十三行遗址文化旅游建设。2013年,“十三行”被列入广州市的六张城市文化名片之一。

古村落

泮塘五约

泮塘五约

陈家祠

陈家祠

陈家祠

西关地区的陈家祠(又名陈氏书院)是现存规模最大的广府传统建筑之一,是公认的广府传统建筑装饰艺术杰作 。陈家祠始建于清光绪十四年(1888年),光绪二十年(1894年)落成,它是由清末广东省七十二县的陈姓联合建造的,是广东省著名的广府宗祠建筑。陈家祠堂的建筑结构可分为三轴、三进,建筑面积达8000平方米。祠堂的每进之间既有庭院相隔,又利用廊、庑巧妙地联接起来,共有九座厅堂和六个院落,祠堂的整体布局上下对称,殿堂楼阁,虚实相间,气势雄伟。“聚贤堂”是陈家祠堂中轴线的主殿堂,也是陈家祠整个建筑组合的中心,堂的正面是一座宽阔的石露台,周围用嵌有铁花的石栏板环绕。祠堂建成之初时的聚贤堂是供族人集会之用,后来改作宗祠,两边的侧房供书院使用。

陈家祠集岭南建筑工艺装饰之大成,几乎全部堂、院、廊、厅、门、窗、栏、壁、屋脊、架梁都展示了岭南建筑的“三雕二塑一铸一画”即木雕、砖雕、石雕、陶塑、灰塑、铜铁铸及彩绘壁画等工艺的高超技艺 。其梁架、斗拱、驼峰、墙壁、墀头、踏道等均以梅兰菊竹、花鸟虫鱼、岭南佳果、历史典故、戏曲人物等题材为装饰内容。陶塑工艺集中在19座厅堂屋顶上的瓦脊;砖雕以东、西倒座外墙的最具规模;灰塑集中在瓦脊及院廊上,是南海灰塑艺人所作;木雕除梁架与大门及聚贤堂的屏风外,后座的11座双层透雕神龛,体型高大,有“光绪十六年”、“回澜桥刘德昌造”“源昌街时泰造”等题款。祠堂中的各种装饰,丰富多彩,题材广泛。陈家祠于1988年被列为全国重点文物保护单位。2002年在广州市委、市政府主办的“新世纪羊城八景”评选活动中,陈家祠以“古祠留芳”名列羊城新八景之一。

镬耳屋

锦纶会馆

锦纶会馆

镬耳屋是珠三角传统广府民居的典型代表,屋子的山墙砌成镬耳状,故称“镬耳屋” 。西关现存的镬耳屋有锦纶会馆,始建于清雍正元年(1723年)的锦纶会馆,是旧广州纺织业(即锦纶行)的老板们聚会议事的场所,它见证了中国资本主义的萌芽,是广州唯一幸存的行业会馆。道光二十四年(1844年)重修。会馆坐北朝南,该馆现存主体面积700平方米,结构为三路三进的广府祠堂式建筑,其石刻、木雕及陶塑、灰塑,体现了岭南广府建筑的灵动和秀丽,馆内还存有碑记,记录着会馆的历史。1920年,当时国民政府要将会馆收入公产,孙中山先生获悉后,立即作出批示要“永远保留”。

1997年它被广州市列为第五批文物保护单位。2001年建设康王路时,为保护这座古建筑,对其进行了整体平移。2012年,锦纶会馆改造为广州丝织行业博物馆,免费开放。博物馆展览的主要内容分为7大块,其中,锦纶往事主要介绍锦纶会馆历史上六次建设;锦纶辉煌主要介绍秦汉以来2200多年广州丝织行业的发展简史;丝织贸易介绍秦汉以来2200多年以广州为中心的丝织品贸易的发展历史;锦纶贤萃主要介绍张骞、卢媚娘、陈启源等丝织行业的名人史迹;丝织蕴梦介绍香云纱的制作工艺,并展示香云纱服饰;广绣溢彩介绍广州传统的刺绣工艺以及广绣国家级工艺大师陈少芳的作品;惊天平移主要介绍为了保护锦纶会馆广州市对锦纶会馆的平移工程。

岭南园林

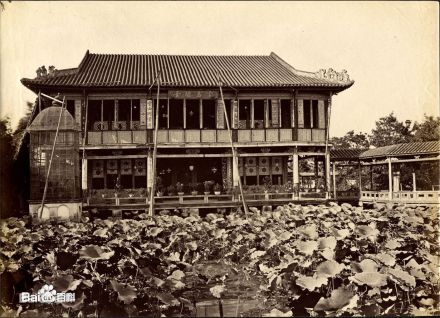

海山仙馆

海山仙馆

西关地区的岭南园林历史悠久,历史上构筑于荔枝湾内的园林建筑如南汉王朝花园,“十里红云、八桥画舫”的昌华苑,明代兵部右侍郎黄衷的晚景园等。到了清代,又相继出现了广州绅士丘熙的唐荔园

西关的特色便是西关大屋,是清末广州商贾富绅的居所。西关大屋多为砖木结构、青砖石脚、高大正门用花岗石装嵌。其平面布局按中原传统的正堂屋形式,基本上是纵深方向展开。其典型平面为三间两廊;左右对称,中间为主要厅堂。中轴线由前而后,由南而北,依次为门廊、门厅(门官厅)、轿厅(茶厅)、正厅(大厅或神厅)、头房(长辈房)、天井、二厅(饭厅)、二房(尾房)。每厅为一进,一般大屋为二三进,形成颇多的中轴线。两旁偏间前部左边为书房及小院,右边为偏厅和客房。客房顶为平天台,供乘凉、赏月和西关小姐们七夕拜月(拜七姐)等用。偏厅、客房后部为卧房、厨房等。庭园中栽种花木,筑有假山鱼池,颇为典雅清幽。西关古老大屋外为矮脚双扇门,中为趟栊,内为大门,均由高级硬木制成。室内装修十分讲究,陈设有家具、灯具、条幅、对联、书籍、古董、字画、瓶花、盆栽、笼鸟、镜台及各种艺术品和红木家具,精巧的木雕花饰,富有地方特色的满洲窗和槛窗及其独特的布局形式,具有浓郁的岭南韵味。

现存西关大屋

现存西关大屋

厅与厅之间以小天井隔开,天井上加小屋盖,依靠高侧窗采光通风。中轴线两旁主要有书房、偏厅、卧室和楼梯间等,大体上左右对称布置。门厅右边一般设有小庭院,内栽种名贵花木,布置石山、石景、鱼油或荷花池,以供主人或来客游憩观赏。大屋两侧各有一条青云巷,取“平步青云”之意。青云巷又称冷巷、火巷、水巷等,具有交通(女眷或仆役出入)、通风、采光、排水、晾晒、栽花、清运粪便垃圾等多种功能。

西关大屋的门面装设矮脚吊扇门、趟栊、硬木大门等门扇。室内装修典雅,堪称集工艺美术之大成,木石砖雕、陶塑灰塑、壁画石景、玻璃及铁漏花、满洲窗、刻彩图案、红木家具、木雕花饰、槛窗等,均极富岭南韵味与风采。

西关大屋在鼎盛时期有800多间,现在尚存不足10间。广州还有很多趟栊门、青砖石脚的西关民居,但这不代表就是西关大屋 。最著名的西关大屋有坐落于宝源北街18号的“梁资政第”、坐落于多宝路的邓宫保第以及坐落于宝华路正中约的钟家花园等。十分可惜,这些名园大宅大多早已不复存在,硕果仅存的名宅只有小画舫斋。

文塔

荔枝湾文塔

荔枝湾文塔

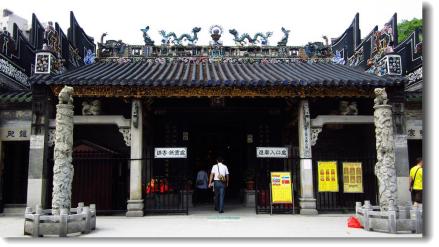

仁威庙

仁威庙

仁威庙

仁威庙取“仁威并施”之意,是现存广州最古老的寺庙之一。它以其精美的木雕、石雕、砖雕等岭南古建筑艺术著称,曾被誉为“桂殿兰宫”。庙宇建筑庄严古朴、富有鲜明的岭南传统古建筑工艺特色,是广州明清建筑风格的代表,也是广州市整体结构保存较完整的道教古建筑,具有重要的文物和道教文化价值。整座庙宇坐北朝南,深五进,尚保留有碑记20多块。1993年8月被广州市政府确定为市级文物单位。

骑楼

上下九步行街骑楼

上下九步行街骑楼

竹筒屋

竹筒屋

竹筒屋

竹筒屋也是民国初期出现的一种民居。这种房屋的特点是开间小,进深大。门口向街的宽度只有三米,进深常达十二米,由前至后排列成多间房间,形状如竹筒。竹筒屋大多进门只有一个厅,宽不过四五米,厅里最主要的摆设是祖宗牌位,厅后一个小小的房间,又称头房,房后是天井,天井之后是二厅,二厅之后又有二房,面积也不大,二厅有楼梯通往二、三楼。竹筒屋最大的问题是采光。整栋建筑狭小细长,几乎没有外窗,全靠天井通风采光,就算大白天进去,也很阴暗。

粤剧艺术博物馆

粤剧艺术博物馆

粤剧艺术博物馆

粤剧艺术博物馆是一座具有岭南园林特色的博物馆,沿荔枝湾涌三期分为南北两岸。南岸为主馆及仿古园林建筑,主要承载展览、演出、教育、研究、公共活动等功能,北岸为文物修复、粤剧艺术的传承与保护等配套区域。项目规划总用地面积1.72万平方米,总建筑面积约2.17万平方米。南岸由基本陈列展厅、主题展厅、剧场、园林景区等部分组成。其中,基本陈列展厅面积1900平方米,展线长约318米,包含“源远流长”“红豆飘香”“红船溢彩”“艺海扬帆”四部分,集中展现粤剧的发展历程、粤剧的艺术特色、粤剧的组织结构、粤剧在海内外的重要影响力。

园林景区由岭南园林风格的仿古建筑群组成,以“三雕二塑”(木雕、砖雕、石雕、灰塑、陶塑)工艺代表传承人作品为亮点。园林建筑环绕中心晚沙湖,由错落别院声歌、普天乐、梨园钟声、銮舆载乐、吉庆别馆、琼花堂六组院落空间组成,院院相连又相对独立,与广福戏台及主景假山共同形成一曲起承转合的山水合音。

十三行博物馆

十三行博物馆

十三行博物馆

十三行博物馆位于广州文化公园展览中心,2016年9月30日正式对外放。经专家论证,文化公园地块是十三行贸易核心区,分别为商馆区和行外商人聚集区;新的博物馆几乎是原址重建。博物馆的设计理念是随着一艘远航的商船驶入广州十三行而缓缓的进入展馆的每一部分。该博物馆现馆藏文物近1600件(套),常设展览有清代广州十三行历史展和十三行时期文物陈列展。馆中广州彩瓷、通草画、广绣、象牙器、外销扇、五常家具以及银器、珐琅器、玻璃画、水彩画、油画、漆器等1500多件(套),涵盖了清代广州的主要外销工艺品,其中上百件五常酸枝家具是国内少有的专项收藏,六百多件从清康熙到现代的广彩瓷器种类齐全。

沙面

沙面

沙面

沙面以欧式建筑群闻名于世,位于广州市西南部,南濒珠江白鹅潭,北隔沙基涌,与六二三路相望的一个小岛。 沙面在宋、元、明、清时期为中国国内外通商要津和游览地。鸦片战争后,在清咸丰十一年(1861年)后沦为英、法租界。 0.3平方公里的鹅蛋形小岛上有大小街巷八条,汇集了上百座集新古典、新巴洛克、券廊式和哥特式风格及中西合璧风格的建筑群,较完整地保留了19世纪英法租界欧陆风情风貌。沙面是广州重要商埠,历经百年,曾有十多个国家在沙面设立领事馆,九家外国银行、四十多家洋行在沙面经营,粤海关会所、广州俱乐部等在沙面相继成立。沙面见证了广州近代史的变迁,留下了孙中山先生、周恩来总理等伟人的足迹,沙面已成为我国近代史与租界史的缩影,岛上欧陆风情建筑形成了独特的露天建筑“博物馆”。

华林寺

华林寺

华林寺

荔枝湾

荔枝湾

荔枝湾

西关古玩城

西关古玩城

西关古玩城

泮溪酒家

泮溪酒家

泮溪酒家

荔湾博物馆

荔湾博物馆位于荔枝湾畔,成立于1996年12月,是以收藏、陈列和研究荔湾历史、文化、民俗为主要内容的广东省首家区级博物馆。馆内先后收藏了各类藏品共计七个品类,两千多件。博物馆共三层,分别展出了陈氏书院、西关大屋、骑楼、西关民俗等名胜古迹的图片、资料;西关各类专业街、传统老字号、粤剧八和会、私伙局等体现荔湾风采的图片、资料及荔湾名人的作品和相关资料。

康王路的“康王”的称谓主要是来源于附近原有的一座康王庙,此庙是纪念宋朝的一位从未到过岭南的爱国将领——康保裔。康保裔从军后屡立战功,在任高阳守将期间,辽国进犯中原,他奋起抵抗,为国捐躯。随着康保裔的事迹流传,人们尊称他为康公、康王,后人敬其忠勇在大江南北广建“康王(公)庙”。清代时候,广州西郊、南郊都曾经有过康王庙。如今康王路的康王庙已经不在,但康保裔康将军的威名在岭南却仍然显赫。

西关是近代最繁华的人口聚居区之一,历史文化名人辈出,他们使南粤岭南文化大放异彩。有据可查曾居住于西关或于西关发展事业的有兼负医家武术家一身的名医霍耀池,岭南画派大师赵少昂,书画名家李文田和李曲斋等等。另外,家喻户晓的南海人(今荔湾区人)工程铁道专家詹天佑的祖居和武打巨星李小龙亦坐落于西关地区。

清代,上下九是十三行豪商巨贾的私家园林。下九甫,即今荔湾广场一带,原有梁京兆第大宅子,每座三四进,延绵百米,为十三行行商梁经国的府邸,俗称下九梁。近代以来,这里走出了梁经国、梁纶枢、梁同新、梁肇煌、梁庆桂、梁广照、梁方仲、梁嘉彬、梁承邺七代名人,演绎了行商后代由商而仕而儒的时代变迁。

西关

西关

第八届“荔枝湾·新西关”民俗文化节“新西关·月满湾”2018“IN象荔枝湾”之中秋活动正式拉开帷幕。中秋当天,荔枝湾景区在荔园内举行广府拜月仪式,重现拜月习俗,祈泰安康。拜月礼流程:一家人过中秋行拜月礼,在八仙桌上摆放月饼、柚子、柿子等贡品。妈妈主持拜月仪式,所有人一起朝月祝祷“一拜,二拜,三拜”,心里默念许愿。拜月完,家人齐焚香礼拜。妈妈切月饼,爸爸开柚子,分给老人和孩子品尝。小孩在一旁唱起:“月光光,月娘娘,打开房门嫁衣裳……”随后家人聚在一起聊家常,享用月饼、柚子等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。