-

谢景初 编辑

谢景初(1020年-1084年),字师厚,号今是翁,杭州富阳(今属浙江杭州,一说为邓州穰县,今河南邓州)人。北宋太子宾客谢涛长孙,兵部员外郎谢绛长子,文学家、书法家黄庭坚的第二任岳父。北宋官员、诗人。

谢景初幼时以父荫任试将作监主簿,后又因祖父遗表恩荫,为守主簿。庆历六年(1046年),中进士甲科,以大理评事出任余姚知县。在余姚任上,谢景初兴建海塘,发展农田水利,扩建学宫,重视教育,治下政通人和。此后历通判秀州、汾州、唐州、海州、湖北转运判官、成都府路提点刑狱,九迁至司封郎中。熙宁年间,反对王安石的新法施行,后为怨者诬陷,以屯田郎中致仕。 熙宁十年(1082年),冯京为其平反冤情,官复职方员外郎,因病求分司西京洛阳,任襄州通判、屯田郎中,适逢朝廷官制改革,迁朝散大夫,累勋上柱国。元丰七年(1084年),谢景初病逝,年六十五岁。

谢景初性情刚直,重尚气节,侍母至孝,爱妻不渝,与弟友爱,待友至诚。为政勤勉,在余姚任上,颇有政声,为吴越“四贤”之一;遇事明锐,勇于敢为,多次上疏直陈时弊;博学能文,尤长于诗,为欧阳修、王安石、梅尧臣等推崇,其诗歌糅合杜诗结构和梅诗的古淡,形成极具个人的奇崛句法,对女婿黄庭坚“山谷体”的形成有重要影响。 曾尽心收集整理梅尧臣诗作,辑成《宛陵集》初稿十卷,已佚,此外有个人文集五十卷,皆佚。

全名:谢景初

字:师厚

号:今是翁

所处时代:北宋

民族族群:汉族

出生日期:1020年

逝世日期:1084年5月23日(元丰七年四月乙酉)

逝世地:邓州穰县

安葬地:邓州穰县五龙山(又作五垅山、五陇山、五垄山,今河南邓州彭桥镇附近)

主要成就:治理余姚,政绩卓越关心朝政,直陈时弊收集梅尧臣诗作,辄序而藏

主要作品:《宛陵集》十卷

最高官职:司封郎中、成都府路提点刑狱

籍贯:杭州富阳(今属浙江杭州,一说为邓州穰县,今河南邓州,详见“人物争议”)

江东望族

谢景初所在的谢氏一族本籍河南缑氏(今河南偃师东南),其六世祖为避唐末之乱,南迁江东,后代出仕吴越政权,遂定居于杭州富阳(今属浙江杭州),之后“富阳谢氏”逐步成为当地小有名气的地方士人家族。自太平兴国三年(978年)钱弘俶“纳土归宋”后,谢景初的祖父谢涛通过科举,出仕北宋,“富阳谢氏”声名始著,到其父谢绛一代,家世益显。谢景初为谢绛第一任妻子夏侯氏所生,先是以其父荫补为太庙斋郎,继而任试将作监主簿,后又因其祖父谢涛遗表恩荫,为守主簿。

夙慧奇童

谢景初与其父亲和祖父一样,从小聪明伶俐,七岁便能够撰写文章,十三岁时就能够通晓《礼》,并能流畅地讲解。祖父谢涛十分疼爱他,对其父亲说:“此儿必大吾门。”

天圣八年(1030年),谢绛出任河南府(北宋西京,今河南洛阳)通判,次年,梅尧臣为河南府主簿,欧阳修为河南府留守推官,西京洛阳逐渐形成了一个以钱惟演(此时任西京留守使相)为首的文人集团,诸人经常一起游宴酬唱。 此时,谢景初已经十多岁了,欧阳修、梅尧臣看到他撰写的文章,都感到十分惊讶。于是,将谢景初的文章给钱惟演看,钱惟演看后赞道:“真奇童也!”

展露头角

景祐三年(1036),谢景初十六岁,游学于京师,此时他已经名声在外了。由于其父谢绛与翰林学士胥偃交好,胥偃亦十分欣赏他的才华,于是将自己的女儿许配给了他。

宝元二年(1039年),谢绛病逝于邓州任上,谢景初辞官丁忧。十二月,在父亲好友欧阳修、梅尧臣等人帮助下,将谢绛葬于邓州五陇山,并在洪氏庄置业,和其父一样尽力接济族内贫困之人。

康定二年(1041年),谢景初送生母夏侯氏灵柩,自富阳入邓州,与父亲合葬。

随后,谢景初签判武胜军。当时寇贼张海经常骚扰京西,县城被贼人击破,而州官无计可施,其他属官多人浮于事,谢景初身兼多职,采取守势,对贼寇宽严相济,没费什么劲就治理好州内。

庆历二年(1042年),朝廷升大名府为北京(又名魏郡,范围包括今河北邢台和邯郸、山东德州和聊城、河南安阳),谢景初作文《魏诰》献给朝廷,文词优美,一时成为士大夫争相传写的对象。

青年能吏

庆历六年(1046)三月,谢景初考中一甲二十三名进士(时第一甲二十八人),以大理评事出知越州余姚县(今浙江余姚),当时其弟谢景平任会稽(今浙江绍兴)知县、王安石任鄞县(今属浙江宁波)知县、韩缜任钱塘(今属浙江杭州)知县,四人励精图治,皆有声名,吴越人称之为“四贤”。 谢景初在余姚知县任内政绩卓著,主要表现为四个方面:

组织修建海塘。余姚临海,常有海潮冲决之患,影响当地农业生产。谢景初甫一上任,就发动民工,组织筹划修建海塘,庆历七年(1047年)十一月动工,他率领民众冒严寒,履冰雪,扛石筑堤,仅仅第二年上春,全长两万八千尺的莲花塘就如期竣工。

制订“湖经”。清查境内统一管理农田水利,抑制豪强侵湖为田及抢夺灌溉用水,以保障农业生产正常;

禁煮私盐。由于利润颇丰,余姚县常有违法私自煮盐之事发生,谢景初“明立约束”,严格管理海盐生产,规定盐民必须依法纳税,此举大大增加财政收入;

兴办学校。兴建县学学宫,使从事于儒学研究的儒士教化县人子弟,培养人才。

谢景初因治理余姚有功,升任秀州通判。

积极言事

嘉祐三年(1058),谢景初通判邠州。在邠州任上,谢景初发现官府按浙东和籴之法,用茶和钱贱买百姓粮草,就上书尽陈时弊。到海州赴任时,捣焚毁淫祠三百余所。当时州郡肆意延长监禁罪犯的时间,谢景初上书请求禁止,即使是法律判罚比较久的,也要给出一个最大年岁来释放犯人。又上书说京城东面有海路通外国,长期盘踞匪寇,影响京师安全,应尽早增设卫戍兵丁。

治平二年(1065年),京师遭遇黄河泛滥,宋英宗下诏要各官员上书直言,众官多例行其事,谢景初上书极言朝政得失。后升迁至湖北转运判官,有官吏为了价格而将公田租给其它郡县的农人,国法虽不禁止,谢景初多次移文晓喻众吏,改善这一情况,并请设为常例。此外,朝廷每年五月都下诏恤刑,谢景初因自己主管刑法,除了转运,对其它各司都有优恤。

熙宁元年(1068年),司马光和王安石就国家理财问题爆发激烈争端,旧党领袖司马光注重节流,而王安石新法注重开源。这年刚好是南郊祭祀之年,河北大水,司马光就势请求缩减郊礼上给予臣子的赏赐,而王安石认为这点赏赐与国家无伤大雅,而谢景初在此时上疏请求暂缓郊礼,此举狠狠得罪了变法新党。

见疾于上

主词条:熙宁变法

此前,谢景初仕途都较为平顺。然而就在熙宁初年,社会发生巨变,新党领袖王安石主持的变法运动轰轰烈烈地进行着,熙宁二年(1069年)为指导变法的实施,朝廷设立制置三司条例司,统筹财政,并遣人察诸路农田、水利、赋役,立青苗法;熙宁三年(1070年),颁布募役法、保甲法。熙宁四年(1071年),颁布方田均税法。 谢景初在变法伊始就上疏反对新法,对于其弟谢景温上书诬奏旧党苏轼一事也深表不满。

熙宁四年(1071年),谢景初为成都府路提点刑狱。他发现蜀地偏远,大案有疑点的都是钤辖司自己决断,遂多次上奏请求朝廷收回地方专决之权,朝廷接受后便将这一举措写入国法。此外,谢景初还关心蜀地边事、吏事,这些事情都和提刑司毫不相关,但谢景初都公正无私向上奏事。

朝廷为尽快在地方施行新法,就提拔当地县衙属官专门负责这苗役法。谢景初在任上得罪了朝廷派下来管理苗役之法的使者李元瑜(权发遣同提点刑狱),李元瑜遂弹劾谢景初等人深夜饮酒招妓,行仪不检,在任上还曾有过失。

熙宁五年(1072),谢景初因李元瑜弹劾在成都府路监司过失一事被免去司封郎中,谢景初拒不认罪,后因举官不当,又被免去屯田郎中。皇帝准备派有司前去核查李元瑜弹劾之事,谢景初不愿意入诏狱被小吏审问,自请辞官。

经过此事后,宋神宗对谢景初已有成见,甚至在与冯京、王安石对话时说:“谢景初不知廉耻,现在因过失被追官两等也不能自省。人们说‘刑不上大夫’,他现在被免官了,以后绝不可再恢复他士大夫的身份!而且,谢景初在任上就桀骜不驯,不能遵循朝廷法令,他现在处境是他自己招致的结果,没什么值得怜悯的!”而和谢家有姻亲的王安石亦没有尽力营救,可从此事明显看出谢景初与王安石的关系已经恶化。 谢景初接连得罪朝中新党实权人物,又遭皇帝嫌弃,此后仕途坎坷。

晚更蹭蹬

免官后,谢景初返回邓州穰县(今河南邓州),成为一位逍遥散人,在家闭门读书,还在郊外修筑了一间小房子,供偶尔郊游休息之用,每到小室,就感叹:“ 讵知昨非而今是乎,昨是而今非乎!”因此自号“今是翁”,给堂屋起名“三疾”,曾经说“我亦古之遗民也”,完全没因为丢官而心有戚戚。

熙宁九年(1076年),冯京到成都府,寻访当地官员,调查当年谢景初被弹劾的事实。他了解到谢景初等人是因与李元瑜的仇怨而被诬陷的,遂向皇帝说明情况,并请求复用谢景初。

熙宁十年(1077年),谢景初官复职方员外郎,不久因病请求分司西京,后权襄州(今湖北襄阳)通判。 襄州大水,州城几乎被淹没,当时谢景初卧病在床,听到这一消息,感叹说:“百姓如此,我哪里还有病?”当即起身出衙,亲自参与筑堤,终于挡住洪水,州城才得以保全。

元丰元年(1078年),年近花甲的谢景初自襄州返回邓州家中后,多卧床在家。在大部分的闲暇时光里,谢景初创作了许多诗歌,他的女婿黄庭坚也一一唱和。 病重期间,谢景初一直向妻子隐瞒病情,言语神情一如平常。

元丰七年(1084年)四月,谢景初病逝,时年六十五岁。当时正值朝廷官制改革,迁朝散大夫,累勋上柱国。

政治

谢景初在余姚任上重视农田水利,修筑塘岸,以御潮涨之患;统一管理农田水利,抑制豪强侵湖为田及抢夺灌溉用水,以保障农业生产正常;管理海盐生产,禁煮私盐,规定盐民必须依法纳税,增加县里财政收入;重视教育,在余姚兴建学宫,增设教员,推动了当地的教育事业的发展,同时也提高了余姚县子弟的文化素养。 诸策并下,使得余姚县“海塘固,途川通,田桑治,学校兴”,时人将余姚视为“东南最名邑”。

文学

谢景初幼慧,在家族的熏陶下,举止大方,博学能文,熟练本朝掌故,继承了梅尧臣作文“简古纯粹”的特色,文章“简重雄深”,当时的文章大家李淑都深赞其文,士大夫更是争相传抄。他还整理梅尧臣的诗作,编成《宛陵集》旧本十卷,是欧阳修后整理的《梅圣俞诗集》十五卷的重要蓝本,对梅尧臣诗作的保存有积极的意义。

谢景初尤擅作诗,少时与姑丈梅尧臣结为诗文唱和之友,在诗风上亦受梅尧臣“古淡有真味”影响。此外他还学习杜甫诗文结构, 将两种诗体巧妙糅合,形成有个人特色的句法特色。谢景初关心民生,诗歌题材多与此相关,在余姚县任上作《观余姚海氛》《余姚董役海进有作》《观上林垍器》等 ,谢景初诗作题材对民生的关怀以及杜诗的痕迹,影响了其女婿黄庭坚早期诗作创作题材和风格,而谢景初诗作独具特色的奇崛句法,对黄庭坚之后形成的“山谷体”诗体有着重要的启示意义,黄庭坚都亲口承认自己的句法缘自谢公。

欧阳修(北宋政治家、文学家):足下为道方锐,著述必多。

范仲淹(北宋政治家、文学家):世德践甲科,青紫信可拾。故乡特荣辉,高门复树立。余姚二山下,东南最名邑。烟水万人家,熙熙自翔集。又得贤大夫,坐堂恩信敷。

梅尧臣(北宋官员、诗人):龙骥产龙驹,良金出良冶。良冶无顽呀,龙驹岂凡马。致远在御徒,作砺由工者。君子生庆门,诗书未尝舍。进道期日隆,无愧金马下。

王安石(北宋政治家、文学家):①其(指谢景初)为县,不以材自负而忽其民之急……能亲以身当风霜氛雾之毒,以勉民作而除其灾,又能令其民翕然皆劝趋之,而忘其役之劳……其仁民之心,效见于事如此……仁人长虑却顾图民之灾,如此其至 ②今既犯令陵政,又所为自无耻。

范纯仁(北宋名臣):①吾友真时杰,斯文敌楚骚。 ②师宰自天生徳,仁孝恺弟,温恭正直,言参典章。动唯法则,清静寡私,心如止水,谦虚无我,贤不自恃。年方及壮,道已充已。 ③公有文以自传,既铿玉而锵金,奚他人之复仗,固光耀于来今。 ④公既少有才名,天下皆闻风企服,而性刚直,不与俯仰。遇事明锐,勇于敢为,奖善嫉恶,出于天资。于书无所不该,详练本朝典故,宋次道最为博洽,每叹以为弗如。为文简重雄深,出言落笔,皆有章采,若不经思,而人莫可及⑤申邑于谢,氏自南国。以及于公,世有显德。英才异禀,敏学博闻。百代典制,心罗口陈。爰自宰邑,以暨出使。落落任职,坦坦由义。众所畏缩,公勇无难。卒困于仇,公则不患。公之所有,百未一试。赍蕴而终,志士挥涕,葬于穰郊,阳夏是从。刻辞幽穸,以谂无穷。

黄庭坚(北宋文学家、书法家):①自从见谢公,论对得濠梁 ②庭坚之诗,卒从谢公得句法。

赵顼(北宋神宗):景初自无廉耻,如此更困辱之,亦无伤。所谓“刑不上大夫”者,既刑,即不可使复为大夫。贾谊所言恐非是。兼景初在本路桀骜不奉朝廷法令,其自为乃如此,何足恤!

陈师道(《后山集》作者):唐人不学杜诗,惟唐彦谦与今黄庶、谢景初学之。鲁直,黄之子,谢之婿;其于二父,犹子美之于审言也。

施宿等人(《嘉泰会稽志》编者):师厚,希深之子,一代名士,诗尤得名。欧阳文忠公、梅圣俞、王文公皆推之。

陆游(南宋诗人):谢师厚早岁与欧阳兖公、王荆公、梅直讲、江记注诸人游。名甚盛,晚更蹭蹬。居穰下二十余年,学愈进,文章愈成。

潜说友(《咸淳临安志》编者):性倜傥劲峭,博学能文,尢长于诗。

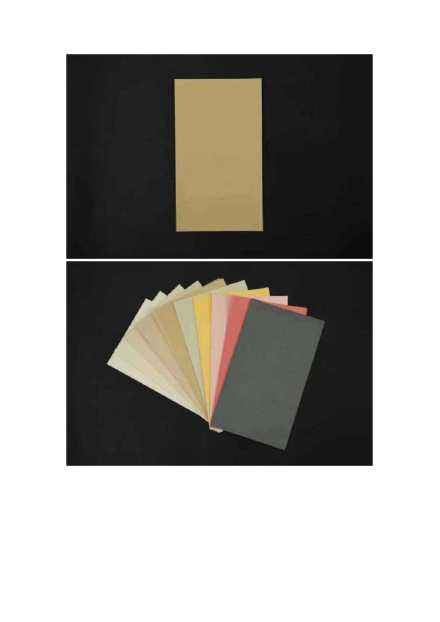

谢公笺

富阳蔡氏纸坊仿制“谢公笺”

富阳蔡氏纸坊仿制“谢公笺”

搜集梅诗

天圣五年(1027年),时年二十五岁的梅尧臣娶了谢景初的姑姑,此后,两人结为忘年之交,更是诗词唱和之友。 梅尧臣诗文“简古纯粹”、“殆穷者而后工“,诗作极具个人特色,且数量众多,但是他自己却从没收集整理过。谢景初爱他文风,又担心姑丈的这些诗因数目庞杂而有所遗失,就多方收集梅尧臣从西京洛阳到吴兴以来的诗作,细心地分编为十卷,妥善收藏,这些手稿就是《宛陵集》最初的版本。梅尧臣去世后,他的好友欧阳修也极爱他的诗作,准备为其编纂一本诗集,曾一度担心无法收集到他的全部诗作,后听闻谢景初已早早将其诗作“辄序而藏”,非常欣喜,并将谢景初的功劳在其编纂的《梅圣俞诗集》的序文中详细记述下来。

翁婿相得

黄庭坚的第一任妻子孙氏去世多年之后,谢景初正好给女儿择婿,当他看到黄庭坚的诗时,就说:“吾得婿如是足矣。”后来黄庭坚果真成了谢景初的女婿。此后,两人既是亲人,又是诗友,两人之间的诗文唱和有五十多首,谢景初在诗歌方面给予黄庭坚诸多指点,对他之后的诗体的形成有重要作用,就连黄庭坚为妻子谢氏所写墓志铭中也称自己的句法是从老丈人处学来的。谢景初晚年常常徘徊病榻,以读书作文为乐,黄庭坚也常陪伴在旁,一一唱和。

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

家世 | 高祖 | 谢懿文 | 吴越官员,任杭州盐官县令。 |

曾祖 | 谢崇礼 | 吴越官员,任中吴军节度使推官,追赠尚书吏部侍郎。 | |

祖父 | 谢涛 | 陈留公,字济之。淳化三年(992)进士,历任三司度支判官、两浙转运使,判登闻检院等,以太子宾客致仕,追赠礼部尚书。 | |

父亲 | 谢绛 | 阳夏公,字希深。大中祥符八年(1015)进士,累官至尚书兵部员外郎、知制诰等,追赠司徒。以文学知名,有文集五十卷,已佚。 | |

生母 | 夏侯氏 | 早逝,济州巨野人,夏侯晟之女。其父官至尚书驾部员外郎,其祖父夏侯峤曾任枢密副使。 | |

继母 | 高氏 | 谢绛续弦,宣州宣城人,高惠连之女。其父为端拱二年进士,曾任吉州知州,广南西路转运使。 | |

同辈 | 弟弟 | 谢景温 | 字师直,小名“锦衣奴”。皇祐元年(1049年)进士,曾积极参与王安石变法,累官至宝文阁直学士,刑部尚书。 |

谢景平 | 字师宰。皇祐五年(1053)进士,累官至秘书丞,范纯仁、王安石、欧阳修分别为其撰写祭文、墓志、挽词。 | ||

谢景回 | 字师复(一作师俊)。文采卓然,早卒。王安石为其撰写墓志铭。 | ||

姐妹 | — | 不详,推测为夏侯氏所出 | |

嫁王存,庆历六年(1046)进士 | |||

嫁李处厚,庆历二年(1042)进士 | |||

嫁王安礼,嘉祐六年(1061)进士 | |||

妻子 | 胥氏 | 兰阳县君。其父胥偃,累官至工部郎中、翰林学士、权知开封府。 | |

子辈 | 儿子 | 谢忱 | 曾任海州怀仁县知县 |

谢愔 | 字公静,曾任郢州长寿主簿 | ||

谢悰 | 字公定,曾任蔡州汝阳县主簿,奉议郎 | ||

谢悱 | 假承务郎(试衔官) | ||

女儿 | — | 早夭 | |

嫁胥茂谌,湖州乌程主簿 | |||

嫁黄庭坚,治平四年进士,宣德郎 | |||

— | |||

孙辈 | 孙子 | 谢元 | — |

谢曾 | |||

谢基 | |||

— | |||

孙女 | — | 孙女七人,生平不详 | |

参考资料: | |||

谢景初博学能文,尤长于诗,现存诗作有数十首,包括日常诗作《寻余姚上林湖山》《观余姚海氛》《余姚董役海进有作》《观上林垍器》《观仙居山瀑布》《粤俗》《禁烟即事》《法喜堂》,部分酬和之作《送唐介南迁五首》《和吴中复江渎泛舟》,以及部分残句。又有个人文集五十卷,今佚。此外,谢景初还收集整理梅尧臣诗作,分类整理成十卷,为《宛陵集》初稿。

籍考

谢景初的籍贯有邓州穰县(今属河南邓州)说和杭州富阳(今属浙江杭州)说。谢景初的六世祖自河南缑氏(今属河南洛阳)迁居吴越地区,五代时家族或以嘉兴、丽水为葬地。至谢景初祖父谢涛以上三代,才以杭州的富阳为葬地。其祖父谢涛本贯为富阳,其父谢绛本以富阳为葬地,但谢绛后在邓州知州任上去世,遂葬于邓州,根据《宋史·谢绛传》所述,谢绛一生没有回到过富阳,谢景初作为谢绛的儿子,幼时很大可能是跟随在父亲身边,此外根据《咸淳临安志》中记载谢景初和他兄弟中进士时是开封籍贯。 此外谢景初、谢景平(三弟)、谢景回(四弟)、高氏(继母)以及先前葬于富阳的夏侯氏(生母)皆葬于邓州。

范纯仁《朝散大夫谢公墓志铭》“自君之考阳夏公(指其父谢绛)始葬邓,今为邓人。”王安石在《秘书丞谢师宰墓志铭》“至君(指其弟谢景平)始葬阳夏公于邓,为穰人,而今以君祔葬。”可见当时的士大夫认为谢绛的儿子们为邓人。根据包伟民、魏峰对北宋士人籍贯观念的研究,北宋士大夫认同的科举考试所依据的籍贯标准是父、祖葬地,且嘉祐三年(1058年)开封府条令中也将此视为科考籍贯认定的依据之一,故而包伟民等人认为谢景初一支因其父葬于邓州而改入邓州籍。 但北宋时期谢氏家族在富阳居住的时间最为长久,加之谢景初祖父葬于富阳,其父谢绛改葬邓州比较突然,亦有谢景初为富阳人说。

“谢公笺”考

“谢公笺”又称十色笺、鸾笺,关于“谢公笺”是否为谢景初创制学术界存有争议,争议集中在创始人和创始地点。 “谢公笺”一词最早被提出,且明确指出谢公就是谢景初,源自元代费著的《笺纸谱》,此后文献中介绍纸类时就开始出现谢公等字样。然而与谢景初同一时代的宋代文献《太平寰宇记》《方舆胜览》《冀国夫人任氏碑》《续物博志》等中没有提及谢公笺的存在,仅是指出十色笺是由薛涛所制,同时当时士大夫为谢景初写的墓志和祭文亦没有提及。洪佳杰又考证《笺纸谱》可能来源于宋代的地方志,为辑录前人的抄本,作者亦不是费著,可靠性存疑。潘吉星在《中国造纸史》根据《杨文公谈苑》所记载的“十样蛮笺出益州,寄来新自浣花头”提出,十色笺应该在谢景初祖父辈时期就已出现,但后面失传,而谢景初在蜀地为官时受到薛涛笺的影响,创制新的十色笺也是有可能。然而对比杨亿(974年-1020年)和谢景初(1020年-1084年)的生卒年,可见十色笺深受杨亿、韩浦等名人称赞时,即谢景初还未出世,该设想矛盾。洪佳杰根据宋代文献《文房四谱》《海录碎事》等,认为十色笺在宋代已经称为一个真正的色笺的品类,且早于谢景初生年,产地明确为四川成都,于富阳没有任何关系。 刘仁庆认为十色笺的流行,可能与谢景初有关,后世人就将十色笺冠以谢公之名。

元丰七年(1084年),谢景初病逝,葬于邓州穰县五陇山(又作五龙山、五垄原,在今河南邓州彭桥镇附近) ,其父谢绛墓旁,其生母夏侯氏、继母高氏,其弟谢景平、谢景回亦先葬于此。 谢景初的密友、范仲淹次子范纯仁既有挽词《谢师厚挽词》 ,叙二人相识相知的过程,又两次作文以祭之,在《祭谢秘丞文》 和《祭谢大夫文》 中赞谢景初之文,当光耀后世,又叙交契之深厚,以匠石废斤、伯牙绝琴来比拟自己的哀痛之情,还应景初诸子之请,为其埋铭,作《朝散大夫谢公墓志铭》,文中对谢景初文章、道德给予了高度的评价。诸文章均收录于《范忠宣集》

关于谢景初的生平事迹,主要参见《余姚县海塘记》 《朝散大夫谢公墓志铭》 《祭谢秘丞文》 《祭谢大夫文》 以及《咸淳临安志·卷六六》 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。