-

焦墨 编辑

焦墨,可称之为枯笔、渴笔、竭墨,干枯的墨色,指国画中的枯笔技法。

黄宾虹晚期作品多有枯笔山水,画风浑厚华滋,笔墨深沉而浓黑,当为焦墨画者之楷模。后者有张仃、穆家善、林兰子、崔振宽、赵亚铭、向维果、陈沫吾、陈火箭、尹大德等皆擅以焦墨作画。

中文名:焦墨

别名:枯笔、渴笔、竭墨

说明:指国画中的枯笔技法

相关人物:黄宾虹、尹大德、陈沫吾、穆家善

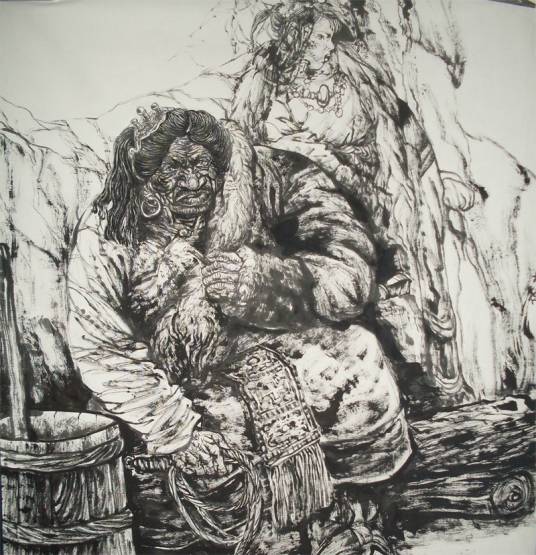

尹大德焦墨人物画集

尹大德焦墨人物画集

基本介绍

赵亚铭作品

赵亚铭作品

焦墨画是采用干笔浓墨而不借助于水的渗化作用的一种画法,也是一种最古老的画法,比如五千年前的彩陶就是焦墨画法,隋唐时期兴盛起来的壁画,也基本上是焦墨。到了北宋,虽有了水墨的浓淡变化,但与后世在生宣纸上那种水墨淋漓的丰富变化相比,也还是以浓墨为主,所以黄宾虹先生题画有“北宋多用焦墨”之说。明末清初的程邃喜欢画焦墨,也多半是以枯笔渴墨为主,水墨辅之。纯用焦墨作画,大概从当代的张仃先生之后才慢慢多了起来,但是相对于水墨,国内纯用焦墨作画也仅有穆家善、崔振宽、赵亚铭、向维果、周光辉、陈沫吾、陈火箭、尹大德等为数不多的一批焦墨画家,传承焦墨这一难度较大的古老绘画方法。

发展

唐宋以后随着宣纸的日渐普及,利用水在生宣纸上的洇化作用,水墨画法遂日益盛行。文人画家更崇尚水墨,以水墨为“戏”,大大推进了中国画技法的发展和成熟。可以说水墨的“韵味”,水晕墨彰的雅致效果,全归功于“水”。宋元以后的历代文人画家都极力在用水之法上下功夫,所谓“用墨之法全在用水”。

明末清初是文人画的高峰期,正当程邃的上代画家徐渭把水的作用发挥得淋漓尽致的时候,为什么程邃却突然用起焦墨了呢,我无从考证。但是艺术的一个特点就是求新求变。程老先生大概正是对当时的潮流反其道而行之,用如今的话说,就是以焦墨来体现自己的艺术个性和创造性,和其他画家拉开距离。

特点介绍

张仃先生钟爱焦墨,可能有多种原因,其中有重要的一点,他说:焦墨更能发挥“用笔”。我有同感。水墨作画,要着意于把握笔头蘸水量的多少,熟练地掌握运笔的快慢疾徐、轻重强弱,既有感情的充分宣泄,又要有高度的技术技巧。画得好则氤氲洇润,浑厚华滋,弄得不好则散漫糊涂,形如“墨猪”。焦墨作画则可以放笔直干,不受用水多少的干扰限制,一心一意在虚实刚柔的尽情表现中发挥“用笔”,既可痛快恣肆地表达情绪,又可使笔型笔意得以充分张扬。画得好则铿铿锵锵,刚健有力,弄得不好则枯燥乏味,形同柴槁。郎绍君先生在谈张仃先生焦墨画时说:“焦墨就等于一个人把自己逼到绝路上再找一条活路。”实际上画画就是给自己找难题,制造矛盾,解决矛盾,置之绝地而后生,水墨焦墨都一样。水墨之法在古人的长期创作实践中,积累了丰富的经验,发展到了很高的境界。所以有人说,作画惟笔精而墨妙,谓之“法备”,焦墨不能发挥用水之长,无足取。其实,不同的画法各有其难,亦各有所长,所谓“法备”只是对前人经验的总结,或是前人已达到的高度,但不是说“独此一法”、“非此莫属”或“到此为止”。“法备”和“画无定法”是并存的。

形成

高宏军焦墨山水

高宏军焦墨山水

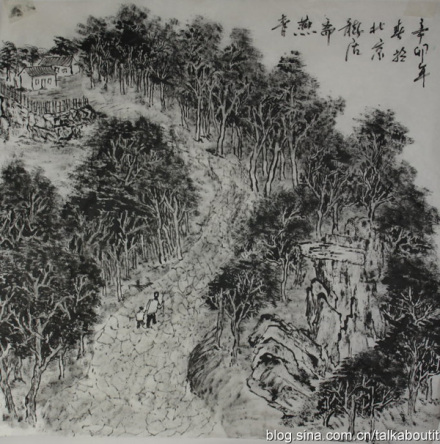

陈沫吾焦墨山水

陈沫吾焦墨山水

前景

近代以来,随着中西绘画的交流,中国画家又通过吸收西洋画的工具和方法,推进了中国画的发展。看来,在物质材料上,能利用的都用了,大概已没有多大的发展空间,多半只能在已有的材料工具和形式技法上轮回翻新。艺术家在这个“创新”的过程中发现,“旧”的往往会变为“新”的,古老的往往会变为“现代的”,焦墨画法大约就是如此。在多元化和多样性的格局中,用什么画法都可以,也都有各自的欣赏者,关键是要画得好。如果把焦墨画得“枯而不润,刚而不柔,即入野狐”。这也大概就是黄宾虹老先生说的 “屡变者体貌,不变者精神”之“笔墨精神”吧。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。