-

生物性污染 编辑

生物性污染

生物性污染

一是预测难,人们对外来生物在什么时候、什么地方入侵难以作出预测。

二是潜伏期长,一种外来生物侵入之后,其潜伏期长达数年,甚至数十年,因此,难以被发现,难以跟踪观察。

三是破坏性大,外来生物的侵入,在破坏了当地生态环境的同时,也破坏了该生态系统中各类生物的相互依存关系,可能造成严重的后果。

生物性污染与其它污染的不同之处:它的污染物是活的生物,能够逐步适应新的环境,不断增殖并占据优势,从而危害其他生物的生存和人类的生活。

生物性污染

生物性污染

1、水体生物性污染:应避免水体的富营养化,尽量减少污染物的产生

2、入侵类生物性污染:加强检疫,提高法律意识等等

3、控制致病的细菌、病毒等排入水体和土壤,也是预防生物性污染的重要措施

生物性污染

生物性污染

水体污染影响工业生产、增大设备腐蚀、影响产品质量,甚至使生产不能进行下去。水的污染,又影响人民生活,破坏生态,直接危害人的健康,损害很大。 水污染后,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、笨并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其它致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。含有大量氮、磷、钾的生活污水的排放,大量有机物在水中降解放出营养元素,促进水中藻类丛生,植物疯长,使水体通气不良,溶解氧下降,甚至出现无氧层。以致使水生植物大量死亡,水面发黑,水体发臭形成“死湖”、“死河”、“死海”,进而变成沼泽。这种现象称为水的富营养化。富营养化的水臭味大、颜色深、细菌多,这种水的水质差,不能直接利用,水中断鱼大量死亡。

生物性污染

生物性污染

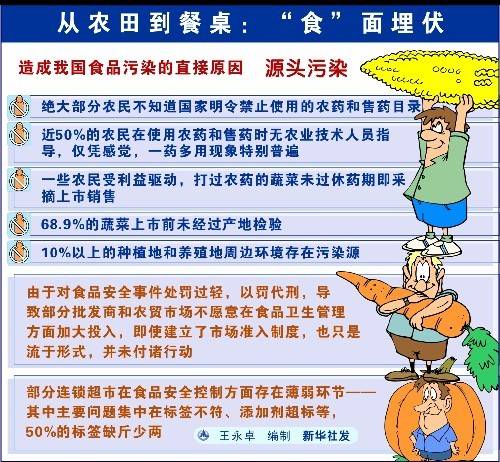

微生物污染主要有细菌与细菌毒素、霉菌与霉菌毒素。在食品中的细菌包括能引起食物中毒、人畜共患传染病以及其他以食品为传播媒介的致病菌,还有能引起食品腐败变质的非致病菌。寄生虫和虫卵往往是污染食品而使人致病的,如蛔虫、绦虫、中华枝睾吸虫以及旋毛虫等,主要是粪便或土壤污染了饮水或食品。昆虫污染主要包括粮食中的甲虫、螨类、蛾类以及动物性食品和某些发酵食品中的蝇蛆等。

微生物污染

微生物污染的菌源主要包括细菌及细菌毒素、霉菌及霉菌毒素等。这些微生物污染食品后,在适宜的条件下可大量生长繁殖,使食物的感官性质恶化、营养价值降低,甚至引起严重的腐败、霉烂和变质,产生各种危害人体健康的毒素,而引起各种疾病和食物中毒 。

黄曲霉毒素

黄曲霉毒素是黄曲霉菌产生的一种代谢产物。黄曲霉菌广泛存在于自然环境中,其中大约有30%~60%的菌株能产生黄曲霉毒素(以黄曲霉毒素B1为代表)。受污染的食物主要有粮食、花生、豆类、食用油、发酵食品等,其中以玉米、花生和花生油最易霉变而产生黄曲霉毒素。黄曲霉毒素耐高温,一般加热烹调破坏不了它的毒性。黄曲霉毒素为致癌物质,食用后可发生肝癌等疾病。我国食品中黄曲霉毒素的标准允许量如下表 :

防止黄曲霉毒素污染食品,应加强粮油食品的检查,检验合格,方可使用;要搞好食品储存中的防霉工作,经常检查储存的粮油,做到保持干燥、防止霉变;发现霉变食品,要及时进行除霉去毒处理。对花生油的去毒可采用白淘土吸附法、日光照射法等,可除去毒素。烹调时,待锅内的油加热冒烟后,加入少量食盐,可除去部分毒素。

寄生虫和虫卵污染

寄生虫和虫卵污染食物,污染源主要为病人、病畜及水生物。污染方式多为病人、病畜的粪便污染水源或土壤,从而使家畜、鱼类及蔬菜受到感染或污染。危害人类健康的寄生虫主要有蛔虫、绦虫、蛲虫、肺吸虫、肝吸虫、旋毛虫等。

昆虫污染

昆虫污染食物是通过昆虫卵污染的,在温度、湿度适宜时,各种害虫可迅速繁殖,如粮食中的甲虫类、蛾类、螨虫类;鱼、肉、酱、腌菜中的蝇蛆;腌鱼中的干酪蝇幼虫等。干果、枣、栗及含糖多的食品易受侵害。昆虫污染食物的特点是:食物被大量破坏,感官性质恶化,营养质量降低,甚至完全失去食用的价值。

为防止食物遭受生物性污染,必须认真贯彻《食品卫生法》 ,加强食品卫生管理,落实好食品生产、加工、运输、贮藏、销售过程中预防生物污染的各项措施。有关部门要认真做地好食品卫生检验监督工作,一旦发现被污染的食品(包括进口食品),需及时抽样送检。严重污染的食品不得销售、食用,应进行焚毁或掩埋,可食部分必须严格进行消毒。要加强对食品有关人员的卫生管理,认真执行《食品加工、销售、饮食企业卫生五四制》。从事生产经营饮食的商业人员,必须持有卫生防疫部门颁发的健康证,禁止传染病患者参与生产、经营食品的工作 。

紫茎泽兰的生物入侵

紫茎泽兰又名破坏草,是菊科泽兰属多年生杂草,原产美洲墨西哥至哥斯达黎加一带。株高1~2 m,寿命可达12~15年。叶片卵形、三角形或菱状卵形,果实黑褐色。紫茎泽兰被作为观赏植物先引种到欧洲,后又被引种到大洋洲和亚洲,现已广泛分布于世界上热带、亚热带的30多个国家和地区。紫茎泽兰具有有性和无性两种繁殖能力,种子能随风飞扬,生命力极强,能够在多种环境中生存,在与引入地本土植物的生存斗争中占有很大的优势,本土的草本植物根本无法与之匹敌,使它能够迅速占领裸露地面和原有的草山草坡,所到之处成为一片“绿色沙漠”。

食人鱼事件

“食人鱼”也叫“食人鲳”,是脂鲤目脂鲤科锯鲑脂鲤属鱼类的俗称,原产南美洲亚马逊河流域。食人鱼有很多种,如银盘食人鱼、银灰食人鱼、红食人鱼和斑点食人鱼等。国内市场畅销的品种为红腹食人鱼,体长一般25 cm左右,身体侧扁,卵圆形,浅绿色鱼体,墨绿色鱼背,有着锐利的牙齿。食人鱼颈部短,头骨特别是腭骨十分坚硬,上下腭的咬合力大得惊人,可以咬穿牛皮,甚至硬邦邦的木板,能把钢制的鱼钩一口咬断。一旦被咬的猎物溢出血腥,它们就会疯狂无比,用锋利的牙齿疯狂撕咬切割,直到猎物剩下一堆骨头。在食人鱼活动最频繁的巴西马把格洛索州,每年约有1 200头牛在河中被食人鱼吃掉;也有食人鱼攻击人类的报道。食人鱼在当地被列为最危险的水族生物之一,被称为“水中狼族”。

米草的生物入侵

米草属隶属于禾本科,起源于北美大西洋沿岸及墨西哥海湾,在全球蔓延最严重的是美国互花米草和英国大米草(美国互花米草和欧洲米草的多倍体杂交后代)。大米草株高20~40 cm,互花米草南方高秆生态型株高120~300 cm,它们均具有发达的地下茎和根系,不但可以依靠根状茎进行无性繁殖,也可通过种子进行有性繁殖。米草耐盐耐淹、耐淤埋、耐风浪,非常适宜在沿海滩涂生长。由于米草种群密度大,生产力高,常在沿海滩涂形成大面积的单种优势群落。因此,人们原来用它保滩护岸,促淤造陆。但随着米草的蔓延,已严重威胁着世界各地的海滨环境。1979年引进美国互花米草的高秆生态型,在我国北起辽宁锦西县,南到广东电白,共80多个县市的滩涂均有生长。米草的大量蔓延,会造成以下严重危害:影响水体循环,阻塞航道,影响船只进出港,而清除米草造成的航道淤积代价高昂;威胁本地生物多样性;破坏近海生物栖息环境,使许多鸟类丧失觅食环境和栖息场所;其腐烂体四处漂流,会造成其他生物窒息死亡;侵占滩涂养殖用地,造成水产养殖的巨大损失,影响浅海养殖的紫菜、海带等的产量和质量。在福建、广东等许多地区,米草已经发展成严重的生态灾难。 要预防、控制米草的传播和危害,应加强宣传,制止米草在其他地区的栽培和引种;采用物理、化学和生物方法进行控制;完善米草综合利用技术,变害为宝。

斑潜蝇入侵和危害

斑潜蝇指双翅目潜蝇科斑潜蝇属的蝇类昆虫,是蔬菜、花卉等植物上的一类重要害虫,多数种类被国际上列为检疫对象,如三叶草斑潜蝇、美洲斑潜蝇、南美斑潜蝇和番茄斑潜蝇。斑潜蝇体长1.5~4.0 mm,以幼虫潜入植物叶片中取食形成弯曲的潜道为特征。它主要靠卵和幼虫随枝条、切花、叶菜、瓜果等材料传播,蛹主要随植株、土壤和交通工具等远距离传播,因此,斑潜蝇的入侵主要是人为因素造成的 。

凤眼莲的入侵

凤眼莲是雨久花科凤眼莲属多年生漂浮性大型水生草本植物。叶片肾形或卵圆形,常呈波浪状,长度甚至能达到1 m,内部贮存很多空气,使整个植株漂浮在水面上。它主要进行根、茎的无性繁殖,也通过种子进行繁殖。种子生命力极强,能在水中存活5~20年,在温暖、浅水和高光照的条件下萌发。凤眼莲的适应性极强,适合温度为5~35 ℃,能够在贫营养、富营养及含有大量重金属和有机污染物的水体中生长,甚至在高酸性和碱性(pH4~12)的水中仍能成活。 凤眼莲产于巴西,1823年首次报道,1844年在美国一个博览会上被誉为“美化世界的淡紫色花冠”,从此被引种栽培。凤眼莲的营养价值高,是畜禽的优良饲料。20世纪40年代后,发现它可以有效去除污水中的营养元素,吸收和富集各种重金属和有机毒物,对污水有很强的净化作用,且净化效率优于其他水生植物,因此进一步被推广种植。中国危害最严重的是云南昆明市,流经该市的大观河几乎全部被凤眼莲覆盖,滇池约1 000 hm2的水面几乎全部生长着凤眼莲。昆明市为迎接世博会召开而治理凤眼莲耗资巨大,但是防治效果并不好。上海市水域2002年凤眼莲产量在2.0×106 t左右,1/4的内河水面被覆盖。另外武汉、宁波和太湖等地区也发生比较严重的危害事件。 造成凤眼莲入侵和危害的主要外部因素是人类的传播、水体的富营养化、缺乏天敌控制及持续的暖冬天气;内部因素是其很强的生长繁殖能力和较强的生态适应性和竞争力。

(1)生物防治的制剂产品稳定性不高,不耐长期贮藏,货架周期短;应用技术复杂,不容易被使用者掌握;由于自然界中植物、微生物和环境之间的关系极其复杂,其应用后防治效果能否稳定持久,大多不能预见。

(2)生物防治对生态和环境也有副作用。如引进的天敌昆虫可能对生态环境带来某些破坏性作用;活体微生物的应用可能对其他自然界微生物群、人畜体内的微生物群产生干扰,可能诱发人、畜免疫能力的突变或拮抗作用;生物防治的安全利用要求有一定的寄主范围。

(3)生物防治不能全部代替化学农药。由于抗药性、效果、成本等因素,在实际应用时,必须考虑包括化学农药、施肥管理、品种、生物防治等多因素在内的综合防治体系,发展病虫害的综合防治技术。

(4)建立生物防治的风险评价机制。对外来生物和生物防治的生态后果进行评价,制定生物防治安全应用的标准。

(5)根据国情,因地制宜地保护和开发利用我国的生物防治资源,充分发挥天敌对害虫的自然控制作用是一条经济有效的途径,可以降低生物防治的成本;加强宣传教育,提高国民对生物资源的认识和生物防治意识;不但要重视生物防治“治”的技术,更要重视对“防”的研究与应用 。

《生物多样性公约》

《生物多样性公约》

《中华人民共和国传染病防治法》 ,卫生部《消毒管理办法》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,卫生部和国家经委《医院污水排放标准》,国家环境保护总局《关于加大对医院医疗废水、医疗垃圾的监管力度的紧急通知71号》和《危险废弃物贮存污染控制标准》GB18597-2001以及《危险废物焚烧污染控制标准》GB1848-2001,国家环保总局、国家经贸委、科技部联合发布的《危险废物污染防止技术政策》等。

《中华人民共和国传染病防治法》

《中华人民共和国传染病防治法》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。