-

钩虫 编辑

钩虫是钩口科线虫的统称,发达的口囊是其形态学的特征。在寄生人体消化道的线虫中,钩虫的危害性最严重,由于钩虫的寄生,可使人体长期慢性失血,从而导致患者出现贫血及与贫血相关的症状。

钩虫呈世界性分布,尤其在热带及亚热带地区,人群感染较为普遍。据估计,全世界钩虫感染人数达9亿左右。在中国,钩虫病仍是严重危害人民健康的寄生虫病之一。

别名:钩口线虫

中文学名:钩虫

拉丁学名:hookworm

界:动物界

门:线虫动物门

纲:尾感器纲

亚纲:小杆亚纲

目:圆线虫目

科:钩口科

美洲钩虫

美洲钩虫

犬钩口线虫(Ancylostoma caninum Ercolani,1859)和巴西钩口线虫(Ancylostoma braziliense Gomezde Faria,1910)的感染期蚴,虽也可侵入人体,引起皮肤幼虫移行症(cutaneous larva migrans,CLM)。因幼虫移行蜿蜒弯曲,引起皮疹呈匐行线状,故称匐形疹(creeping eruption)。但幼虫不能发育为成虫。

钩虫是一种常见的肠道寄生虫,它只有1cm左右长,似绣花针大小,寄生于人的十二指肠及小肠里。每条钩虫一天就可产卵上万个,这些钩虫卵随粪便排出人体外,在适当的条件下就可孵出幼虫。

成虫

体长约1厘米左右,半透明,肉红色,死后呈灰白色。虫体前端较细,顶端有一发达的口囊,由坚韧的角质

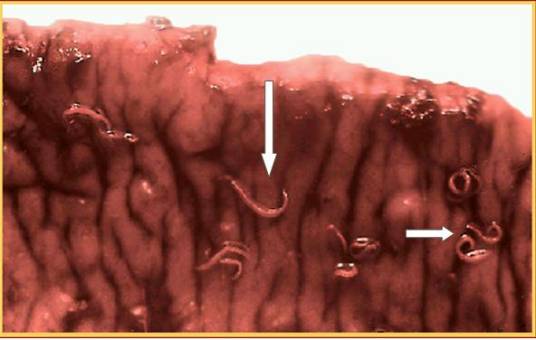

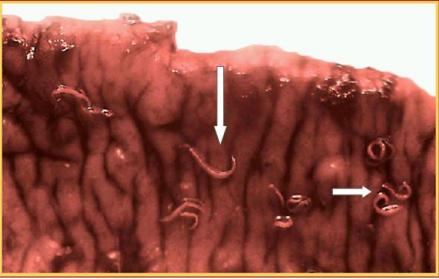

感染钩虫的狗肠

感染钩虫的狗肠

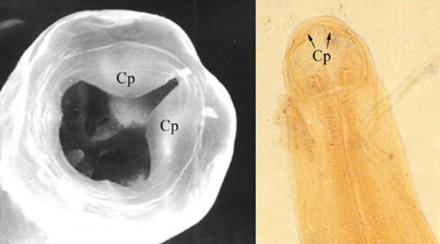

构成。因虫体前端向背面仰曲,口囊的上缘为腹面、下缘为背面。十二指肠钩虫的口囊呈扁卵圆形,其腹侧缘有钩齿2对,外齿一般较内齿略大,背侧中央有一半圆形深凹,两侧微呈突起。美洲钩虫口囊呈椭圆形。其腹侧缘有板齿1对,背侧缘则有1个呈圆锥状的尖齿。钩虫的咽管长度约为体长的1/6,其后端略膨大,咽管壁肌肉发达。肠管壁薄,由单层上皮细胞构成,内壁有微细绒毛,利于氧及营养物质的吸收和扩散。

美洲钩虫口囊

美洲钩虫口囊

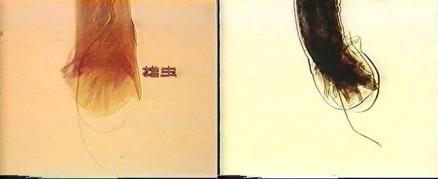

钩虫雄性生殖系统为单管型,雄虫末端膨大,即为角皮延伸形成的膜质交合伞。交合伞由2个侧叶和1

十二指肠钩虫与美洲钩虫的交合伞与交合刺

十二指肠钩虫与美洲钩虫的交合伞与交合刺

个背叶组成,其内有肌性指状辐肋,依其部位分别称为背辐肋、侧辐肋和腹辐肋。背辐肋的分支特点是鉴定虫种的重要依据之一。雄虫有一对交合刺。雌虫末端呈圆锥型,有的虫种具有尾刺,生殖系统为双管型,阴门位于虫体腹面中部或其前、后。

根据虫体外形、口囊特点,雄虫交合伞外形及其背辐肋分支、交合刺形状,雌虫尾刺的有无及阴门的位置等,十二指肠钩虫与美洲钩虫的形态。

幼虫

幼虫

幼虫

由于两种钩虫的分布、致病力及对驱虫药物的敏感程度均有差异。因此,鉴别钩蚴在流行病学、生态学及防治方面都有实际意义。两种钩虫丝状蚴的鉴别要点见下表。

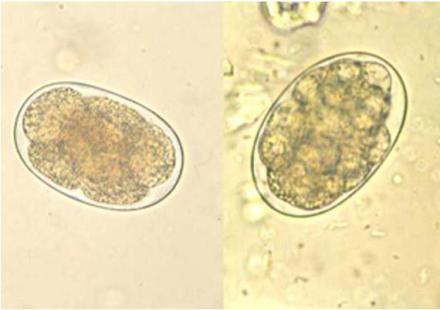

虫卵

虫卵

虫卵

虫卵随粪便排出体外,在温度25℃~30。C、湿度30%~50%、氧气充足、不受阳光直射的环境中,24~48小时第一期杆状蚴孵出,以土壤中微生物及有机物为食,48小时可发育为第二期杆状蚴。再经过5~6天,脱皮成为丝状蚴。丝状蚴有感染宿主的能力,也称为感染期蚴。

感染期蚴多生活在土壤表层6cml;訇,必须有水形成水膜包围感染期蚴的身体,否则幼虫会死亡。当感染期蚴虫与人体皮肤接触时,体表的温度能使其活动能力增强,通过毛囊、汗腺口或破损处皮肤钻入人体。钻入皮肤的幼虫在皮下移行进入血管或淋巴管,进而被带入右心,经过肺动脉进入肺血管,大部分幼虫可以继续穿过微血管到达肺泡。沿支气管、气管,再随宿主的吞咽动作经食管、胃到达小肠,一部分幼虫也可随痰被吐出。幼虫到达小肠后,迅速成长,感染3~4天后开始第三次蜕皮,成为第四期幼虫,1 0天后进行第四次蜕皮,逐渐发育为成虫。自幼虫钻入至成虫交配产卵,一般需要5~7周时间。

两种钩虫的致病作用相似。十二指肠钩蚴引起皮炎者较多,成虫导致的贫血亦较严重,同时还是引起婴儿钩虫病的主要虫种,因此,十二指肠钩虫较美洲钩虫对人体的危害更大。人体感染钩虫后是否出现临床症状,除与钩蚴侵入皮肤的数量及成虫在小肠寄生的数量有关外,也与人体的健康状况、营养条件及免疫力有密切关系。有的虽在粪便中检获虫卵,但无任何临床症象者,称为钩虫感染(hookworm infection)。有的尽管寄生虫数不多,却表现出不同程度的临床症状和体征者,称为钩虫病(hookworm disease)。

幼虫致病作用

钩蚴性皮炎

钩蚴性皮炎

⑵呼吸道症状:钩蚴移行至肺,穿破微血管进入肺泡时,可引起局部出血及炎性病变。患者可出现咳嗽、痰中带血,并常伴有畏寒、发热等全身症状。重者可表现持续性干咳和哮喘。若一次性大量感染钩蚴,则有引起暴发性钩虫性哮喘的可能。

成虫致病作用

1.消化道病变及症状

成虫以钩齿或板齿咬附于小肠黏膜,致点状出血及小溃疡,有时可出现大块出血性淤斑,病变可累及黏膜下层。初期主要表现为上腹部不适及隐痛,继而可出现恶心、呕吐、腹泻和便秘等症状,食欲多明显增加,但体重逐渐减轻,体力降低。严重感染时可出现急性消化道出血,有时被误诊为消化道溃疡,急性和慢性肠炎等。钩虫引起的消化道出血以柏油样便,血便为主。

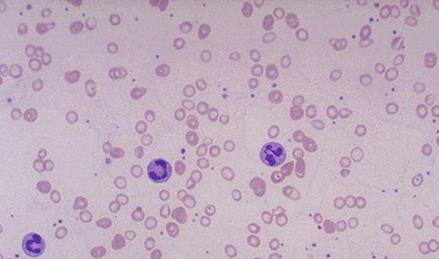

2.贫血

贫血

贫血

钩虫吸血时,咬附部位伤口血液渗出,渗血量与虫体吸血量大致相等。钩虫吸血时经常更换咬附部位,造成新的损伤,而原伤口仍继续有少量渗血。用放射性同位素5lcr或59Fe标i己法测算,每条十二指肠钩虫造成的失血量为0.14~0.26ml/d(平均约为0.15ml/d),每条美洲钩虫所致失血量为0.013~0.10ml/d(平均约为0.03ml/d)。宿主长期慢性失血,体内铁和蛋白质不断丢失;缺铁可使血红蛋白合成发生障碍,合成速度比红细胞新生速度慢,所以红细胞体积变小,颜色变淡,呈现缺铁性低色素小细胞性贫血。

患者主要表现为皮肤蜡黄、黏膜苍白、头昏、乏力、反应迟钝,严重者有心慌、气短、面部及下肢浮肿等贫血性心脏病的表现。儿童患者可表现为生长迟缓、智力减退;严重感染的妇女可停经、流产、早产。

3.异嗜

症某些钩虫病患者喜食生米、生豆、瓦块、泥土、破布、煤渣、纸片等,称为异嗜症。其原因不明,可能与体内铁损耗有关。多数患者服用铁剂后,症状可自失。

4.婴幼儿钩虫病

多由十二指肠钩虫引起。患儿表现为急性便血性腹泻,大便呈黑色或柏油样,面色苍白,消化功能紊乱,发热,精神萎靡,肺偶可闻及哕音,心尖区有明显收缩期杂音,肝脾大。

粪便检查以检出钩虫卵或孵化出钩蚴是确诊的依据,常用的方法有直接涂片法:简便易行,但轻度感染者容易漏诊,反复检查可提高阳性率;饱和盐水浮聚法:钩虫卵比重约为1.06,在饱和盐水(比重为1.20)中,容易漂 。检出率明显高于直接涂片法,在大规模普查时,可用15%、20%的盐水,其检查效果与饱和盐水相同;钩蚴培养法:检出率与盐水浮聚法相似,此法可鉴定虫种,但需培养5~6天才能得出结果。此外,饱和盐水浮聚法、钩蚴培养法,亦可进行定量检查。

免疫诊断方法应用于钩虫产卵前,并结合病史进行早期诊断。方法有皮内试验、间接荧光抗体试验等,但均因特异性低而少于应用。

在流行区出现咳嗽、哮喘等,宜作痰及血液检查,如痰中有钩蚴及表现小细胞低色素性贫血可确诊为钩虫病。

钩虫病患者和带虫者是钩虫病的传染源。钩虫病的流行与自然环境、种植作物、生产方式及生活条件等诸因素有密切关系。钩虫卵及钩蚴在外界的发育需要适宜的温度、湿度及土壤条件,因而感染季节各地也有所不同。在广东省,气候温暖、雨量充足,故感染季节较长,几乎全年均有感染机会。四川省则以每年4~9月为感染季节,5~7月为流行高峰。而山东省每年8月为高峰,至9月感染率下降。一般在雨后初晴、或久晴初雨之后种植红薯、玉米、桑、烟、棉、甘蔗和咖啡等旱地作物时,如果施用未经处理的人粪做底肥,种植时手、足又有较多的机会直接接触土壤中的钩蚴,则极易受到感染。钩虫卵在深水中不易发育,因而,钩虫病的流行与水田耕作关系不大。但如采用旱地温床育秧,或移栽后放水晒秧等,则稻田也有可能成为感染钩虫的场所。在矿井下的特殊环境,由于温度高、湿度大,空气流通不畅、阳光不能射入以及卫生条件差等原因,亦有利于钩虫的传播。据四川省调查不同类型的矿井,煤矿工人的平均感染率仍高达52.0%。

在钩虫病流行区,人群的感染率在10岁以前多不高,10~30岁间,随着年龄的增长而升高,且保持在稳定水平。此后随着年龄的增长而又有降低的趋向。此现象证明人体感染钩虫后是可以产生一定的获得性免疫力的。用血清学方法测得钩虫病患者体内IgE、IgG及α2球蛋白水平较健康无感染者也明显增高。

钩虫病是世界上分布极为广泛的寄生虫病之一,在欧洲、美洲、非洲、亚洲均有流行。十二指肠钩虫属于温带型,美洲钩虫属于亚热带及热带型。由于地理位置的原因,一般在流行区常以一种钩虫流行为主,但亦常有混合感染的现象。中国地处温带及亚热带地区,在淮河及黄河一线以南,平均海拔高度800m以下的丘陵地和平坝地仍是钩虫的主要流行区。其中尤以四川、广东、广西、贵州、福建、江苏、江西、浙江、湖南、安徽、云南、海南及台湾等省区较为严重。人群感染率仍较高,个别地区可高达50%以上,一般认为南方高于北方,农村高于城市,北方以十二指肠钩虫为主,南方则以美洲钩虫为主,但混合感染极为普遍。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。