-

三桓 编辑

三桓,即指鲁国卿大夫孟孙氏、叔孙氏和季孙氏。鲁国的三桓起于鲁庄公时代(前693年─前662年)。鲁庄公父亲鲁桓公有四子,嫡长子鲁庄公继承鲁国国君;庶长子庆父(谥共,又称共仲,其后代称仲孙氏。庶子之长又称“孟”,故又称孟氏、孟孙氏)、庶次子叔牙(谥僖,其后代称叔孙氏)、嫡次子季友(谥成,其后代称季氏)皆按封建制度被鲁庄公封官为卿,后代皆形成了大家族,由于三家皆出自鲁桓公之后,所以被人们称为“三桓”。

鲁桓公有子庆父、同、牙、友,庆父是庶长子,是为孟,嫡长子同即庄公,牙是为叔,友是为季。公子庆父、公子叔牙、公子季友,其后代分别被称作孟氏、叔孙氏、季氏。因出自桓公,合称“三桓”。鲁国公室自宣公起,日益衰弱,而国政被操纵在以季氏为首的三桓手中。孔子曾经试图改变卿大于公的局面,但是在三桓强大的实力面前,无法成功,最终被赶出鲁国。鲁国末年,三桓强盛而公室微弱如同小侯。“三桓胜,鲁如小侯,卑于三桓之家。”

桓公横死

桓公三年,迎娶齐侯之女。桓公六年,生太子同。桓公十八年春,与夫人姜氏到齐国。而姜氏与齐襄公私通。桓公知道后,谴责姜氏。姜氏告诉齐襄公。“夏四月”,齐襄公宴请桓公,派公子彭生送桓公,彭生乘着桓公醉酒,用力抱桓公上车,以此杀死桓公。

桓公除了太子同,另有公子庆父、公子牙、公子友(即庆父、叔牙、季友)。

庆父作难

鲁国国君:桓公-庄公-公般-闵公-僖公

桓公死后,太子同为庄公。庄公夫人哀姜无子,而哀姜娣叔姜,生子开。

庄公晚年,筑高台,看到大夫党氏的女儿孟任,很是欢喜,就跟着她走。最后,庄公许诺说立孟任为夫人,如果她给自己生了儿子,就立为太子。孟任生般(史记作“斑”)。庄公想立般为太子。

庄公三十二年,庄公病笃,想到立太子的事情,于是询问自己的兄弟叔牙、季友。叔牙说庆父有才能,隐隐有“父死子继,兄死弟及”的意思。季友则说就算死也要立公子般。于是,庄公让季友派人赐鸩酒给叔牙。叔牙饮鸩而死,立其后为叔孙氏。

庄公立般为太子,而季友辅佐。庄公薨,季友立太子般为君。 庆父与哀姜私通,想立哀姜陪嫁的叔姜的儿子开。当时庄公还没下葬,太子般尚未正式即位,住在母家党氏。庆父派荦杀般,季友当时没有讨伐庆父的实力,只好出逃到陈国。

庆父立公子开,是为闵公(史记作“湣公”)。庆父立闵公之后,跟哀姜私通得更加厉害,但是始终觉得有妨碍,就想把闵公给杀了而自己当国君。齐国仲孙湫就预言“不去庆父,鲁难未已”(后来的孔子说庆父不死,鲁难未已)。闵公二年,庆父派大夫卜齮袭杀闵公于武闱。季友听闻,自陈至邾,接庄公妾成风之子申,请鲁人以其为国君。庆父忧惧,出逃到莒。于是,季友护送公子申入鲁,并重金贿赂莒人,抓庆父回国。庆父请求让他出逃,季友不肯。于是庆父自杀。

庆父,因为其弟庄公为国君,为表示君大于臣,所以自谓仲,及死,谥共,春秋书曰“共仲”。立其后为仲氏。而后人因为他实际上是庄公的庶兄,按次序应称“孟”,是以仲氏被称作孟氏。按照历代注疏,说著作《春秋》时以庆父自称仲而不得不写“仲氏”;实则时人皆称仲氏为孟氏,因此写作“孟氏”。

公子申立,是为僖公(史记作“厘公”)。僖公,季友帅师败“莒师于郦,获莒拏”,“公赐季友汶阳之田及费”,季友为鲁国相。僖公十六年,季友卒,谥成,史称“成季”,其后立为季氏。

季氏文子

鲁国国君:宣公-成公-襄公

三桓以季氏最强盛。季氏起于桓公子季友。关于季友,有个传说,说他的母亲怀孕的时候,他的父亲鲁桓公曾经让人卜,卜得“男也。其名曰友,在公之右,间于两社,为公室辅,季氏亡,则鲁不昌”,再让人筮,得乾卦,解作“同复于父,敬如君所”。而他出生,有文在其手曰“友”,因此给他取名友。季友卒,谥成,史称成季。

季孙行父,成季之孙,谥文,史称“季文子”。始见于《春秋·文公六年》:“夏,季孙行父如陈。”

季文子为人谨小慎微,凡事三思而行,正因为这样,当文宣之时,东门氏权倾一时,孟氏、叔叔氏都与之争权,而季文子依附。到了鲁公失政而民不知君、只知季氏的时候,他奋起而怒,赶走公孙归父,执掌鲁国政权。但是季文子并没有像公孙归父那样得意忘形,反而更加俭朴,行事益发谨慎。成公四年,成公到晋国去,晋侯不敬,鲁公很生气(尽管我国弱小,但是我也不是好欺负的),就想跟楚国和好以对付晋国。季文子劝止了成公的糊涂想法。成公七年,吴伐郯而大胜,季文子忧惧,认为蛮夷之地伐中原之国而得胜,鲁国灭亡也在不远。

成公二年,晋国权臣郤克会同鲁、卫、曹等诸侯伐齐,季文子帅臧孙许、叔孙侨如、公孙婴齐,听盟主晋国号令,发兵攻齐。是为鞍之战,晋国大败齐国。 成公八年,晋国赵穿来,让鲁国向齐国归还当年夺回的汶阳之田,季文子私底下劝说:既然霸主开口,鲁国没别的,还就还,但是当初晋为盟主,率我们夺下城池;再说,汶阳之田本就是我鲁国被齐国夺走的,夺回来合乎情理。如今晋国这样做,大失人心啊。果不其然,成公九年,“为归汶阳之田故,诸侯贰于晋”。

季文子执政时期,鲁国以晋国为尊,得其援。成公十六年,叔孙侨如与成公母穆姜私通,想除掉掌权的季文子、孟献子,于是向晋国请求发兵。晋以文子贤,不从。叔孙侨如奔齐。

成公薨,子襄公午立。襄公五年,季文子卒,子宿立,是为季武子。

武平之世

鲁国国君:襄公-昭公

襄公十一年(公元前562年),季武子增设三军。季武子、叔孙穆叔、孟献子分三军,一卿主一军之征赋,由是三桓强于公室。当年,周武王封周公旦于鲁,按周礼“天子六军,诸侯大国三军”,鲁有三军。自文公以来,鲁国弱而从霸主之令,若军多则贡多,遂自减中军,只剩上下二军,属于公室,“有事,三卿更帅以征伐”不得专其民。季武子欲专其民,遂增设中军,三桓分三军之民(此处采的是《春秋左传正义》 的郑玄、杜预、孔颖达等人的推测,有撰文 证明诸位大师推断错误,鲁国原有1500乘,简称千乘,其中马车375乘,到季武子罢中军时,才实减为1000乘,其中马车250乘)。

襄公十二年,三桓“十二分其国民,三家得七,公得五,国民不尽属公,公室已是卑矣”。

襄公三十一年,襄公薨,立襄公妾胡女敬归之子子野,公子野未及立,哀伤过度而死。季武子立敬归娣齐归之子公子裯,是为昭公。叔孙穆叔反对,认为应该嫡长死则立幼,倘若立庶则立贤,而公子裯年十九而如童子,临丧而无戚容,不堪为君。但是在季武子的坚持下,仍旧立裯为鲁君。

昭公五年(前537年),季武子罢中军。四分公室,季孙称左师,孟氏称右师,叔孙氏则自以叔孙为军名,“三家自取其税,减已税以贡于公,国民不复属于公,公室弥益卑矣”。

昭公二十五年,郈昭伯、公若劝昭公伐季氏,而臧孙、子家懿伯认为不可。昭公不信。季平子三请罪而昭公不许。结果,叔孙氏、孟氏助季氏对抗公室,昭公奔齐。昭公二十六年,齐国伐鲁,取郓,以鲁昭公居郓。齐国气焰日益嚣张,派人赐鲁昭公,以主君自称,把鲁君当成大夫来看待。昭公怒而想回国都,季平子贿赂晋国六卿,劝止晋侯,于是晋侯让昭公住在干侯。昭公三十二年昭公薨,立其弟宋,是为定公。

自昭公二十五年至三十二年,昭公出奔期间,季平子摄行君位。

阳虎作乱

鲁国国君:定公

定公五年,季氏家主平子、叔孙氏家主成子先后去世。季氏家臣阳虎(又被称为阳货)有僭越之心,声称要平子摄行君位时佩戴的玙璠,而仲梁怀敛葬平子,将之收起不给阳虎。阳虎恨,找费城宰子泄(即公山不狃)商量除掉仲梁怀;随后,季桓子送葬,经费城,子泄劳师而桓子敬,仲梁怀却不敬。子泄怒,于是同意阳虎之前的计划,发兵囚禁桓子,而逐仲梁怀,杀公何藐,将公父文伯歜、秦遄都赶到齐国。然后与桓子达成盟约才把桓子放出来。

阳虎经此一役,以为有实力取代季氏而掌握鲁国权势,于是连同季氏不得志的季寤(季桓子之弟)、公锄极(公弥曾孙、桓子族子)、公山不狃(费宰子泄),叔孙氏不得志的叔孙辄(叔孙氏庶子),鲁国不得志的叔仲志(叔孙带之孙)五人,谋去三桓。

定公八年,阳虎发难,而三桓有备。结果阳虎灭不了三桓,而逃到讙、阳关一带继续叛乱。定公九年,伐阳关以诛阳虎,而阳虎请齐国伐鲁。鲍文子劝谏齐侯,以鲁国有晋国这个强有力的后援,不能轻举妄动。于是齐人抓阳虎,得到阳虎占据的鲁国郓、讙、龟阴田(皆在汶水之阳)。阳虎故意请求把自己流放到东面,结果齐人把阳虎流放到西面,阳虎趁机逃到晋国,为赵氏臣子。

孔子行政

鲁国国君:定公-哀公

定公十年,齐鲁会盟,孔子相。齐国欲以莱夷人劫鲁君,而孔子退敌,言语间令齐景公返还汶阳之田。定公重用孔子,举为司寇,摄行相事。孔子与定公谋弱三桓,而欲隳三桓之城。

彼时,昭公十三年南蒯以费叛,连年伐而不克;十年侯犯以郈叛,一年再围而不克,良由其城险固,家臣数以背叛。仲由为季氏宰,进计季孙,防其后患,令堕三都,以是故毁坏其城。

而孔子欲隳三桓之城(费、郈、成),季桓子听仲由劝谏而令隳费、郈(费是季氏城邑,郈是叔孙氏城邑),而孟氏不愿毁成。定公伐成,不克而止。通过这次的努力,孔子认识到三桓的强势,又见季桓子与定公观齐女乐,颇有慨叹之意。而三桓遂逐孔子。

定公十五年,定公薨,子哀公蒋立。哀公十一年,孔子返回鲁国。哀公十六年,仲尼孔丘子卒;公诔之曰:“旻天不吊,不慭遗一老。俾屏余一人以在位,茕茕余在疚。呜呼哀哉!尼父,无自律。”哀公二十七年春,季康子卒,哀公谋求伐三桓,哀公因其私人恩怨,遂不同意。哀公担心三桓作乱,想联合诸侯(尤其是越国)来伐灭三桓。三桓反过来伐鲁哀公。哀公最后卒于有山氏。

季桓子卒,立子肥,是为康子肥。

三桓余烬

鲁国国君:哀公蒋-悼公宁-元公嘉-穆公显-共公奋-康公屯-景公 -平公叔-文公贾-顷公雠

哀公二十七年春,哀公出奔,卒于有山氏。而三桓立公子宁,是为悼公。悼公时期,三桓胜,鲁如小侯,卑于三桓之家。

悼公三十七年,悼公薨,立公子嘉,为元公。

元公二十一年,元公薨,立公子显,为穆公。

鲁穆公元年(公元前415年),鲁国实行改革,任命博士公仪休为鲁相,遂渐从三桓手中收回政权,国政开始奉法循理,摆脱了三桓专政的问题,重新确立了鲁公室。季氏据其封邑费、卞、东野成为独立小国(费国),而孟氏的封邑郕、叔孙氏的封邑郈,都已被齐国攻陷。三桓就此退出了鲁国的权力中心。

季氏

谥号 | 姓名 | 在位起讫 | 备注 |

|---|---|---|---|

季成子 | 季友 | 前659年—前644年 | 鲁桓公之子 |

季文子 | 季孙行父 | 前644年—前568年 | 季成子之孙、父齐仲无佚 |

季武子 | 季孙宿 | 前568年—前535年 | 季文子之子 |

季平子 | 季孙意如 | 前535年—前505年 | 季武子之孙、父悼子季孙纥 |

季桓子 | 季孙斯 | 前505年—前492年 | 季平子之子 |

季康子 | 季孙肥 | 前492年—前468年 | 季桓子之子 |

季昭子 | 季孙强 | 前468年—前426年 | 季康子曾孙 |

费惠公 | - | 不详 | 独立为费国 |

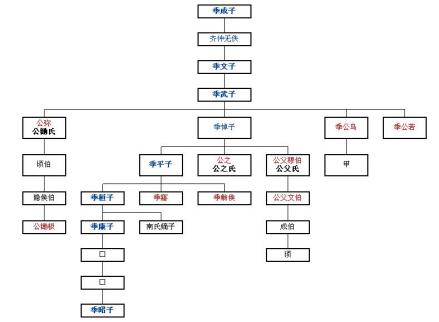

季孙氏世系

季孙氏世系

文子、武子、平子相继执政,鲁国政出季氏,而历经宣、成、襄、昭四公。

孟氏

谥号 | 姓名 | 生平 | 备注 |

|---|---|---|---|

共仲 | 仲庆父 | ?——前660年 | 鲁桓公之子 |

孟穆伯 | ?——前613年 | 共仲之子 | |

孟文伯 | 孟孙谷 | 生卒年不详 | 孟穆伯之子 |

孟惠叔 | 孟孙难 | 生卒年不详 | 孟穆伯之子、文伯之弟 |

孟献子 | 孟孙蔑 | ?——前554年 | 孟文伯之子、惠叔之侄 |

孟庄子 | 孟孙速 | ?——前550年 | 孟献子之子 |

孟孝伯 | 孟孙羯 | ?——前542年 | 孟庄子之子 |

孟僖子 | 孟孙玃 | ?——前518年 | 孟孝伯之子 |

孟懿子 | 孟孙何忌 | ?——前481年 | 孟僖子之子 |

孟武伯 | 孟孙彘 | 生卒年不详 | 孟懿子之子 |

孟敬子 | 孟孙捷 | 生卒年不详 | 孟武伯之子 |

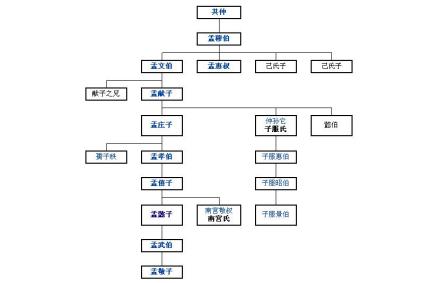

孟孙氏世系

孟孙氏世系

襄公三十一年,孟孝伯卒。子玃立,是为孟僖子。昭公二十四年,僖子卒,子何忌立,是为孟懿子。

叔孙氏

谥号 | 姓名 | 生平 | 备注 |

|---|---|---|---|

僖叔 | 叔牙 | ?——前662年 | 鲁桓公之子 |

叔孙戴伯 | 公孙兹 | ?——前644年 | 僖叔之子 |

叔孙庄叔 | 叔孙得臣 | ?——前604年 | 叔孙戴伯之子 |

叔孙宣伯 | 叔孙侨如 | 生卒年不详 | 叔孙庄叔之子 |

叔孙穆子 | 叔孙豹 | ?——前538年 | 叔孙庄叔之子、宣伯之弟 |

叔孙昭子 | 叔孙婼 | ?——前517年 | 叔孙穆子之子 |

叔孙成子 | 叔孙不敢 | ?——前505年 | 叔孙昭子之子 |

叔孙武叔 | 叔孙州仇 | 生卒年不详 | 叔孙成子之子 |

叔孙文子 | 叔孙舒 | 生卒年不详 | 叔孙武叔之子 |

叔孙氏世系

叔孙氏世系

穆叔、昭子两父子,德行高尚,外则为鲁公奔走于诸侯之间,巧妙利用外交辞令来为鲁国分忧;内则坚决抵制季氏的专权、扩张。

作为鲁国强势卿家的三桓,自僖公起,逐步掌握鲁国政权,甚至于日后凌驾于公室之上,成为类似于晋室三家的大族,他们的功过大可品评。

对内

以季氏为首的三桓锐意改革。

在经济上推行初税亩、使用田赋,促进井田制的瓦解,加速了鲁国向封建社会的转变,在一定程度上有助于鲁国的经济发展;

在军事上,分三军,后来又废中军,分国为四,壮大了三桓的实力,更便利了战争时迅速出兵,相对而言是较为可以的军事改革。

对外

三桓清楚地认识到鲁国弱小的国力,为鲁国周旋于晋、齐、楚、吴等强国之间,委曲求全,斡旋外交,颇可称赞。

然则,三桓如此劳心劳力,换来的却是鲁国从西周时期的宗邦强藩,变成春秋战国时候日渐衰弱的蕞尔小国,不能不说“成也萧何,败也萧何”。正是因为三桓的争权夺利,尤其是三桓与公室之间几乎没有停止的争斗,导致鲁国在内耗中日渐衰微,最终归于败亡。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。