-

甲型H1N1流感 编辑

甲型H1N1流感,简称H1N1,是由甲型H1N1流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。该疾病的感染机会在免疫力低下、季节交替等环境下会有所增加。受感染的人群普遍易感,尤其是儿童、老年人以及患有慢性病或处于孕期的妇女群体,他们感染后重症发生率较高。甲型H1N1流感病毒感染后的病死率在万分之二到千分之九之间,因地区环境及医疗条件影响,死亡率存在差异。

甲型H1N1流感的潜伏期为1~7天,多为1~3天。发病早期呈现普通流感症状,部分病例会出现消化道症状,主要体征为发热。如果出现突然高热、继发严重并发症,甚至可能导致死亡。该疾病一般在发病前1天至发病后的5~7天具有传染性,对于老年人或免疫功能差的人,具有传染性的时间更长。病毒通过飞沫经呼吸道传播,主要通过感染者咳嗽和打喷嚏的方式在人群中传播。

对于甲型H1N1流感病毒的治疗,目前主要以对症支持治疗为主,包括充足休息、大量饮水、补充营养等,密切观察病情变化并及时进行相应治疗。在发病48小时内是最佳治疗时间。在确认感染病毒后的1~4天内,可使用神经氨酸酶抑制剂如奥司他韦进行抗病毒治疗。中医治疗亦有一定效果,用药按照病人的不同症状展开。

甲型H1N1流感在全球范围内广泛流行,大部分人在感染后预后良好,但部分重症患者可能出现死亡等严重后果。比如无其他并发症的患者,可在1~2周后康复。而感染后易并发支气管炎、肺炎等,也可能引起哮喘、心力衰竭等慢性病加重,出现并发症的情况通常预后不佳。

中医病名:甲型H1N1流感

别名:新型甲型H1N1流感

就诊科室:呼吸科、感染科、急诊科

多发群体:各年龄段人群普遍易感,儿童和老年人、慢性病患者人群或孕妇感染后重症发生率高于普通人群

常见发病部位:血液系统、呼吸道、消化道、眼

常见病因:由甲型H1N1流感病毒感染引起,免疫力低下、季节交替等会增加感染机会

常见症状:持续高热、肌肉酸痛、头痛、咽痛、咳嗽

传染性:是

传播途径:病毒通过飞沫经呼吸道传播,主要通过感染者咳嗽和打喷嚏的方式传播,也可通过直接接触患者的呼吸道分泌物、体液和被病毒感染的物品后,通过口腔黏膜、鼻腔黏膜、眼结膜和破损的皮肤直接或间接接触传播

是否遗传:否

相关药物:对症服用退热、止咳等药物,重症高危人群和病情较重时可以使用神经氨酸酶抑制剂进行抗病毒治疗,如奥司他韦(oseltamivir)

该病是由甲型H1N1流感病毒感染引起的,其中免疫力低下、季节交替等会增加感染机会。

发病原因

甲型H1N1流感病毒引起上呼吸道感染,炎症因子参与发病,血液系统、呼吸道、消化道、眼等部位的炎症反应导致相应的症状。

诱发因素

年老体弱,抵抗力差;

冬春季节中,冷热天气变化以及天气干燥等因素,冬春季也相应为该病的好发季节;

普通感冒不会诱发甲型H1N1流感,但是会使其抵抗力下降,增加感染的机会。

甲型H1N1流感病毒感染的潜伏期时长1~7天,多为1~3天。发病早期类似普通流感,部分病例可出现消化道症状,体征主要为发热。部分患者病情可发展迅速,突然高热,继发严重并发症,甚至导致死亡。

前驱症状

少数病例最初类似普通感冒,表现为鼻塞、流涕、咽痛。大多感染者的首发症状仅是发热,起病很急,几个小时就可以达到38℃,同时伴有咽痛、流鼻涕、咳嗽,头痛、全身乏力。

典型症状

感染病毒后的第1~4天,此时病毒在体内引起的炎症反应最为“嚣张”,表现为持续高热、肌肉酸痛、头痛、咽痛、咳嗽等。一般持续3~5天,随后症状逐渐缓解。

严重并发症状

在病情严重的这类患者中可并发多器官功能损伤。

呼吸衰竭

肺的通气和/或换气功能受阻,不能维持足够的气体交换,也就是俗称的“缺氧”,影响全身各系统脏器的正常功能。

感染中毒性休克

可出现意识或精神障碍,呼吸异常,皮肤苍白或紫绀,脉搏细速,尿量减少。

多脏器功能不全

继发两个或多个重要脏器的功能障碍,此时的死亡率较高。

如果出现类似流感的症状,有过流感病毒的接触史者,应该及时就医,通过病史、呼吸道分泌物、鼻拭子、血清检查可以确诊。

就医指症

出现类似普通流感的症状;

在发病前一周内密切接触传染期的甲型H1N1流感患者;

在未采取有效防护的情况下,诊治、照看传染期甲型H1N1流感患者,或者与该患者共同生活,并出现流感样症状;

接触患者的呼吸道分泌物、体液等;

发病前一周内曾到过甲型H1N1流感流行的地区,并出现流感样症状。

诊断流程

一般通过临床表现或病史追溯发现可疑病例,然后通过专业实验室中的病原学检查结果进行确诊。

临床诊断依据

根据以下临床表现或病史追溯发现可疑病例。

曾到过疫区,或与流感患者有密切接触史;

有类似流感的症状,如发烧、咳嗽、流涕、头疼、咽疼、身体酸疼等;

病原学检查检测标本中甲型H1N1流感病毒核酸阳性;

血常规检查提示白细胞总数一般不高或降低,重症患者多有白细胞总数及淋巴细胞减少,并有血小板降低;

胸部影像学检查可见肺部有片状影像。

确诊诊断标准

出现流感样症状,同时有以下一种或几种实验室检测结果可作为诊断标准:

甲型H1N1流感病毒核酸检测阳性(可采用RT-PCR和RT-PCR方法);

分离到甲型H1N1流感病毒;

双份血清甲型H1N1流感病毒的特异性抗体水平呈4倍或4倍以上升高。

就诊科室

呼吸科、感染科或急诊科。

相关检查

对于一般病例的常规检查包括血常规检查、血生化检查、病原学相关检查、胸部影像学检查等。

血常规检查

主要用于检查白细胞水平以及血小板是否减少。

血生化检查

主要检查血钾的水平是否减少,肌酸激酶、天门冬氨酸氨基转移酶等是否升高。

病原学相关检查

血清学检测:检测甲型H1N1流感病毒特异性抗体是否升高;

病毒核酸检测:从患者的呼吸道标本(如咽拭子、鼻拭子、鼻咽或气管吸出物、痰)中检测甲型H1N1流感病毒核酸,感染者结果可呈阳性;

病毒分离检测:从呼吸道标本(如鼻咽分泌物、咽部含漱液和呼吸道上皮细胞组织)中可分离出甲型H1N1流感病毒。

胸部影像学检查

重症患者的胸片或胸部CT提示单侧或双侧肺炎征象,合并肺炎时肺内可见片状阴影,少数患者伴有胸腔积液等。

鉴别诊断

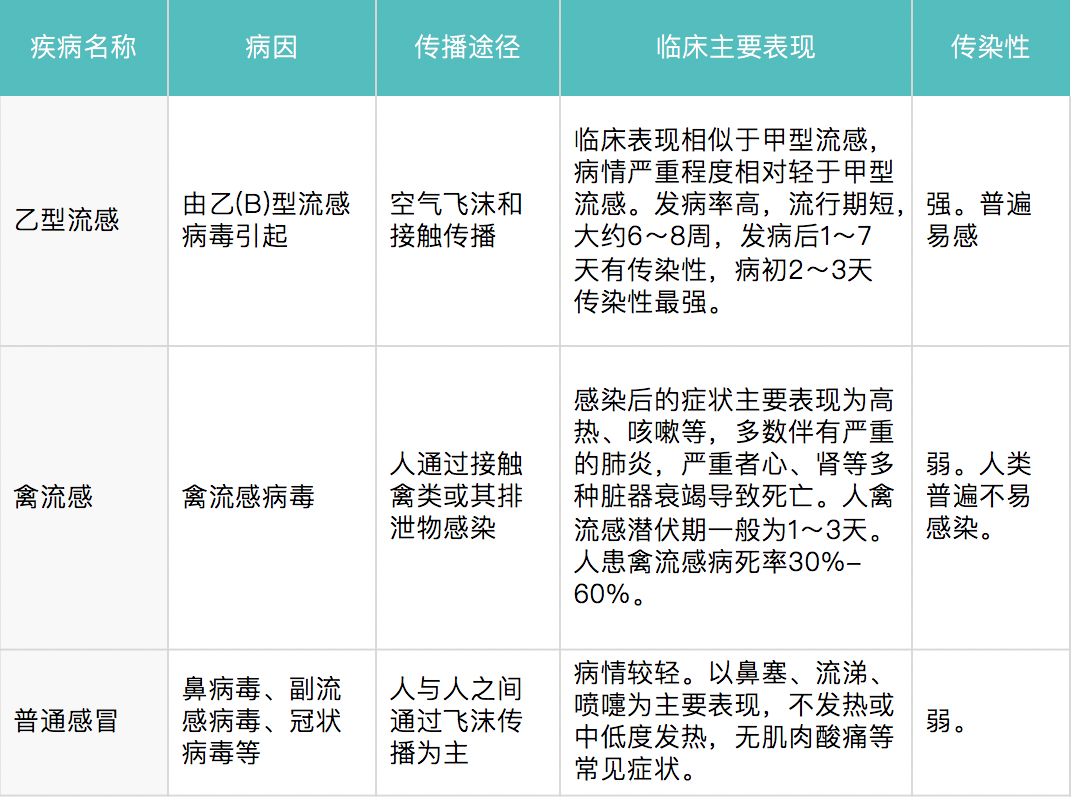

甲型H1N1流感需要和以下疾病区别:

鉴别诊断

鉴别诊断

对于感染甲型H1N1流感病毒的患者,目前主要是对症支持治疗。注意休息、多饮水、注意营养,密切观察病情变化,发病初48小时是最佳治疗时间,对高热、临床症状明显者,警惕重症发展,给予相应治疗措施。

急性期治疗

严密监测生命体征,保持生命体征平稳。如出现气促、憋气、低氧血症或呼吸衰竭,应及时给予相应的治疗措施,包括氧疗或机械通气等;合并休克时给予相应抗休克治疗;出现其他脏器功能损害时,给予相应支持治疗;出现继发感染时,给予相应抗感染治疗。

一般治疗

休息,多饮水,密切观察病情变化;高热者可进行物理降温,或应用退热药物。咳嗽咳痰严重者给予止咳祛痰药物。

药物治疗

一般人群:可对症服用退热、止咳等药物治疗。

重症高危人群和病情较重时:应及时给予神经氨酸酶抑制剂进行抗病毒治疗,如奥司他韦(oseltamivir)。用药剂量为每次75mg,每日2次,疗程5天。开始给药时间应尽可能在发病48小时以内(以36小时内为最佳)。不需等待病毒核酸检测结果,即应开始抗病毒治疗。

细菌感染时:如合并细菌感染可使用抗菌素治疗。

中医治疗

如出现发热、恶寒、咽痛、头痛、肌肉酸痛、咳嗽等症状,可使用具有清热解毒、宣肺透邪作用的药物。

如出现发热或恶寒、恶心、呕吐、腹痛腹泻、肌肉酸痛等症状,应该使用清热解毒、化湿和中作用的药物。

如出现高热、咳嗽、胸闷憋气、喘促气短、烦躁不安、甚者神昏谵语等症状,应该使用具有清气凉营作用的药物。

其他治疗

对于疑似和确诊患者进行隔离治疗,可短期使用糖皮质激素改善毒血症及呼吸窘迫;

出现低氧血症或呼吸衰竭应及时给予相应的治疗措施,包括氧疗或机械通气等;

合并休克时或出现其他脏器功能损害时,给予相应支持治疗;

合并细菌和/或真菌感染时,给予相应抗菌和/或抗真菌药物治疗。

甲型H1N1流感可在全球范围内大规模流行。大多预后良好,痊愈周期短,如无其他并发症,可在1~2周后康复;部分重症患者因个体差异预后相差很大,甚至导致死亡。

并发症

甲型H1N1流感易并发支气管炎、肺炎等,也可能引起哮喘、心力衰竭等慢性病加重,严重并发症的发生是预后不良的主要原因。

出现相关并发症的高危人群为不足5岁的儿童(尤其不足2岁的儿童)、年龄≥65岁的老年人及孕妇。

勤洗手,养成良好的个人卫生习惯。

睡眠充足,多喝水,保持身体健康。

应保持室内通风,少去人多、不通风的场所。

做饭时生熟要分开,猪肉烹饪至71℃以上,以完全杀死甲型H1N1流感病毒。

避免接触生猪或前往有猪的场所。

咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮住口鼻。

常备治疗感冒的药物,一旦出现流感样症状(发热、咳嗽、流涕等),应尽早服药对症治疗。

避免接触出现流感样症状的患者。

由于此次流行的病毒是A/H1N1型流感病毒,目前针对甲型H1N1流感的人用疫苗已开始生产,人注射普通流感疫苗不能有效预防甲型H1N1流感。

普通家庭还可用酒精为日常用品消毒。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。