-

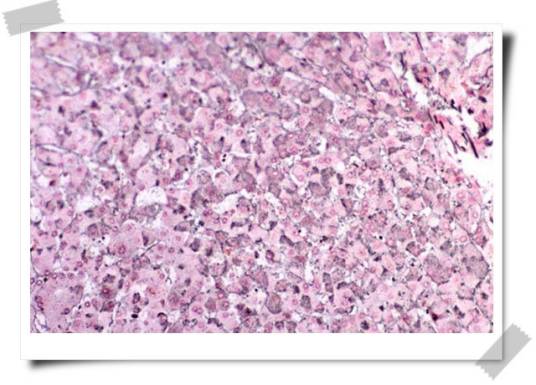

慢性活动性肝炎 编辑

慢性活动性肝炎,是一个病症名称。主要表现为食欲差、劳动能力逐渐减退、乏力、厌油腻、恶心呕吐、腹胀持续且明显、齿龈出血、鼻出血等等。

中医病名:慢性活动性肝炎

主要表现为食欲差、劳动能力逐渐减退、乏力、厌油腻、恶心呕吐、腹胀持续且明显、齿龈出血、鼻出血等等。2.

有的患者常有低热、月经失调、性功能紊乱或减退、部分患者兼有关节炎、肾炎、糖尿病、干燥综合征等肝外损害表现。3.

有的患者会出现较明显的肝炎症状,如腹胀、肝脏肿大、脾大,反复发作性黄疸,面色较灰暗、前胸可见有蜘蛛痣或肝掌、检查谷丙转氨酶反复或持续性升高、多伴有蛋白代谢异常、血浆白蛋白降低、白蛋白/球蛋白比例降低或倒置等等。病情可呈进行性加重,部分病例可发展为肝硬化肝癌。4.

乏力,肝区疼痛,食欲不振等症状持续存在,出现肝脾肿大,质地变硬,消瘦,面色萎黄或灰暗无光等肝病面容及肝掌、蜘蛛痣等体征。5.

出现痤疮、皮疹、关节炎、肾炎、溶血性贫血、心包炎、脉管炎、男性乳房发育或阴毛脱落、阳痿、女子月经紊乱、停经等肝外表现。6.

肝功能检测可有谷丙转氨酶(GPT)反复异常,浊度和絮状试验持续升高,血浆白蛋白减少,球蛋白增加,蛋白比值异常,血清蛋白电泳Υ-球蛋白明显增加,血沉也可加快。此外还可出现抗平滑肌抗体、抗线粒体抗体及类风湿因子、狼疮细胞、抗肝细胞膜脂蛋白阳性等自体免疫反应现象。慢性活动性肝炎病人,有的临床症状并不典型。

血清黄疸指数及胆红素定量

肝脏可以制造和排泄胆汁,当肝细胞受损时,胆汁逆流入血造成血清胆红素含量升高。此项检查可以反映黄疸的有无、程度和性质。正常人血清中有微量胆红素。

正常值:黄疸指数为4-6单位;胆红素定量为17.1微摩/升以下。

血清丙氨酸氨基转移酶(ALT,曾用GPT即谷丙转氨酶)活力测定

肝脏中此酶比血中浓度高1万倍。肝脏病变时,肝细胞膜的通透性增加,肝脏转氨酶释放入血,使血清酶含量升高。此酶升高幅度常反映肝细胞损伤程度。

正常值:5-25单位(一般40以下)。

血清蛋白质总量、白蛋白和球蛋白比值测定急、慢性肝炎时,白蛋白合成减少,球蛋白无变化或增多,总蛋白量正常或降低;白蛋白/球蛋白比值(A/G)改变或倒置。

正常值:总蛋白60-80克/升;白蛋白35-55克/升,球蛋白20-30克/升;白/球比值为1.5:1-2.5:1。

麝香草酚浊度试验(TTT)

TTT试验是肝脏蛋白代谢紊乱的一种定性试验。肝脏病患者的血清与麝香草酚巴比妥缓冲液试剂混合后即可出现混浊,通过与事先备好的标推混浊试管进行比较,可测出其浑浊程度。正常值为0-6马氏单位,大于7马氏单位为阳性。其混浊程度与肝损伤程度基本平行。急性肝炎早期即可出现阳性,恢复期转为阴性;持续阳性者是向慢性转化的指征。慢性活动性肝炎及肝硬化活动期均可为阳性。静止期可下降或接近正常。大医院均用蛋白电泳测定取代该检验,但农村和基层医院仍有沿用该检验,作为常规肝功的指标之一。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。