-

亚病毒 编辑

亚病毒(subviruses)是一类比病毒更为简单,仅具有某种核酸不具有蛋白质,或仅具有蛋白质而不具有核酸,不具有完整的病毒结构的一类微生物,主要包括类病毒、拟病毒和朊病毒。近年来,朊病毒已被证实能引起人和动物的传染性海绵状脑病( transmissible spongi-form encephalopathies, TSEs)。

中文名:亚病毒

外文名:subvirus

包括:类病毒,拟病毒和朊病毒

结构:核酸和蛋白质,只含其中之一

类别:类病毒,拟病毒和朊病毒

亚病毒是一类比病毒更为简单,仅具有某种核酸不具有蛋白质,或仅具有蛋白质而不具有核酸,能够侵染动植物的微小病原体亚病毒连细胞结构都没有,所以称为非细胞生物。它是微生物中最小的生命实体,它的组成简单。病毒粒体中仅含有一种核酸(DNA或RNA)及蛋白质。它们只有专性寄生性,必须在活细胞中才能增殖。因此根据宿主多的不同,有动物病毒、植物病毒、细菌病毒和拟病毒(寄生在病毒中的病毒)等多种类型。有的病毒甚至没有蛋白质,只含有具有单独侵染性的较小型的核糖核酸(RNA)分子(类病毒),或只含有不具备侵染性的RNA(拟病毒)和没有核酸而有感染性的蛋白质颗粒(朊病毒)。我们把后3类统称为亚病毒。

类病毒

20世纪70年代初期,美国学者T.O.Diener团队在研究马铃薯纺锤块茎病病原时,观察到病原无病毒颗粒和抗原性,具有对酚等有机溶剂不敏感,耐热(70-75℃),对高速离心稳定(说明其分子质量小),对RNA酶敏感等特点。所有这些特点表明病原并不是病毒,而是一种游离的小分子RNA,从而提出了一个新的概念——类病毒(viroid)。后又相继在菊花矮缩病、菊花绿斑病、柑橘剥皮病等患病植株中分离到低分子质量的病原RNA。推测它也可能存在于其他植物、动物甚至人体内。

类病毒是一类能感染某些植物使其致病的单链闭合环状RNA分子。类病毒基因组小。已测序的类病毒变异株有100多个,其RNA分子呈棒状结构,由一些碱基配对的双链区和不配对的单链环状区相间排列而成。它们的一个共同特点就是在二级结构分子中央处有一段保守区。类病毒通常有246~ 399个核苷酸。所有的类病毒RNA没有m RNA活性,不编码任何多肽,它的复制是借助宿主的RNA聚合酶Ⅱ的催化,在细胞核中进行的RNA到RNA的直接复制。

类病毒是目前已知最小的可传染的致病因子。类病毒能独立引起感染,在自然界中存在着毒力不同的类病毒的株系。马铃薯纺锤块茎类病毒的弱毒株系使马铃薯只减产10%左右,而强毒株可使马铃薯减产70%~80%。

所有的类病毒均能通过机械损伤的途径来传播,经耕作工具接触的机械传播是在自然界中传播这种病害的主要途径。有的类病毒,如马铃薯纺锤块茎类病毒,还可经种子和花粉直接传播。类病毒病与病毒病在症状上没有明显的区别,病毒病大多数典型症状也可以由类病毒引起。类病毒感染后有较长的潜伏期,并呈持续性感染。

不同的类病毒具有不同的宿主范围。如对马铃薯纺锤块茎类病毒敏感的寄主植物就数以百计,除茄科外,还有紫草科、桔梗科、石竹科、菊科等。它通常在宿主细胞核内,借助汁液传染,相对分子质量75000~ 130000。绝大部分类病毒均具有共同的结构特征:①位于棒状结构中心有一个高度保守的序列;②靠近这一保守中心区的左侧有一个多聚嘌呤区;③棒状结构左侧序列保守性强,右侧变异性大。它可能是通过核苷酸序列或结构改变直接与宿主细胞相互作用,干扰细胞的代谢而致病。

拟病毒

拟病毒

拟病毒

拟病毒大小和二级结构均与类病毒相似,而在生物学性质上却与卫星RNA(satellite RNA)相同,如单独没有侵染性,必需依赖于辅助病毒才能进行侵染和复制,其复制需要辅助病毒编码的RNA依赖性RNA聚合酶;其RNA不具有编码能力,需要利用辅助病毒的外壳蛋白,并与辅助病毒基因组RNA -起包裹在同一病毒粒子内;卫星RNA和拟病毒均可干扰辅助病毒的复制;卫星RNA和拟病毒同辅助病毒基因组RNA比较,它们之间没有序列同源性。根据卫星RNA和拟病毒的这些共同特性,现在也有许多学者将它们统称为卫星RNA或卫星病毒。

拟病毒的发现具有重要的科学意义:

①有助于探索核酸的结构与功能。拟病毒是一种低分子质量的侵染性核酸分子,因而易于进行细致的化学组分和结构分析;通过拟病毒与类病毒的结构与功能的比较,对核酸的结构与功能可能会得到更深入的了解。

②有助于探索拟病毒与辅助病毒间的相互关系。拟病毒必须依靠辅助病毒的存在才能复制,而辅助病毒的复制却不需要拟病毒的存在。拟病毒的存在可以影响辅助病毒的产量和改变辅助病毒在宿主上的症状及反应的程度。

③利用拟病毒这类低分子RNA来组建新的弱毒疫苗。它与普通类病毒的差异在于它的侵染对象不是高等植物或动物,而是小小的病毒。根据拟病毒的存在可影响辅助病毒的产量和改变辅助病毒在宿主上的症状和反应程度的原理,有可能用它来人工组建具有防病功能的弱化疫苗。

④对拟病毒的深入研究,也有助于进一步探索病毒的本质和生命起源等重大生物学理论问题。

朊病毒

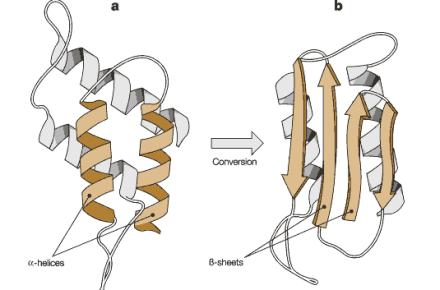

美国学者S.B.Prusiner因发现了羊瘙痒病致病因子——朊病毒(1982年)而获得了1997年的诺贝尔生理和医学奖。朊病毒( prion)又称蛋白侵染因子(proteinaceous infectiousagents),是一种比病毒小、仅含有疏水的具有侵染性的蛋白质分子。

纯化的感染因子称为朊病毒蛋白(prion protein,PrP)。致病性朊病毒用PrP SC表示,它具有抗蛋白酶K水解的能力,可特异地出现在被感染的脑组织中,呈淀粉样形式存在。

朊病毒

朊病毒

朊病毒主要存在于中枢神经系统,包括大脑和神经元。该蛋白质的单体大小为22~36ku,其感染因子是大分子聚合体,分子质量大于400ku。朊病毒对大多数处理具有抗性。它能忍受160℃ 24h、360℃ 1h和常规的高压灭菌。朊病毒对化学处理也有抵抗性,如耐甲醛、强碱;在0. 5%的次氯酸钠中能存活1h;在3%的过氧化氢中,能存活1h;也能抵抗乙醇。朊病毒颗粒对一些理化因素的抵抗力之强,大大高于已知的各类微生物和寄生虫。第三节病毒与食品的关系。

在食品中,有两种病毒很重要:细菌发酵剂培养物和一些食源性致病菌的细菌病毒(噬菌体)以及与食源性疾病有关的人体肠道致病病毒。

类病毒的发现,是 20 世纪下半叶生物学上的重要事件,开阔了病毒学的视野。它为进一步研究植物中可能存在的类病毒病开辟了一个新的方向。

朊病毒的发现在生物学界引起震惊,因为它与公认的“中心法则”即生物遗传信息流的方向是“ DNA / RNA →蛋白质”的传统观念相抵触。 Prusiner 等人阐明羊瘙痒病的发病机制是由于朊病毒分子构象的改变而致病。这一发现开辟了病因学的一个新领域,可能对其他传染性海绵状脑病的发病原理和病因性质,提供一条新的思路,对生物科学的发展具有重大意义。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。