-

乙型溶血性链球菌 编辑

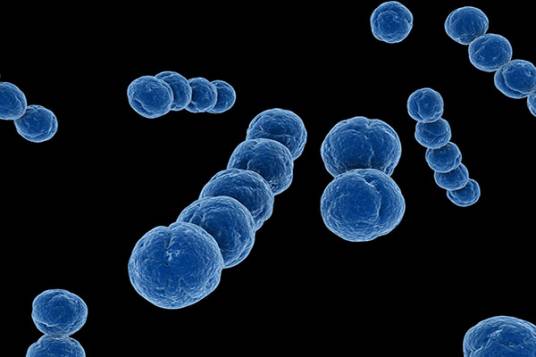

乙型溶血性链球菌,是链球菌属中的一种,具有致病性强的特点。可引起皮肤、皮下组织的化脓性炎症、呼吸道感染、流行性咽炎的爆发性流行。在菌落周围形成一个宽2~4 mm、界限分明、完全透明的无色溶血环,也称乙型溶血,因而这类菌亦称为溶血性链球菌,该菌的致病力强,常引起人类和动物的多种疾病。

中文名:乙型溶血性链球菌

特点:致病性强

外形:无色溶血环

危害:引起变态反应性肾炎、风湿病等

乙型溶血性链球菌是人体易感染的菌体,是一种条件致病菌,平时寄植于人体上呼吸道。当人体免疫功能降低时可导致上呼吸道感染,引起变态反应性肾炎、风湿病、心肌炎等疾病 。

溶血性链球菌的致病性与其产生的毒素及其侵袭性酶有关。

主要有以下几种:

1、链球菌溶血素:溶血素有O和S两种,O为含有-SH的蛋白质,具有抗原性,S为小分子多肽,分子量较小,故无抗原性。

2、致热外毒素:曾称红疹毒素或猩红热毒素,是人类猩红热的主要毒性物质,会引起局部或全身红疹、发热、疼痛、恶心、呕吐、周身不适。

3、透明质酸酶:又称扩散因子,能分解细胞间质的透明质酸,故能增加细菌的侵袭力,使病菌易在组织中扩散。

4、链激酶:又称链球菌纤维蛋白溶酶,能使血液中纤维蛋白酶原变成纤维蛋白酶,具有增强细菌在组织中的扩散作用,该酶耐热,100℃50分钟仍可保持活性。

5、链道酶:又称链球菌DNA酶,能使脓液稀薄,促进病菌扩散。

6、杀白细胞素:能使白细胞失去动力,变成球形,最后膨胀破裂。

溶血性链球菌常可引起皮肤、皮下组织的化脓性炎症、呼吸道感染、流行性咽炎的爆发性流行以及新生儿败血症、细菌性心内膜炎、猩红热和风湿热、肾小球肾炎等变态反应。

乙型溶血性链球菌及其排出的毒素,首先损害人体的上呼吸道粘膜,引起咽部充血,水肿,这时局部有炎性细胞浸润和渗出,致使咽部、扁桃体、软腭甚至悬壅垂(俗称小舌)发生红肿。扁桃体、软腭处的粘膜往往发生坏死。坏死组织被病菌毒素和死亡的白血球放出的一种蛋白酶所溶解而形成脓性浮膜,覆盖在扁桃体及软腭上,出现好象白喉的“伪膜”(又称偎膜)。这样,就发生了化脓性咽颊炎和扁桃体炎。坏死组织脱落后,又使局部形成溃疡,严重的病人往往溃烂较深,从表面上看是烂糟糟的。这是患猩红热时特殊的咽部变化 。

乙型溶血性链球菌分泌的大量外毒素(主要是红斑毒素),可自局部吸收进入血液循环,引起“毒血症”而出现高烧、头痛、恶心、呕吐等全身中毒症状和各种脏器的病理变化 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。