-

中枢兴奋 编辑

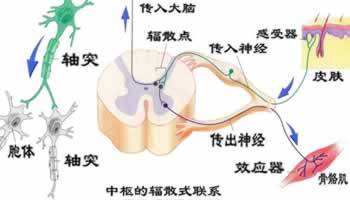

在反射活动中兴奋必须通过反射弧的中枢部分。反射弧中枢部分兴奋的传布,不同于神经纤维上的冲动传导,其基本原因在于反射弧中枢部分兴奋传布必须经过一次以上的突触接替,而突触传递比冲动传导要复杂得多。

中文名:中枢兴奋

提出人:谢灵顿

性质:兴奋性突触后电位

特征:单向传布

中枢兴奋状态是由谢灵顿(C.S.Sherrington)所设想的一种生理状态。是由向中性神经传来的冲动到达中枢部位时而形成的,中枢发生兴奋的结果,可导致反射活动的出现或反射活动的增强。在诱发运动神经元的兴奋过程中,即使中枢处于不十分兴奋的状态,也可通过对向心神经的高频反复刺激的总和,而使中枢到达有效的兴奋水平(参见易化)。与中枢兴奋状态相拮抗的作用而使反射减弱的中枢状态,称为中枢抑制状态,这方面有许多的实例来说明。无论是中枢兴奋状态,还是中枢抑制状态,其内在过程都可以归于因突触的活动而在中枢神经元膜上所产生的电位和电导率的变化。

中枢兴奋

中枢兴奋

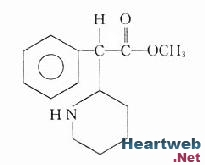

兴奋性突触后电位产生的原理是由于突触前膜释放的兴奋性递质,弥散跨越突触间隙并与突触后膜的受体相结合,提高了后膜对一切小离子(包括Na+、K+、Cl-,尤其是Na+)的通透性,使Na+的内流比K+的外流速度快,从而引起后膜的去极化,出现兴奋性突触后电位。

单向传布

中枢兴奋

中枢兴奋

中枢延搁

兴奋通过中枢部分比较缓慢称为中枢延搁。这主要是因为兴奋越过突触要耗费比较长的时间,它包括突触前膜释放递质、以及递质在突触间隙的弥散并作用于突触后膜上产生突触后电位等需要的时间。兴奋通过一个突触所需要的时间约为0.3~0.5ms。如果在反射活动的途径中,通过的突触数愈多,则中枢延搁的时间就愈长。所以,中枢延搁就是突触延搁。

总和

总和在反射活动中,单根纤维传入的一次冲动所释放的递质,一般不能引起反射的传出效应。这是因为一次冲动往往只能引起突触后膜的阈下兴奋,即产生较小的兴奋性突触后电位,而不发生扩布性兴奋。如果同时或差不多同时有较多的传入纤维兴奋,则各自产生的兴奋性突触后电位就能总和起来,使兴奋性突触后电位加大,达到始段部位的阈电位水平,从而诱发始段处暴发扩布性兴奋,产生传出效应。这种局部电位总和起来的现象称为兴奋的总和。

节律改变

中枢兴奋

中枢兴奋

后发放

如前所述,后发放可发生在环式联系的反射通路中。此外,在各种神经反馈活动中,如随意运动时中枢发出的冲动到达骨骼肌引起肌肉收缩后,骨骼肌内的肌梭不断发出传人冲动,将肌肉的运动状态和被牵拉的信息传人中枢。这些反馈信息用于纠正和维持原先的反射活动,并且也是产生后发放的原因之一。

敏感疲劳

因为突触间隙与细胞外液相通,因此内环境理化因素的变化,如缺氧、CO2过多、麻醉剂以及某些药物等均可影响突触传递。另外,用高频电脉冲连续刺激突触前神经元,突触后神经元的放电频率会逐渐降低;而将同样的刺激施加于神经纤维,则神经纤维的放电频率在较长时间内不会降低。说明突触传递相对容易发生疲劳,其原因可能与递质的耗竭有关。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。