-

卫姓 编辑

卫姓,中华姓氏。出自姬姓。周文王第九个儿子被封在康地,称“康叔”,后来转封卫地,国都在殷商旧都朝歌。管理商朝的遗民。后来卫国又迁到今天的河南濮阳。卫国被秦所灭后,卫国贵族子孙便以国名“卫”或以“康”为氏。

卫姓主要集中于山西、陕西、四川、河南,这四省大约占卫姓总人口的77.0%。山西为卫姓第一大省,约占卫姓总人口的24%。其次分布于上海、江苏、贵州、山东等省市。全国形成了以晋秦为中心,向南移动的卫姓分布区。

卫姓历代重要人物有:西汉大将军、长平侯卫青,丞相、建陵侯卫绾;东汉学者卫宏;西晋画家卫协,书法家卫恒;东晋书法家卫铄;南宋淳熙进士、参知政事卫泾;中国国防委员会副主席卫立煌等。

姓氏起源

卫(Wèi 衞)起源有:

出自姬姓

卫姓始祖卫康叔

卫姓始祖卫康叔

出自姚姓

古有卫国,舜之后裔,后灭于商,子孙以国为氏。

源于赐姓、改姓

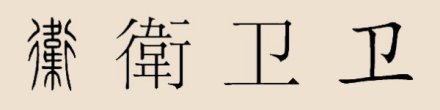

“卫”字的演变

“卫”字的演变

2、郑姓改姓。名将卫青本姓郑,后改卫姓。

源于卫国公室

出自汉朝时期朝鲜半岛卫满朝鲜,属于以国名为氏。卫满朝鲜灭亡之后,有其王族后裔子孙内迁中原,以故国名称为姓氏,称卫氏,主要分布在河南与山西交界处的焦作地区,逐渐生息繁衍,世代相传至今。

少数民族

1、源于鲜卑族,出自十六国时期鲜卑昌黎卫部,属于以部落名称汉化为氏。 据史籍《后燕录》记载:晋朝时期,居于昌黎地区(今河南昌黎)鲜卑民族中有昌黎卫氏、渴烛浑氏部落,为鲜卑族的两支氏族部落,北魏王朝建立后,皆隶属于鲜卑拓拔部。北魏孝文帝拓跋宏在太和十九~二十年(公元495~496年)迁都洛阳入主中原后,昌黎卫部随之进入中原,在北魏孝文帝进行的汉化改革政策实施过程中,昌黎卫氏、渴烛浑氏皆汉化为单姓卫氏,逐渐融入汉族,世代相传至今。

2、源于满族,出自明、清时期巴佳尔氏族,属于以官职称谓为氏。 “巴佳尔”,实际上原是一种官职称谓,相当于明、清时期的“大内侍卫”,在元朝时期演变为一批由原金廷侍卫组成的部落名称,后成为该部落的族人姓氏。这是非常古老的老满洲部族之一,人数甚少,有四个小分支。清朝中叶以后,巴佳尔氏大多冠汉姓为卫氏、富氏、巴氏等。

3、源于蒙古族,出自元朝时期蒙古旺舒特部,属于以居邑名称汉化为氏。

4、源于女真族,出自明朝时期建州女真首领、建州卫官阿哈出,属于以官职称谓为氏。阿哈出,完颜氏族成员,是明朝时期建州女真的第一任行政长官,原为女真胡里改(火儿阿)部首领。在火儿阿豆漫古论·阿哈出的后裔子孙中,有以先祖的官职称谓为姓氏者,早在明朝中叶就汉化称卫氏,为满族汉姓卫氏之先。

得姓始祖

卫康叔。据《姓纂》的考证,卫姓的开山祖是康叔。上古周文王第九子叫康叔,被封于上古商代首都朝歌,商朝已为周朝代替,原商遗民,有七族归康叔管理,康叔于是建立卫国,即河南省淇县,就在卫地繁衍了40余代。后卫国迁至濮阳,至春秋战国末年,卫国才被强秦所灭,卫并入秦,卫国公族的后代,遂约定以国名为姓,子孙都姓卫,称为卫氏。

迁徙分布

卫姓迁徙(百家讲坛截图)

卫姓迁徙(百家讲坛截图)

卫姓出于姬姓,起源于河南,望居河东郡(秦代初置。在今天山西省黄河以东、夏县一带)、陈留郡(秦始皇置陈留县,汉代改置陈留郡。在今天河南省开封地区)。

卫国立国八百余年,期间曾三迁国都,一迁楚丘(今河南滑县),二迁帝丘(今河南濮阳),三迁野王(今河南沁阳)。

秦二世灭卫之前,卫国公族因仕宦、逃难外加三次迁都等原因,已进入山西、河北、陕西、山东等地。就在二世灭卫的同一年爆发了秦末农民起义,刀兵过处,有燕(今河北北部)人卫满避地朝鲜称王。

汉景帝时丞相卫绾,世居代郡大陵(今山西文水),其裔孙卫皓在应召途中卒于河东安邑(今山西夏县北),明帝因赐所亡地葬之,子孙遂安家于安邑。卫皓玄孙卫,历任魏晋二朝,贵至宰相,少子卫宣贵为驸马,其余三子亦荣耀异常,长子卫恒之次子卫在东晋初因避乱移居建业(今江苏南京),卫族叔卫展因仕宦亦入东晋。除此支卫姓外,追随刘邦东征西讨的将领中有后来被封为武原侯的卫月去和封为东平侯的卫毋择,其子孙袭爵,显赫一时。

另外再加郑姓改卫的卫青家族的出现,使卫姓成为天下名门著姓之一,也使卫姓河东郡望昌盛至极。此后不久的中山卢奴(今河北定州)人卫子豪之女贵为平帝母后也推波助澜,使卫姓在西汉时的发展达到高峰,也使许多卫姓人落籍今陕西西安。三国时,蜀有嘉严道(今四川荥经)人卫继,吴有广陵(今江苏扬州)人卫旌,表明此际之卫姓已落籍于今四川、江苏等南方省份,其中北周蜀人卫元嵩是由河东(今山西永济)迁徙而去的。

两晋南北朝至隋唐,卫姓除继续昌盛于河东郡外,还在陈留郡兴旺发达。

唐时,户部郎中卫畿道由河东徙京兆(今陕西西安)。

唐末,有山东之卫姓避居华亭(今上海松江),其裔有卫阗迁昆山石浦乡。此际卫姓有徙于浙江、安徽、江西、广东者,其中广东卫姓是唐代官吏、河东安邑(今山西夏县)人卫中行的后裔。宋元时,卫姓遍布江南各地及甘肃等省。

明初,山西卫姓作为洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于河南、河北、山东、江苏、湖北等地。清代,其分布已相当广泛。

如今,卫姓在全国分布较广,尤以陕西、四川等省为多。

先秦时期,卫姓活动于河南一带。

宋朝时期,卫姓大约有近10.2万余人,约占全国人口的0.13%,排在大姓姓氏中第一百一十三位。山东为卫姓第一大省,约占全国卫姓总人口的32%。在全国的分布主要集中于山东、江苏、山西、湖北、浙江等地区。

明朝时期,卫姓大约有9.5万人,约占全国人口的0.1%,排在第一百四十位以后。山西为卫姓第一大省,约占卫姓总人口的一半,其次分布于江苏、陕西、四川、河南、浙江等省。全国形成以山西为中心、向外逐渐递减的卫姓分布区。

当代卫姓的人口已达55万,为第一百八十七位大姓姓氏,大约占全国人口的0.044%。自宋朝至今1000年来,卫姓人口增加率是呈∨形的态势。目前卫姓主要集中于山西、陕西、四川、河南,这四省大约占卫姓总人口的770%。山西为卫姓第一大省,约占卫姓总人口的24%。其次分布于上海、江苏、贵州、山东等省市。全国形成了以晋秦为中心,向南移动的卫姓分布区。

卫姓在人群中分布频率示意图表明:在山西大部、豫陕宁、甘肃南部、川渝鄂大部、安徽西北端、山东西南端、河北南端,卫姓占当地人口的比例一般在0.16%以上,中心地区可达到0.6%以上,以上地区覆盖的国土面积约占全国总面积的15.6%,居住了大约60%的卫姓人群。在山西北部、河北中部、山东西部、皖苏北部、甘蒙中部、青海东部、川渝南部、贵州、云桂湘北段、湖北东南,卫姓占当地人口的比例一般在0.08%-0.16%之间,以上地区覆盖的国土面积约占全国总面积的13.2%,居住了大约20%的卫姓人群。

卫姓人群总的血型分布是:O型占33%,A型占29.1%,B型占28.9%,AB型占9%

郡望堂号

郡望

河东郡、陈留郡

堂号

河东堂:以望立堂,亦称蒲坂堂、太原堂、并州堂、平阳堂。

辽东堂:以望立堂,亦称扶余堂、襄平堂、辽阳堂、凌东堂。

陈留堂:以望立堂。

河东堂:广东海珠沥滘卫氏

菉竹堂(敦伦堂):湖北鄂东南卫氏。(河东郡——湖北楚武新派)

敦本堂:安徽合肥西乡(山南)卫氏

乐善堂:安徽合肥东乡(卫乡)卫氏

鉴湖堂:安徽合肥南乡(万年埠)卫氏

羽音堂:山西浮山北王卫氏

兴善堂:山西沁县卫氏

崇德堂:山西汾阳卫氏

光大堂:山西浮山南卫卫氏。

三和堂、尚志堂、四达堂、志远堂、积庆堂、六义堂、三公堂、四箴堂:山西沁县上湾卫氏长门、二门、三门、四门、五门、六门、七门、八门。

麻孝堂:四川卫氏

友顺堂、後乐堂:江苏常熟卫氏(始祖:卫泾; 始迁祖:卫圭;先祖:卫英)始祖泾,南宋开禧间官至参知政事,由齐卜居江苏昆山。四世祖圭,迁居常熟。六世祖英,明洪武时赘於常熟西南乡宛山里王氏,谱奉其为迁常熟始祖。

一部堂:上海崇明卫氏(始迁祖:【元】卫发昆)

复本堂:山东临沂卫氏

敦本堂:江西澄源卫氏

序诗堂:江苏镇江、泗阳卫氏

福善堂:山西洪洞卫氏

长平堂:山西临汾卫氏

公义堂、三积堂、西裕堂、三善堂:河南洛阳宜阳卫氏

溯源堂:河南济源西轵城卫氏

追远堂:河南省洛阳市孟津县朝阳镇卫坡村

镇远堂:典出西汉卫青。骠骑大将军卫青,河南平阳人,骁勇善战,七征匈奴均获大捷,收复河南地区后设置朔方郡,解除了匈奴对西汉的威胁,因功被封为长平侯。

宗祠对联

四言

源自姬姓;望出陈留。

广州沥滘村卫氏大宗祠

广州沥滘村卫氏大宗祠

上联典指商·周文王第九子受封后建立卫国,其后人以国为姓。下联典指其郡望陈留,汉置,在今河南省开封市陈留镇。

长平列爵;沫土分封。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指汉·卫青,抗击匈奴有功,封长平侯。下联典出“沫”为春秋时卫国地名,周初封卫国,后以国为姓。

礼宗名世;易学传家。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

全联典出东汉·卫宏,初从九江谢曼卿习《毛诗》,作《毛诗序》;后随大司空杜林受《古文尚书》,作《训旨》。曾集西汉杂事为《汉旧仪》四篇。

河东世泽;威烈家声。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

全联典指汉·卫青,封长平侯,拜大将军,卒谥烈。

贞妇全义;夫人笔图。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指东汉·卫宏,作《毛诗序》,折《柏舟》篇为卫世子共伯妻所作。下联典指晋·卫夫人,工书法,师钟繇,作《笔阵图》。

宣威西域;传绩京兆。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

全联典指汉·卫青七出击匈奴事,威震绝域。

望隆易圣;誉重璧人。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指唐·卫大经,专攻《周易》,世称“易圣”。下联典指晋·卫玠,风神秀异,有璧人之目。

霜凝珠彩;玉映冰姿。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典出晋·卫玠,风神秀异。其舅尝言:“珠玉在侧,觉我形秽。”下联典出卫玠之岳父名乐广,有重名,时人称妇翁冰清,女婿玉润。”

五言

两青御外侮;七出立大功。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指汉·卫青七击匈奴事。下联典指明·卫青防倭十余年有功,立祠以祀。

七言

绾侯望重拜太傅;将军功高封长平。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指汉代建陵侯卫绾,以廉忠被景帝拜为河间王太傅。后官至丞相。下联典指西汉名将卫青(公元前?-前106年),字仲青,河东平阳(今山西省临汾西南)人。武帝时,官至大将军,封长平侯。元朔二年(前127年),率军大败匈奴,收复秦时河南地(今内蒙古自治区古河套一带)。元狩四年(公元前119年),又与霍去病深入漠北,再次击败匈奴主力。他前后七次带兵出击匈奴,制止了匈奴贵族的掠夺,安定了北边诸郡,解除了匈奴对汉王朝的威胁。

正节尝从履祥学;茂漪早作羲之师。

——佚名撰卫姓宗祠通用联

上联典指宋代学者卫富益,崇德人。尝学于金履祥、许谦。有《四书考证》、《性理集义》、《易说》、《读史篡要》、《耕读怡情录》等书传世。卒后门有谥正节先生。下联典指东晋女书法家卫夫人,名铄,字茂漪,河东安邑人。王羲之少时曾从她学书。

八言及以上

诗咏柏舟,义全贞妇;图成笔阵,传自夫人。

——佚名撰卫姓宗祠对联

上联典指东汉·卫宏。下联典指东晋·卫夫人。

壮岁从军,奇功至七出;髫龄操守,清节历三朝。

——佚名撰卫姓宗祠对联

上联典指西汉名将卫青。下联典自宋代参知政事卫泾的事典。卫泾,字清叔。淳熙中进士第一。开禧中封秦国公。

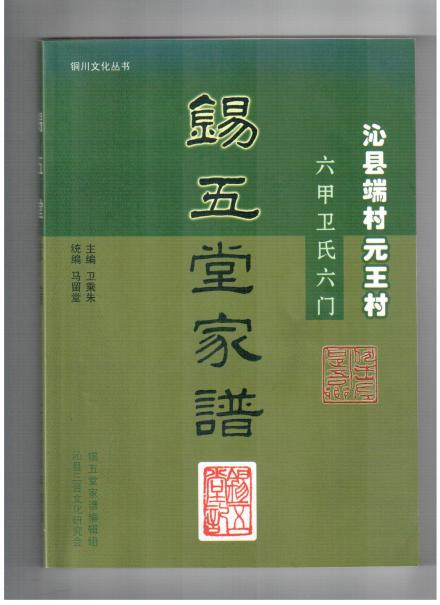

家谱文献

族谱名称 | 编纂者 | 编撰方式、年代 | 藏地 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

江苏昆山石浦卫族考 | (明)叶盛修 | 明天顺年间木刻活字印本两册 | 美国犹他州家谱学会 | |

安徽黄山卫氏家谱详 | (清)卫修竹续修,卫葆昌校 | 清康熙五十一年(公元1712年)木刻活字印本四册 | 日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | |

安徽黄山卫氏家谱两卷 | (清)卫葆昌校 | 清嘉庆十六年(公元1811年)木刻活字印本两册 | 日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | |

江苏南通崇川卫氏宗谱六卷 | (清)卫于吕等修 | 清道光五年(公元1825年)崇川一部堂木刻活字印本八册 | 上海市图书馆 | |

山西卫氏家谱两卷 | (清)卫鹤鸣修 | 清道光二十年(公元1840年)木刻活字印本两册 | 河北大学图书馆 | |

江苏无锡锡山卫氏宗谱十六卷,首一卷 | (清)卫湘纂修 | 清道光二十六年(公元1846年)友顺堂木刻活字印本六册 | 中国社会科学院历史研究所图书馆 | |

江苏吴县卫氏家乘 | (清)卫顾民藏 | 清光绪二十一年(公元1895年)木刻活字印本一册 | 美国犹他州家谱学会 | |

卫氏宗谱 | (明)卫英辑,卫绪涣述修 | 清朝时期木刻活字印本 | 中国国家图书馆 | 仅存三册 |

卫氏家谱 | (民国)卫国善、卫靖川纂修 | 民国三十年(公元1941年)木刻活字印本十二册 | 中国家谱网站档案馆 | |

江苏常熟卫氏家乘 | 著者待考 | 手写本 | 中国国家图书馆 | |

部分资料来源: | ||||

字辈排行

安徽省

安徽新卫卫氏字辈:“朝庭品任……”

卫姓家谱

卫姓家谱

安徽合肥滨湖万年埠卫氏字辈(源泾):“秉道从先,永承世泽,邦国之良,光昭大德”。(世是第十五辈)

山东省

山东文登卫氏字辈:“恩思绍前人志长昭青永世谋居心中繁茂庆千秋”。

山东兖州卫氏字辈:“长忠广士……”

山东济南卫氏字辈:“荣忠孝成宪”。

山东烟台卫氏字辈:“文昌德茂广远泽长吉善余庆继世传家”。

山东济南卫家楼卫氏:“良士宏培克,凤太春连东。夏光照盛景,久延庆振明。诗文泽祥云,玉德传吉兴。万代繁永昌,荣华孝先成。国富齐安乐,锦绣立新功。”

河南省

河南洛阳卫氏字辈:“天尽收圣文应万大玉廷良凤兆世德克广延泽成”。

河南济源卫氏字辈:“仁义礼智斯乃宗原同纪士守家学永传”。

河南项城卫氏字辈:“云延申怀国绍

河南省淮阳县卫氏辈:……贤林芳如(洪)远文登国志……

湖北省

湖北大冶卫氏字辈:“世士明良家国其昌茂衍才扬书学”。

湖北枣阳卫氏字辈:“起瑞玉明廷百世绍文光修德应远大作善自永昌”。

湖北郧阳卫氏字辈:“德朝廷庆大定”。

辽宁省

辽宁大连卫氏字辈:“世连德茂广元泽长”。

辽宁本溪卫氏字辈:“士潮连万事润传达启瑞昌”。

黑龙江省

黑龙江大庆卫氏字辈:“文昌德茂广远泽长吉善余庆继世传家”。

其它

卫氏一支字辈:“永有文全世时新志仕光朝廷兴国正宗夏大荣昌”。

《中国人名大辞典》收人了卫姓历代名人99名,占总名人数的0.22%,排在名人姓氏的并列第九十二位;卫姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.12%,排在并列第一百三十二位;卫姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.12%,排在并列第一百一十七位;卫姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.13%,排在并列第一百二十二位。

卫康叔:姬姓,卫氏,名封,周文王姬昌与正妻太姒所生第九子,周武王姬发同母弟 ,因获封畿内之地康国(今河南禹州西北) ,故称康叔或康叔封。卫国第一代国君。

卫绾(?-前131年),西汉代国人。他的主要活动是在汉景帝时期,历任中郎将、河间王太傅、太子太傅,御史大夫,并做过三年丞相。

卫子夫(?-前91年),名不详,字子夫。是中国汉代平阳(今山西临汾)人,汉武帝的第二任皇后。

卫青:字仲卿。汉朝时河东郡平阳(今山西临汾县)人。西汉武帝时期的将领,本来姓郑,因为异父姐卫子夫在平阳公主家得到武帝的宠幸而冒姓卫 ,他曾先后七征匈奴,屡建战功,拜为大将军,封长平侯。卫宏:东汉时诗人。

卫瓘:西晋书法家。

卫恒:西晋书法家。

卫铄:字茂漪,西晋书法家。

卫玠:(公元285~312年),字叔宝,小字虎,卫瓘之孙;河东安邑人(今山西夏县)。著名晋朝美男子。

卫泾:字清叔(1159-1226),初号拙斋居士,晚号西园居士,南宋初江苏省昆山石浦人。孝宗淳熙十一年(1184年)进士第一,为昆山历史上第一个状元。

卫大经:(生卒年待考),蒲州解梁人(今山西临晋)。著名唐朝学者。

卫富益:(生卒年待考),崇德人,祖籍华亭(今上海松扛)。著名南宋朝学者。著有《四书考证》、《性理集义》、《易说》、《读史篡要》、《耕读怡情录》等书传世。逝世后谥号“正节”。

卫哲治:清雍正乾隆年间人,祖籍河南怀庆府济源县(现河南济源市玉泉办事处人),工部尚书,名列清史稿列传九十六。生于1702年,卒于1756年。为官三十年,以兴修水利、赈灾诸多,深受人民敬仰爱戴。著有《淮安府志》

卫立煌(1896年-1960年):字俊如,安徽省合肥人,国民党爱国将领,上将军衔。历任国防委员会副主席,第三届全国政协常委,民革第三、四届中央委员会常委等职。被毛泽东称誉为“有爱国心的国民党军政人员”。

卫景林(1906-1990)。国民党陆军少将,山西人。

卫庆元:1917年生,河南孟州人。1988年7月被授予中国人民解放军独立功勋荣誉章。

卫新根(1945.12-),山西省泽州县山河镇横岭村人。1965年1月参加中国人民解放军,同年11月加入中国共产党,大专文化。现任中国人民解放军武装警察部队交通指挥部参谋长。2000年8月被授予少将警衔。

卫殿斌(1934年3月-2023年1月26日),山西晋城人,原海军东海舰队航空兵政委。

卫兰:香港女歌手。

卫仲乐(1908年—1997年),原籍江苏无锡,出生于上海。杰出的民族乐器演奏家、教育家、民族器乐艺术“通才”,素有“琵琶大王”之美誉。

周文王第九个儿子,周武王的弟弟,被封在康地,称“康叔”,后来转封卫地,国都在殷商旧都朝歌。管理商朝的遗民。后来卫国又迁到今天的河南濮阳。卫国被秦所灭后,卫国贵族子孙便以国名“卫”为姓。因此,卫姓出于姬姓,起源于河南。

卫姓不仅仅是康叔的后代,古代少数民族鲜卑族在南北朝民族大融合时候也有改姓“卫”的。卫姓从河南发祥地向外发展,有一支逐步迁移到河东郡,发展成为望族,因此卫姓郡望河东。

按,周文王第九个儿子,周武王的弟弟,被封在康地,称“康叔”,后来转封卫地,国都在殷商旧都朝歌。管理商朝的遗民。后来卫国又迁到今天的河南濮阳。卫国被秦所灭后,卫国贵族子孙便以国名“卫”为姓。因此,卫姓出于姬姓,起源于河南,望居河东郡(秦代初置。在今天山西省黄河以东、夏县一带)、陈留郡(秦始皇置陈留县,汉代改置陈留郡。在今天河南省开封地区)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。