-

长征一号 编辑

长征一号(代号:CZ-1/LM-1 )是20世纪70年代初期中国研制的一型三级运载火箭,为发射中国第一颗人造地球卫星而立项研制 。

长征一号第一、二级采用液体燃料发动机,第三级采用固体燃料发动机 。该火箭于1965年启动研制;1970年4月24日首次发射,成功将东方红一号送入轨道;1971年3月3日第二次发射,成功将实践一号科学试验卫星送入轨道。

长征一号作为中国研制的第一代第一型运载火箭,拉开了中国进军太空的序幕,使中国成为世界上第五个自行研制发射人造卫星的空间大国 。

中文名:长征一号

外文名:Long March 1

火箭类型:三级液体运载火箭

火箭代号:CZ-1/LM-1

前型/级:此为首型

次型/级:长征二号

研制国家:中国

研制单位:中国运载火箭技术研究院

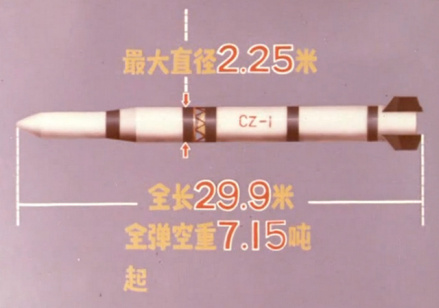

火箭全长:29.86米

起飞质量:81.57吨

运载能力:300千克

火箭现状:已经退役

历史背景

中国第一颗人造卫星东方红一号

中国第一颗人造卫星东方红一号

1957年10月,苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星。

1958年1月31日,美国也发射了第一颗卫星“探险者一号” 。

1957年,中国开始组建导弹火箭研制单位-国防部五院一分院(1964年改为第七机械工业部第一研究院),启动火箭的前期研究工作 。

20世纪60年代,中国逐步开展研制近程、中近程和中程弹道导弹,并在其基础上研制第一代运载火箭。

1960年11月5日,中国近程导弹发射成功。

1964年6月29日,中国中近程导弹发射成功 。

1965年4月,中国国防科委综合各方面意见,形成了《关于研制发射人造卫星的方案报告》,提出在1970年到1971年间发射中国第一颗人造地球卫星的设想。报告建议:卫星工程总体和卫星本体由中国科学院负责,运载火箭由七机部负责,地面观测、跟踪、遥测等系统以四机部为主,中国科学院配合。

1965年5月4日,中央专委第12次会议讨论了这份报告,并作出了研制和发射人造地球卫星的决定,代号“651” 。

1965年10月20日至11月30日,中国科学院初步确定了卫星方案,并将运载火箭总体设计的任务分配给上海机电设计院 。

1966年1月,根据中国国防科学技术委员会要求,第七机械工业部确定发射第一颗卫星的运载火箭第一、二级在远程液体导弹基础上进行设计 。

研发进程

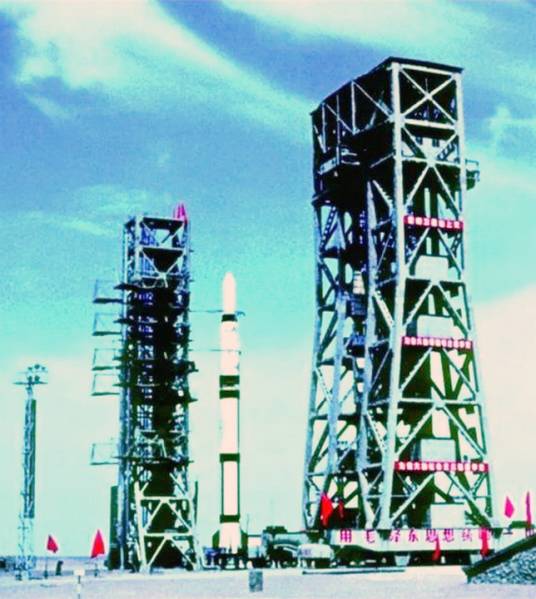

长征一号运载火箭

长征一号运载火箭

1966年10月27日,中国中程导弹发射成功,为研制运载火箭奠定了基础 。

1967年11月1日,国防科委决定将长征一号的研制任务由第八研究院转交给第一研究院。

1969年9月上旬,长征一号完成了试车工作。

1970年1月30日,长征一号合练火箭出厂,进入酒泉发射场进行靶场合练 ,长征一号火箭的一、二级点火试验成功 。

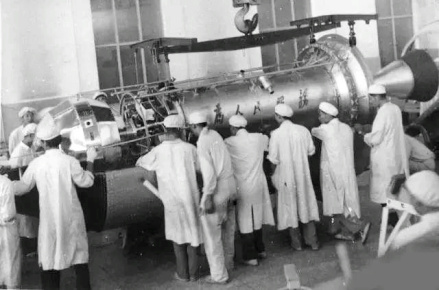

长征一号吊装

长征一号吊装

1970年3月26日,长征一号火箭正式出厂。

1970年4月8日,长征一号运载火箭在酒泉发射场技术阵地完成第一次总检查。4月14日,周恩来总理在人民大会堂福建厅专门听取了发射前的汇报。4月16日,中央政治局批准火箭、卫星进入发射阵地。4月20日,周恩来总理通过国防科委电告发射场:要“安全可靠,万无一失,准确入轨,及时预报。”

1970年4月24日凌晨,毛泽东主席批准用长征一号发射中国卫星“东方红一号” 。

1970年4月24日21点35分44秒,长征一号发射升空,21点45分23秒中国第一颗人造卫星入轨 。

总体设计

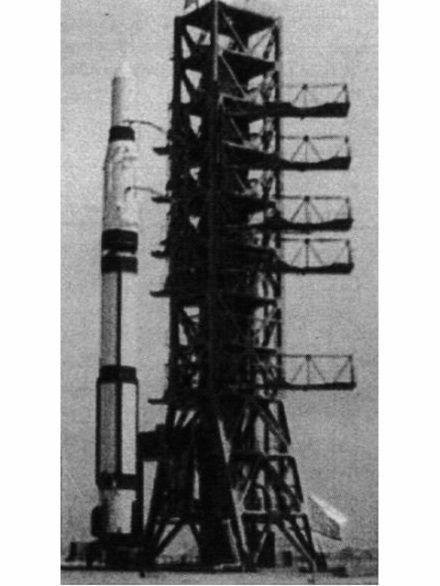

长征一号结构示意图

长征一号结构示意图

长征一号由结构系统、推进系统、制导和控制系统、跟踪遥测系统、自毁系统和电源配电系统等部分组成 。长征一号总体布局分为三级,采取串联布局,从箭尾至箭顶依次为一子级、二子级和整流罩(内含三子级) 。

一子级为圆柱壳,从上至下分别为级间段、杆系、氧化剂贮箱、箱间段、燃料贮箱和尾段。液体火箭发动机通过机架与燃料贮箱后过渡段相连。尾段下部装有燃气舵,外侧对称固定安装4个稳定尾翼。

二子级为“锥-柱”壳,上部是锥形仪器舱,舱内安装有一、二级动力段和滑行段控制、测量及安全自毁设备。液体火箭发动机通过机架与贮箱锥形后底连接。尾段内装有电池及外弹道测量跟踪系统的雷达应答机。4个燃气舵安装在尾段的燃气舵舵圈上。

整流罩为“锥-柱”壳,半锥角25度。

三子级主体为固体火箭发动机。其上部是仪器架,架中央的弹射器用来固定、支持有效载荷(卫星)。三子级通过锥裙与二子级相连。

长征一号各级之间以及有效载荷与三子级之间均用爆炸螺栓连接。一、二子级采用热分离,二、三子级采用冷分离。整流罩与三子级之间解锁后,由火药弹射筒平抛离开箭体。卫星则依靠三子级上的弹射器分离 。

箭体结构

一子级结构

长征一号

长征一号

二子级结构

二子级结构包括仪器舱、贮箱和尾段。仪器舱为锥形半硬壳结构,内设有一横梁,支持惯性仪器基座。大部分仪器悬挂在舱壁上。为方便检查、更换舱内的仪器设备,全舱开有检查舱口 。

三子级结构

长征一号运载火箭二级高空液体发动机示意图

长征一号运载火箭二级高空液体发动机示意图

整流罩

整流罩由两个半罩扣合而成。两个半罩用6个爆炸螺栓连接。罩体上部是玻璃钢锥壳,长1.2米;下部筒壳是铝合金材料制成的半硬壳结构。整流罩顶部、尾部各置两对火药作动筒供抛罩使用。罩体尾部用4个爆炸螺栓与二子级连接 。

推进系统

长征一号二级火箭发动机

长征一号二级火箭发动机

火箭推进系统由一、二子级液体发动机及推进剂增压输送系统和三子级固体发动机组成。

一子级系统

一子级火箭的发动机组由并联总装在一个机架上的4台独立工作的单台液体火箭发动机组成,每台单机自成独立系统 。

二子级系统

二子级火箭的发动机是在一子级的火箭发动机单机基础上设计的高空发动机,主要变化有:加装玻璃钢喷管延伸段,使喷管面积增加;涡轮泵组由燃烧室上方移到侧面,使发动机总长度缩短;涡轮废气改从喷管内排出;采用小型机架将推力传至贮箱锥底;采取了可靠的高空点火措施 。

三子级系统

三子级采用固体火箭发动机,工作时火箭旋转角速度180转/分,采用聚硫橡胶推进剂 。

制导控制

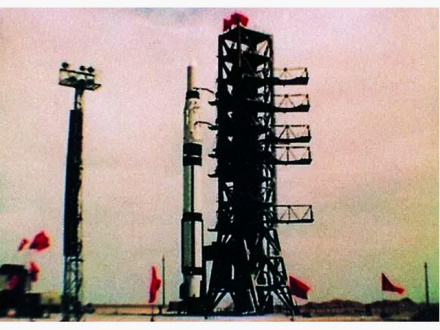

长征一号准备发射

长征一号准备发射

制导系统

长征一号制导系统采用位置捷联补偿纵向制导加坐标转换横向导引和法向导引方案。在第二级火箭关机时,制导系统控制关机参数,使第三级火箭能滑行到预定的点火位置和具有精确的点火初速。

制导系统由加速度计(包括陀螺加速度计、回路放大器、整形放大器)、数字计算装置、模拟计算装置、横法向仪(包括横向加速度计、法向加速度计、横法向放大器)组成。此外,制导系统还接收水平陀螺仪、垂直陀螺仪的信号 。

姿态控制系统

长征一号的姿态控制系统的敏感元件包括水平陀螺仪,火箭按预定程序视速度关机。火箭状态控制系统装置,二、三级各种逻辑电路多采用晶体管分立分离后3秒,起旋火箭点火,使火箭转速达到180转/分。经过3.5秒,固体火箭发动机点火。工作约40秒后,发动机耗尽熄火。火箭与卫星分离时,俯仰及偏航姿态角不超过4度 。

遥测跟踪

长征一号二子级火箭上装有一套遥测系统和一套跟踪系统。三子级上装一套简化的遥测和跟踪系统。

遥测系统

长征一号二子级上装有大容量遥测系统,测量一、二级飞行中数百个参数。三子级上的简易遥测系统测量数十个参数。测量距离不低于1800千米。发射场的108乙中心计算机实时处理遥测数据 。

跟踪系统

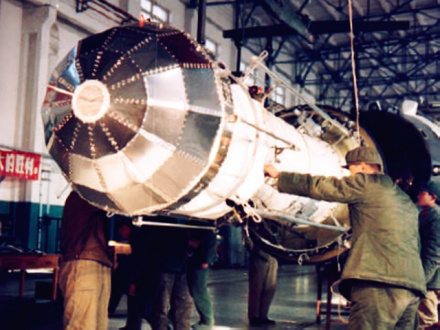

长征一号与东方红一号卫星组装

长征一号与东方红一号卫星组装

在二子级火箭上还装有一部导引雷达应答机。它可对连续波雷达和单脉冲雷达实施波束导引,便于捕获目标 。

三子级遥测跟踪系统

长征一号三子级上装有一套简易的遥测和跟踪系统,包括一套主交换子、小型发射机及单脉冲雷达应答机,用于测量第三级飞行的遥测参数 。

自毁系统

1969年8月,研制人员在总装车间把长征一号第三级火箭吊进整

1969年8月,研制人员在总装车间把长征一号第三级火箭吊进整

延时自毁

长征一号一子级发动机收到“关机预令”的同时,副控制器发出一子级延时自毁指令。经钟表机构延时,爆炸器引爆,炸穿氧化剂、燃料两个贮箱,剩余推进剂混合,将工作完毕的一子级火箭在空中炸毁。二子级延时引爆原理与一子级相同,只是延时时间不同。

姿态失稳自毁

长征一号

长征一号

地面安全控制

除长征一号箭上自毁系统外,火箭还可以按接收的地面指令炸毁。当火箭飞出预定安全轨道且不可纠正时,地面发出的安全自毁指令通过箭上的全向夭线进入安全指令接收机,经处理后引爆箭上爆炸器,将火箭炸毁 。

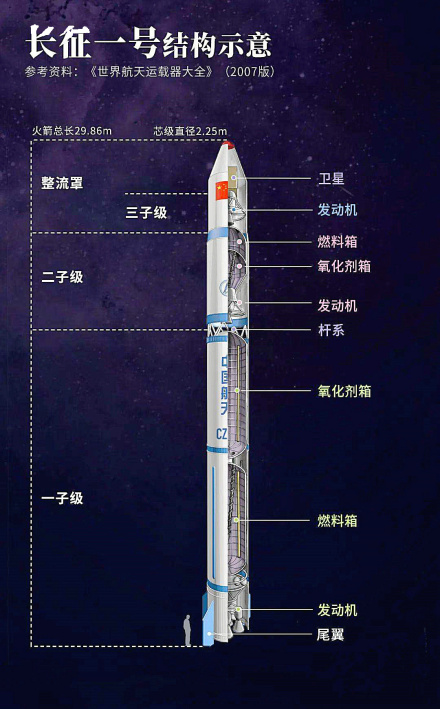

设计参数

全箭参数

级数 | 全长 | 翼展 | 起飞 质量 | 起飞 推力 | 起飞 推重比 | 运载能力 | 入轨精度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

3 | 29.86米 | 3.810米 | 81570千克 | 1020千牛 | 1.275 | 300千克 | 近地点440千米时,高度偏差+/-4千米,轨道面倾角偏差+/-1.5度 |

各级参数

长征一号的一、二子级采用液体火箭发动机、惯性制导、三轴姿态稳定;三子级采用固体发动机、自旋稳定,无制导。

- | 一子级 | 二子级 | 三子级 |

|---|---|---|---|

级长(米) | 17.835 | 7.486 | 4.565 |

直径(米) | 2.250 | 2.250 | 固体发动机2.250 裙端1.500 |

子级质量(千克) | 65250 | 13550 | 2200 |

结构质量(千克) | 4070 | 2270 | 400 |

推进剂质量(千克) | 61070 | 11210 | 1800 |

发动机 | YF-2 | YF-3 | FG-02 |

推进剂 | 硝酸-27S/偏二甲肼 | 硝酸-27S/偏二甲肼 | 聚硫橡胶固体推进剂 |

海平面推力(千牛) | 1020 | 294.2 | 4440 |

海平面比冲 (牛·秒/千克) | 2349 | 2746 | 111.0 |

工作时间 | 140 | 102 | 2472 |

整流罩

长度 | 直径 | 结构质量 | 有效容积 |

|---|---|---|---|

4.630米 | 1.500米 | 270千克 | 2.0立方米 |

时间(秒) | 程序 | 时间(秒) | 程序 |

|---|---|---|---|

T-20.00 | 各级遥测系统开机 | T+238.05 | 二子级发动机“关机预令”,推力减半 |

T+0.00 | 火箭起飞 | T+240.36 | 二子级发动机“关机主令”,滑行段飞行开始,滑行段状态控制系统开始控制 |

T+18.00 | 一子级飞行程序转弯开始 | T+270.36 | 滑行段程序转弯开始 |

T+112.00 | 一子级飞行程序结束,火箭定轴飞行 | T+404.36 | 滑行段程序转弯结束 |

T+137.00 | 一子级发动机“关机预令”,推力减半 | T+480.36 | 三级火箭加电 |

T+140.43 | 一子级发动机“关机主令”,发动机关闭 | T+505.36 | 三级程序启动 |

T+140.93 | 一、二子级火箭分离(距地面高度60.9千米) | T+513.69 | 二、三级火箭分离 |

T+141.93 | 二子级火箭状态控制系统开始工作 | T+516.69 | 起旋火箭点火,三级火箭起旋到额定转速180圈/分钟 |

T+147.06 | 二子级飞行程序转弯开始 | T+520.19 | 三子级固体火箭发动机点火(离地面高度443.9千米) |

T+161.56 | 抛掉头部整流罩 | T+579.00 | 卫星与三子级火箭分离,卫星入轨 |

T+170.06 | 二子级飞行程序结束 |

序号 | 发射时间 | 国际天文代号 | 发射地点 | 载荷 | 载荷质量 | 轨道类型 | 轨道近地点高度 | 轨道远地点高度 | 轨道 倾角 | 结果 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 | 1970-04-24 | 1970 34A | 酒泉航天发射中心 | 东方红一号 | 173 千克 | LEO | 439千米 | 2384千米 | 68.5度 | 成功 |

2 | 1971-03-03 | 1971 18A | 酒泉航天发射中心 | 实践 一号 | 221 千克 | LEO | 266千米 | 1826千米 | 69.9度 | 成功 |

长征一号完成两次成功发射任务后,已经退役 。

长征一号运载火箭于1965年开始研制。1970年4月 24日,长征一号发射"东方红一号"以后,研制单位进行过长征一号A、B、C、D四种状态研制 。

长征一号D

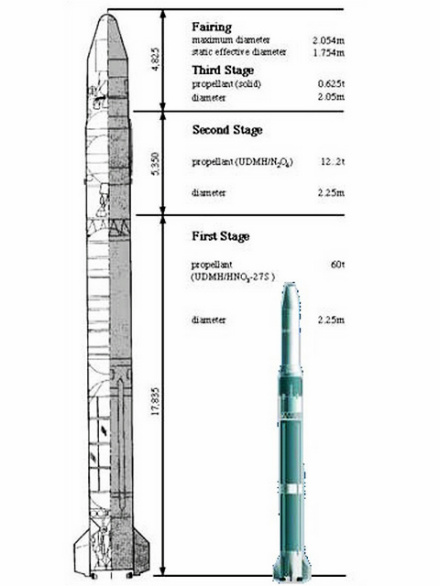

长征一号运载火箭主要参数

长征一号运载火箭主要参数

长征一号D运载火箭采用"平台-计算机"全惯性制导,可以发射各种低轨道卫星(如质量 800-1000q千克、轨道高度200千米、倾角31.5°的可回收卫星和质量约350千克、轨道高度为903千米的太阳同步轨道卫星等)。卫星入轨姿态,既可以是自旋,也可以是三轴稳定状态 。

20世纪90年代,长征一号D运载火箭曾投入商业发射 。

基本参数 | |

|---|---|

火箭全长(米) |

28.22 |

起飞质量(吨) |

81075 |

起飞推力(千牛) |

1101.2 |

整流罩直径(米) |

2.054 |

一级推进剂 |

硝酸-27S/偏二甲肼 |

二级推进剂 |

四氧化二氮/偏二甲肼 |

三级推进剂 |

端羟基聚丁二烯复合推进剂 |

性能参数 | |

发射入轨高度(千米) | 300 |

发射入轨倾角(度) | 57 |

运载能力 | 930千克(自旋卫星)/750千克(三周稳定卫星) |

长征一号研制中取得多项科研成果,其中重要专项是:

1、长征一号卫星运载器总体设计;

2、两级火箭热分离技术方案 。

荣誉表彰

1978年召开的中国全国科学大会上,“长征一号火箭总体设计方案”和“两级火箭热分离技术方案”2个专项,荣获中国“国家科学技术重大贡献奖状” 。

设立中国航天日

自2016年起,中国将每年的4月24日设立为“中国航天日”,以纪念长征一号运载火箭成功发射中国第一颗人造卫星东方红一号 。

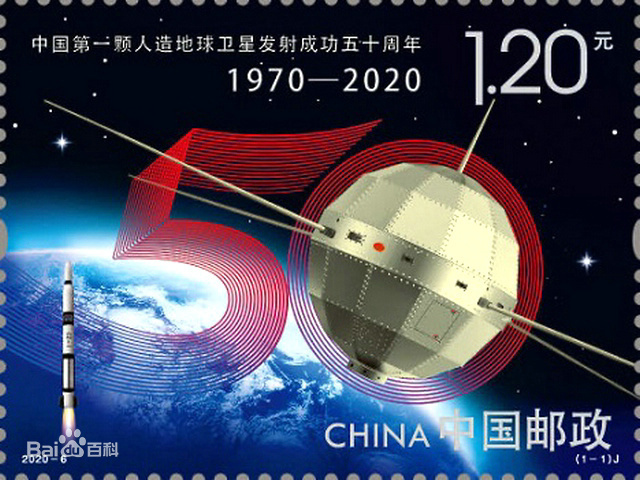

纪念邮品

2020年4月24日中国邮政发行《中国第一颗人造地球卫星发射成功五十周年》纪念邮票一套1枚。全套面值1.20元。发行量为730万套。邮票画面以“东方红一号”卫星和数字“50”为主体,配有“长征一号”运载火箭和蓝色地球的形象 。

东方红一号发射成功50周年纪念邮票上的长征一号火箭图案

东方红一号发射成功50周年纪念邮票上的长征一号火箭图案

长征一号发射

长征一号发射

长征一号成功将东方红一号卫星送入太空,使中国成为继苏、美、法、日之后第五个把卫星送入太空的国家,长征一号运载能力仅落后于苏美,处于世界第三的位置。东方红一号卫星总重173千克,超过了前四个国家发射第一颗卫星的重量之和。长征一号成功将东方红一号卫星送入近地点439千米,远地点2384千米轨道,比美苏发射卫星的轨道都要高,并且一直在轨道飞行 。(中国日报网 评)

运载火箭进入空间的能力,是探测和利用空间的前提与基础。长征一号的诞生,标志着中国打通了走向太空的“快速路”,中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类真正成为了可能。作为中国自主研制的首枚运载火箭,长征一号为中国人叩开了天宇之门,为后续长征系列运载火箭的研制奠定了坚实技术基础,积累了宝贵经验 。(人民网 评)

长征一号是中国根据液体导弹改进而来,具有明显的武器特点。作为第一代火箭,长征一号解决了中国运载火箭有无问题,但该火箭运载能力等总体性能偏低,使用维护性差,发射场测试发射周期长,还是采用相对落后的模拟控制系统 。(《宇航总体技术》 评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。