-

国教 编辑

国教(State Religion):全称国家宗教。指的是由国家确立的在本国具有高于其它宗教地位的宗教。国教往往负担着通过宗教宣扬国家思想的任务。国家宗教是实行国教制度的国家中占统治地位的官方意识形态,得到国家的支持和保护,并为维护国家政权的稳定和社会生活的秩序服务。

在古代和中世纪,许多奴隶制和封建制的国家都有强制性的官方宗教。在现代仍然有实行国教制的国家。在这些国家,国教的地位一般不能由某个党派予以变更或否定,其教义、教规和礼拜仪式也不得随意更改。宗教在实行国教制的国家与实行政教合一或没有国教的国家均有所不同。

在政教合一国家中,宗教的地位至高无上,国家元首和宗教领袖同为一人。例如今日之梵蒂冈(罗马教廷)和沙特阿拉伯、伊朗等。在没有国教的国家中,往往存在多种宗教,法律规定各种宗教的地位是平等的,宗教信仰自由。例如今日之中国、美国等。而在实行国教制的国家,国家政权具有独立性,不受国教的支配或约束,但是又需要依靠国教来确立自己的合法性和权威。同时,国教不具有凌驾于国家政权之上的权力,但是又通过满足国家政权的需要来获得优于国内其他宗教的生存、发展条件和特殊的地位。例如今日佛教之在泰国、锡金,圣公会之在英国,天主教之在意大利、西班牙,犹太教之在以色列,等等。

中文名:国教

外文名:State Religion

全称:国家宗教

概念:由国家确立高于其它宗教的宗教

任务:维护国家政权

主要宗教:天主教

.:基督教

国教是国家的政治价值所在。在通常情况下,有国家就有国家宗教。所谓国家宗教,是以特定的政治理念或政治信仰为核心,以特定的政治典礼为表现形式,以全体国民为教团成员,以国家行政组织为宗教组织,以国家道德为宗教道德,以特定的历史文献为经典的文化形态。从历史发展的宏观过程看,国家宗教非但无害,反而有益而且必要。没有政治信仰,政治伦理和政治秩序将失去终极价值的支持,因而也就失去了存在的合理性。

国家宗教是实行国教制度的国家中占统治地位的官方意识形态,得到国家的支持和保护,并为维护国家政权的稳定和社会生活的秩序服务。

国家信仰

教堂

教堂

政治信息

政治价值认同是一种思想运动,最终结果是形成政治信念。当一个社会中的绝大多数成员认为某种社会行为是对的,某种社会行为是错的,表明该社会已然有了特定的政治道德观,而政治道德又依赖于终极政治价值观的支持。政治价值观反映了对特定政治状况和政治结构的认同。人们形成一种特定的政治价值观通常不是独立思考之后的结果,更多地受到了社会环境的影响,对于社会下层民众来说尤其如此。在一个社会中,每一个人的政治价值观不完全相同,但在基本的社会道德准则方面却大体一致。如同人不能不吃饭、不能不睡眠一样,缺乏特定的政治价值观,一个人就难以容身于特定的政治和社会。政治价值观是一种“思想锁定”,它要求并限制人们依照一定的规则去做,却不要求人们进一步思考,为什么这样做。政治价值观是政治信念或政治信仰,而信仰是无条件的认同。

内涵定义

从某种角度看,信仰是一种宗教精神,而不是理性精神。理性面前无“定论”,而信仰的本质属性是“预设定论”。思想的僵化既是社会稳定的功臣,也是社会迟滞不前的罪魁祸首。任何一种政治价值观都是人为设定的,是一种政治选择。当它被社会中大多数成员认同并固化之后,便被视为“理性”。这种“理性”却不容讨论,在理论上是“盲点”,被确定为“纲常”和“基本原则”。这显然是逻辑上的悖论。历史的经验表明,在前一个历史时代中被奉为“理性”的信念,在后一个历史时代又往往被视为“非理”和愚昧,被拒斥和否定。人类政治精神的演进就是这种不断的自我否定过程,从粗陋走向精致。人类对政治文明的敏锐洞察力就在这一精致过程中钝化了。事实表明,生活在特定政治环境下的绝大多数人的思想都有局限性。这是一种“井蛙效应”。当蛙从原来所处的井中超越出来的时候,它才会蓦然发现,原来的井实际上是它认识世界的牢笼。宗教精神正是思想的牢笼。当我们作出这种认识判断的时候,并不表明我们对国家信仰持消极态度,更无意否定国家信仰的积极功能和意义。我们所要表明的是,国家信仰或政治信念是一柄双刃剑,而政治引导者的责任就在于认识政治信仰的双重功能,将政治引向日益昌明的通衢大道。

国家宗教是实行国教制度的国家中占统治地位的官方意识形态,得到国家的支持和保护,并为维护国家政权的稳定和社会生活的秩序服务。在古代和中世纪,许多奴隶制和封建制的国家都有强制性的官方宗教。在现代仍然有实行国教制的国家。在这些国家,国教的地位一般不能由某个党派予以变更或否定,其教义、教规和礼拜仪式也不得随意更改。宗教在实行国教制的国家与实行政教合一或没有国教的国家均有所不同。

政府依存

在政教合一国家中,宗教的地位至高无上,国家元首和宗教领袖同为一人,国教可以对国家的政治和政策有很大影响力,有的国家内的人民更强制成为国教之信徒。但在宗教改革运动之后以至近代,国家多实行政教分离政策,国教不能再支配国家的政策和人民的生活。在宗教自由的思潮和世界人权宣言的推动下,人们大多可根据自己的判决选择宗教。而在实行国教制的国家,国家政权具有独立性,不受国教的支配或约束,但是又需要依靠国教来确立自己的合法性和权威。同时,国教不具有凌驾于国家政权之上的权力,但是又通过满足国家政权的需要来获得优于国内其他宗教的生存、发展条件和特殊的地位。在没有国教的国家中,往往存在多种宗教,法律规定各种宗教的地位是平等的,宗教信仰自由。

权力运作

国家信仰的形成既是一个自然的社会化过程,也是一个权力运作的政治化过程。中国古代国家形态几经变迁,在每一次国家形态的转型期都发生过新旧政治信念的冲突,旧的国家信仰体系和政治信念被淘汰是必然结局。这并不是说政治工具——政府及其权力不发挥作用,而是说随着政府性质的转变,旧的国家信仰失去了其存在的根基。任何政府都在利用一切手段尽可能宣扬自己的政治价值观。毫无疑问,政府是贯彻特定的国家观念的工具。然而政府本身需要权威,一个没有权威的政府形同虚设。

权威的获得通常依赖两种手段:一种手段是运用暴力,强制社会成员遵守既定的社会秩序;另一种手段是使政府本身偶像化、神圣化。实践表明,单独运用其中的一种手段特别是仅仅运用暴力手段并不成功,它往往导致作为政治工具的政府本身的毁灭。在历史上大多数情况下,是二者并用。如此一来,作为传布国家政治信念工具的政府或统治者首先被信念化、神圣化,成了政治信仰体系的中枢。于是我们看到,中国历史中有关部族领袖的神话和帝王神话是那样斑斓多姿,累累不穷。

历史传承

政治信念和政治神话是抽象的,在各个不同的历史时代,它需要以一定的直观的形式表现出来,变成形象化的可视的语言。只有这样,信仰才能固化在人们心中,并进一步贯彻到人们社会生活的具体实践中。我们看到,宗教的演进过程就是信仰的不断抽象化过程,也就是对偶象崇拜和礼仪形式逐渐扬弃的过程。

然而在中国古代,几乎没有任何一种宗教,无论是国家宗教还是民间宗教,能完全摆脱偶像崇拜或典礼仪式。宗教仪式本身是一个历史范畴,宗教信仰的“外化”程度与人们抽象思维的能力成反比。

“国之大事,在祀与戎”,商朝实行的是周祭制度;而在中古时代,无论是封禅还是郊祀,政治祭祀在频率上和规模上都大为逊色。即使在现代政治中,国教典礼仪式依然存在。

祭奠礼仪

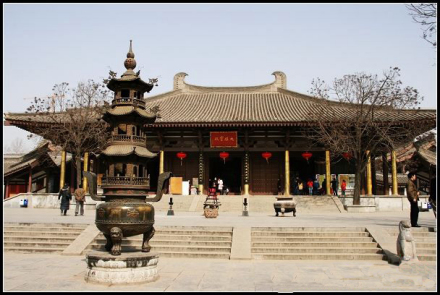

佛教寺院主建筑——大雄宝殿

佛教寺院主建筑——大雄宝殿

杰克·顾迪(Jack Goody)对典礼仪式素有研究,他把典礼仪式分为三类:巫术的,宗教的,世俗的。他认为“宗教典礼……是唯一的关涉神秘信仰或上帝,即超自然存在的”。韦斯勒(H. J. Wechsler)补充道:“典礼是一种象征性的陈述形式。”说得更明确些,宗教典礼是宗教信念和宗教精神的外化,是宗教精神的模式化和行为化。其重要意义在于,它使宗教精神得以强化和宣泄,使信仰变成了看得见的行为,并使宗教角色不断得以表达和确认。

政治典礼

人们往往有一种误解,认为政治礼仪或国教典礼无足轻重,甚至荒唐无稽。从国家宗教研究的立场看,实际情形刚好相反,政治典礼对国教信仰的维护至关紧要,有形的信仰与无形的信仰互为表里,不可或阙。不同时代有不同的政治信仰表达方式,在抛弃旧的信仰表达方式之后,有必要建立新的信仰表达方式。国教典礼仪式的真空或缺失同国家信仰的缺失一样,后果是严重的和灾难性的,它会造成政治价值的流失,并有可能导致特定政治秩序的衰亡。从表面上看,这样的主张与所谓“政教分离”的时代精神相悖,但历史已然表明,“政教分离”的根本要求在于,在一个民间宗教多元化的国度中,政府应该与某一种民间宗教或某一个宗教教派分离,而不是政治与政治信仰分离,也不是政治与为国家信仰服务的典礼仪式分离。这一点对我们认识国家宗教十分重要。

道德追求

伊斯兰教——清真寺

伊斯兰教——清真寺

教派差异

随着人类社会政治结构的变迁,政治道德或政治伦理也在发生相应的变化。在中国上古时代,它反映为维系部族之间关系的“天命”和维系部族内部等级关系的“礼”。秦汉以后,血缘国家解体,地缘国家形成,政治伦理也就演变成以三纲、六纪、五常为内容的新体系。君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,在现代人看来这样的说教不仅可恶,而且可笑。然而,董仲舒把三纲说成是上天的意志,朱熹更把这说成是天理。在尊天理、灭人欲的道德训条下,现实政治秩序变得神圣不可触犯,违背国家道德就是邪恶,甚至是大逆不道。

这种联系与区别在儒教道德观与佛教、道教道德观的比较中可以清晰地反映出来。作为中国中世纪的国家宗教,儒教强调的是政治纲常原则,是“君君、臣臣、父父、子子”和“有道伐无道”等等,总之一句话,正像韦伯(Max Weber)反复强调的那样,儒教是“入世”的宗教。与儒教大相异趣,道教关注祛病健身和修炼成仙,佛教追求精神不死和涅盘境界。然而在基本的道德诫条方面,儒教与佛、道二教却有很大的相似性,儒教固有的仁、义、礼、智、信等道德准则被注入到道教和佛教道德准则中去,不杀生、不淫欲成了道教和佛教对儒教道德的进一步运用。

国教道德是民间宗教道德向政治领域的延伸。用这一观点透视近代美国社会,可以从中发现许多相似性。哈切森(R. G. Hutcheson)指出,在美国历史上的宗教与公共道德关系上,“一方面人们所关心的是在这个具有多种宗教的社会中如何为所有的人提供充分的良知自由和同等的保护,但另一方面人们又关心如何形成一种民族的文化。所有的人……都一致认为,社会道德的支柱所在是宗教。正是这种关心导致这么多的人坚持要确立某种官方宗教”。他认为,这种官方宗教可能是“一种多信仰的国教”,因为在这里“显然没有一种单独的宗教能获得大多数的支持,而这种支持正是国教的必要条件”。与中国传统的儒教类似,美国的官方宗教也是隐性的,但却是存在的。它所具有的“公共道德”的基础,正是以基督新教、天主教、犹太教为主干的民间宗教道德体系。

古典形态

朝圣的伊斯兰教教徒

朝圣的伊斯兰教教徒

政治属性

国家宗教是对具有政治属性、为政治秩序服务的宗教的规定和命名,是一种对属性的逻辑判断。当国家宗教与民间宗教走向二途以后,民间宗教从古典的一体化宗教中蜕变出来,建立起了自己的教团组织机构。但国家宗教的组织机构在哪里?其实,国教组织正是国家的行政组织,国教机构正是国家行政机构。“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”国家组织作为国教组织、国家行政机构作为国教机构的真相,恰恰是由中国古代最不具有国教信仰特征的秦王朝赤裸裸地揭示出来的。秦朝丞相李斯声称:“以法为教,以吏为师。”如果把这话移植到汉代,当然是“以儒为教,以吏为师”。执掌国教布道职能的不是民间僧侣,而是政府的经学博士和士大夫,他们布道的对象正是治下的民众。因而实际上,国家行政组织充当着国教组织,各级官员兼任着国教牧师或政治牧师的角色。

普世价值

如果说在国家宗教与民间宗教一体化时期二者是平分秋色的话,国家宗教与民间宗教分离后,惟有国家宗教组织具有普世性,是全体国民的组织,而无论它的国民分属哪一种民间宗教。在民间宗教组织最初兴起的过程中,它们也试图建立一种普世性的组织,如太平道和五斗米道,但“国不堪贰”,国中之国或权外之权显然不能被官方接受。其结果众所周知,太平道和五斗米道后来均遭覆灭的厄运。在汉代以后的中国,严格意义上的民间宗教组织规模很小,政府通常规定某一个州、县大致固定的职业僧侣名额,以度牒作为合法僧侣的身份证件。作为臣民,可以自由选择某一种民间宗教信仰,但通常不被允许与某一民间宗教结成过于紧密的组织联系。也就是说,他们只能是一般化的信徒,而不得随意成为职业僧侣。一旦这一原则受到破坏,便预示着破坏这一原则的民间宗教的灾难来临。“三武一宗法难”的根源之一,正在于民间宗教组织的扩张危害了国教组织的独占性原则。

综述

国教组织一旦得到确认,国教作为教团组织所由构成的成员身份也就暴露出来。同民间宗教一样,国家宗教也有自己的教主、教皇、教士和教徒。教主是特定宗教真实或虚拟的创立者。国教的教主未必是国家宗教的真正创立者,但他必定是国教精神的主张者或国教精神依托的对象。实际上,国教的教主自己未必与特定的国家宗教直接有关,甚至他自己可能根本就未料到死后会成为后来国教精神的创立者和神启者、国教经典的制作者、政治道德的立法者。在传统中国,自汉代至清朝,国教的主要教主是孔子。在汉代的政治神话中,孔子生不寻常,端门受命,制作六经,为汉家制度等等。一句话,他是中华民族的精神领袖,是民族文化的象征。国教教主追求一个理想国,这个理想国同民间宗教的追求相比是“入世”的,但对政治现实来说却是“出世”的,它追求的境界乃在虚拟的、从未真正存在的历史幻境当中。由于国家状况和政治历史的不稳定性,国教教主也呈现出动态的场面。当民间宗教之一被人们企图抬上政治舞台的时候,也会产生国教教主的多元化。国教教主的多元化虽可带来国教精神和教义的丰富多彩,但不同国教教义之间的矛盾和冲突,又会削弱教义的稳定性和权威性,给政治增加难以预料的变数。于是,教义的整合变得必要,变得更具宽容性,从而形成新的国教教义或面目虽旧而精神开新的国教教主。

教皇

教皇

教皇

教士

宗教神职人员

宗教神职人员

教徒

教徒(教民)是宗教的信众和布道的对象,是国教教义的接受者。如果说民间宗教信徒有信教与不信教自由的话,国教信徒的境遇便不那么自由了。从理论上说,一个国家内的全部臣民都应该是国教的信徒,执行国教教皇的命令,接受教士的训导,向教主顶礼膜拜。在民间宗教与国家宗教一体化的国家中,执行国家首脑的指令就是照精神领袖的旨意办事,国家道德就是宗教道德。在民间宗教多元化且势均力敌的国家中,民间宗教信徒的身份形形色色,比如有佛教徒、道教徒、伊斯兰教徒等等,但这并不影响他们成为国教信徒,因为从理论上说国教徒身份能够包容民间宗教信徒的身份,二者并不矛盾。从信仰的内容看,民间宗教信仰的对象是生命的主宰,而国教信仰的对象是政治的主宰,二者可以为二,也可以为一,通常并不矛盾。国家宗教强调世俗道德,一个不信奉民间宗教的人,却不得不信奉国教道德。民间宗教的异教徒之间潜在着敌意,而国家宗教的异教徒之间同样潜在着不满。“非我族类,其心必异”这一古训是政教一体化情形下的国教心态;自恃肩负传布民主和自由使命,以拯救其他民族于水火而自居,则是国教教徒心态的现代翻版。

孔子

孔子

规定天主教为国教的有梵蒂冈。

规定伊斯兰教为国教的有伊拉克、叙利亚、沙特阿拉伯等等多数中东阿拉伯国家及亚洲的马来西亚。

规定佛教为国教的有泰国、柬埔寨等国家。

政教合一,强制人民信奉国教(伊斯兰教)的有伊朗。

另外,虽强调宗教自由,但美国与西方许多国家,仍在某些制度设计(如1954年美国国会加入的“one nation, under God”的总统誓词)上,独厚特定宗教,在某程度上也可视为一种隐性的国教表征。“封建中国的‘国教’无疑是儒教”,而所谓儒教“是由统治阶级或执政当局定为国家的全民性信仰的宗教,它是一定社会中占统治地位的官方意识形态,是维护统治秩序的最重要的精神支柱”。也有学者提出“宗法性传统宗教”概念,认为在中国历史上有一种大的宗教一直作为正宗信仰而被社会上下普遍接受,并绵延数千年而不绝,这种宗教“就是宗教性传统宗教”,“宗法性传统宗教过分地依赖于国家政权和各阶层的族权,自身在组织上没有任何独立性,也没有教徒与非教徒的界限”。进而,宗法性传统宗教又被指认为“正统国家宗教”:“宗法性传统宗教是中国夏、商、周三代创立、至明清绵延不绝的正统国家宗教。它有一套完整的宗教理论和礼仪体系。”认为“儒教没有在政权组织之外建立自己的组织,政权组织同时也就是儒教的宗教组织”,并把儒教的形成确定在汉武帝时期。明确地说:中国“历代王朝都以儒教为国教,孔子为教主。”

而有些人认为这种说法欠妥。说法是:上述对于中国历史上国教的说法没有历史根据。中国历史上存在明确将某种宗教以国家法律的形式确立为国教的记载。如唐朝和宋朝就将道教确立为国教;元朝将喇嘛教确立为国教。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 国际体育运动代表大会

上一篇 绅士教育