-

天马山 编辑

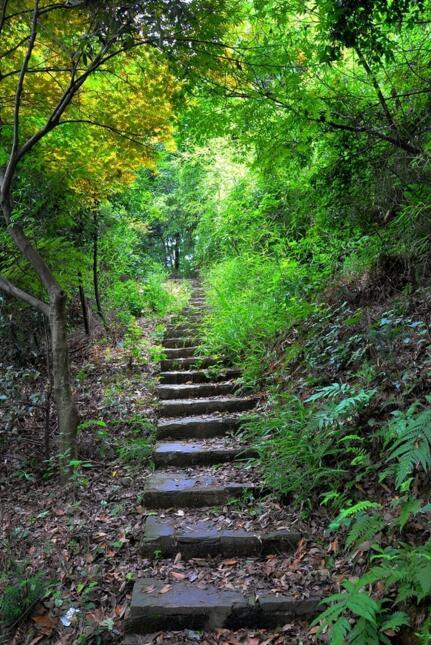

天马山,人文历史悠久,明清时商业兴盛。民国以来向为区、乡驻地。 为松郡九峰中第八山。位于上海佘山西南10公里,距松江区府11公里。主峰海拔98.2余米,山势巍峨险峻陡峭,境内森林繁茂,为上海陆上海拔最高地点,也是佘山九峰十二山中山林面积最大、海拔最高的一座山。有南北两峰,形如天马,故名。黑松、油桐、毛竹等郁郁成林。

相传春秋吴国干将铸剑于此。据元代杨维桢《干山志》中记:“世传夫差冢干将其山”。又据旧《图经》记,有干姓者居此;《圆智寺记》中也谓山后皆干姓所有,故名干山。三高士墓也坐落于此,三墓毗连,东南为杨维桢墓,西边为陆居仁墓,北边为钱唯善。明初松江府知府何赐为之立碑,明万历12年(公元1584年),华亭知县陈秉浩为之封土修墓,并立“三高士碑”。寂寂干山麓,萧萧高士坟。肖风吹绿竹,峻节媲三君。天马山是沪上少为人知的佛道并存的名山胜地。

中文名:天马山

外文名:TianMa Mountains

地理位置:上海市松江区境内

气候条件:亚热带季风气候

开放时间:全天

门票价格:成人票10 元;老人、学生票5元

占地面积:44.47 公顷

著名景点:三高士墓、看剑亭、餐霞馆、八仙坡、留云壁、二陆草堂、半珠庵、香岩精舍、双松台、濯月泉、上清泉、圆智教寺、上峰寺、朝真道院、玉皇殿、东岳行宫、护珠塔、太虚楼

别名:干山

教派:道教正一派

机场:虹桥机场

火车站:松江火车站

建议游玩时长:半天

适宜游玩季节:四季景色不同,春秋为佳

此间土地:仁智文华四明镇位真宫福德正神

此间山神:奉训抱遗紫旸威灵猛烈将军神主

天马山

天马山

天马山

天马山

天马山

天马山

道教医药

天马山(即松郡九峰)的道教医药学的理论核心是以“精”为本,保“精”为先。天马山道教医药(松郡九峰实为一体,九山相连)受吴越文化的影响,吸收了吴越文化中“养精”、海纳百川理论,在医药理论上是以精惟本,保精为先。《景岳全书·脾胃》中说:“人之始生,本乎精血之原;人之既生,由乎水谷之养。非精血,无以充形体之基;非水谷,无以成形体之壮。”黄帝《素问·金匮真言论》中说“夫精者,身之本也”,清周学海《读医随笔·气血精神论》中说:“精有四:曰精也,曰血也,曰津也,曰液也”。从以上这些文献上可以看出,”精“是人生命之来源,人有邪气盛则实,精气夺则虚。因此,天马山道教医药中特别注重“精”的保养。自从天马山(松郡九峰)道教创建以来,松郡九峰的道医们(如薛道人、彭真人)就源源不断地从民间吸取营养,引进技术,将流行在民间的各种健身养气法收入道教,加以宗教化地改造,纳入道教医药体系中,成为松郡道教医药体系中“养精”方法的准则。在用药治病疗伤方面,道医们也是以养精、润精、藏精、补精为主要治疗方法。

道教绘画

改琦松江府城隍庙神像图轴

清代道教绘画。所绘天尊、太上老君、雷天君、东阳观主等神像,都不雷同,姿态各异,极为传神。

九峰三泖图

九峰三泖指松郡九及松江、青浦、金山至浙江相连的小湖荡。“九峰三泖”是一处山水胜地,也是道教胜地。此幅画也是中国南宗山水画与海派书画的主要源头。

位置

天马山

天马山

地质地貌

天马山地处长江三角洲前缘河口滨海平原,周边高峰林立。天马山山势陡峻,山体脊线近东西方向,长约0.8公里,南北山体宽约1公里。南坡陡,常出现峭壁;北坡缓而长,山形不对称。由中生代熔岩与火山碎屑岩构成,局部有粗面流纹岩、英安流纹岩、粗面流纹质熔结凝灰岩、流纹质(岩屑)晶屑凝灰岩、流纹质玻屑凝灰岩。明清之际,天马山林木翳然,黑松、油桐、毛竹、广竹、等蔚然成林,长势旺盛。

气候

天马山属北亚热带季风区域,受冷暖空气影响,四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足,无霜期长,冬季盛行西北风,受大陆风侵袭,以少雨寒冷天气为主;夏季盛行东南风,受来自海洋风控制,天气炎热多雨;春秋季为冬夏季风交替时期,常形成冷暖干湿多变等不稳定天气,又由于冬夏季风强弱和进退迟早不一,造成年际变化上的差异。

植被

天马山原生植被属北亚热带常绿阔叶、落叶阔叶混合林,次生林为针阔混交林和针叶林,主要有水杉、柳杉、黑松、香樟、白榆、榉、槭、悬铃木、青枫、梧桐、女贞、毛竹、蔑竹、棕榈等。

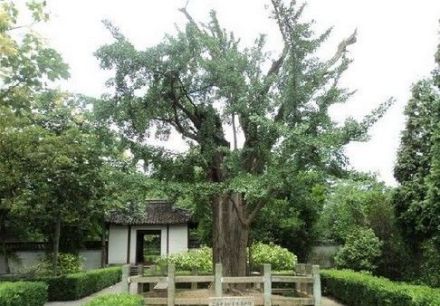

宋代银杏树

天马山

天马山

天马山

天马山

天马山有一馆、一祠、一楼、一庵、一庙、一寺、一道院、二亭、二池、二寺、二堂、二精舍、二塔、二山房、二草堂、三泉、三台、三园、三轩、四殿、四阁等胜景,以朝真道院为中心。

嘉庆府志载有“十景”:

三高士墓:在山东麓,为元代著名文人杨维桢、钱惟善、陆居仁三墓的合称。杨为浙江会稽人,钱为浙江钱塘人,陆为华亭人,3人同隐干山,死后皆葬于此。南为杨墓,其左2丈为陆墓,又稍左靠北1丈为钱墓。据《干山志》记:“万历甲申华亭知县陈秉浩封土修墓,立三高士碑于其上。”

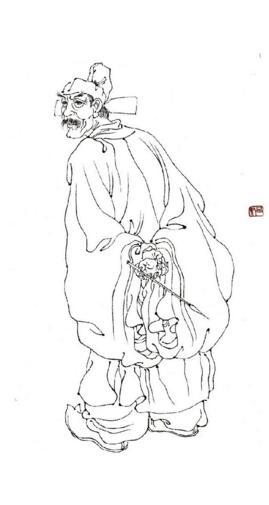

杨维桢像

杨维桢像

钱惟善

濯月泉:又称天下第四泉、片玉泉、浴眼泉。据《干山志》记,在原朝真道院、餐霞馆后,旧时曾建亭其上,董其昌题有“山引三花秀,名因片玉高”之句。明何三畏曾作“第四泉记”云:“考之郡志,天马山有浴眼泉,掬之明目,而此泉自地涌出,缘石壁数仞,自苍苔紫藓间汩汩而下。羽士沿其流处,发其脉,广深丈许,得石地中,模糊一石,拂之,隐隐有点画形,因洗而视之,有‘天下第四泉’五字。”而嘉庆府志载濯月泉又名第四泉;《娄县志》则记:“有泉曰片玉,掬以颒面,云能明目。”故实为一泉4名。其他名胜

濂泉和濂池:泉在半珠庵左,去地可四五丈,山岩壁立,水脉无穷,味谈且甘,可供茗饮。据《干山志》记载,泉分左右,相距十步许,左泉状若耳形,右泉状若井幅。蜿蜒而下,下注悬为瀑,汇为涧,积而为池,阴晴不歇。据传为古代干将淬剑池。历史上曾作为天马山望族周氏的家泉,而周氏源出濂溪,故名泉为濂泉,以示不忘家族渊源,后周氏易名濂池,俗称周家荷潭。池方二亩余,距山麓仅数步,前通秀溪。当时池植莲藕,池中数百尾游鱼鳞鳞,孤塔倒映,波动不移。池畔垂柳依依,鱼矶层错,隔岸青壁陡立,极富泉池之胜。

上清泉:据《干山志》记载,在天马山的中峰,原元代宣抚使周显祠的下面,为宋徵士周镛所凿。深四五丈,通体块石上刻“上清泉”3字,旁镌“咸淳癸酉山隐题”7字。

双石鱼:《干山志》作双鱼石,原在山顶,相传被风雨化去。志载,其胁有泉,游人掬以頮面,云能明目。

天马山

天马山

寺内大雄宝殿前东南隅有四级砖塔一座,高三寻(约8米)。北宋元丰二年(1079年)“横云山人”南阳许龄(字文全)所建。据其建塔碑记称:“是以特捐净贿,命工匠建立阿育王塔像一所,安置释迦如来真身舍利,及金书金像。”南宋淳佑五年(1245年),僧妙林(一作昙庆)重修,舍利子于塔下。明万历年间,林景暘担心砖塔岁久将倾,故而拆开重建。在塔的第二层中发现一石函,内置青瓷瓶,贮有舍利子六颗。据亲眼所见者称,它们如同雨花石一般,呈淡红、浅黄、白等几种颜色。其中有一颗莹净如玉,略带红彩,光耀夺目。又有铜观音像一尊,高四寸。另有古钱及金字《大悲心经咒》一卷,经卷见风即化。修塔之事,因林太仆病故,而中途搁置下来。寺中僧侣曾为之募化,但最后也不了了之。直到崇祯十三年(1640年)吕廷振独力重建。瞿然恭所撰《塔记》称,吕廷振对自己的父亲十分孝顺,因为其父别号“中阳”,而且塔又在寺院的东南隅,于是就题名为“中阳塔”。清代乾隆六年(1741年),塔被寺僧观其拆毁。大雄宝殿甬道旁有水井两眼,东面一眼的井圈上刻有“永甘”二字、西面一眼刻着“清净”二字。据《干山志》记载,清代康熙二十一年(1682年)六月四日,井中泉水大溢。

上峰寺:在天马山南高峰,明成化年间建,内供铜铸饰金观音像。清康熙三十七年(1698年)于大殿东南隅建摩云阁,崇伟壮观。此外尚有三清殿、祖师殿等。

中峰寺:在山半,有斗姥阁等建筑。

朝真道院:在护珠塔下,元大德年间(1297~1307年)建造,是松江有名的道教宫观,有玉皇阁、三清殿、斗姆殿、炼丹古井等建筑。主要供奉三清、玉皇、真武、斗姆等仙真。

玉皇殿:在山之中峰,朝真道院后,明景泰元年(1450年)修建。朝真道院后陡叠着三十三步石梯,石板整洁光滑,每级都是三米长的整条石嵌砌。古人称它为“登天梯”,传说登一步石梯即上一重天。沿着斜坡石阶拾级而上,登完三十三步,即见一座宏伟古朴的玉皇殿。殿宇建筑宏伟,其实非凡。殿前原有元代石香炉,高达三米,由四段组成:下段如鼎足,腹似鼓;中段八方空明,嵌成八仙模样;上段六方各刻有神像;顶如宝座,呈五岳朝天状。古香炉四周石刻文字颇多,精细独特,雕凿精美。东岳行宫:在中峰寺旁,斜塔之上。元大德八年(1304年)宣抚使周显建。旧时香火特盛。其西偏旧有地藏殿,向属圆智教寺。乾隆三十七年(1772年),里人改奉东岳掌刑之神杨侯(俗称杨老爷),改称酆都杨侯庙,并建两庑山门。初建于明代天启年间(1621~1627年),史称“杨侯神祠”,杨侯是东岳掌刑之神,其“灵爽最赫,祈祀辄应”。杨侯庙又被称之为“杨爷殿”,杨侯又称为“杨老爷”。杨侯名文圣,敕封照天侯,相传为本邑典岳官,因一次失慎,与庙同焚,后尊为神,故杨侯像面部被涂饰得黑黝黝的。殿中供着的杨侯,手持金瓜锤,枋上悬匾称“生死关”,系邑人瞿然恭所书。供桌下有一双巨大靴痕,讹传为神靴。殿北梁架上悬挂着宽数尺的大算盘,一旁贴着警世之语“任尔千算万算,不如我这里一算。”左右壁间,两旁万年台,陈设着高数尺的泥塑冥间二十四司。往北深入,为杨侯正殿、享殿、寝宫。沿途木栅栏内供有皂班,有红帽、捆绑、刀斧、内随等,牛头马面,神态各异。另有大小阴船置于殿侧,更有大阴船独置一室,俗称伤司船。再后系享殿,最后为寝宫。杨侯殿侧,养着纯黑羊,系好事者施舍,称黑羊为黑面杨侯坐骑。杨侯殿的南面是一方庭院,照壁面北,以堆灰工艺塑有麒麟望日图。折过照壁,南为戏楼,楼北檐下悬匾称“飞尘台”,旁塑白马一匹。南檐下一匾“帝出乎震”,相传为七龄小童所书。庭院中央置有铜鼎,重约六、七百斤,系清代顺治年间(1644~1661年)江南提督梁化凤等捐造。铜鼎的肚儿被香客游人抚摸得光溜溜的,能照见人影儿。

天马山

天马山

护珠宝光塔

护珠宝光塔

山舟:建于干山,位于天马山西麓。其址在天马山西麓,南宋末年周镛、周镐兄弟隐居读书之地。建于南宋咸淳年间(1265~1274年)。周镛,字山隐,与弟周镐友爱,以读书、著述自娱。咸淳皇帝时,朝廷想要委以一官半职,兄弟二人坚辞不出,为世论所称颂。南宋建炎元年(1127年),御前银甲将军、招抚两浙秀州路招抚使周文达由汴京(今河南开封)扈驾南巡,定居于华亭天马雍仁里。此后,宗族繁衍,为天马山世族。被里人呼为“山周”。赵孟頫尚未出仕之前,与周氏兄弟友好。曾用大篆书写“山舟”二字,作为周氏兄弟斋屋的榜额。“舟”和“周”谐音,“山舟”即是“山周”。但据元代陆居仁《山舟记》解释,还有更深层的含意:“山静物,舟动物;山在陆,舟在水;山居安,舟涉险;迥不可同处,文敏同之,盖使知安必防危,犹舟居然,戒谨之道也。”元、明、清以来,“山舟”作为云间著名古迹,被著录于府志、省志,声名远播。前来访古、题咏的文人雅士不绝于途。

“山舟”西偏为“宝善堂”,清代初周士彬(号爱莲居士)所建,与其妻在此承欢养志,静修读书。又有“来雨楼”一栋,周士彬在此藏书五万余卷,为江南藏书名楼。清代乾隆三十七年(1772年),开四库馆。诏告天下,访求善本秘籍。周氏后裔周忠熺、周忠炘亲自在“宝善堂”中,将“来雨楼”藏书区分卷部、编摩校勘、装缮完整,从中挑选出三百六十六种藏书,委托长孙娄县生员周厚作为家族代表,恭献给朝廷。乾隆甲午(1774年)仲夏,乾隆皇帝在进献的宋本《两汉博闻》卷端,御笔题写七言诗一首,并赐给内府初印《佩文韵府》一部,以示嘉奖。周厚特地建亭,来供奉宸翰和赐书。

来鹤轩:在天马中峰岳祠之侧,取紫气九天文仙摇鹤来之意。据《干山志》记载,轩西当小赤壁,似天然屏障。壁右瞰泖湖,一白万顷,凭高远眺,如置身世外。

丛桂轩:在山前荷潭之右,取宋代诗人曾几诗“行攀丛桂枝,坐息丛桂影。王孙胡不归,岁晏雪霜冷。”之意。明正统年间(1436~1449年)修建,董其昌书额。

读书台:相传为二陆读书处。岩下有二松,乔柯劲干,传说为晋代遗物。钱师周曾题曰“双松台”。另据嘉庆府志记载,双松台在塔院下,双松为元代名士杨维桢手植。

菊庄:在干山下。据嘉庆府志,为元代陶宗仪种菊处。

陶宗仪像

陶宗仪像

竹溪精舍:在半珠庵处,为周悌纪念其先人嗜爱青竹,于祖莹墓庐处,缘溪植竹万竿,结庐守墓。俗称竹弄。

万松园:在山南,隐士周纪所筑。园内遍植松树,在明嘉靖年间倭寇之乱(1553~1556年)中,被砍伐殆尽。

太虚楼:明代王俞居干山时所筑,取《庄子·知北游》:“是以不过乎 崐仑 ,不游乎太虚。”之意。在岘村南,有池,纵横约五六亩,于池中建一楼阁,清流四绕,弥望汪洋,回视九峰,皆在目睫,取“太虚一点”之意,名曰“太虚楼”,实据山中之胜,故莫是龙又题为“选胜楼”。

莫是龙像

莫是龙像

南园:在干山南,明代吕廷振别业。其中以白蘋洲为最著名。周厚地有《白蘋洲记》:“天马吕氏代多硕彦,文学廷振尤称博雅,购别墅于山下,著称南园,池馆竹石,俱倩蔚幽丽,而白蘋洲之胜特著。长桥卧波,约以朱柱,遥通两岸,回房曲舍,环绕于其间”。后园遗址归周氏所有,重加构筑,名“岘村小筑”。园内“池馆竹石,俱倩蔚幽丽。长桥卧波,约以朱柱,遥通两岸。回房曲舍,复鳞次环绕于其间。”白蘋洲是园中最有名的景点。花晨月夕,吕氏在此与陈继儒、施绍莘等名士,或画舫萧笛、或赋诗酬酒,极一时之盛。清初园废,鞠为茂草。明代周忠熺(别字岘村)在其原址重新规划,营建“岘村小筑”。由金坛虞景星题额“南园旧迹”,以示渊源。中有“宝书堂”,与黄厚燧、缪烈、张昀、陈诗桓、黄之隽、董锡嘏、胡廷佩、邵玘、蒋志说等人,时时在此过从觞咏。堂西有书塾、净室。书塾上悬“活泼泼地”四字匾额。净室名“佛弟子居”,供奉着在整理南园荒圃时发现的一块奇石。该石类似古代佛像,石背刻有篆文,据说周氏还将篆文摹刻在屋楣上。但因财力有限,白蘋洲一直被荒弃于外,仅见一泓积水,蒿草丛生。

吕纪(1477~?),中国明代画家。字廷振,号乐愚。鄞(今浙江宁波)人。以画被召入宫,,擅花鸟、人物、山水,以花鸟著称于世。文学与陈继儒、施绍莘同称于时。著有《干山杂志》。

吕纪像

吕纪像

舞剑台

拾级而上,站在天马山最高峰———北高峰处,若遇天晴气爽日,游人往东南眺望,东海汪洋,大小金山,隐约可见;往西眺望,泖河片片,碧波万顷,帆影点点。在北高峰顶部还有一凸起平台,约5平方丈,其平如砥,古称舞剑台。据《干山志》载:此处为“宋银甲将军周文达舞剑台遗址……”

佘山国家森林公园天马山园

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。