-

村话 编辑

村话(Cun language),又称仡隆语,又称“哥隆”话、琼山土话,语言系属分类上属于壮侗语系黎语支,有八万母语者(1999年)。是海南北部(昌化江下游两边)的一种民族语言,使用村话的居民是汉族人,但村话并非汉语的一种。该语言综合了全海南多种语言。主要分布在昌江县昌化镇、八所三家镇、海口市西郊和羊山地区。使用村话的乡镇有:耐村、大风、昌城乡(昌化镇)三家镇、羊山地区的龙泉镇、龙桥镇、龙塘镇、永兴镇、石山镇;秀英的长流镇、西秀镇;澄迈县的某些村。

中文名:村话

又称:“哥隆”话

类型:民族语言

使用人数:约11万

村话

村话

村话中倒装句很多,比如把“大哥”叫“哥隆”,“符老师”称为“师老符”,“桌底狗”(指那些好吃懒做的人)读作“狗底桌”。在村话中,类似这样语法结构的语言现象还很多。由于发音迥异,村话对于一个外来者来说,听起来就像是一门外语。村话也是昌化江流域的一种文化。

词语:村话

注音:cūn huà

释义:1.是一种尊敬他人的称呼!

2.祝福他人!

大约在唐宋时期,由于战争的原因,一批汉族军士漂流到海南岛昌化江沿岸耐村村处一带定居,自称为“村人”,他们与当地人通婚后,放弃了原来的语言,逐渐形成了一种独特的非汉语方言,随着时间的推移,这种语言逐渐发展成为如今的村话。

村人主要分布在昌化江北岸昌江的昌化、海尾和十月田,以及南岸东方的三家、四更和八所等乡镇,人口约在17万左右,他们居住的区域南北相距约30公里,东西距离20余公里。

村人的姓氏有郭、李、林、邱、董、谢、袁、汤等26个,其中郭、林、李、吉是大姓,他们自称祖先来自福建、河南和江西等地,在族谱和墓碑上都有记载。在村人的历史源流问题上,广东技术师范学院民族学院副研究员符昌忠(三家镇红草村人)也坦言,由于过去没有人做过系统的调查研究,历代志书也未见专门记载,因此至今难以查考。

村话里的确掺有很多方言词语,有些是粤方言的,还有些是客家话或海南话的,说明他们曾经与说这些方言的人接触过。比如,村话的数量词,从1至6是自己原来的词,从7至10以及百、千、万都是汉词。这是语言和方言中的“借词”现象,由于村人现在的生活区域,原先通行的可能是黎语,后来受其它方言,如临高话和海南话的影响,才逐渐形成现在听到的村话,是黎汉长期杂居的结果。

村话漫画图

村话漫画图

村话属于汉藏语系壮侗语族黎语支已成定论,从语言的实际情况来看,也可以说它是一种“混合语”,既有与黎语同源的成分,也有汉语成分,还有不少村话独有的成分,但它的“底子”还是古百越语,因为其语法结构和构词方式,与古代百越族语言极其相似。

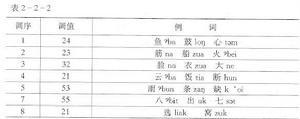

村话声调

村话声调

在讲村话的村落中,因读书人多而出名的有东方市四更镇的长山村、三家镇的红草村、昌江县昌化镇的耐村村以及昌江昌化镇的浪炳村。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。