吸虫

吸虫

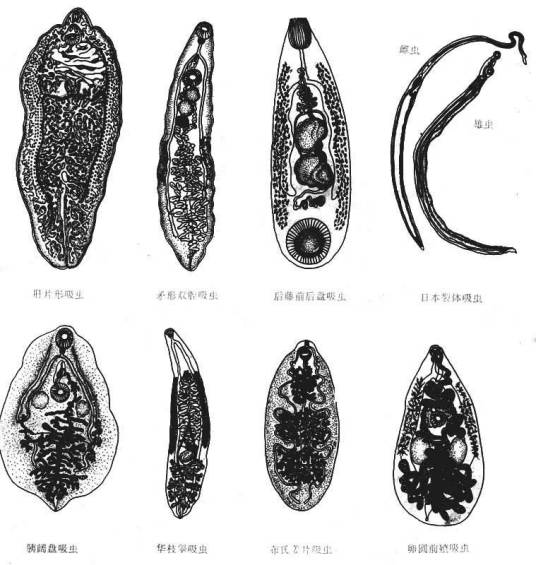

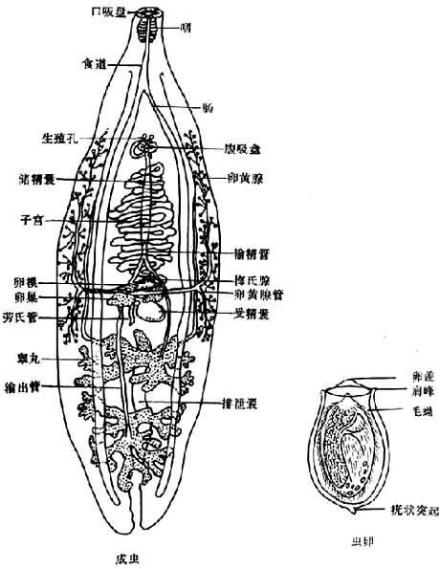

吸虫,是扁形动物门吸虫纲动物的通称,有6000种。外形舌状或叶状,背腹扁平,两侧对称;体壁由上皮层和肌肉层组成,在体壁与器官之间充满实质,无体腔;虫体具口吸盘和腹吸盘,均由肌纤维交织组成;口吸盘位于前端,消化道开口于其中;腹吸盘位于腹面,在口吸盘之后,两吸盘均有吸附作用;消化道由口、咽、食管、肠管组成,肠管在食管后分为两支,沿虫体两侧向后延伸,终止为盲端,无肛门;复殖目吸虫仅裂体吸虫是雌雄异体,其他均是雌雄同体。吸虫分布于全世界,种类均为寄生的,少数为营外寄生,多数营内寄生生活。其生活史较为复杂。在生活史中需要淡水螺为中间宿主,有些吸虫还需要第二中间宿主,如鱼、蝲蛄和溪蟹等。吸虫在中间宿主体内进行幼体繁殖,成虫在终宿主体内交配受精或自体受精后产卵,虫卵随宿主粪便排出,进入水中,方能继续发育。排出的虫卵或已含毛蚴,或仅含卵细胞及卵黄细胞,必须在外界发音为毛蚴。毛蚴进入螺体,在淋巴系统或其他器官内发育,并进行幼体繁殖,依发育的顺序有胞蚴、雷蚴和尾蚴三个阶段。吸虫绝大多数是各类脊椎动物的寄生虫病的病原,软体动物等因被吸虫的幼虫期所寄生亦受损害,因此人及各类经济动物均可受到不同程度的危害。多种吸虫病原可使家畜消瘦,甚至大批死亡。应根据各吸虫生活史各阶段的生物学特点,中间宿主(传播媒介)的生活习性、吸虫病原存在、散布的生态学及流行病学特点而采取综合防治措施。

吸虫(trematode)属于扁形动物门的吸虫纲。虫体呈叶状或舌状,背腹扁平,两侧对称,具口吸盘和腹吸盘。前端沿口、咽、食管向后延伸为两肠支,末端为盲肠,无肛门。除血吸虫外,均为雌雄同体。吸虫的生活史复杂,有世代交替和宿主转换现象,通常包括虫卵、毛蚴、胞蚴、雷蚴、尾蚴、囊蚴、童虫和成虫等阶段。寄生于人体的吸虫有30余种,我国常见的有华支睾吸虫、布氏姜片虫、卫氏并殖吸虫、斯氏狸殖吸虫和日本血吸虫等 。

吸虫

吸虫

吸虫纲的种类均为寄生的,少数营外寄生,多数营内寄生生活。由于吸虫类适应寄生生活,其形态结构和生理相应地发生了一系列变化。寄生生活的特点是:环境相对稳定、有局限,营养丰富。为适应这类环境,其运动机能退化,体表无纤毛、无杆状体,也无一般的上皮细胞,而大部分种类发展有具小刺的皮层;神经、感觉器官也趋于退化,除外寄生种类有些尚有眼点外,内寄的种类眼点感觉器官消失;同时发展了吸附器,如肌肉发达的吸盘和小钩等,用以固着于寄主的组织上。

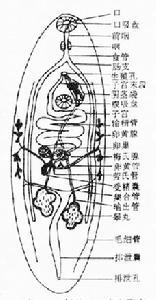

吸虫体柔软,左右对称不分节,三胚层,无体腔。

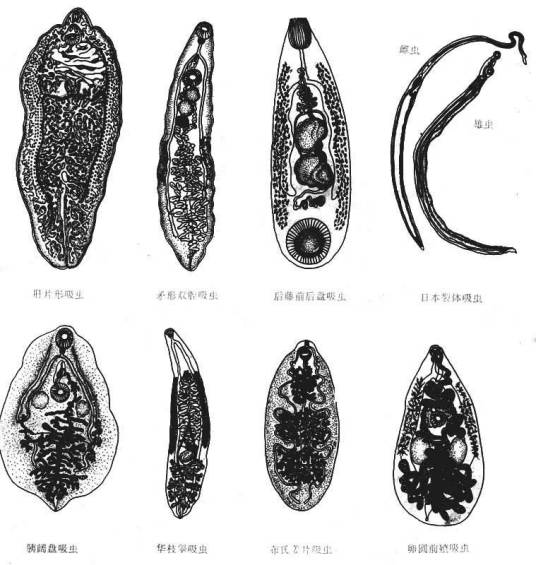

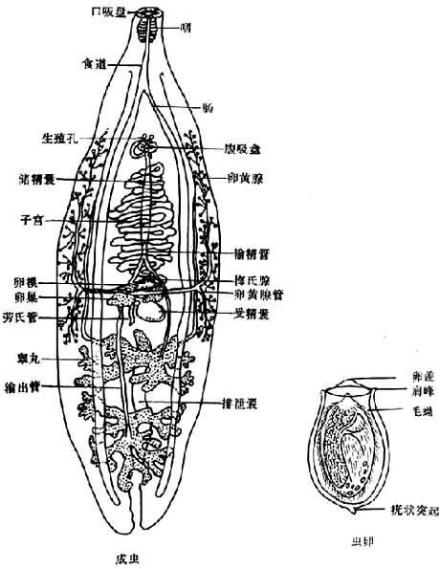

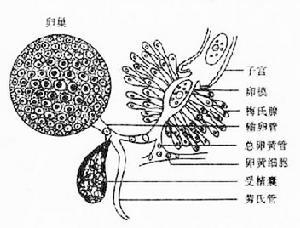

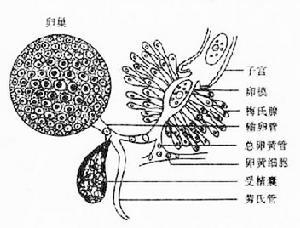

一般呈叶片状或长椭圆形,附着器官有角质的钩、棘刺及吸盘。呼吸由外寄生的有氧呼吸到内寄生的厌氧呼吸。消化系统相对趋于退化,一般较简单,有口、咽、食道及肠管。肠管通常有两支,互相对称,末端封闭成盲管,有的种类可合为一,或通于排泄管。排泄系统由焰细胞、排泄小管、排泄囊、排泄孔组成。神经系统由神经节、神经纤维及围绕食道的神经环组成,并有神经支对称分布于虫体各部。生殖系统趋向复杂,生殖机能发达,除裂体科吸虫外,皆为雌雄同体,生殖器官发达,构造复杂,雄性生殖器官由睾丸、输精管、贮精囊、阴茎囊、前列腺、阴茎等部分组成。雌性生殖器官由卵巢、输卵管、受精囊、卵膜、梅氏腺、卵黄腺及子宫等部分组成。单殖亚纲和盾腹亚纲生活史简单,没有无性世代,亦无宿主的交替。复殖亚纲生活史较复杂,出现有性世代和无性世代的转变,及宿主的轮换。幼虫期所寄生的宿主为中间宿主,成虫的寄生称终末宿主,一般生活史要包括卵、毛蚴,无性世代的胞蚴、雷蚴、尾蚴和囊蚴。尾蚴寄生于水生或陆生软体动物的腹足类,囊蚴分别寄生于甲壳动物的虾、蟹、昆虫、软体动物、鱼类、植物等生物体上。

吸虫

吸虫

吸虫(trematoda)属扁形动物门的吸虫纲(ClassTrematoda)。在人体中寄生的吸虫均隶属于复殖目(OrderDigenea),称为复殖吸虫(digenetictrematode),其基本结构及发育过程略同。 大多数复殖吸虫成虫外观呈叶状、长舌状。背腹扁平,两侧对称;通常具口吸盘(oralsucker)及腹吸盘(acetabulum),内部结构如下:体壁组织吸虫成虫体表有皱褶、凸起、陷窝、体棘、感觉乳突等,其形态、数量、分布等因不同虫种、不同部位而异。体壁由体被(tegument)与肌肉层构成。中间为实质组织(parenchymaltissue),消化、生殖、排泄、神经系统等分布于其中,缺体腔。体被曾被认为是无活力的,只是保护作用的“角皮”(cuticle)。实际上,它是具有代谢活力的合胞体(syncytium)。从外到内由外质膜(externalplasmamembrane)、远端胞浆(distalcytoplasm)区、基质膜(basalplasmamembrane)组成。与外质膜联合在一起的是表面外膜(furfacecoat),也称糖萼(glycocalyx),它是糖蛋白与糖脂上的糖残支。远端胞浆区内布满基质,感觉器位于其中,它的纤毛伸出体表,另一端有神经突(nerveprocess)与神经系统相通。在远端胞浆区中还有线粒体(mitochondrion)及分泌颗粒(secretorygranule)体棘位于基质膜之上,基质膜之下为基层(basementlayer)及肌肉层。肌肉层由外环肌(circularmuscle)与内纵肌(longitudinalmuscle)组成。肌肉层之下为近端胞浆区(proximalcytoplasm),也即细胞体区(cytonregion),内有核、内质网(endoplasmicreticulum)、高尔基复合体(Golgicomplexes)、线粒体、分泌颗粒、各种小泡(vesicles)。修复和维持远端区的物质都在此合成并通过窄小的胞浆连结部(cytoplasmicconnective)输送到远端胞质区。各种虫及不同发育阶段的体被不尽相同,但总的来说其功能是保护虫体、吸收营养及感觉 。

复殖目 | 后睾科 | 支睾属 | 华支睾吸虫 | 肝胆管 |

异形科 | 异形属 | 异形异形吸虫 | 肠管 |

片形科 | 姜片属 片形属 | 布氏姜片吸虫 肝片吸虫 | 小肠 肝胆管 |

并殖科 | 并殖属 狸殖属 | 卫氏并殖吸虫 期氏狸殖吸虫 | 肺(或脑) 皮下(或肝) |

裂体科 | 血吸虫属 | 日本裂体吸虫 | 门脉系统 |

棘口科 | 棘隙属 | 日本棘隙吸虫 | 小肠 |

吸虫

吸虫

消化系统复殖吸虫有不完全的消化道,包括:由肌性口吸盘围绕的口、前咽(prepharynx)、咽(pharynx)、食管(esophagus)和肠管,后者常分为两个肠支(cecum)。口、咽、食管构成前肠(foregut)。前肠最里层类似体被结构,即其合胞体细胞由近端区及远端区构成。肠支内壁为单层细胞层,其胞质伸出具浆膜的绒毛样褶以扩大吸收面积。前肠及肠支虽具有吸收及消化动能,但主要是在前肠及肠管前部进行。吸虫的消化是一种典型细胞外消化,即细胞分泌酶将食物消化,然后由细胞吸收。

吸虫

吸虫

生殖系统复殖吸虫除血吸虫外都是雌雄同体(hermaphrodite),即同一虫体内具雌、雄两套生殖系统,通常雄性生殖系统早熟于雌性生殖系统,这似乎能减少自我受精机会。雄性生殖系统包括睾丸(testis)、输出管(vasefferens)、输精管(vasdeferens)、储精囊(seminalvesicle)、前列腺(prostaticgland)、射精管(ejaculatoryduct)或阴茎(cirrus)、阴茎袋(cirruspouch)等组成。在某些虫种,一些结构,如前列腺、阴茎袋、阴茎等可能会缺失。雌性生殖系统由卵巢(ovary)、输卵管(oviduct)、卵模复殖亚纲的种类成虫是各类脊椎动物的体内寄生虫。生活史复杂,需要2个以上的寄主,由数个无性生殖世代和有性生殖世代相交替。卵中孵化出的幼虫体披纤毛,称为毛蚴。无性生殖世代中的胞蚴、雷蚴及尾蚴寄生于水生或陆生的软体动物腹足类,有的种类寄生于瓣鳃类。囊蚴(metacercaria)因种类的不同可分别寄生于甲壳动物的虾、蟹、昆虫、软体动物、鱼类、人以及植物等生物体上。成虫有吸盘一个或2个,体后部无复杂的固着器,成虫无眼点,而幼虫有退化的感光器。这类寄生虫寄生在肠内的一般称为肠吸虫,例如布氏姜片虫;寄生在肝脏、胆管内的称为肝吸虫如肝片吸虫;寄生在血液中的则称为血吸虫。

吸虫绝大多数是各类脊椎动物的寄生虫病的病原,软体动物等因被吸虫的幼虫期所寄生亦受损害。因此,人及各类经济动物均可受到不同程度的危害。单殖亚纲分单后盘目(Monopisthocotylea)及多后盘目(Polyopisthocotylea)。种类在千种以上,绝大多数是鱼类的体外寄生虫。它们通常以其后附着器的几丁质结构插入被寄生部位的组织,破坏鳃及皮肤的组织,造成炎症,引起病变;及吸吮鱼血、粘液,引起继发性鱼病。有时可导致鱼苗的大批死亡。单殖吸虫对中国淡水养殖鱼类的危害,主要有三代虫和指环虫二属种类所引起的鳃病和皮肤病。

![肝片吸虫</p>复殖亚纲种类繁多,约有140余科1400多属、万种以上,占吸虫纲的大部分。其中一些种类是人体和经济动物(珍贵动物、家畜、家禽、鱼类及经济贝类等)的吸虫病病原。如腹口吸虫目及前口吸虫目的孔肠科等吸虫是鱼类寄生虫,幼虫期寄生在双壳纲软体动物如贻贝、珍珠贝、缢蛏等上,产生严重危害。在复殖吸虫目中的裂体科、并殖科、双腔科、片形科、同盘科、后睾科及棘口科等均有人体和家畜、家禽及鱼类等经济动物重要吸虫病的病原。多种吸虫病原可使家畜消瘦,甚至大批死亡。应根据各吸虫生活史各阶段的生物学特点,中间宿主(传播媒介)的生活习性、吸虫病原存在、散布的生态学及流行病学特点而采取综合防治措施 。</p>

</div>

</div>

</div>

<div class=]()

吸虫

吸虫 吸虫

吸虫 吸虫

吸虫 吸虫

吸虫