-

林庚 编辑

林庚(1910年2月22日-2006年10月4日),字静希,原籍福建省福州市闽侯县,生于北京。现代诗人、古代文学学者、文学史家,北京大学教授。1928年毕业于北京师范大学附属中学,后考入清华大学物理系。

中文名:林庚

国籍:中国

民族:汉

出生地:北京

出生日期:1910年2月22日

逝世日期:2006年10月4日

毕业院校:清华大学

职业:诗人,文学史家

祖籍:福建闽侯

性别:男

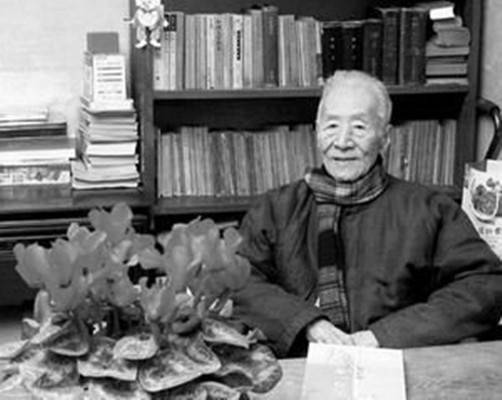

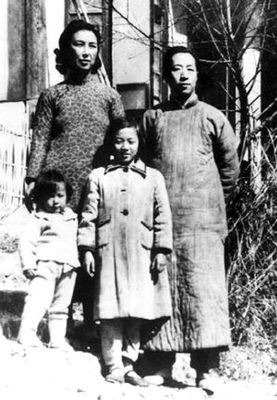

林庚在家中

林庚在家中

我承认在我的所有习作中,写得最好的,还是我学习林庚先生的那些诗。林先生也许并不知道,在我心中,他始终是我的诗歌启蒙者和引路人。 ——谢冕

手抛造物陶甄外,春在先生杖履中。——吴小如

静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。——袁行霈

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。 ——葛晓音。

林庚(1910-2006),字静希。林志钧之子。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。中国作家协会会员。北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。原籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京。

1928年毕业于北京师范大学附属中学,是年考入清华大学物理系。1930年转入清华大学中文系,曾参与创办《文学月刊》。1933年毕业后留校,同时担任《文学季刊》编委。1934年起在北京大学等校兼课,讲授中国文学史。1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。“七七”事变后到厦门大学任教。1947年返京任燕京大学中文系教授,1952年院系大调整,改任北京大学教授。著有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。2006年10月4日病逝于北京,享年97岁。

林庚父亲为清华大学哲学系教授林宰平,沈从文称其在文学、法政、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。金岳霖、张中行、吴小如均为其弟子。

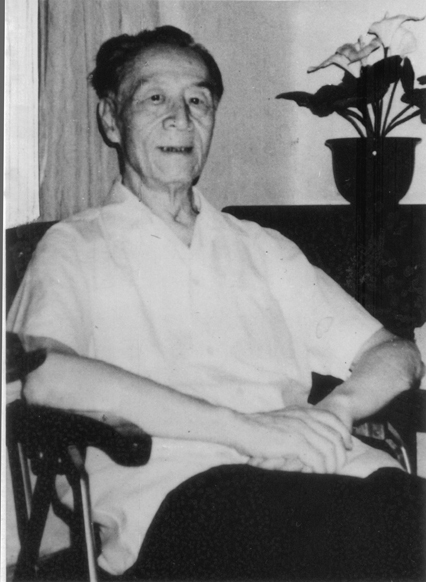

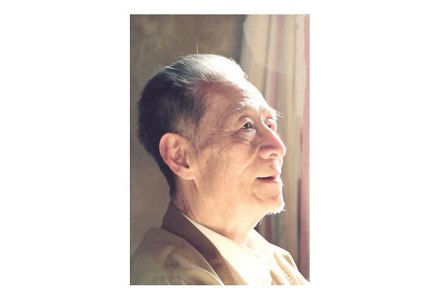

2004年林庚95华诞

2004年林庚95华诞

2、1928年毕业于北师大附中,同年考入清华大学物理系。

3、1930年转到中文系,参与创办《文学月刊》。

4、1933年毕业留校,为朱自清的助教,出版第一本自由体诗集《夜》,闻一多设计封面,俞平伯写序,获得较高评价。

5、1934年辞职去上海,想靠写诗生活。当年秋返北平,先后任教于北平国民学院、北平大学女子文理学院、北平师大。

6、1935年始改写格律诗,出版了《北平情歌》《冬眠曲及其它》两本格律诗集。

林庚

林庚

8、1947年任燕京大学教授。

9、1952年院系调整后成为北京大学中文系教授。

10、1954年《光明日报》副刊《文学遗产》创刊至1963年终刊,任编委。曾参加中华全国文学艺术工作者第一、二次代表大会及第四次中国文学艺术工作者代表大会。

11、1956年,任北京大学中文系古代文学教研室主任,至1986年退休,仍任北京大学中文系博士生导师。

12、2004年,任北京大学诗歌中心主任。

13、2006年10月4日病逝于北京,享年97岁。

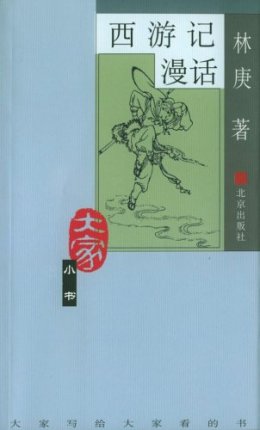

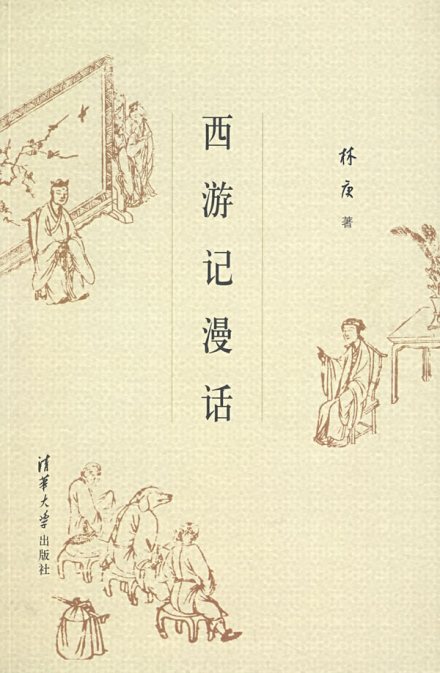

大家小书:西游记漫话

作者名称 林庚

作品时间2004-1-1

空间的驰想

作者名称 林庚

作品时间2000-1-1

林庚诗集

作者名称 林庚

作品时间2014-6-1

林庚诗文集

作者名称 林庚

作品时间2005-2-1

林庚推荐唐诗

作者名称 林庚

作品时间2006-7-10

林庚文选

作者名称 林庚

作品时间2010-8-1

诗人李白

作者名称 林庚

作品时间2011-7

诗人屈原及其作品研究

作者名称 林庚

作品时间1981-7

中国历代诗歌选

作者名称 林庚

作品时间2001-6-1

中国文学史

作者名称 林庚

作品时间2009-12

唐诗综论

作者名称 林庚

作品时间2011-11

新诗的格律与语言的诗化

作者名称 林庚

作品时间2000-1-1

中国文学简史

作者名称 林庚

作品时间2007-8-1

林庚诗选

作者名称 林庚

问路集

作者名称 林庚

作品时间1984-6

新诗格律与语言的诗化

作者名称 林庚

作品时间2000-1

查看更多书籍

青年林庚

青年林庚

由诗人而学者,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。贺知章的名诗《咏柳》,是因为他的挖掘,才入选小学课本,最终家喻户晓。“当唐诗上升到它的高潮,一切就都表现为开朗的、解放的,唐人的生活实是以少年人的心情作为它的骨干。”林庚说,“少年没有苦闷吗?春天没有悲伤吗?然而那到底是少年的,春天的。”

20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。在研究中,他非常注重创造性,着力寻找那些能说明创造的资料。他说,“文学要是没有创造性,严格地说,就不是文学,就没有价值了。”“在有创造性的地方多讲,没创造性的地方少讲,只有这样,才可以看出中国文学史起伏的地方,看出它发展的脉络。”

他说自己是“教书为业,心在创作”,先是诗人,后是教授。从上世纪50年代初院系调整,他一直在北大中文系任教。对于学生来说,他是出色的诗歌启蒙者和文学引路人,常常在讲坛上忘情地长吟诗词,写下一黑板一黑板的漂亮书法。任继愈、吴小如、傅璇琮、袁行霈、谢冕等学者无不受益于他的言传身教。

在唐诗研究方面其成果汇集在《唐诗综论》里。《诗人屈原及其作品研究》是他多年研究楚辞的一部论文集,其中大多数是关于屈原生平及其作品中文字、地理等问题方面的考释,也有一些论述屈原的人格、艺术成就和作品特色的文章。林庚教授对明清小说也很关注,并提出了颇多精辟的创见。林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。所著文学史为公认名作。

附文:林庚与现代汉语诗歌 ——王光明

1945年林庚一家在厦门大学

1945年林庚一家在厦门大学

但是光强调内容而忽视形式,只看重“诗意”而轻慢凝聚,只考虑求新求异而不思规律,也会给诗歌的发展带来负面的影响。上世纪30年代以后,诗歌形式秩序探索的不断被边缘化,不是加强了诗歌的自由与解放,而是增加了诗人的磨难;不是让诗亲近了读者,而是疏远了读者;不是变得更加自觉,而是显得有点盲目。

只有少数诗人对诗歌的内容与形式、诗意与诗形的共同要求保持着高度自觉,而林庚是其中最值得重视的诗人之一。

林庚诗文集

林庚诗文集

林庚

林庚

我们有理由相信,时间将彰显林庚对现代汉语诗歌的特殊贡献。

诗集

林庚《西游记漫话》

林庚《西游记漫话》

《春野与窗》 (1934)

《北平情歌》 (1936)

《冬眠曲及其他》 (1936)

《林庚诗选》 (1985)

学术著作

《诗人屈原及其作品研究》 (上海棠棣1953,中华书局1962)

《诗人李白》 (上海文艺联合1954;古典文学出版社1956)

《中国文学简史》 (上海文艺联合出版社1954;古典文学出版社1957;北京大学出版社1995)

《中国历代诗歌选》 (主编,人民文学出版社1964)

《中国历代诗歌选》

《中国历代诗歌选》

《唐诗综论》 (人民文学出版社1987)

《深深的爱》 (斯蒂尔著,林庚译,华夏出版社1989)

《西游记漫话》(人民文学出版社1990)

《新诗格律与语言的诗化》(经济日报出版社2000)

诗词

《朦胧 》

做人

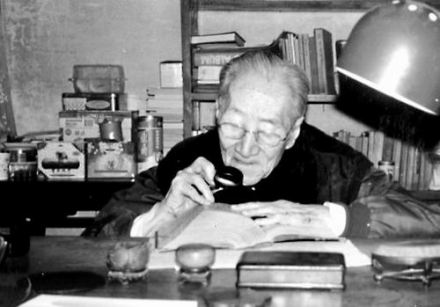

埋头工作的林庚

埋头工作的林庚

曾经有这样一件事:中文系办一份学生刊物时,学生主编去找林老题字,林老爽快应允,还对当时这位才上大二的学生说:“看您什么时候方便。下午行吗?”当他按约定时间赶到林庚寓所,林老已立在初春的寒风中等候,拿出写好题词的精美卡片,还抱歉地问学生:“年纪大了,不能写毛笔大字了,只能写几个钢笔小字。不知道适不适合刊物用?”

通过这件事看来,林庚是一位真正的长者:“一流的学问,背后是一流的人品;没有一流的人品,做不出一流的学问来。”

《西游记漫话》

在“文化大革命”中,林庚无以排遣心中的困惑,就经常夜读《西游记》。就这样,白天被批判的林庚,晚上在书斋里摊开书卷,从文学中得到宽慰和愉悦。最终他将《西游记》烂熟于心。难得的是,他将自己人生感悟融进了对小说的理解,在80岁高龄出版了《<西游记>漫话》这样一部“极具个性的充满诗人气质和潇洒笔意的快意之作”。古代文学研究大家程千帆教授在给先生写的信中说,他是在病中收到了林庚先生的著作,看了书竟爱不释手,自己看不完,就让自己的学生给他念,“一口气花了三天,高兴得不得了,说这书是‘盖自有《西游记》以来之第一篇文章也’”。

北京大学中文系副教授杜晓勤说:林庚先生到晚年都童心未泯,“成为大教授了,都还看小人书。”在上世纪80年代,他以诗人的眼光,在著述《〈西游记〉漫话》里提出:“《西游记》是神话和童话的结合。”

最后一课

林庚

林庚

讲课那天,他穿一身经过精心设计的黄色衣服,配黄皮鞋,头发一丝不乱。照钱理群的说法,“美得一上台就震住了大家”。然后,他款款讲来,滔滔不绝。但是,课后当钱理群送他回家,他一进门便倒下,大病一场。

据听过课的人们回忆,林庚平素讲课,有时身着白衬衣,吊带西裤,有时身着丝绸长衫。他腰板挺直,始终昂着头,大多时间垂着双手,平缓地讲着,讲到会心关键处,会举起右手,辅以一个有力的手势。他从不用讲稿,偶尔看看手中卡片,但旁征博引,堂下鸦雀无声,仿佛连“停顿的片刻也显得意味深长”。

“清华四剑客”

林庚与季羡林

林庚与季羡林

“到清华后,我常在图书馆乱翻乱看,看到了《子恺漫画》,像‘无言独上高楼’、‘过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠’、‘几人相忆在江楼’等等。看了他的画,我就找诗词看去了,结果一看就入了迷。”

加上读了郑振铎为《子恺漫画》写的序,他感觉到了文学的巨大力量,对中国古典诗词产生了浓厚的兴趣。其实,更深层的原因是林庚觉得艺术“能于一瞬见终古,于微小显大千”,从而“希望通过诗歌实现人生的解放”。就这样,他走上了漫长的文学创作和研究之路。

转入清华大学中文系后,林庚成了清华园“四剑客”之一。他与另外的“剑客”——吴组缃、李长之、季羡林三位先生常在一起谈论文学创作。用季羡林先生的话说,四个人“方言高论、无话不谈,‘语不惊人死不休’。个个都吹自己的文章写得好,不是梦笔生花,就是神来之笔。”他们一起听过当时名噪一时的女作家冰心的课和燕京大学教授郑振铎先生的课,结果被冰心板着面孔赶了出来,却和郑振铎先生成了朋友。林庚的作品,得到了教词选课和诗选课的俞平伯与朱自清的赏识。1933年,林庚毕业留校,担任时任中文系主任朱自清的助教,并为闻一多的国文课批改学生作业。

晚年的林庚先生又与吴组缃、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。

林庚与季羡林互赠“相期以茶”

长寿秘诀

林庚

林庚

当然,另一条养生之道就是喜欢体育活动。林庚先生很喜欢打乒乓。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。