-

广府文化 编辑

广府文化即广府民系的文化,是粤方言地区之中的一个地域文化,指广东省珠三角广州府地区使用粤方言的汉族居民的文化,“广府”是“广州府”的简称 。广府文化形成于广州府地区 ,以珠江三角洲为通行范围 。粤方言地区的地域文化还包括广东粤西地区的高凉文化 、西江流域的西江文化。

广府人主要自唐宋时期经粤北南雄珠玑巷迁入,因此珠玑巷被称为广府人的祖居之地,是中国三大寻根地之一,是广府文化的发祥地,被誉为“中华文化驿站,天下广府根源” 。广州府自设立以来,经济发达、商贸繁荣、文教鼎盛,是广府文化的核心地带和兴盛之地,一直处于广东省的领先地位。

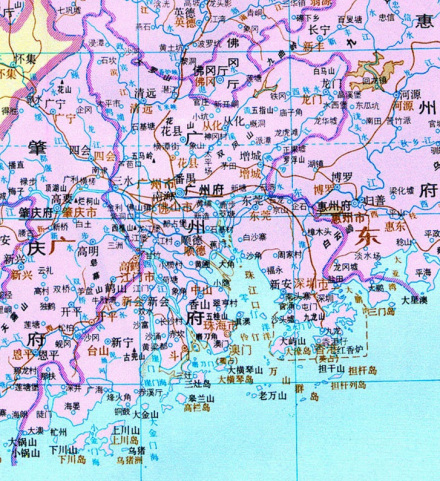

广府后裔繁衍达7000多万人,分布在广东省珠三角地区的清远、三水、佛冈、新兴、高要、高明、佛山、南海、番禺、顺德、广州、花都、从化、中山、珠海、新会、江门、台山、开平、鹤山、恩平、东莞、增城、龙门、宝安、深圳、博罗、惠阳等28个市、县,668个乡(镇)、村 ,以及香港、澳门和海外。

广府文化是中华文明的重要组成部分,由中原与江南移民文化所形成,传承了中原汉文化的精髓,在各个领域中常被作为广东汉文化的代表 。广府文化的代表有“粤剧”、“粤曲”、“广府菜”、“广东早茶”、“醒狮”、“龙舟”、“广绣”、“广彩”、“广雕”、“桑园围”、“桑基鱼塘”、“广东音乐”、“岭南古琴”、“北帝诞庙会”、“波罗诞庙会”、“飘色”、“岭南画派”、“镬耳屋”、“岭南园林”、“南音”、“迎春花市”等。

中文名:广府文化

外文名:Guang Fu Culture

发展源头:中原文化、江南文化

代表文化:广东音乐、岭南画派、镬耳屋、岭南园林等

基本定义

广州府

广州府

“广府”是“广州府”这一行政区划的简称。“府”在岭南的设置最早可追溯到东晋南北朝所设的广州都督府,隋唐时期设置总管府和广州都督府。都督府是官署,是一个机构,不是行政区的名称。因此,这一时期不存在“府”的地方行政区划,不能将一个地区称之为“府”,不存在“广府”的区划概念。宋、元时期的行政区划上也不存在与“广府”名称相关的情况,直到明代开始设广州府。

广州府这一区域的地理范围,实际上是以元代广州路为基本范围,只是由于人口、经济的发展和军事、政治的需要,这一地域范围内在明代新辟了4县、清代新辟了1县。因此,广州府的基本境域从元代开始一直稳定了七百多年。这一境域中的居民,长期处于同一中级行政区划之中,民风民俗融合,形成具有共同特征的地域性民系文化。

广府民系是指广东珠三角广州府地区使用粤方言的汉族居民,广府人是广州府人的简称。而在广府地区除了广府人外,杂居在这一地区的汉族居民还有客家人、疍家人等,世居少数民族有回族和满族。

分布范围

广府后裔繁衍达7000多万人,分布在广东省珠三角地区的清远、三水、佛冈、新兴、高要、高明、佛山、南海、番禺、顺德、广州、花都、从化、中山、珠海、新会、江门、台山、开平、鹤山、恩平、东莞、增城、龙门、宝安、深圳、博罗、惠阳等28个市、县,668个乡

由于灵渠的开凿,潇贺古道的开通,汉代海上丝绸之路大大加强了中原文化与岭南文化的融合和交流,经灵渠桂江通道,潇贺古道至徐闻、合浦出海的汉代海上丝绸之路,无疑是中国历史上最早与世界各国交往的海上丝绸之路,也给桂江、西江流域带来了进一步的发展和繁荣,并一直绵延了近1000年。直到唐代镬耳屋的内部格局便是广东民居典型的“三间两廊”的肌理,三间两廊是中国传统四合院的延续,只是因特殊的历史、地理条件而发生了变化 。“三间”指的是排成一列的三间房屋,其中间为厅堂,两侧为居室。三间房屋前为天井。天井两侧的房屋即为“廊”。“两廊”一般用作厨房或门房。这种廊檐相间的布局,刻意营造虚实相结合的意境,一方面便于空气流通、消暑散热;另一方面靠着廊庑连接了建筑的骨骼,起到隔绝风雨、遮挡阳光的作用。当然,有的镬耳屋的间数不止如此。开间越多意味着等级越高,这自然与先民的等级观念相关。广东现存的广府建筑群有番禺学宫、陈白沙祠、陈家祠、碧江金楼、佛山祖庙、资政大夫祠、庐江书院、万木草堂、青云书院、锦纶会馆、岭南印象园、沙湾古镇、大旗头古村、深圳凤凰古村、深圳南头古城、深圳平湖老围、深圳思月书院、深圳王大中丞祠、深圳黄思铭公世祠、深圳沙井江氏大宗祠、深圳沙井曾氏大宗祠、深圳大涌郑氏宗祠、深圳大涌大王古庙、深圳清湖廖氏宗祠、深圳壆岗陈氏大宗祠、深圳辛养陈氏大宗祠、深圳皇岗庄氏宗祠、南社古村、黄埔村、周氏大宗祠、黄埔南湾村、坑贝古村、塱头古村、阮埇村、罗格孔家村、碧江村、长岐古村、深井古村、九江烟南烟桥村、莘田村、松塘村、莘村、黎边村、逢简村、璜溪村、莲塘村、上岳村、大岭村、瓜岭村、岗头村等等。

碉楼

开平碉楼是广府民居之一 。1855年至1867年随着客家人的迁入,开平土地上爆发了一场本地人和客家人的恩怨斗争。当时开平本地人出海外经商、工作,积累了大量财富,他们带着从海外积攒的财富回到家乡。这些财富也招来了土匪的惦记,甚至直接上门抢劫。这时,原本要买地建房、光宗耀祖的华人华侨大多将房屋建成了“碉楼”样式,保卫家族安全。其实碉楼原型在明朝就已出现,但兴盛起来则是在20世纪20年代前后,据统计当时开平就有超过千座碉楼,鼎盛时期超过3000座。

西关大屋

西关大屋是过去豪门富商在广州西关地区营建的大型住宅。这些住宅高大明亮,厅园结合,装饰精美。其基本布局是三间两廊,左右对称,中间为主要厅堂。每厅为一进。厅与厅之间以天井相隔。正间两旁主要有书房、偏厅、卧室和楼梯间等。最后为厨房。门厅右边一般设有庭院小品,栽种花木,布置山石鱼池以供游憩观赏。庭院后部为书房。大屋两侧各有一条青云巷,取"平步青云"之意。

广府民系的粤方言保存了唐宋时期的中原音韵,其中最突出的特色就是较为完整地保留了中古汉语普遍存在的”入声”。北宋初年出版的中国历史上第一本官方权威发音韵律书《广韵》(全称《大宋重修广韵》),里面标注的文字发音与现今的粤方言高度吻合,因此大量的唐诗宋词现在只有用粤方言来读,才能符合诗词基本的“韵律美”。

清代学者陈澧对《广韵》和广州方言有深入的研究。在《广州音说》中,他详细论述了广州方言的特点及其源流,认为广州方言的音调合于隋唐韵书《切韵》,因为“千余年来中原之人徒居广中,今之广音,实隋唐时中原之音……” ,国学大师南怀谨先生也认为粤方言是唐代国语。元朝时期,元政府以大都

粤商(即广东商人)与晋商、徽商并称为中国明清时期的“三大商帮”,称雄商界数百年,以珠三角广府商帮作为代表 。明清时期,广府商人足迹遍布全国,他们所建立的广东会馆、岭南会馆、广肇会馆、粤东会馆在全国的地域分布相当广泛,以今天的省份地域来看,以北京、上海、江苏、四川及广西分布的数量最多,其他如江西、福建、湖南、山东、东北、湖北、陕西、河南、安徽、浙江、台湾、甘肃、云南等省也都有数量不等的分布。1685年,伴随着日益频繁的国际商业交往,中国历史上最早的官方外贸专业团体--广州十三行应运而生。1757年,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区,中国与世界的贸易全部聚集于此,直至鸦片战争为止,这个洋货行独揽中国外贸长达85年。通过十三行,中国向英国、法国、西班牙等欧洲国家出口丝绸、瓷器等,维持了100年以上的贸易顺差地位,其结果是全球的白银源源不断地流入中国,十三行也被誉为“金山珠海,天子南库” 。十三行商人从垄断外贸特权中崛起,经济实力显赫,是近代以前中国最富有的商人群体,代表人物有卢观恒、梁经国、吴健彰等。广州十三行商人与两淮盐商、山陕商人一同,被称为清代中国的三大商人集团。

广东商人在上海乃至整个中国的近代史中发挥了巨大的作用。鸦片战争后,广东人追随洋商的脚步来到上海,粤商也成为近代上海最大的商帮之一,其中以广府地区的香山县和南海县的商人为主。他们积极参与洋务运动,引进西方先进生产技术,在上海创办了江南制造总局、轮船招商局、上海机器织布局 。他们积极投身于中国早期工业化的建设热潮中,开办航运、电报等新兴行业,开矿山、造机器,几乎参与了中国近代新型工业绝大部分项目的投资、运营,是近代中国工商社会名副其实的开拓者 。代表人物有唐廷枢、徐润、郑观应、梁炎卿、陈启沅、薛广森、唐翘卿、徐荣村、马应彪、郭乐、简照南、简玉阶、冼冠生、卢根、罗明佑、唐廷桂、莫仕扬、郑翼之、李煜堂、方举赞、郑伯昭、陈炳谦、曾焕堂、蔡昌、李敏周等等。

现代广府商帮涌现出李兆基家族、郑裕彤家族、郭得胜家族,香港四大家族中就占三席 。还包括李文达、吕志和、何鸿燊家族、李佩材家族、利希慎家族、周永泰家族、马万祺、何贤、杨惠妍、何享健、王卫、张志东、庞康等等。

南海神

隋开皇十四年(594年),隋文帝下诏建四海神庙祭四海,在广州建南海神庙,而火神祝融也正式被尊任为南海神庙供奉的“海神” 。宋仁宗康定元年(1040),加封南海神为“洪圣广利王”,民间自此又将南海神称为“洪圣王”。除了在南海神庙的官方祀典外,民间亦形成了各种各样、形式庄严的祭祀活动和大量的南海神“离宫”洪圣王庙 。在珠江三角洲地区就有二百多座“洪圣王庙”,实际就是南海神庙 。洪圣诞又称南海神诞、波罗诞,诞期是每年的农历二月十一至十三日,是民间为庆祝南海神祝融诞辰而举行的迎神赛会活动。

北帝

北帝又叫真武大帝、是广府人最崇拜的神祇之一 。北宋以来,玄武崇拜日盛,尤其是北宋边患频繁,作为北方主神的玄武,其崇拜得到官方支持 。在这种背景下,随着中原人口大量南向迁移,玄武崇拜也就跟着来到了岭南。明朝初期,燕王朱棣认为皇权的获得,是因为北帝的庇扩,把北帝祭祀列为国家大典,玄武信仰也因此进一步遍及全国。北帝崇拜在明代以后也成为珠江三角洲地区民间信仰的主流之一。北帝祀典上升成为官方礼制,不仅供奉北帝的祠庙遍及各乡,而且村民的家中也普遍供奉着北帝的神位。明清以来,佛山祖庙和北帝崇拜在珠江三角洲、港澳地区有着相当广泛的影响。

余荫山房

余荫山房

岭南园林主要指珠三角地区广府园林,是中国传统造园艺术的三大流派之一。清代前期经顺治、康熙、雍正三朝的治理,经济秩序基本稳定,社会财富有了一定的积累,陆续开始了园林建设,基本上形成了北京、江南、珠江三角洲三个中心 。珠三角很多致仕的官员和文人雅士回乡后都建造私家园林,主要是为了修身养性、颐养天年,闲暇时邀约一帮文人雅士吟诗作画。

如顺德清晖园原为明代状元黄士俊的府邸,后再由清代大良进士龙应时、龙廷槐、龙元任家族陆续建成 ;番禺余荫山房是清代举人邬彬所建 ;东莞可园的创建人张敬修官至江西按察使,他金石书画、琴棋诗赋样样精通 ;佛山梁园的主人梁蔼如官至内阁中书,同时也是清代岭南的书画名家 ;广州听松园的主人是晚清爱国诗人张维屏,曾任湖北黄梅县知县、江西南康府知府;杏林庄园主邓大林是清道光进士,曾在山东任知县,是一位诗人、画家;六松园是潘有为为父亲修建的颐养天年的园林,他是乾隆年间的进士;康园是康有为的祖父康赞修置办的产业,康有为小时候曾在园中的小蓬仙馆读书,1887年他在康园完成《人类公理》一书。

在18至19世纪初期,广州海珠区、西关一带曾涌现出众多由十三行商人兴建的规模宏大、雍容华丽的私家园林,包括潘家花园、伍家花园、海山仙馆在内的众多名园,被称为“行商庭园”。它们不仅是岭南园林的巅峰之作,还引发了清代时期欧洲各国模仿“中国式”园林的盛况,使中国式园林在欧洲风靡了近百年。现存的清代岭南四大园林分别是清晖园、余荫山房、梁园、可园,其他著名园林还有宝墨园、岭南和园、粤晖园、粤剧艺术博物馆等。

岭南园林的独特风格:求实兼蓄,精巧秀丽。在建筑形式上有比较鲜明的特色:一是通透、朴实。二是装修精美、华丽,大量运用木雕、砖雕、陶瓷、灰塑等民间工艺、门窗格扇、花罩漏窗等都精雕细刻,再镶上套色玻璃做成纹样图案,在色彩光影的作用下,犹如一幅幅玲珑剔透织绵。三是布局形式和局部构件受西方建筑文化的影响,如中式传统建筑中采用罗马式的拱形门窗和巴洛克的柱头,用条石砌筑规整形式水池,厅堂外设铸铁花架等,都反映出中西兼容的岭南文化特点。

岭南庭院布局大致有四种:

广绣是中国四大名绣之一,起源来自于女性闺阁之技,其历史最早可以追溯到唐代,被奉为广绣始祖的是唐代广东南海贡奇女卢眉娘 。据唐代《杜阳杂编》记载,永贞元年(805年),广东南海进贡朝廷的14岁姑娘卢眉娘,她的祖先是南北朝时代北朝帝王的老师卢景祚兄弟的后代,后来流落岭南,她于皇宫中在一尺绢上绣《法华经》7卷,字如粟粒而点画分明、细如毛发,足见其技之精。唐顺宗皇帝叹其工,谓之神姑。而唐宪宗皇帝更赠给她金凤环戴在手腕上,嘉奖其聪慧而奇巧。到明代中期,广绣已扬名海外。后来,广绣开辟了对外贸易活动,英国女王伊丽莎白一世亲自倡导成立英国刺绣同业公会,按广绣作坊形式组织英王室绣庄,王室绣庄从中国进口丝绸和丝线,加工绣制贵族服饰;英王查理一世倡导让广绣艺术传播英伦三岛,并动员国人种桑养蚕,当时广绣被西方学者称誉为“中国给西方的礼 物”,英、法、德、美各国博物馆均有收藏,故宫博物院也收藏有不少广绣的优秀作品。广绣大致分为两大品类:" 一是盘金刺绣,二是丝绒刺绣。"盘金刺绣以金线为主,辅以彩纷刺绣,金碧辉煌,灿烂夺目,雍容华贵。丝绒刺绣开丝纤细,色彩缤纷,绣出的花鸟尤其精美。

广彩

广彩

广彩

广彩的全称是“广州织金彩瓷”,产生于清康熙年间,至今已有300多年的历史。所谓织金彩瓷,就是在各种白胎瓷器的釉上绘上金色花纹图案,仿佛锦缎上绣以色彩绚丽高雅华贵的万缕金丝,然后用低温焙烧而成。广彩是运用中国织锦图案的手法,以色彩艳丽、构图严谨、绘工精细著称,宛如无数金银彩丝织于白玉之上,显得是那么光彩夺目、富丽堂皇。作为外销瓷,广彩在清代享有崇高的国际声誉,有“世界官窑”之称,欧洲许多国家的皇室用瓷都是广彩瓷品。在清代三大瓷器的出口数量上,广彩占了63%,远销欧洲、美洲、亚洲、非洲100多个国家。美国白宫和华盛顿博物馆都有广彩瓷器的收藏。此外,在土耳其伊斯丹堡博物馆,英国大英博物馆等都有广彩瓷器收藏,单是大英博物馆就收藏了1717件广彩精品,法国已早有进口广彩的记载,当今遗存不少。

广雕

广雕雕刻艺术在中国有悠久的历史,按雕刻的质体分类,可分为广州榄雕、牙雕、玉雕、木雕、石雕、砖雕、骨雕等,其中最负盛名的是广州牙雕、广州玉雕、广州木雕。清代以来,广州工匠根据西方客户的要求,选择各种名贵材料,精镂细刻,形成了新颖、生动逼真、精巧细腻的广雕艺术品,更成为朝廷贡品,故宫博物院均有收藏,代表人物有陈祖章、翁昭、翁荣标、李定宁等。

陈祖章的雕橄榄核舟作品

陈祖章的雕橄榄核舟作品

广式家具

广式家具

广州木雕与北京的京式木雕,江苏的苏式木雕构成中国木雕艺术三大流派。广式木雕刻品起始于硬木结构建筑物上的雕饰,著名的光孝寺、六榕寺、陈氏书院、佛山祖庙等处留存的广式木雕较完整且有代表性。随着时代的变迁,广式的木雕多运用到家具上,当代人们所提的广式木雕,一般只指附着于红木家具上的雕饰。广州木雕注重保留木料的天然纹理,打磨光滑,髹漆明亮,配合各种形象的传统雕刻艺术,形成天工与人工相结合的风格效果。唐宋时期,广州海外贸易发达,东南亚国家的酸枝、花梨等木材经此入口,广州红木家具业迅速发展起来。到清代,西式建筑风格及西式家具传入,对广州红木家具进一步发展影响很大,从简单的线角图案雕刻发展到半立体多层次的浮雕、通雕甚至立体雕。广式家具继承了中国传统家具的风格,同时吸收了西方巴洛克和洛可可风格的艺术特点,形成了注重雕工,雕刻多、镶嵌多,繁复豪华的独特风格 。清代时期,广东工匠曾是清宫造办处主力军,为迎合清皇室追求奢华的审美爱好,清宫造办处专门设立了“广木作”制作广式家具。据史载,清雍正到乾隆年间,广州木雕家具的能工巧匠董兆、李爵禄、杨有庆、罗元、林彩、贺五、梁义、杜志通等先后被召入京进宫,专门为皇室打造红木家具,作品有画桌、龙柜、香几、灯柱、椅、床等。现故宫珍藏的紫檀木雕花双顶八件大柜,就是乾隆元年广州工匠所做。在宫廷的示范带动下,广式木雕家具成为达官贵人的身份象征,除内地官府、富商每年来广州订做、采购大批酸枝家具外,有些官绅甚至直接将知名工匠请到家中,根据居家环境、个人喜好度身定做。广式家具一跃成为清代家具的正宗。

广珐琅

清代,西洋珐琅从广州传入中国,广州生产的珐琅俗称“广珐琅”,是朝廷的贡品,其中最著名的有画珐琅、錾胎珐琅、透明珐琅器等 。

外销扇

广州外销扇

广州外销扇

中世纪以来,扇子在欧洲被女性视为必不可少的服装点缀品,因价格昂贵,欧洲宫廷贵妇往往以拥有一柄奢华精美的扇子作为炫耀攀比的资本。这些外销扇材质名贵、工艺奇巧、纹饰华美、色彩绚丽,是在清代中西海上贸易背景下应运而生的外销工艺品。广州工匠将“广式”工艺与西洋审美相融合,包括象牙镂雕、玳瑁拉丝浮雕、累丝烧蓝、鹅毛彩绘、宝石镶嵌、鎏金错银等各种令人赞叹的制作工艺,创作出了大量中西风格共融、专供外销的扇子。这些精巧华美的外销扇价格相对低廉,极大满足了西方市场对扇子的热切渴望和需求。

广府菜

广府菜

广府菜(即广州府菜)是粤菜的代表 ,源自中原。集南海、番禺、东莞、顺德、中山等地方风味的特色,兼京、苏、扬、杭等外省菜以及西菜之所长,融为一体,自成一家。在烹调上以炒、爆为主,兼有烩、煎、烤,讲究清而不淡,鲜而不俗,嫩而不生,油而不腻,有“五滋”(香、松、软、肥、浓)、“六味”(酸、甜、苦、辣、咸、鲜)之说。民间有“食在广州”的美誉,具有清、鲜、爽、嫩、滑等特色,“五滋”“六味”俱佳,擅长小炒,要求掌握火候和油温恰到好处。还兼容许多西菜做法,讲究菜的气势、档次 。顺德更被联合国教科文组织授予世界“美食之都”称号 。

著名的广州菜有:白切鸡、烧鹅、烤乳猪、红烧乳鸽、蜜汁叉烧、脆皮烧肉、上汤焗龙虾、清蒸东星斑、阿一鲍鱼、鲍汁扣辽参、白灼象拔蚌、椒盐濑尿虾、蒜香骨、白灼虾、椰汁冰糖燕窝、木瓜炖雪蛤、干炒牛河、广东早茶、老火靓汤、罗汉斋、广州文昌鸡、煲仔饭、支竹羊腩煲、萝卜牛腩煲、广式烧填鸭、豉汁蒸排骨、菠萝咕噜肉、蚝油生菜、豆豉鲮鱼油麦菜、上汤娃娃菜、盐水菜心、鱼腐、鱼香茄子煲、太爷鸡、香芋扣肉、南乳粗斋煲、菜胆炖鱼翅、麒麟鲈鱼、姜葱焗肉蟹、玫瑰豉油鸡、牛三星、牛杂、布拉肠粉、虾饺、猪肠粉、云吞面、及第粥、艇仔粥、荷叶包饭、碗仔翅、流沙包、猪脚姜、糯米鸡、钵仔糕等。

广东醒狮

广东醒狮

广州迎春花市在南汉时就已有记载,到19世纪中叶,花市例定在除夕前几天举行,花木涌入城市,十里长街,市民结伴“行花街”,热闹非凡,截至2017年越办越旺,发展到珠江三角洲的许多城市都有此俗。

醒狮属于中国狮舞中的南狮,是融武术、舞蹈、音乐等为一体的汉族民俗文化 。历史上由唐代宫廷狮子舞脱胎而来,五代十国之后,随着中原移民的南迁,舞狮文化传入岭南地区。明代时,醒狮出现在广东南海县(今佛山),现流传于华南地区及海外华人社区。广东醒狮被认为是驱邪避害的吉祥瑞物,每逢节庆,或有重大活动,必有醒狮助兴,长盛不衰,历代相传 。深圳舞狮主要在西部如宝安、沙井等地区,“松岗七星醒狮”于2011年5月被列入第三批国家级非物质文化遗产代表名录。

扒龙舟是汉族传统节日端午节的主要习俗,起源于江浙地区,是中国汉族人民纪念屈原的传统节日习俗,也是汉族龙图腾文化的代表之一 。广州扒龙舟历史最早可以追溯到五代十国时期的南汉,广州早期赛龙舟只是一种宫庭活动,南汉后主刘龚(958--971年在位)当年在广州城西疏浚“玉液池”,每年农历端午节举行龙舟竞渡。到了明、清两代,是广州龙舟竞渡的鼎盛期 。顺德、中山、东莞等地的龙舟历史最早可以追溯到明代 。深圳“松岗赛龙舟”被列入第二批广东省级非物质文化遗产代表作名录。

珠三角地区有把龙舟埋藏于河底保存的风俗,称为“藏龙”,埋藏龙舟的地方称为“龙船窦”,每逢端午节前把龙舟挖起,修复后进行赛龙舟 。这种风俗与江苏无锡地区的风俗十分相似,无锡的龙船在每年比赛之后都将船底凿穿,用麻布包着沉放在相应的河道中,只将龙尾露出水面,等到下次比赛时再捞起修理,沉放龙船的河道统称为“龙船浜”。

广东是著名侨乡,广府籍港澳同胞365万人,广府籍海外华侨华人达897万人。大量在海外生活的广府人,成为传承中华文化的重要纽带。其中,中国改革开放后从大陆移居海外的“新移民”们在北美孕育了“新移民文学”。美国旧金山华文文艺界协会名誉会长刘荒田认为,“新移民”群体以广府籍人数最多,他们在北美站稳脚跟后,开始有精神方面的追求,首批新移民文学作品主要以回忆为主线,以乡愁为基调,新移民文学已是大中华文学的分支,如今,像刘怀宇等广府籍作家已成为推动海外汉语文化发展的重要队伍。北美地区更出现不少杰出广府籍华人,如美国华侨领袖陈芳、美国海军少将钟云、美国二战英雄陈瑞钿、美国国会参议员邝友良、美国驻华大使骆家辉、美国旧金山市市长李孟贤、加拿大总督伍冰枝、加拿大省督林佐民等等。

在澳大利亚,华裔从政者与小区团体长期以来积极推广及传承中华文化,民间组织更不时透过各种渠道、表演方式等来倡导中国文化,当中广东人的岭南文化表演艺术,更是备受当地民众喜爱,很多其他族裔的年青人纷纷拜师学艺,间接促成不同民族的融汇与交流,而在当地的华人厨师协会亦在过去多年间举办各种美食节,推广岭南饮食文化,创造新颖的广东食谱。

“华人是马来西亚的第二大族群,其中有不少是广府籍华人。”马来西亚新纪元大学学院校长莫顺宗说,在东南亚各国长期流传着“客家人开埠、广府人旺埠”的名言,华人移居马来西亚,历经数代繁衍后早已落地生根,但马来西亚华人,包括土生土长的年轻一代,大多仍深谙中文,而在华人密集的马来西亚首都吉隆坡,华人之间更习惯使用广府话作为沟通语言,中国方言文化维系着海外华人的情感。

广州入选国家级非物质文化遗产名录的有岭南古琴、广东音乐、醒狮、粤剧、木偶戏、粤曲、广绣、广州象牙雕刻、广州榄雕、广州玉雕、灰塑、广式家具、凉茶、广彩、乞巧、波罗诞、保滋堂保婴丹制作技艺、潘高寿传统中药文化、陈李济传统中药文化 。佛山入选的有:佛山十番、龙舞、狮舞、粤剧、龙舟说唱、佛山木版年画、广东剪纸、佛山彩灯、佛山狮头、石湾陶塑技艺、佛山秋色、佛山祖庙庙会、香云纱染整技艺、八音锣鼓 。江门入选的有“白沙茅龙笔制作技艺”、“台山浮石飘色”、“泮村灯会”、“新会葵艺”、“蔡李佛拳”、“荷塘纱龙” 。东莞入选的有:东莞千角灯、龙舟制作技艺、木鱼歌、龙舟月、莞香制作技艺、寮步香市等 。中山入选的有:小榄菊花会、醉龙舞、崖口飘色、沙溪凉茶、六坊云龙舞等。深圳入选有七星醒狮、松岗赛龙舟。珠海入选有三灶鹤舞。

广府文化即广府民系的文化,是粤方言地区之中的一个地域文化,广府文化形成于广州府地区。广州府自设立以来,经济发达、商贸繁荣、文教鼎盛,是广府文化的核心地带和兴盛之地,一直处于广东省的领先地位 。广府文化是中华文明的重要组成部分,由中原与江南移民文化所形成,传承了中原汉文化的精髓,在各个领域中常被作为广东汉文化的代表 。广府文化的代表有“广东音乐”“粤菜”“醒狮”“广绣”“广彩”“广雕”“岭南画派”“镬耳屋”“岭南园林”“粤剧”“粤曲”等等。

有人说,“广府”在岭南之设置,最早可追溯到东晋南北朝设广州都督府。都督府是官署,是一个机构,不是行政区的名称。因此,这一时期不存在“府”的地方行政区划,不能将一个地区称之为“府”,不存在“广府”的区划概念。 隋代在州、郡之上设有军政合一的总管府。这是北周将都督区改为总管区制度的推广。唐代沿之,不久改为都督府。唐代来华的外国人称“广府”,说的是广州城,这是将官署作为所在地的代称了。作为广州城代称的“广府”,其范围不等于今称广府文化的广府,但此为今见最早使用“广府”一词,日后之“广府”一词或从此演变。

围绕着对“广府文化”、“广府人”的定义一直存在颇多争议,范围上有“狭义”和“广义”之分,形成时间上有“唐宋说”与“秦汉说”之分。狭义的广府人指分布在珠三角广州府地区的粤语汉族族群,主要是自唐宋时期经粤北南雄珠玑巷南迁的中原与江南氏族所形成,广府人是广州府人的简称。珠玑古巷是广府文化的发祥地 ,广府文化以珠江三角洲为通行范围 。范围就是广东省的珠三角的广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、江门、惠州龙门、粤北地区的清远、香港特别行政区、澳门特别行政区。

后来一些学者提出广义的广府人应该是泛指以粤语为母语的汉族族群,认为“广府”即“广信府”,提出了“封开是‘广信首府’”,范围扩展到粤西、雷州半岛、广西东南部等粤语地区 ,广府文化范围扩展到广东的广州、 深圳、 佛山、 东莞、 惠州、珠海、 中山、 江门、 肇庆、 清远、 茂名、 阳江、 云浮 ;中国的香港特别行政区、 澳门特别行政区 ;广西的梧州、北海、防城港、贵港、玉林、南宁、贺州、崇左、百色等。

并认为肇庆市是广府文化的发祥地 。认为广府文化既有古南越的遗传,更受中原汉文化的哺育,还受西方文化的影响,还与同属广东三大民系文化的潮汕文化、客家文化相互取长补短 。此提法的依据是“古广信”即今天的广东肇庆市封开县与广西梧州一带,是汉武帝统时期在岭南粤语区域最早的行政首府。是中原文化与岭南土著文化、中国传统文明与西方文明交汇最早的地区之一。“古广信”历时长达近400年,诞生了“古广信文化” 。广府民系由南越土著与中原汉族融合而成,其源头可溯至先秦时期的南越土著文化。南越土著文化是广府文化的重要基因,正因如此,百越文化 ,广府文化才具有区别于中原文化的特质 。并提出广府文化源流‘三地说’(即肇庆是发祥地,广佛是发展地,港澳是发扬地)”等新观点,同时也引来颇多争议 。

然而“古广信”的正式称谓是“广信县”,并非“广信府” 。而且仅仅依照语言(方言)差别来划分,不足以全面反映民族内部的分支及其特点。 这些粤语地区的汉族族群是由秦汉时期的中原移民和当地的土著民族融合而成,并形成了自己独特的民系文化。包括粤西地区发源于古代高凉郡,以高凉文化为代表的高阳民系 ;西江流域的西江文化 :雷州半岛地区以雷州文化为代表的雷州民系 ;广西地区的汉族文化称为桂系文化 ,广西各地汉族发展情况比较繁杂,称谓很多,不下数十、百种。有人曾以语言作区分,将广西汉族分为“官、平、白、客”数支,但仅仅依照语言(方言)差别不足以全面反映民族内部的分支及特点。近年有的学者根据习俗文化心理与民族关系特征,参照地域、语言(方言)特点,将广西汉族划分为:普通汉族、客家人、蔗园人、百姓人、六甲人、疍民、伢人、福建人等数支,其中使用粤语的汉族族群属于普通汉族支,是指与中原地区所谓“一般汉人” 的风俗民情相差不远、具有汉族内部一般特征通性的汉人,他们主要分布于整个桂东南地区和横县、南宁以及左右江一带县城集镇。

后来,这些粤语地区又受到珠三角广府文化的影响,成为广府文化的流行地区。例如粤剧最早发源于佛山 ,清中叶时期传入到粤西地区的高州府、雷州府、廉州府、琼州府等下四府,故又称“下四府”粤剧 ,清咸丰年间又传入广西,主要流行于桂东南、南宁以及左右江一带粤语地区 。又如醒狮最早起源于广州府南海县(今佛山),后逐渐流传于广东、广西及海外华人社区。

广州市方志办原主任、研究员、广东省广府人珠玑巷后裔海外联谊会学术顾问、广东广府学会副会长陈泽泓认为,广府文化、广府民系说不清的很重要的一个原因就是“广府”概念的说不清。 将“广府”一称理解为源自明代始设的广州府,才是合理的解释。而广州进入府的建制之后,“广府”作为行政区划之名称及涵盖范围,更为容易说清。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。