-

周汝昌 编辑

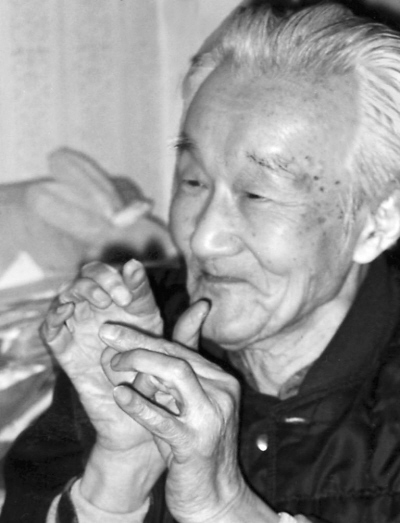

周汝昌(1918年4月14日—2012年5月31日),出生于天津。字禹言、号敏庵,后改字玉言,别署解味道人,曾用笔名念述、苍禹、雪羲、顾研、玉工、石武、玉青、师言、茶客等 中国红学家、古典文学研究家、诗人、书法家,继胡适等诸先生之后新中国红学研究第一人,考证派主力和集大成者,被誉为当代“红学泰斗”。 任四川大学讲师,人民文学出版社编辑,中国艺术研究院顾问、研究员,美国威斯康辛大学客座教授,中国曹雪芹研究会荣誉会长等。

1939年,周汝昌考入燕京大学。1941年,因为日本侵略者将学校占领,周汝昌回到了家乡。1947年再次考入北京燕京大学西语系本科,到了1951年,周汝昌受聘回到学校任教。 1953年,周汝昌的红学代表作《红楼梦新证》问世,同年,他被调回北京 。1969年被下放到了湖北咸宁向阳湖干校。1970年8月,周汝昌又被调回人民文学出版社工作。 1986年至1987年,获美国鲁斯基金,任威斯康辛大学客座教授。 1991年开始享受政府特殊津贴。

周汝昌治学以诗词理论及笺注、赏析和中外文翻译为主,后从事曹雪芹及《红楼梦》研究。 他还出版了《曹雪芹》《红楼梦与中华文化》《献芹集》《石头记会真》《白居易诗选》《岁华晴影》等数十部专著。另在诗词、书法等领域贡献突出,曾编订撰写了多部专著,先后出版《永字八法》《兰亭秋夜录》等书法专著。 并于2005年,出版了20余万言的《我与胡适先生》。

2012年5月31日,周汝昌凌晨在北京逝世,享年95岁。

中文名:周汝昌

别名:玉言、解味道人等

国籍:中国

民族:汉族

出生地:天津市津南区咸水沽镇

出生日期:1918年4月14日

逝世日期:2012年5月31日

毕业院校:天津市实验中学、燕京大学西语系、中文系研究院

代表作品:红楼梦新证、曹雪芹传、石头记会真、红楼梦与中华文化、千秋一寸心

主要成就:新中国红学研究第一人、集大成者创立曹学、脂学、探佚学三大分支考证高峰、悟证先河

荣誉:中国艺术研究院首批终身研究员

家史:祖父名周铜,父亲周景颐

性别:男

少年时代

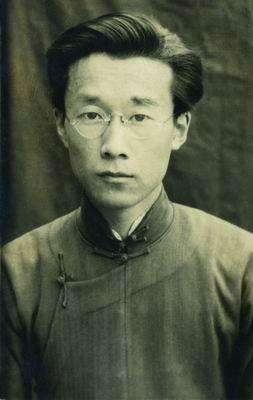

学生时期的周汝昌

学生时期的周汝昌

进入高中后(南开中学),此时的文学活动主要方面之一即:研习宋词。但这些刊物已不易寻检,如今仅仅觅得小词数首。

年轻时的周汝昌

年轻时的周汝昌

周汝昌从进入小学直到大学毕业,经历了失学、停课、逃难、沦陷,这中间被历史环境所迫而虚耗的宝贵光阴竟达11年之多。

婚姻家庭

文革后周汝昌、毛淑仁夫妇与回京的三个女儿

文革后周汝昌、毛淑仁夫妇与回京的三个女儿

周汝昌在怀念妻子的文章中,对妻子的贤惠、聪颖的感激之心、赞赏之语跃然纸上,使人若感同身受,不由得生起对这位女子的敬仰。

周汝昌在自传中曾说其一生写作多得贤妻毛淑仁的臂助,尤其是当时条件之艰辛,其功更不可泯灭。贤妻素喜书法,每写字幅,她皆能评定,得出优劣,不失毫厘。她不仅内助辛苦,病时还为他抄录资料,以解周汝昌目坏难读小字之困。如今,淑仁已不在了。六十载糟糠夫妻,患难伴侣,所历万言难述。她是一个善良仁厚的慈悲为怀者,一生劳瘁,助其为文写字,缝衣做饭。在危难中表现出无畏的护其申冤的高尚精神。周汝昌平生的这点学术成就,其中包涵着她的辛勤甘苦,这种无形迹的贡献,是他难以忘怀的。

投身红学

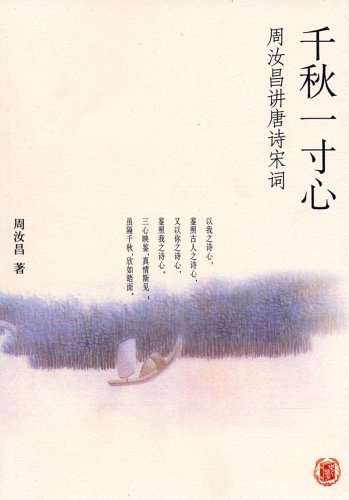

千秋一寸心

千秋一寸心

1947年,时在燕京大学读书的周汝昌收到一直进行《红楼梦》版本研究的四兄周祜昌自天津寄来的一函,说他新近看到亚东版《红楼梦》卷首有胡适之的一篇考证文章,其中有敦诚与敦敏皆系曹雪芹生前挚友的新论说,他嘱去燕大图书馆周汝昌查证。周汝昌遍查燕大图书馆,在敦敏诗集中发现了那首《咏芹诗》,周汝昌将这一发现撰写成文,并在《天津民国日报》副刊发表。看到文章的胡适之当即复信周汝昌,自此胡、周书信往来切磋讨论《红楼梦》,成为现代红学史上的一段佳话。据周汝昌回忆,围绕《红楼梦》胡适先生曾给他7封书信,除1封遗失外,另外6封均已公之于众。

1948年夏初,正在撰写《红楼梦新证》的周汝昌带着讨教《甲戌本石头记》的疑问,应胡适先生之邀从西郊学校进城,拜访胡适先生。让周汝昌意外的是,胡适先生居然慷慨地将珍贵的孤本《甲戌本石头记》借与他拿走细看,后又托时在燕大授课的小说专家孙楷第将自己珍藏的《四松堂集》乾隆抄本和有正书局石印大字戚序本拿给他研究。对此,周汝昌曾不止一次感叹道:胡先生能平等对他,还对他爱护有加,其人品和学问少有人比。

因为研究红楼梦,他从四川大学的外文系调到北京人民文学出版社任编辑,也由于这本书,他在政治运动中被批判成了“资产阶级胡适派唯心主义”的“繁琐考证”典型代表,由“红”变成“黑”。在后来的2005年,周汝昌出版了20余万言的《我与胡适先生》,书中首次详细介绍了二人围绕《红楼梦》所进行的学术探讨,评说了胡适先生与红学的渊源和贡献。

重返研究

文革期间,周汝昌也遭受了冲击。

1968年,作为“周扬文艺黑线上的活标本”,周汝昌被关进了“牛棚”。1969年中秋被下放到了湖北咸宁向阳湖干校。1970年8月下旬,周汝昌接到通知:因工作需要,调回北京。启程那天周汝昌到总部办手续,打开公函一看,“今奉中央周总理办公室专电致湖北军区司令部:调人民出版社周汝昌回京工作”,周汝昌的“黑人”身份一下子转变了。

中外讲学

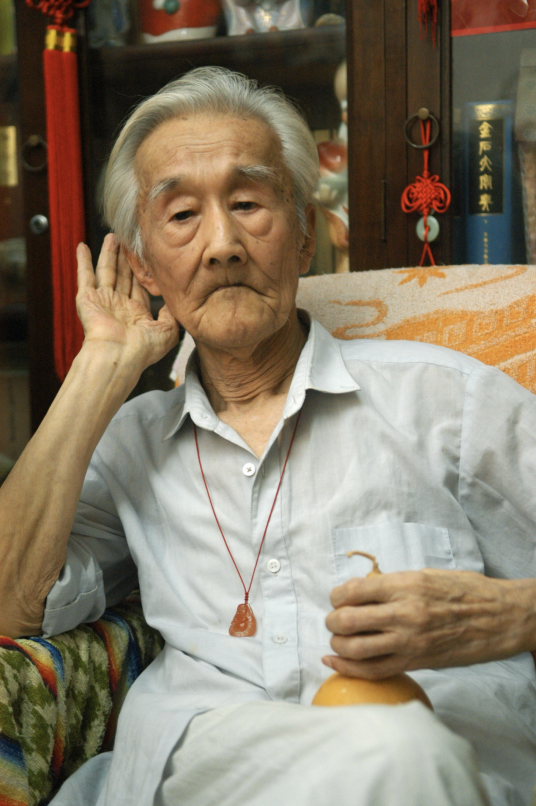

周汝昌

周汝昌

1986年8月至1987年8月,周汝昌应美国鲁斯基金会之邀以威斯康辛大学访问教授身份赴美一年。周汝昌除研究著述外,还为威斯康辛、普林斯顿、纽约市立和哥伦比亚4所大学及亚美文化协会讲解《红楼梦》,演讲内容精彩纷呈,给听众留下了极深刻的印象。此外,周汝昌还用英语在北京给40多家外国驻华使馆官员讲解过《红楼梦》,当时场面同样如磁铁聚沙。

兰亭研究

周汝昌

周汝昌

虽然限于目力身体等条件,重证《文心雕龙》成为周汝昌无法实现的一大憾事,但此前完成的另一重要主题《兰亭序》的研究,总还是让老人有些慰藉。他曾多次慨叹,自己用于研究《兰亭序》和书法的工夫一点儿不比《红楼梦》少,研究成果受到启功、徐邦达、王学仲三大鉴定书家的肯定。由此扩之,1980年香港率先出版了他上世纪70年代写于“避震床”上的《书法艺术答问》,继而北京连续再版,印行数十万册仍不能满足读者需要。

周汝昌 师影

周汝昌 师影

在这本类似讲义的《答问》中,周汝昌从用笔讲起,再到“八法”“三分”的结构,尤其是指陈书史书家得失的笔墨,多是闻所未闻的见解。对书圣右军碑帖真伪优劣的评判,更是如数家珍。他认为《兰亭序》的笔法最丰富,但是看坏摹本不行。明陈鉴本最好,最能启发人,它保存的原有笔法成分最多、最接近真相。

自谦不是书法家的周汝昌,幼少时即醉心欧楷笔法,20岁后又致力于唐人写经,深研《兰亭》后,得右军真脉,平生作书多行草,其“横逸飞动、笔笔不苟、使转敷畅、作草如真”的周体法书,在众多书家中以势明法合意美之笔、英风俊骨之墨神采焕然,只是受目力所限,70岁后便极少动墨了。这也是周汝昌书法作品存世稀少的原因。

老年时期

周汝昌

周汝昌

2002年,周汝昌曾对采访他的记者说,他虽然84岁了,经历了大悲、大喜,但很留恋人间事。像他这样的人积累一点东西不容易,他写作的精力非常旺盛,几乎每天写几千字的文章,女儿简直打不过来。他靠半只眼睛拼命干,就是因为还有没做完的工作,他积累了几十年,就是要把成果留给后人。

家中去世

周汝昌先生遗像

周汝昌先生遗像

红学研究 | ||

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

《红楼梦新证》 | 1953;1976;1998; | 棠棣出版社;人民文学出版社;华艺出版社; |

曹学 | ||

《曹雪芹》 | 1964;1980;1998;2003-8 | 作家出版社;百花文艺出版社;华艺出版社;百花文艺出版社 |

《曹雪芹新传》 | 1992;2007 | 外文出版社;山东画报出版社 |

《文采风流第一人:曹雪芹传》 | 1999-10;2004 | 东方出版社;书海出版社 |

《曹雪芹画传》 | 2004-4 | 作家出版社 |

《红楼家世》 | 2003 | 黑龙江教育出版社 |

《江宁织造与曹家》(合著) | 2006-12 | 中华书局 |

《红楼梦里史侯家》(合著) | 2009-12 | 江苏广陵书社有限公司 |

版本学、脂学 | ||

《石头记会真》 | 2004-5 | 漓江出版社 |

《石头记鉴真》(与周祜昌合著) | 1985 | 书目文献出版社 |

《红楼真本》(与周祜昌合著) | 1998-10 | 北京图书馆出版社 |

《红楼梦:八十回石头记》 | 2004-9 | 漓江出版社 |

《八十回石头记》周汝昌汇校本 | 2006-12 | 人民出版社 |

《周汝昌校订批点本:石头记》 | 2009-05 | 漓江出版社 |

探佚学 | ||

《红楼梦的真故事》 | 1995-12 | 华艺出版社 |

《周汝昌谈红楼梦》 | 2010-3 | 湖南少年儿童出版社 |

《红楼真梦》 | 2005-7 | 山东画报出版社 |

《亦真亦幻梦红楼》 | 2010-8 | 江苏人民出版社 |

专著及随笔 | ||

《恭王府考》 | 1980-6 | 上海古籍出版社 |

《恭王府与红楼梦》 | 1992-1 | 北京燕山出版社 |

《红楼访真——大观园在恭王府》 | 1998 | 华艺出版社 |

《芳园筑向帝城西:恭王府与红楼梦》 | 2007-8 | 漓江出版社 |

《献芹集》 | 1985-3;2006-11 | 山西人民出版社;中华书局 |

《红楼梦词典》 | 1987 | 广东人民出版社 |

《红楼梦与中国文化》 | 1989-2;2009-9 | 工人出版社、台湾东大图书公司;中华书局 |

《红楼梦的历程》 | 1989 | 黑龙江人民出版社 |

《红楼真影》(上书新版) | 2009-4 | 山东画报出版社 |

《红楼艺术》 | 1995-9;2006-4 | 人民文学出版社;作家出版社 |

《东方赤子·大家丛书周汝昌卷》 | 1999-1 | 华文出版社 |

《当代学者自选文库周汝昌卷》 | 1999-10 | 安徽教育出版社 |

《红楼小讲》 | 2002-1 | 北京出版社 |

《红楼夺目红》 | 2003-10 | 作家出版社 |

《周汝昌点评红楼梦》 | 2004-1 | 团结出版社 |

《红楼十二层》 | 2005-1 | 书海出版社 |

《周汝昌梦解红楼》 | 2005-1 | 漓江出版社 |

《定是红楼梦里人》 | 2005-5 | 团结出版社 |

《周汝昌红楼内外续红楼》 | 2005-6 | 东方出版社 |

《和贾宝玉对话》 | 2005-6 | 作家出版社 |

《解味红楼周汝昌》 | 2007-1 | 长江文艺出版社 |

《红楼别样红》 | 2008-4 | 作家出版社 |

《红楼脂粉英雄谱》 | 2008-8 | 漓江出版社 |

《谁知脂砚是湘云》 | 2009-3 | 江苏人民出版社 |

《红楼新境》 | 2012-1 | 中国大百科全书出版社 |

《寿芹心稿》 | 2012-4 | 中国大百科全书出版社 |

诗词鉴赏 | ||

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

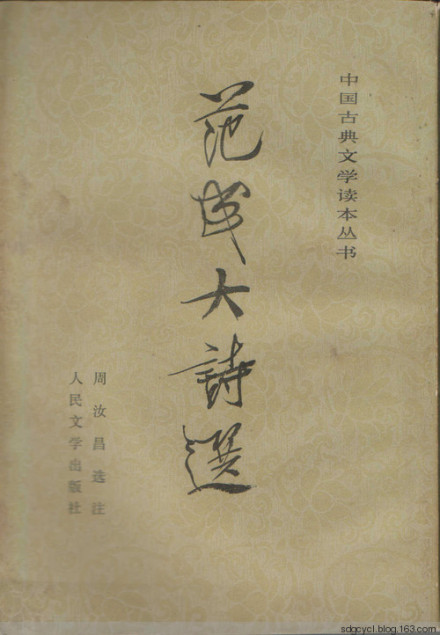

《范成大诗选》 | 1959-4 | 人民文学出版社 |

《白居易诗选》(与顾肇仓合注) | 1962-12 | 作家出版社 |

《杨万里选集》 | 1962-12 | 中华书局上海编辑所 |

《诗词赏会》 | 1987;2011-10 | 广东人民出版社;中华书局 |

《唐宋词鉴赏辞典:唐五代北宋》(唐圭璋,周汝昌 著) | 1988-4 | 上海辞书出版社 |

《诗词赏会 二集》 | 2011-5 | 中华书局 |

《千秋一寸心:唐宋诗词鉴赏讲座》 | 2000-6;2006-9 | 华艺出版社;中华书局 |

书法作品 | ||

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

《书法艺术答问》 | 1980;1982; | 香港中华书局;文化艺术出版社 |

《诗红墨翠--周汝昌咏红手迹》 | 2004-9 | 书海出版社 |

《兰亭秋夜录》 | 2011-04 | 广西师范大学出版社 |

诗词选录 | |

作品名称 | 参考来源 |

《中国北京奥运赋》; |

|

《自咏》; |

|

《红楼夺目红》校后再记赋诗; |

|

《悼季羡林先生》; |

|

鹧鸪天 自题新著《红楼梦与中华文化》; |

|

绝笔诗; |

|

(注解:“诗词选录”具体内容及背景可翻阅相对应参考资料)

其他作品 | ||

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

《石头记人物画》(题诗40首) | 1979 | 人民美术出版社 |

《岁华晴影》 | 1997-1 | 东方出版中心 |

《胭脂米传奇》 | 1998-3 | 华文出版社 |

《砚霓小集》 | 1998-6 | 山西教育出版社 |

《脂雪轩笔语》 | 2000-1 | 上海人民出版社 |

《北斗京华》 | 2001-01 | 辽宁教育出版社 |

《天·地·人·我》 | 2001-09 | 北京十文艺出版社 |

《红楼无限情:周汝昌自传》 | 2005-3 | 北京十月文艺出版社 |

《我与胡适先生》 | 2005-8 | 漓江出版社 |

《神州自有连城璧:中华美学特色论丛八目》 | 2005-9 | 山东画报出版社 |

《红楼柳影》 | 2007-1 | 江苏文艺出版社 |

《周汝昌评说四大名著》 | 2008-6 | 中华书局 |

《周汝昌红楼演讲录》 | 2007-12 | 线装书局 |

(部分作品由于多次出版可能有遗漏)

人物荣誉

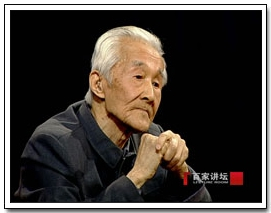

周汝昌

周汝昌

1980年赴美国出席“首届国际红楼梦研讨会”;1984年受国家委派赴苏联考察列宁格勒藏本《石头记》;1986-1987年,获美国鲁斯基金,赴美国访学讲学一年并任威斯康辛大学客座教授;2002-2008年,数次登上百家讲坛,讲授唐诗宋词鉴赏、解读《红楼梦》以及中国四大名著等。

2013年1月6日,由中国民间文艺家协会、中国名家收藏委员会等主办,《收藏界》杂志等单位承办的“2012影响中国收藏界十大经典人物”在京揭晓。周汝昌先生入选。

红学贡献

红学研究

于川力的收藏品

于川力的收藏品

《红楼梦》汇校工作:周祜昌、周汝昌二位先生五十六年心血的结晶《石头记会真》,汇集已发现的现存于世的古抄本10余种,对其进行全面汇校,展示所有异文,使之成为接近曹雪芹原本真笔的一部可以信赖的《石头记》。

周汝昌把《红楼梦》上升到中华文化小说的高度,提出“红学”应定位于“新国学”,《红楼梦》应列为第十四经。

周汝昌一生致力于红学研究,其研究方法师承于胡适,但又独树一帜。周汝昌重点考证了曹雪芹的身世与家世,并且仔细研究了大量清宫档案之后,得出了《红楼梦》是自传体小说的观点。并且通过对前八十回的仔细研读结合曹家史实,经过严密思考和逻辑推理,为人们揭开了隐藏在书中的深刻艺术内涵,伟大的诠释了《红楼梦》这部小说的艺术成就。其研究观点为广大红学研究者和人民群众所接受。

红学观点

《红楼梦》是一部自传性质的小说。

红楼梦的创作思想:第一、红楼梦之所以成为文化小说,实际上它记载了中华民族文化万紫千红的大观与奇境。读懂了《红楼梦》,就能了解认识中国文化。第二、以写妇女人材的屈辱、不幸、悲惨,来写中国人材的悲剧,甚至人类人材的大悲剧。可惜这样一部伟大作品,硬是被狭隘地庸俗化为哥哥妹妹的爱情悲剧。

《红楼梦》的主旨:大旨谈情(而非色空),具体就是:体贴,即孔子所说的“恕”,推己度人之义。

《红楼》文化有三纲:曰玉、红、情。

《红楼梦》的艺术手法,非仅仅是“形象塑造、心理刻画、描写逼真、分析细密”等西方文艺理论所言,更重要的是在于具有中华一切文学艺术的总特征:“传神写照、追魂摄魄”。

《红楼梦》的结构章法:整部书所采用的是“大对称”的结构法,包涵了三次重要的元宵节与三次重要的中秋节,这是全书的六大关目。理解了它,又可发过来推考八十回以后的情节轮廓。

《红楼梦》是了解中华文化的“总钥匙”。

红学包括曹学、版本学、探佚学、脂学,《红楼梦》文本的鉴赏、审美、批评不在红学范围内,若“红学”仅局限“小说文艺学”

顾随先生早期在北京燕京大学任教期间,与周汝昌结下了师生之缘。1952年他在给别人的信中评价周汝昌道:“有周玉言者,燕大外文系毕业,于中文亦极有根柢,诗词散文皆好,是我最得意学生。”1941年,燕京大学被日寇封锁,周汝昌回到家乡天津,期间写下许多诗词。周汝昌之女周伦玲在一篇文章中写道:“有一天他

在生命最后的时光,周汝昌身体不舒服,但他并没有停下工作,依旧全身心扑在红学、中华文化研究上。周汝昌去世以后,他的女儿周伦玲说:“父亲一直在工作,5月23日那天他还在口述一部新书的大纲,名叫《梦悟红楼》。此外,他还要写一部关于《红楼梦》与中华文化的书,上世纪80年代曾经写过,这么多年过去了,父亲觉得与当时相比,现在有太多东西需要补充进去。一直到走的时候,他的头脑十分清楚。他不是衰老而死,而是累死的,燃烧到了最后一刻,能量没有了,跟不上了。”周汝昌是中国红学界一个把自己的一生都贡献给红学的专业红学大师,而他于1953年出版的《红楼梦新证》更是红学研究从新红学跨入当代红学的标志。周汝昌先生的去世不仅是红学界的巨大损失,也使整个中国文化研究失去了一块重镇。 (中国红学家邓遂夫评价)

虽年事已高,但周老与红学后辈刘心武的书信交流从未间断,这些信每张纸上的字都有一个拳头这么大,有时候后一个字还会‘压’到前一个字,看得出这是周老视力不好还在坚持,这真的让我无比感动。 (刘心武评价)

周汝昌先生的《红楼梦新证》,对于红学研究者来说就像一座山,是绕不过去的。一个人,一辈子,有这样一部书,就是在一个领域立住的表现。 (中国艺术研究院《红楼梦》研究所所长孙玉明评价)

周先生在《红楼梦》研究领域中的成就,无人能比,作为新文化时代的学者,周汝昌已经是仅存的耆老之一。 (古典文化学者、红学家、中国文化研究所所长刘梦溪评价)

周汝昌治学以语言、诗词理论及签注、中外文翻译为主;平生耽吟咏、研诗词、笺注、赏析、理论皆所用心,并兼研红学,已有60多部学术著作问世。其中《红楼梦新证》是第一部、也是其代表作,这是红学史上首部文史哲综合大型学术论著,无可否认是红学方面一部划时代的最重要的著作。 (周策纵先生语)

一身布衣的周汝昌,一生淡泊名利,唯对中华文化、对学术真理,坚守不渝、穷追不弃。他极爱重的是不受其他因素干扰的、不被人为利用的真正学术研究。不了解这一切,很难理解他为何后来走上了红学道路,为何持有如此这般的学术观点,为何又如此地执著痴迷,甘受百般挫辱、诬陷、排挤、攻击,而无悔意,也不怨尤。

纪念文集

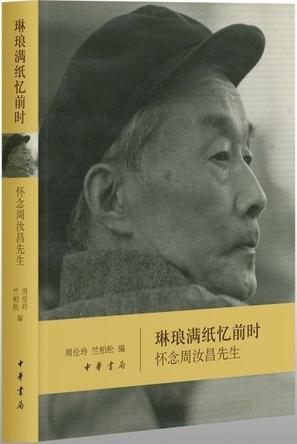

《琳琅满纸忆前时》:怀念周汝昌先生

《琳琅满纸忆前时》:怀念周汝昌先生

《琳琅满纸忆前时》:怀念周汝昌先生

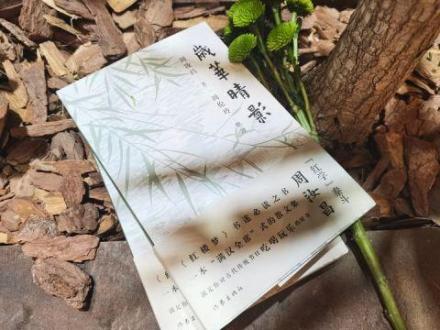

随笔集《岁华晴影》

随笔集《岁华晴影》

2022年5月31日是“红学泰斗”周汝昌先生逝世10周年,作家出版社推出周汝昌的随笔集《岁华晴影》。全书辑选了作者随笔精品88篇,大致有读书治学、自我观照、讲“红”说“梦”、追忆故交等几方面的内容。

纪念场馆

周汝昌纪念馆落户恭王府,子女现场捐赠珍贵手稿

周汝昌纪念馆筹建暨子女捐赠新闻发布会

周汝昌纪念馆筹建暨子女捐赠新闻发布会

母校追悼

2013年6月,周汝昌先生母校天津市实验中学全体师生追悼这位优秀校友,时任校长张红言语间不禁潸然泪下,号召全体师生,以周老先生为榜样,一生治学,淡泊名利。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。