-

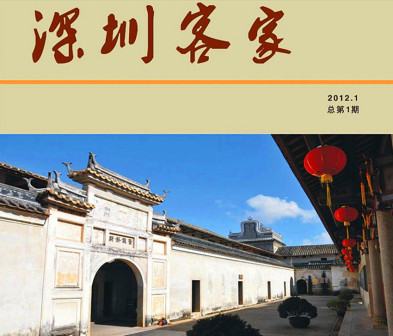

深圳客家 编辑

深圳是客家人的主要聚居地之一, 有着与内陆客家诸多不同的特点,深圳客家总结和定位为“滨海客家”,深圳是改革开放后最早开展客家文化研究的地区之一。

客家人自汉代开始从中原辗转来到深圳地区,唐末农民起义又给深圳地区带来大量客家人。 两宋时期,客家人进入深圳地区,大规模迁入深圳,还是与清朝初年的海禁、迁界与复界关系最大。 在很长一段时间里,深圳人的主体是客家人,主要分布在深圳的中部、东部和北部等,占深圳70%左右的地区。 根据《宝安县志》,1979年深圳建市之前,宝安县本地村民中,讲客家语的客家人占了六成左右,他们分布在龙华、盐田、龙岗、坪山、罗湖、石岩、西丽等地,客家人围村遍布深圳各个角落, 有几个姓氏:龙岗罗、坪地萧、观澜陈、坪山曾、坑梓黄。而坑梓黄,是其中的大姓,一度发展到占坑梓人口的80%。 1979年深圳建市之前,31.41万的原住民以客家人为主,客家人占深圳原住民的六成以上, 2020年,深圳地区的客家人有500万左右。

滨海客家是深圳客家的代名词,深圳成为滨海客家的代表区域。 龙岗客家民俗博物馆特别邀请上世纪六、七十年代在龙岗从事文化工作的15位老“龙岗通”,及深圳大学客家研究所所长张卫东教授、深圳大学客家研究会会长刘丽川教授、深圳市本土文化艺术研究会会长廖虹雷老师,相聚鹤湖新居,共同商讨进一步提升《深圳客家》馆刊的史料性、知识性、可读性,更好的开展客家文化学术研究,弘扬深圳本土客家文化,推进龙岗客家民俗博物馆持续发展。

中文名:深圳客家

类别:文化类

深圳本土方言分布图

深圳本土方言分布图

深圳地名来源

深圳地名来源

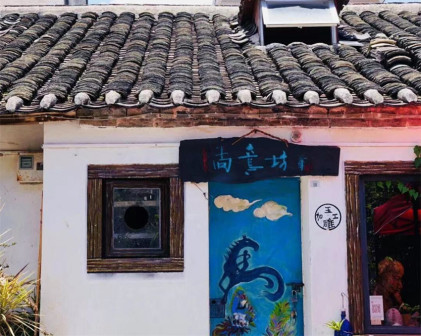

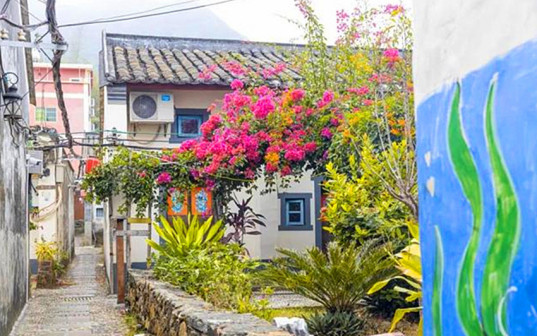

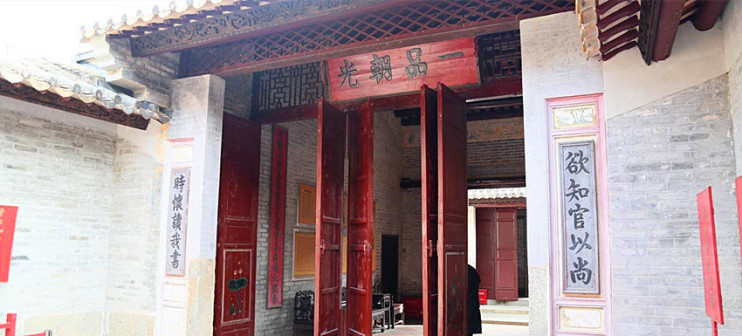

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

演出

演出

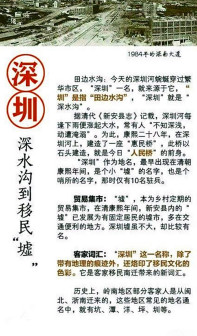

深水沟到移民“墟”

深水沟到移民“墟”

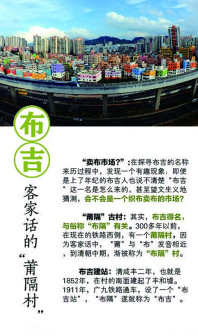

客家话的“莆隔村”

客家话的“莆隔村”

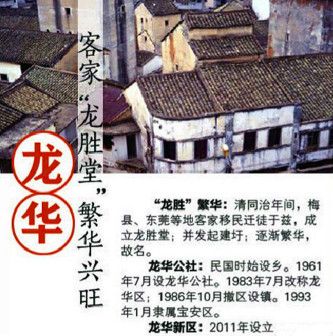

客家“龙胜堂”繁华兴旺

客家“龙胜堂”繁华兴旺

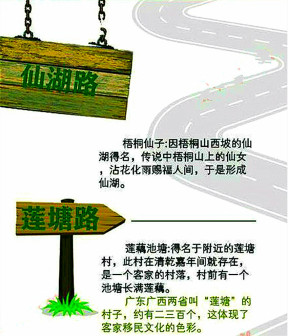

仙湖路、莲塘路

仙湖路、莲塘路

客家墟

客家墟

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳客家

深圳客家

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

深圳本土客家民居

在很长一段时间里,深圳人的主体是客家人,主要分布在深圳的中部、东部和北部等,占深圳70%左右的地区。如盐田区、龙华区、龙岗区、坪山区全境,以及大鹏新区、罗湖区部分和宝安的石岩,南山的西丽镇、蛇口,白芒村,福田的梅林等地。

据了解,深圳客家是在第四次大迁徙形成,具有独特滨海客家特征的典型代表。深圳客家民系居民主要在广九铁路深圳段以东的盐田、沙头角、横岗、龙岗、坪地、坪山、坑梓、葵涌、石岩、布吉、龙华、观澜等地。据《宝安县志·方言》载“客家方言使用人口占全县户籍人口56%,粤方言44%”(广东人民出版社,1997版)。

早在宋元时期,客家人进入了深圳的福田梅林、宝安的石岩、观澜镇、龙华、布吉、大鹏等地一些村庄。

明代中晚期形成了一定规模,如俗称的横岗、龙岗、坪山、葵涌地区。龙岗赖姓和坪地萧姓等,就是此时期迁至。明末坪山坑梓黄姓的黄朝轩于惠州府归善县白马碗窑村迁入江边村(今深圳坑梓)一世始祖立业,二世祖黄居中于清朝康熙三十年创建洪围,而龙岗区较早的客家围田丰世居则建于明永历16年。

从中原辗转闽、赣、粤地区迁入,“深港地区的客家人并非一竿子插到底,而是经过几代的辗转奔波,来到岭南海隅的”。如坪山区客家围屋“大万世居”曾氏一族,“祖籍山东,为孔子著名弟子曾参后裔。西汉末年王莽篡汉,避乱江西吉安府吉水镇,唐代徙居樊城,宋代迁福建汀州,随后又迁至广东潮州定居。至明洪武年间,先后迁至长乐(今广东五华)、兴宁。清雍正年间,由75世孙简辉公率家族迁至坪山。乾隆五十六年(1791),由端义公创建大万世居(又称大万园)。族人后尊端义公为始祖,繁行至今已有八代。”曾氏一族辗转南迁至深圳定居的过程,在深圳客家人中具有典型的代表性。

深圳客家沙头角鱼灯节祭月大典

深圳客家沙头角鱼灯节祭月大典

客家人大量迁入深圳是在清朝初年,从嘉应州和惠州府来的最多,移民大潮持续到嘉庆年间。

根据坪地、坪山、坑梓、葵涌、大鹏等镇实地调查结果,大多数客家人是从广东梅县、兴宁、五华及江西等客家人聚居地迁至深圳,迁居时间大体在清初康熙复界之时。因原居民回迁者甚少,清政府遂实行粤、赣、闽客家人南迁新安,给予减免赋税和发给牛、口粮、种子的优惠政策。

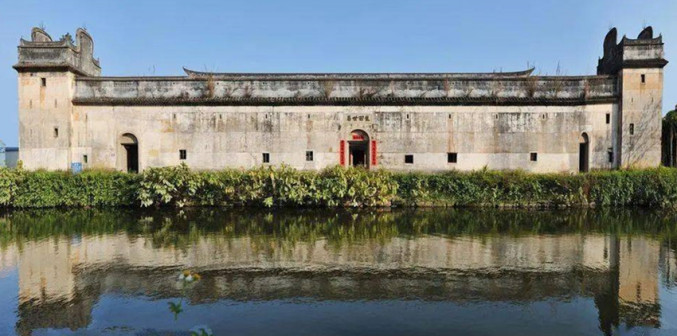

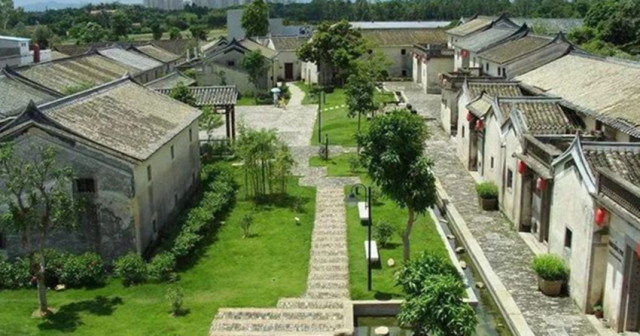

深圳客家人秉承中原汉族诗礼传家文化优势,艰苦创业有成之后,大多建有独特的客家围屋,聚族而居,以耕读持家,有极强的封建宗族观念和家族凝聚力。历史上,深圳客家人几乎是过着自耕自足的生活,极少与广府人交往。但他们毕竟生活在富于海洋文化气息的近海地区,颇得风气之先,故又能在重振家声、光宗耀祖的精神动力驱使下,除了重视以堂号、堂联、族谱、家谱等激励子孙发奋图强外,也能突破祖传禁忌,积极寻求向外开拓,从事商贸活动,甚至扬帆海外,寻求发展。较之内地地区客家人,更具开放性。故深圳客家人从近代以来;在经济、文化诸方面获得巨大发展,体现之一即是客家围屋建设。龙岗地区的鹤湖新居、大万世居等气势宏大并融入部分西洋建筑成分,是新客家围屋典型代表。

深圳客家风俗,拙朴中不乏浓郁生活情趣;遵古风又颇含海洋文化开放气质;严谨的祭祖祀岁与热烈的舞狮、舞麒麟、舞龙相映成趣;即编即唱的客家山歌,风情万种;客家狗肉、酿豆腐、糯米酒等客家饮食,就地取材,乡土特色浓郁。

作为深圳市唯一一家客家主题博物馆,龙岗客家民俗博物馆承担起深圳客家研究的重任,深入发掘深圳客家传统文化中的精华,认真研究其历史价值和现实意义,在此基础上,2012年申请创办了《深圳客家》馆刊,为深圳客家文化研究专家学者、客家文化爱好者搭建一个发表学术见解、交流学术观点、展示研究成果的平台。该刊已出版2期,引起客家研究学界、博物馆界及社会各界人士的广泛关注和赞誉。2014年,得到龙岗区委宣传部高度重视,获得区文艺精品项目资助。

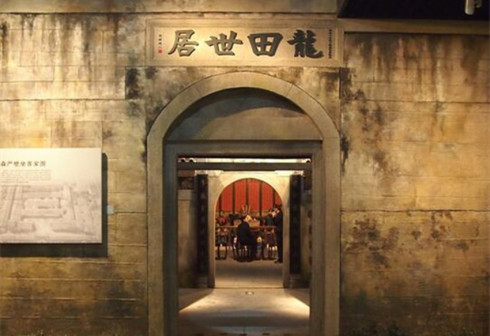

大田世居

大田世居

俗话说“五里不同音,十里不同俗”。龙岗客家民俗博物馆认识到:龙岗客家民俗文化研究工作,离不开龙岗本土这些具有较高的知识文化水平,长期关注本土民风民俗的老文化工作者的参与、支持和帮助。为做好《深圳客家》第三期论文征集和编纂工作,突出深圳本土客家文化特色,博物馆特别邀请有责任感并热心博物馆事业的龙岗老文化人聚集一堂,动员他们用文字或口述的方式,讲述龙岗的神话传说、风土人情,形成“龙岗人写龙岗事”的良好局面。

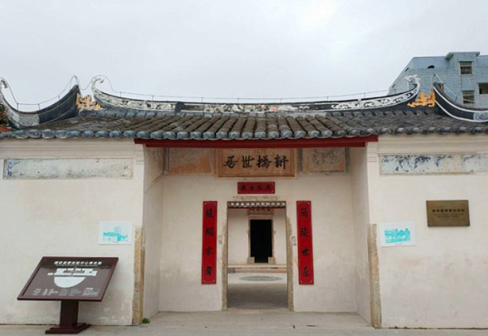

鹤湖新居

鹤湖新居

这次参加研讨会的老文化工作者都是上世纪60年代成立的“宝安县农村文艺演出队”的队员,这个演出队后来改名为“宝安县专业文艺宣传队”,解散后他们多数人在原镇级文化站工作至退休,是土生土长的龙岗客家人,对龙岗神话传说、信仰祭奠、岁时节日、人生礼仪、日常习俗等非常熟悉,单是“龙岗”地名的来历,他们就能说出近十种不同版本。会上他们踊跃发言,纷纷表示要发挥余热,多撰写一些关于龙岗客家历史和民俗的文章,也建议博物馆加快收集、记录、整理龙岗民间传说和独特民俗,深入开展龙岗客家民俗文化研究工作,办好《深圳客家》馆刊,将龙岗客家民俗文化带得更远。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。