-

卵裂 编辑

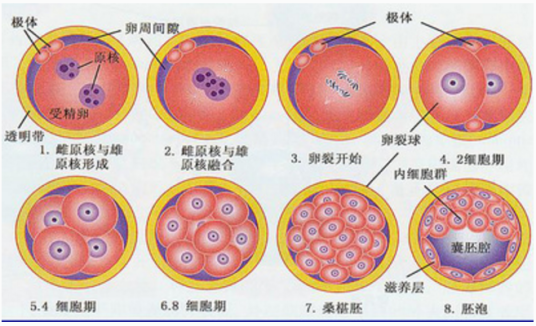

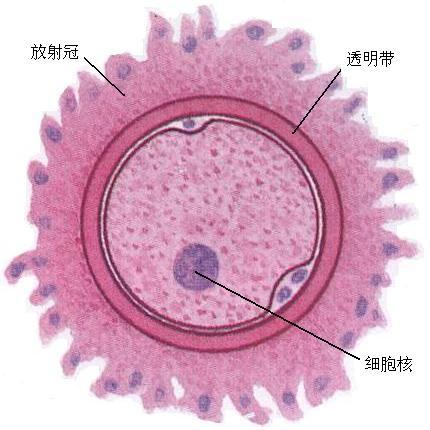

卵裂是指受精卵早期的快速的有丝分裂。卵裂期一个细胞或细胞核不断地快速分裂,将体积极大的卵子细胞质分割成许多较小的有核细胞的过程叫做卵裂。

受精卵的卵裂中的有丝分裂与体细胞有丝分裂比较具有以下三个特点:①伴随着一定程度的卵内物质的重新分配;②由于第一个特点而产生的核质比例越来越大;③细胞间期较短,分裂快,迅速形成囊胚。

卵裂的主要特点是细胞周期短,G1期非常短甚至没有;每次卵裂,核物质重新合成增长,细胞质没有增长,但其理化性质发生变化,因而卵裂球几乎不生长即迅速地进行下次分裂,卵裂球体积越来越小,一旦核质比例达到平衡,细胞分裂速度开始减慢。卵裂后形成的大量小细胞,是便于以后形态发生中细胞的重排、胚层和器官原基的形成和胚体体形的塑造。各种动物卵裂速度相差很大,海胆卵于受精后数小时即形成数千个细胞,蛙1天内形成数千个细胞,而哺乳类1天时尚未完成第1次卵裂,随后的每次卵裂也需10~12小时,在脊椎动物中是最慢的。动物卵裂模式的不同和卵内所含卵黄的数量和分布有密切关系,卵黄可阻滞卵裂进行的速度,甚至阻止卵裂面将细胞完全分开。卵裂分为完全卵裂和不完全卵裂。

完全卵裂

卵裂

卵裂

不完全裂

多黄卵进行这种卵裂,由于卵含大量卵黄,卵裂面不能通过整个卵,卵裂仅在卵的细胞质部分进行。有盘状卵裂,卵裂发生在动物极胚盘上,胚盘下的卵黄不分裂,如硬骨鱼、爬行类和鸟类;表面卵裂,昆虫卵的大量卵黄集中于卵的中央,细胞核和少量细胞质位于中央,大部分细胞质分布在卵周,多次分裂后,卵裂环最终均位于卵的表面。

动物的受精卵,或不经受精而单性发育的卵,不经过间期,在基本上不增加总体积情况下的连续细胞分裂。

卵裂所产生的各代子细胞,称为分裂球。每一次卵裂时细胞核的表现虽然和一般的有丝分裂相似、但是分裂完成之后裂球不生长。因此连续分裂之后,每一分裂球的细胞质的体积逐渐减小而细胞核的体积不变。因而核、质的比值从小变大。直到核和质的比值与这种动物的体细胞的比值相同时,分裂球便开始生长,进行一般的细胞分裂。如海胆的受精卵核和质的比例为1∶550,到囊胚期分裂球的核,质比例为1∶6。

卵裂

卵裂

卵裂的另一特点是卵质中物质的相对空间位置,即卵物质在卵裂前的分布卵和裂后所有分裂球整体的物质分布基本一致。

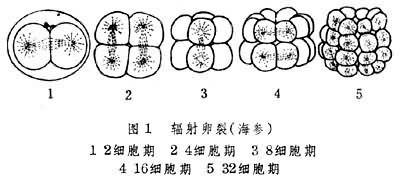

卵裂的方向与卵所含卵黄量有关系。卵黄也影响卵裂的速度。所谓的贝尔福法则是:胚胎任何区域的卵裂速度和它所含的卵黄量成反比。如两栖类和鲟鱼等低等鱼类的卵,植物半球由于含大量卵黄而分裂较慢。O.赫特维希认为:①细胞核总是在原生质体的中央来影响卵裂。②纺锤体的长轴和原生质团的长轴是一致的,分裂时按原生质体的长轴,将细胞横割为二。一般的卵裂过程是从无卵黄或少卵黄处起始,从卵子的表面陷入,形成一个分裂面。通常第 1次分裂面是从动物极到植物极,通过卵轴,与卵的赤道面垂直,将卵子分成两个基本相等的分裂球;这种分裂,称为经裂。第2次卵裂的分裂面也是经裂,和第1次经裂面垂直,因而产生4个分裂球。第4次的分裂面和前两次的方位不同,与赤道面平行而和前两次垂直,将已有的4个分裂球分成上面、(动物极)和下面(植物极)各四个分裂球,这种分裂称为纬裂。第4次以后的分裂面就不太规则,有的是经裂,有的是纬裂。

卵裂可分为两大类:

全裂

分裂面将分裂球完全分割成两半,子细胞完全分开。多数动物的卵,不仅卵黄分布均匀,分出的分裂球的大小一般相差不多,是为全裂;有些卵黄分布不均匀的卵,如两栖类和一些低等鱼类的卵,也是全裂。但第3次分出的裂球大小差异较大,在动物极的体积小,称为小裂球,在植物极的含卵黄多,体积大,称为大裂球。

全裂又可根据分裂球排列的形式,分成6种类型:

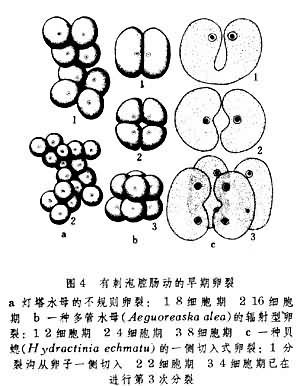

① 辐射型 第3次卵裂以后,上层的分裂球很整齐地排列在下层之上,呈辐射排列(图1),如棘皮动物和腔肠动物等。

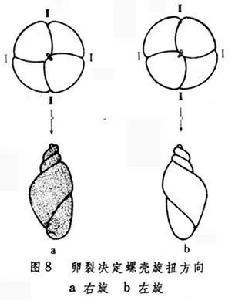

② 螺旋型 第3次卵裂时,纺锤体不是和赤道面垂直而是倾斜呈45°角,分出的动物极的分裂球位于两个植物极分裂球之间,以后的卵裂也是倾斜的(图2),按顺时针方向倾斜的,称右旋型;按逆时针方向倾斜的,称左旋型。往往是右旋、左旋交替排列,如多毛类环节动物,软体动物中的腹足类和瓣鳃类等。

③ 两侧对称型 卵裂的情况和辐射型的相似,主要是在第1次卵裂后,已呈现两侧对称,以后多次卵裂均保持这种形式。幼虫和成体的两侧对称面和第 1次分裂面相符(图3),如两栖类和尾索动物等。

④ 两轴对称型 在第2次卵裂后,4个分裂球不仅左右对称,前后也对称,以后的卵裂,始终保持这种情况,因此称为两轴对称(图4),如栉水母。

⑤ 混合型 最初是螺旋型,以后是对称型,混合进行。如一些环节动物。

⑥ 不规则型 分裂球的排列和卵裂的程序均是不规则的,如蛔虫的第2次卵裂后分裂球的排列(图5);又如哺乳动物的卵,从第2次卵裂起,分裂球就不规则地排列。

卵裂

卵裂

不全裂

也称为偏裂。大量卵黄集中于卵的一端或卵的中央,以致分裂面不能将卵分成两部分,仅卵质部分被分开,含卵黄的部分仍连在一起。不全裂又可分为两个类型:

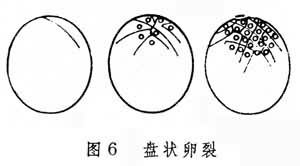

① 盘状卵裂 卵裂仅在动物极的胚盘上进行,胚盘下的大量卵黄部分不分裂,如软体动物中的头足类(图6),软骨鱼、硬骨鱼、爬行类和鸟类。

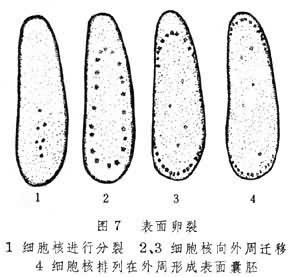

② 表面卵裂 卵黄集中于卵的中央,最初几次卵裂只是细胞核在卵黄里的原生质岛中进行,细胞核达到一定数目、进入卵黄四周的卵质中,在表面继续进行分裂,如昆虫(图7)。

卵裂受遗传因子的支配 各种动物卵质中物质的分布,对于卵裂类型有重要的影响,不同类型的物质分布,导致不同类型的卵裂。如一种进行螺旋卵裂的扁螺,螺壳一般是向右扭转;螺壳旋扭方向,决定于螺旋卵裂的方向(图8)。野生型的右旋卵裂为显性(D),左旋为隐性(d)。但是纯合的左旋雌体所产生的卵子,即使经右旋雄体的精子受精,仍然显示左旋的特点。这就是说,影响卵裂方向的物质分布,在母体卵子的形成过程中已经被母体的基因决定了,精子的基因组对此不能产生影响。

卵裂

卵裂

卵裂

卵裂

卵裂

卵裂

卵的皮层坚韧性和卵表面张力的改变,也是卵裂沟形成的必要条件。由星射线组成的有丝分裂器在细胞中的位置,直接影响表面张力和皮层坚韧性的变化。

在多种动物中,卵裂期的许多mRNA也象未受精卵中的那样,处在“隐蔽”不活动状态。但是哺乳动物的卵,与上述情况完全不同。在卵裂早期即合成 RNA。例如在鼠胚两细胞时期,即可发现有新合成的近似于mRNA的RNA,rRNA和tRNA合成略晚,四细胞时期即有明显的rRNA的合成。

但是不论在那种类型的卵,都是通过卵裂把某些物质分配到一定分裂球,各个分裂球所含的物质不同,将来发育出不同的组织器官。这样的分化是单纯由于细胞质的不同,还是因细胞质不同,影响细胞核也产生了差异,致使各个裂球产生出不同的结构。对此已经有实验证明分裂球的细胞核是等能的,这就是说,受精卵的细胞核经过若干次分裂之后,发育的能力不变。J.B.格登把爪蟾蝌蚪肠上皮的细胞核,移植到去掉核的卵中,能使这样的卵发育成为蝌蚪。表明,已经有相当分化的细胞,它的细胞核仍具有发育为正常个体的能力,并可以在适当的环境中表现出来。

核既是全能的,各个分裂球发育成不同的结构,很可能是细胞质起主导作用。T.H.博韦里在20世纪初就发现在马蛔虫中,体细胞有染色质消减现象。在前四次卵裂中,体细胞均有部分染色质消减,而原始生殖细胞中含有特殊的生殖质使染色质得以保持完整。

一般认为,经过卵裂,卵的细胞质被分割成不同的部分,等能的细胞核处于不同的细胞质的影响之下,各种卵质激发核中不同的基因活动,各个分裂球从而有不同的分化,因之卵裂是奠定胚胎正常发育的基础。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 面盘幼虫

上一篇 异体——我的绯色天空