-

客家围屋 编辑

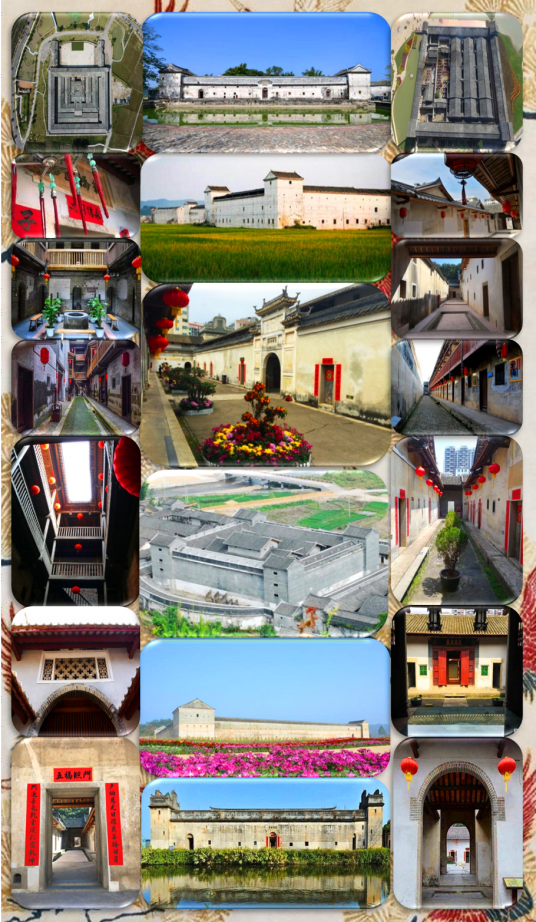

客家围屋,又被称为围村、围村屋、围屋村、土围、水围、围堡、客家围等 ,是客家民居经典的三大样式(客家围屋、客家排屋、客家土楼)之一 。客家围屋大多以围字命名,被誉为“东方的古罗马城堡”“汉晋坞堡的活化石”,被中外建筑学界称为中国民居建筑的五大特色。

围屋(围村)的类型主要有围楼、围寨、围龙屋、四角楼等 ,在形式上主要有方形围屋、半圆形围屋、圆形围屋 。粤港地区的客家围屋,大体可以分为15种类型,其中尤以围龙式围屋、城堡式围楼和四角楼最具地方特色 。

围屋(围村)始建于唐宋,兴盛于明清。围屋结合了中原古朴遗风以及南方文化的地域特色,是中国五大民居特色建筑之一。只要在客家人聚居之处,都能见到围屋的踪迹,主要分布在香港 、广东的深圳 、惠州 、河源、梅州、韶关,江西的赣州,福建的龙岩、三明,广西的贺州、玉林 等地及国内外其他客家人聚居地。

著名的客家围代表有鹤湖新居、大万世居、田丰世居、新桥世居、新乔世居、林寨古村、环水楼、茂盛世居、龙田世居 、贵湖塘老围 、洪围、玉田世居、崇林世居、南阳世居、大塘世居、碧滟楼、苏家围、四角楼、南华又庐、满堂客家大围、进士第、东生围、善述围、栗园围、泰安楼、肇庆堂、德先楼、李惠堂故居、阮啸仙故居、福田世居、西埔新居、秀岭世居、璇庆新居、正埔岭世居、玉田世居、廻龙世居、两秀新居、辑瑞庐、光禄世居、关西新围、燕翼围、渔子潭围、雅溪围屋、龙光围等。

中文名:客家围屋

别名:围村、围村屋、围屋村、土围、水围、围堡、围寨、围楼、客家围等

分布:广东、福建、江西、香港

最著名:鹤湖新居、大万世居、满堂围、东升围、苏家围、关西新围、燕翼围、崇林世居、吉水围

最精致:善述围、关西新围、躲世围、环水楼、碧滟楼、满堂围、南华又庐

惠州客家围屋:吉水围、鹤湖围、瑞狮围、高布老围、梁全兴客家围屋、松龄围、井头围、埔梓围、凤安围、汉塘围、望天围、见龙围、通奉第、冯大利四角楼、有庆堂围屋、曲水楼、周田老屋、崇林世居、南阳世居、碧滟楼、会源楼围屋

梅州客家围屋:善述围、躲世围、磐石围、齐安围、磐安围、棣华围、东升围、盘龙围、乐善围、馨梓围、朝天围、泰安围、玉成围、张家围、桂安围、粟坝围屋、崇德围、瑞徵围、巨汌围、凤翔围、俊康围、万安围、恒升围、巩宁围、祥安围

深圳客家围屋:贵湖塘老围、洪围、上围艺术村、大万世居、鹤湖新居、茂盛世居、大田世居、环水楼、田丰世居、丰田世居、沙鱼涌、新桥世居、大芬油画村、荣田世居、龙田世居、福田世居、鹤薮古村、麻磡村、盘龙世居、吉坑世居

河源客家围屋:苏家围、崇兴围、松秀围、德馨围、林寨古村、南园古村、德先楼、何新屋、阮啸仙故居、仙坑八角楼、荣封第

赣州客家围屋:栗园围、渔仔潭围、乌石围、东生围、雅溪围屋、虎形围、燕翼围、关西新围、明远第围、西昌围、龙光围、福和围、田心围、圆围、上灶围、兰田围、陈屋围、沙坝围、耀三围、罗屋围、塆仔围、矮守围、鹏皋围、润洞围

韶关客家围屋:满堂围、八卦围、兴昌围、灵溪客家大围、车田围、官塅围、红围、长安客家围、长围村围屋、大袁屋围楼

最古老围屋:东升围(宋代)、高布老围(宋)、蔡蒙吉故居(宋)、朝天围(宋)、盘龙围(元)、磐石围、栗园围、吉水围、璼公祠、余庆堂、乌石围、八卦围、苏家围、田丰世居、洪坑土楼群

福建客家围屋:洪坑土楼群、振成楼、承启楼、环极楼、初溪土楼群、高北土楼群、田螺坑土楼群

香港客家围村:江夏围、三栋屋村、曾大屋(山厦围)

东莞客家围:清厦客家围村、铁场客家围

客家围屋是中国客家文化中重要的特色民居建筑,是中国五大民居特色建筑之一。客家围屋通常由外围围合部分和内部核心部分组成,其中祠堂、堂间、横屋、围屋、炮楼、天街、天井、化胎、禾坪、月池等是客家围屋的重要构成要素。 集家、祠、堡于一体的客家围屋是中国传统建筑形式之一,也是客家文化的重要载体和象征。

客家围屋形成于客家人的迁徙时期,肇始于唐宋、兴盛于明清,既汇集了客家的古朴遗风,又彰显了南方地域文化特色,是客家文化中著名的特色民居建筑。

围屋其建筑形式的成因受限于颠沛流离所形成的“防御心理”和丘陵地貌的“自然条件”。在两晋至唐宋时期,因战乱原因,黄河流域的中原汉人被迫南迁,历经五次南下大迁移,先后定居南方的广东、福建、江西、香港新界等地。因为离开中原故土,所以这些南下迁移的汉人一直自称为“客”寓为客居他乡之意。古代当地官员为这些移民登记户籍时,亦立为“客籍”,称为“客户”、“客家”,此为客家人称谓的由来。

为防外敌及野兽侵扰,多数客家人聚族而居,采用中原汉族建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺,根据当地丘陵地带或斜坡地段的特点建造围屋,主体结构多为“一进三厅两厢一围”, 上百户本族人同住在一个空间当中,共用一个天井,形成一个自给自足、自得其乐的小社会群体。

客家围屋既保存了北方中原生活方式的“文化火种”,又融集了安全防卫、防风抗震、调节阴阳、冬暖夏凉的“生活功能”,它集家、祠、堡于一体,易守难攻,非常坚固,形成了“遵循传统、融合发展”的极具地域特色的建筑风格。

出土的西晋陶坞堡模型

出土的西晋陶坞堡模型

围屋始于唐宋,盛行于明清。客家人采用中原传统建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺,他们的居住地大多在偏远,边远的山区,为防止盗贼的骚扰和当地人的排挤,建造了营垒式住宅,形式有两种:一:砖瓦结构。二:特殊土坯结构:在土中掺石灰,用糯米饭,鸡蛋清作粘稠剂,以竹片,木条作筋骨,夯筑起墙厚1米,高15米以上的土楼。三、花岗岩条石结构(如江西龙南龙光围)。普通的围屋占地8亩、10亩,大围屋的面积已在30亩以上,建好一座完整的围屋往往需要五年、十年,有的甚至更长时间。一间围龙屋就是一座客家人的巨大堡垒。屋内分别建有多间卧室、厨房、大小厅堂及水井、猪圈、鸡窝、厕所、仓库等生活设施,形成一个自给自足、自得其乐的社会小群体。

广东梅州、深圳、惠州、河源以及江西赣州、福建龙岩、香港新界等地区,是客家人聚居的主要区域之一。客家人的传统居所——客家围屋,主要分布于粤东、粤北、赣南,东江流域和环处珠江口的深圳、香港等地,其内涵丰富,形式多姿多彩,是珍贵的历史文化遗产。粤港地区的客家围屋,大体可以分为15种类型,其中尤以围龙屋、城堡式客家围、深圳碉楼、四角楼最具地方特色。

围居,是客家民系的重要特征。客家围屋是客家人生产和生活的载体,是客家民系的重要标志,是客家社会历史和文化的宝库,是研究客家问题的突破口和活化石。继 2008 年福建土楼申遗成功后,2012 年赣南围屋入选《世界文化遗产预备名单》,而韶关、梅州、河源等地都在积极争取世界文化遗产,可联合捆绑申请世界文化遗产。

围屋,顾名思义,即围起来的房屋,方形围屋从建筑布局上看,主要有“口”字形围,即围屋内无其他建筑;“回”字形围,即在外层围屋内又建有一重或多重围屋;“国”字形围,即在围屋建有“厅屋组合式”建筑。关西新围属典型的“国”字形围,以祠堂为中轴线,中心建筑依次为下厅、前厅、中厅、上厅,与厅并列的三列建筑称为下栋、中栋和上栋。前后三进,五组并列,十四个天井,对称分置十八厅的豪华大宅。与大宅相配套的有内外花园、戏园、土库、偏房等建筑。其间以廊、墙、甬道相连,整个平面结构严谨、交通复杂,但序列分明,空间、院落组织非常丰富,家、祠、堡三大功能融为一体。

围屋分布地图

围屋分布地图

客家围屋,主要分布于粤东、粤北、东江流域和环处珠江口的深圳、香港等地。粤港地区的客家围屋,大体可以分为15种类型,其中尤以围龙式围屋、城堡式围楼和四角楼最具地方特色。

方形围屋

方形围屋-秋长谷里

方形围屋-秋长谷里

崇林世居总面积1.4万平方米。围屋宽128米、长108米,四周围墙高9米,内有住房262间,9厅18井,是广东省第二大客家围屋 。从中原迁徙到惠州市惠阳区镇隆镇大光村的叶文昭于1798年建造了崇林世居。崇林世居是“回”型围龙屋中,夯土砖木结构的建筑,9厅18井的格局。

大万世居,深圳十大客家古村落(古民居)之一,深圳市主要旅游景点 。位于广东省深圳市坪山区大万路33号坪环社区西南的客家村,始建于清乾隆五十六年(1791年),为古堡式客家围龙屋建筑,占地2.5万平方米,建筑面积1.66万平方米,共有房屋400余间。

碧滟楼位于惠州市惠阳区秋长街道办事处周田村,是清代著名华侨领袖“吉隆坡之父”叶亚来的故居,与叶氏宗祠相距大约1公里。建于1889年,是叶亚来发达后出资捐建,也是他成功的标志。碧滟楼是集传统客家建筑工艺建成,内部有形状各异的院落,结构布局得体实用,是一幢惠州地区典型的客家传统四阁楼围屋,正门接开阔的禾 坪。前方开一半月形水塘,水塘两端对称矗立多对旗杆夹(功名碑)。平面呈长方形,长60多米,宽近37米,建筑面积近2000平方米。

半圆形围屋

半圆形围屋又被称为围龙屋或者客家围拢屋,主要分布于广东等的梅州、深圳、惠州、河源、韶关,一般都有三百年至八九百年历史。

半圆形围屋-仁寿庄

半圆形围屋-仁寿庄

善述围、躲世围、磐石围、齐安围、磐安围、棣华围、东升围、盘龙围、乐善围、馨梓围、朝天围、泰安围、玉成围、张家围、桂安围、粟坝围屋、崇德围、瑞徵围、巨汌围、凤翔围、俊康围、恒升围、巩宁围、祥安围、万安围、胜公围、邹家围、景山围、崇谷围、南华又庐、进士第、牛角屋、人境庐、济济楼、泰安楼、肇庆堂、李惠堂故居、光禄第、崇庆第、辑瑞庐、牛角屋、棣华居、联芳楼、大王屋、李和美、大刘屋、仁厚温公祠、承德楼、璼公祠、花萼楼、东华庐、式好庐、丰泰堂、新民楼、张弼士故居、丘逢甲故居、继善楼、仁寿庄

吉水围、鹤湖围、瑞狮围、高布老围、梁全兴客家围屋、松龄围、井头围、埔梓围、望天围、通奉第、冯大利四角楼、苏茅垅四角楼、有庆堂围屋、曲水楼、周田老屋、会新楼、崇林世居、南阳世居、碧滟楼、会源楼围屋、大塘世居、会龙楼、会新楼、秀林楼围屋、见田世居、葆素新居、鲁国世居、松阳新居、桂林新居、谷怡堂围屋、忠心屋围屋、举人楼围屋、碧水楼、大福地围屋、凤嘴敦厚堂围屋、玉公堂围屋、兆祥新居、光禄世居、淡水老城、榴兆楼、河南新居、和铃公祠围屋、常益楼围屋、三省堂围屋

贵湖塘老围、洪围、上围艺术村、大万世居、鹤湖新居、茂盛世居、大田世居、田丰世居、丰田世居、沙鱼涌、新桥世居、大芬油画村、鳌湖艺术村、荣田世居、龙田世居、福田世居、鹤薮古村、麻磡村、盘龙世居、吉坑世居。

苏家围、崇兴围、松秀围、德馨围、林寨古村、南园古村、德先楼、何新屋、阮啸仙故居、仙坑八角楼、荣封第、仙坑村

满堂围、八卦围、兴昌围、灵溪客家大围、车田围、红围、长安围、长围村围屋、大袁屋围楼、湖心坝民居群、昆盛围屋

栗园围、渔仔潭围、乌石围、东生围、雅溪围屋、虎形围、燕翼围、关西新围、明远第围、西昌围、龙光围、福和围、永吉围、田心围、圆围、上灶围、兰田围、陈屋围、沙坝围、耀三围、罗屋围、塆仔围、矮守围、鹏皋围、润洞围、黉门围、林屋坝围、罗屋围、猫柜围、淡轩围、振兴围、人和土围、月屋围、魏屋围、河口围、景庆围、岗高围、尚睦邓家围垅屋、寨背围、象形围、隘背围、墙背围、赵屋围

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。