-

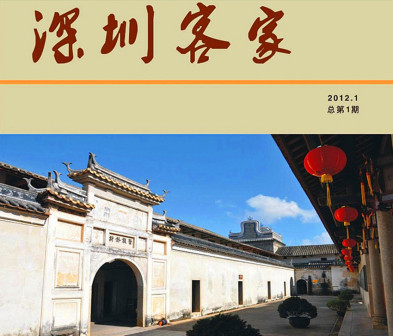

深圳客家文化节 编辑

深圳客家文化节是由深圳市人民政府发起,深圳市委宣传部、各区委政府、深圳大学、深圳广电集团、深圳特区报等主办的深圳本土特色的客家文化节。从2006年举办第一届开始,每年举办一届,分会场的活动形式展现丰富多彩的艺术盛宴,同时运用多媒体等灵活便捷的高科技手段渗透客家文化和音乐。 深圳客家文化节被列入深圳市委宣传文化事业发展专项基金及文化产业建设年度专项常规项目。 成为深圳文化的品牌。

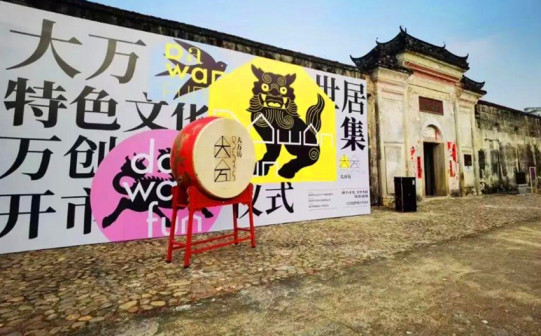

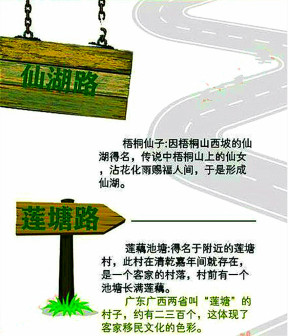

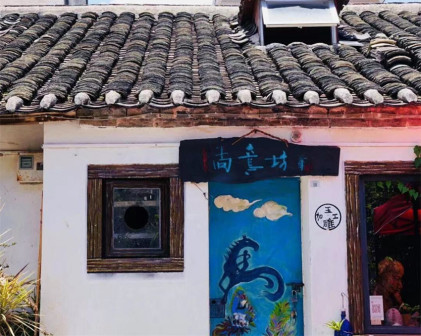

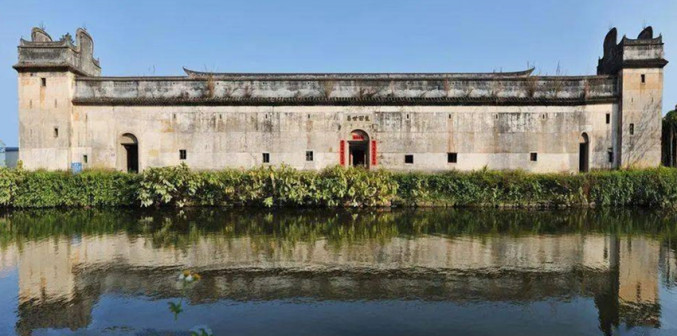

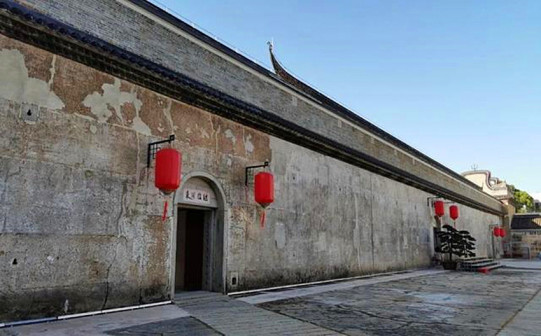

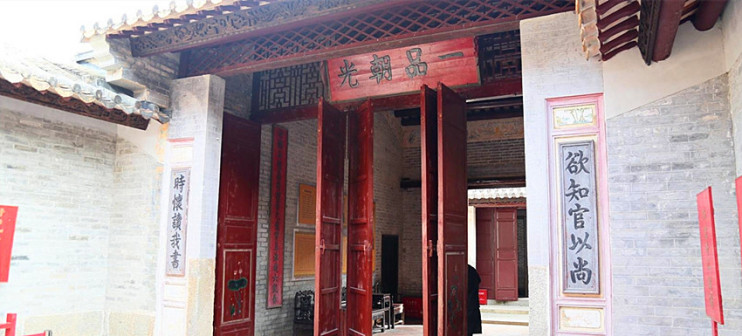

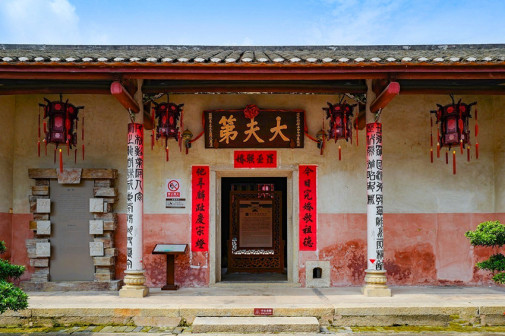

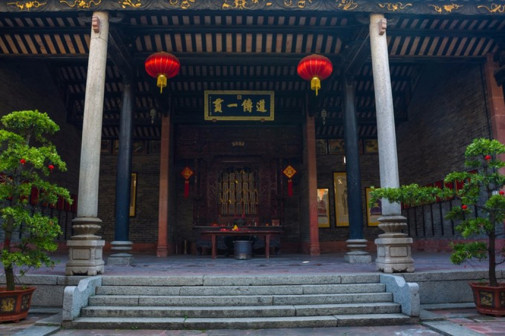

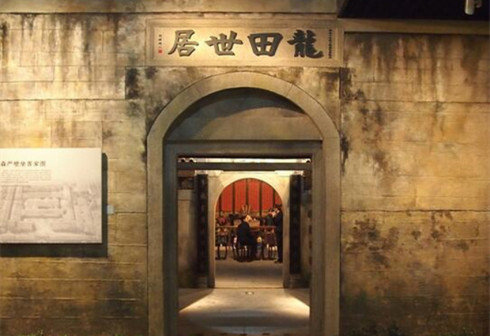

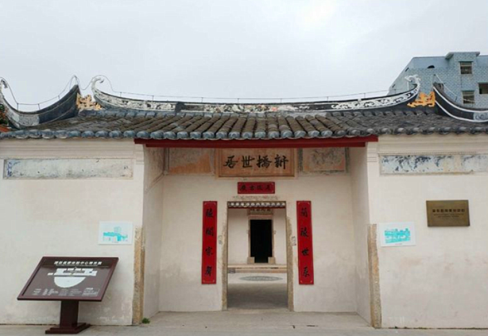

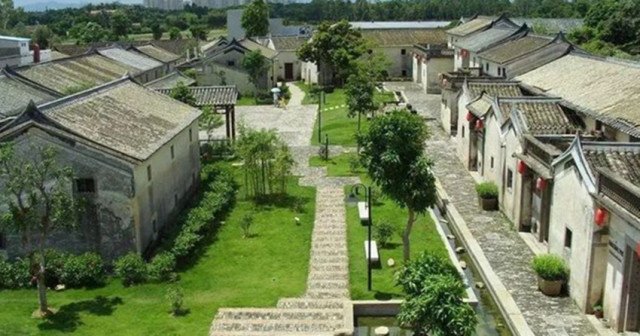

如今,深圳还保留有大量记录本土客家人的文物古迹,如客家民俗博物馆、华侨城甘坑客家小镇、南水村史博物馆 、观澜版画村、沙头角鱼灯舞民俗博物馆 、麒麟博物馆 、长源古村、大冲村古庙、大芬油画村、茂盛世居、鹤湖新居、大万世居、龙田世居、环水楼、田丰世居、赖恩爵将军第、陈烟桥故居、洪围、曾生故居、璇庆新居、南岭炮楼、贵湖塘老围 、民治村史馆、新乔世居、观澜古墟、鳌湖老村 、福田世居、西埔新居、廻龙世居、梅冈世居、长安世居、大田世居、荣田世居、丰田世居,玉田世居,长隆世居、麻磡村、黄麻布古村、高岭古村、坝光村、阳和世居、青排世居、鹿岭世居、浪口村等。

文化艺术方面,黎围舞麒麟、大船坑麒麟舞 、客家凉帽 、盐田山歌、龙岗皆歌、龙岗舞龙、盐田舞龙、石岩客家山歌,客家云片糕、客家茶果、坂田永胜堂麒麟舞、坪山麒麟舞、沙头角鱼灯舞等都是深圳客家人的宝贵遗产。

中文名:深圳客家文化节

宗旨:弘扬深圳本土文化

文化遗产:福田世居、环水楼、观澜版画村

文化特色:沙头角鱼灯舞、大船坑麒麟舞、

特色艺术:盐田山歌、龙岗皆歌、黎围舞麒麟

特色建筑:甘坑客家小镇、赖恩爵将军第

文物保护:鹤湖新居、茂盛世居、大万世居

客家围屋:田丰世居、洪围、龙田世居

特色旅游:深圳十大客家古村落

深圳本土方言分布图

深圳本土方言分布图

地图

地图

环境图

环境图

节目照

节目照

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

深圳客家文化

环境图

环境图

宣传图

宣传图

宣传图

宣传图

风景图

风景图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

鸟瞰图

鸟瞰图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

环境图

风景图

风景图

风景图

风景图

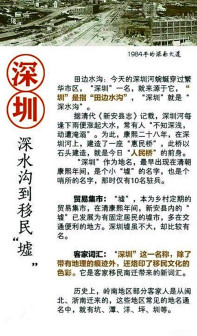

深圳客家人主要分布在深圳的中部、东部和北部等占深圳70%左右的地区。如龙华区,盐田区,龙岗区、坪山区、大鹏新区 等区的大部分以及罗湖区部分区域和宝安区的石岩,南山的西丽、蛇口、沙河、白芒、福田的梅林等。

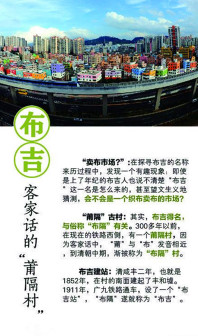

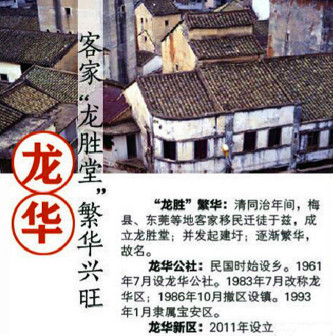

客家人进入深圳,最早是在宋元时期,如福田梅林、石岩、观澜、龙华、布吉、大鹏、等地一些村庄。形成稍有一点规模的是明代中晚期,如俗称的横(岗)龙(岗)坪(山)葵(涌)地区。龙岗赖姓和坪地萧姓等,就是此时期迁至。坪山坑梓黄姓的黄朝轩于明末自惠州府归善县白马碗窑村迁入江边村(今深圳坑梓)一世始祖立业 ,二世祖黄居中于清朝康熙三十年创建洪围 。

而位于深圳市龙岗区龙岗镇田祖上村的客家围田丰世居则建于明永历16年。

但深圳客家人大部分是清朝初年陆续进入的,从嘉应州和惠州府来的最多。移民大潮持续到嘉庆年间,最晚的是光绪年间。

客家人在来深垦殖的几百年时间里,有过一个相当长的经济繁荣、文化发达时期。

他们既能适应新环境,又能抓住好机遇;既坚持以农为本,又不失时机地发展了本地工商业;既能维护传统,又能带动新风尚。

龙岗客家的发展史,是深圳本土客家人勤劳勇敢、自耕自足、奋斗不息的民族精神的缩影。

活动照

活动照

深圳客家文化节

深圳客家文化节

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

深圳客家文化节

深圳客家文化节

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

活动照

活动照

活动照

活动照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

合影

合影

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

活动照

活动照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

活动照

活动照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

合影

合影

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

合影

合影

深圳客家有自己的特色,这跟它独特的迁徙历史、社区形成与发展历史息息相关。清初顺治十八年,公元1661年开始的“迁海复界”,是客家史上第四次大迁徙运动的重要组成部分。

活动照

活动照

康熙二十三年,公元1684年,开始全面“复界”,原居民迁回的极少,初时响应“招垦”的也不多。从方志和族谱资料看,到康熙三十年后,迁来的人口才慢慢增多。

节目照

节目照

节目照

节目照

合影

合影

合影

合影

耕读文化,是客家文化传统的支柱。来到深圳的客家人,保持并发扬了这一优秀传统。以坑梓江夏堂黄氏为例。在康熙初年到达坪山的黄朝轩,在康熙三十年打发长子居中公带领他的三个儿子到坑梓发展。

节目照

节目照

合影

合影

1926年,又在光祖学堂的基础上发展出来“光祖中学”。

深圳客家在大力发展本地农业的同时,也大力发展商业经济。罗氏龙岗开山祖瑞凤公在鹤湖村落户之后,便在当时较为发达的东莞开商铺做生意,赚了大钱,才有了资本,兴建占地两万一千平方米的大型围堡“鹤湖新居”。后来,罗氏进一步发展,远至广州、潮州、汕头都有他们的土地、商铺。

活动照

活动照

活动照

活动照

传统客家既敬祖,又奉神,其多神信仰,闹得多数客地“神佛满天飞”。深圳客家也有敬祖奉神的一面,然较之传统客家,是淡泊多了;奉神较之敬祖,又淡泊多了,而且,许多祭拜活动主角是妇女,男人不拜。在坑梓地面上,只在金沙村附近找到了一座据说曾经香火鼎盛的“潭公庙”,但三十年代就拆了;在新乔世居的左侧一个胡同里见到两个并排的小庙,一边供奉着观世音,一边供奉着哪吒太子,也是1949年前坍塌,后修复。这种淡泊神明的心态,也是深圳客家文化的特色之一。

深圳是中国改革开放的一个窗口,同时也是世界客家人的一个窗口。

客家文化是深圳文化的脉系之一,深圳市历来重视包括客家文化和其他本土文化资源的发掘保护和开发利用,把弘扬客家文化,加强对外交流、拓展客家文化与移民文化的优化交融,作为推动深圳经济社会发展、扩大对外开放的积极力量。

通过举办一年一度的客家文化节,促进老客家与新移民的大融合,从而“弘扬自己的民族文化,建设共有的精神家园”。

深圳客家沙头角鱼灯节祭月大典

深圳客家沙头角鱼灯节祭月大典

客家文化节很好地弘扬了客家人爱国爱乡、耕读传家、崇文重教、勤劳俭朴、开拓创新的人文精神,艺术地展示了内涵丰富、多姿多彩的客家风情,促进了老客家与新移民的文化认同,丰富了和谐文化的具体内容。希望客家文化节能一届一届办下去,并且办得一届比一届好。

历届深圳客家文化节举办时间、地点、主题等各不相同,具体见下表:

届序 | 举办时间 | 地点 |

第1届 | 2006年12月15日 | 龙岗区 |

第2届 | 2007年12月25日 | 盐田区市民广场 |

第3届 | 2008年12月22日 | 宝安区石岩街道办文体中心 |

第4届 | 2009年12月13日 | 盐田区中英街 |

第5届 | 2010年12月21日 | 龙岗区南澳街道 |

第6届 | 2011年12月16日 | 深圳市南山区 |

第7届 | 2013年12月8日 | 深圳博物馆 |

第8届 | 2014年12月14日 | 深圳博物馆新馆东广场 |

第9届 | 2015年12月16日 | 龙岗区鹤湖新居 |

第10届 | 2016年12月2日 | 龙华区大浪街道 |

第11届 | 2017年12月1日 | 龙华区大浪市民公园 |

第12届 | 2018年12月5日 | 深圳博物馆历史民俗馆 |

第13届 | 2019年11月29日 | 福田区水围社区文化广场 |

第14届 | 2020年11月5日 | 福田区水围社区文化广场 |

第15届 | 2021年11月3日 | 深圳博物馆 |

第16届 | 2022年11月1日 | 深圳博物馆古代艺术馆 |

客家文化节多在客家人户籍地/聚集地举办,以下是影响力较大的各地客家文化节:

“香港客家文化节” | 香港 |

“澳门客家文化节” | 澳门 |

“台北客家文化节” | 台北 |

“中国客家文化节” | 河源 |

“客侨文化节” | 东莞凤岗 |

“博白客家文化节” | 广西博白 |

“中国(赣州)客家文化节” | 赣州 |

“桃园客家文化节” | 台湾桃园 |

“客家文化节” | 马来西亚 |

“世界客家文化艺术节” | 梅州 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 深圳欢乐谷