-

钩介幼虫 编辑

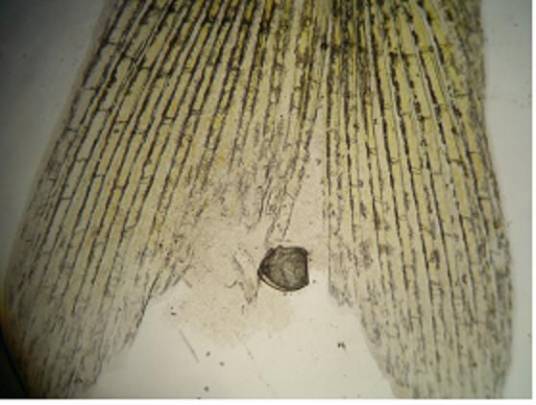

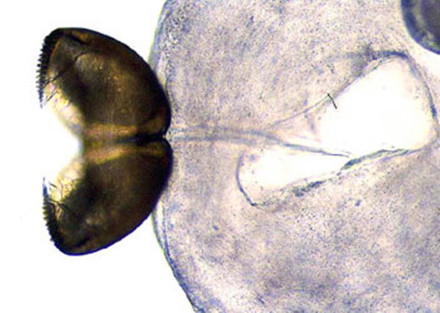

钩介幼虫是真瓣鳃目珠蚌科无齿蚌属软体动物河蚌的幼体。虫体略呈杏仁形;有2片几丁质壳,每瓣壳片的腹缘中央有个鸟喙状的钩,钩上排列着许多小齿,背缘有韧带相连;有4对刚毛;在闭壳肌中间有1根细长的足丝。钩介幼虫分布于亚洲、欧洲、北美洲及非洲北部等地。在中国主要分布于长江中下游的湖泊、河流及池塘等淡水水域中。寄生在鱼的鳃或者鳍上,逐渐发育成幼蚌后脱落鱼体,沉入水底营底栖生活。在鱼体上寄生时间的长短和水温高低有关,从6天到80天不等。钩介幼虫可寄生在青、草、鲢、鳙、鲤、鳊、泥鳅、鲚等鱼的鳃部、鳍条、口腔、鼻孔、体表上。主要危害草鱼、青鱼。根据其寄生在鱼体上的特性,人为地用作为它的中间宿主,让其在鱼的鳃上和鳍上寄生发育变化成稚蚌,这一过程称为“采苗”。

钩介幼虫

钩介幼虫

钩介幼虫

2、鱼苗和夏花培育池内不能混养蚌,进水须经过滤(特别注意附近河蚌育珠池塘),以免钩介幼虫随水带入鱼池而危害鱼类。

3、发病早期,将病鱼移到没有蚌和钩介幼虫池中,可使病情不致恶化而逐渐恢复健康。

4、发病初期,用1毫克/升敌百虫全池泼洒;或用40%~50%敌敌畏,用量为水深1米每667m2水面用药20毫升,把药水放在塑料盆、桶内加清水稀释后,全池均匀泼洒,经6~10小时以后,虫体死亡 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。