-

泥盆纪 编辑

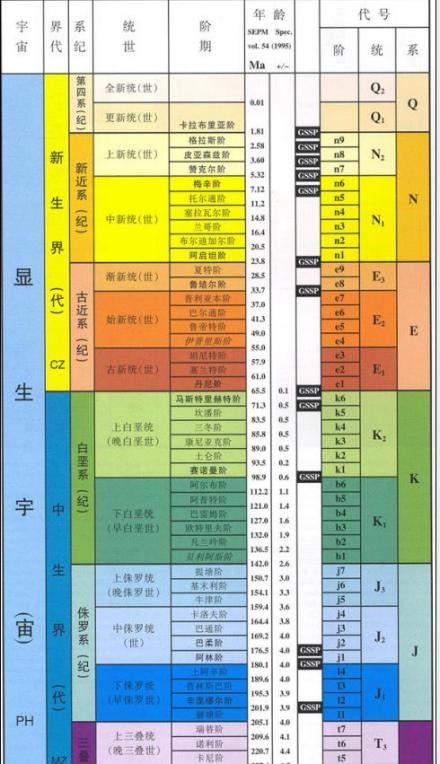

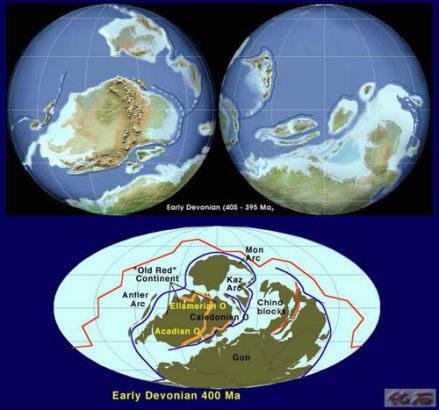

泥盆纪(Devonian Period),符号是D,是地质时代古生代中的第四个纪,泥盆纪属于显生宙古生代,开始于同位素年龄416±2.8Ma,结束于359.2±2.5Ma。泥盆纪晚期,两栖动物出现。2022年9月,澳大利亚研究人员在4.192亿年前至3.589亿年前的泥盆纪一条古老的有颌鱼化石身上发现了一颗有3.8亿年历史的心脏——这是迄今为止发现的最古老的心脏。

泥盆纪早期裸蕨类繁荣。中期后,腕足类和珊瑚发育、原始菊石、昆虫出现。晚期原始两栖类、迷齿类出现,蕨类植物和原始裸子植物出现;无颌类趋于灭绝。年代:4.05亿年前—3.5亿年前。

泥盆纪分为早泥盆世、中泥盆世、晚泥盆世。

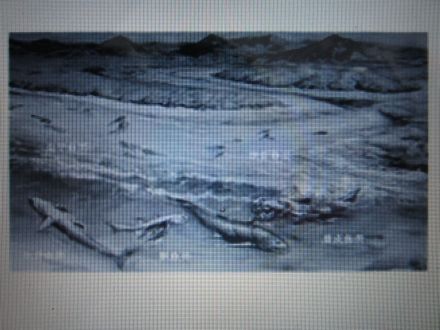

从泥盆纪开始,地球又开始发生了海西运动。因此,泥盆纪时许多地区升起,露出海面成为陆地,古地理面貌与早古生代相比有很大的变化。在泥盆纪里蕨类植物繁盛,昆虫和两栖类兴起。在泥盆纪与石炭纪中间隔着一次大规模物种大灭绝——超级地幔柱。在此次物种大灭绝中,75%的物种灭绝。是灭绝物种第二多的物种大灭绝,仅次于第一多的二叠纪物种大灭绝——西伯利亚暗色岩事件。主要灭绝动物有:盾皮鱼类、艾登堡母鱼。脊椎动物进入飞跃发展时期,鱼形动物数量和种类增多,现代鱼类——硬骨鱼开始发展。泥盆纪常被称为“鱼类时代”。

泥盆纪

泥盆纪

种群

腕足类在泥盆纪发展迅速,志留纪开始出现的石燕贝目成为泥盆纪的重要化石。此外,穿孔贝目、扭月贝目、无洞贝目和小嘴贝目在划分和对比泥盆纪地层中也极为重要。

泡沫型和双带型四射珊瑚相当繁盛。早泥盆世以泡沫型为主,双带型珊瑚开始兴起;中、晚泥盆世以双带型珊瑚占主要地位。

鹦鹉螺类大大减少,菊石中的棱菊石类和海神石类繁盛起来。

正笔石类大部分绝灭,早泥盆世残存少量单笔石科的代表。

竹节石类始于奥陶纪,泥盆纪一度达到最盛,泥盆纪末期绝灭。其中以薄壳型的塔节石类最繁盛,光壳节石类也十分重要。

牙形石演化到泥盆纪又进入一个发展高峰,这个时期以平台型分子大量出现为特征。

泥盆纪生物化石

泥盆纪生物化石

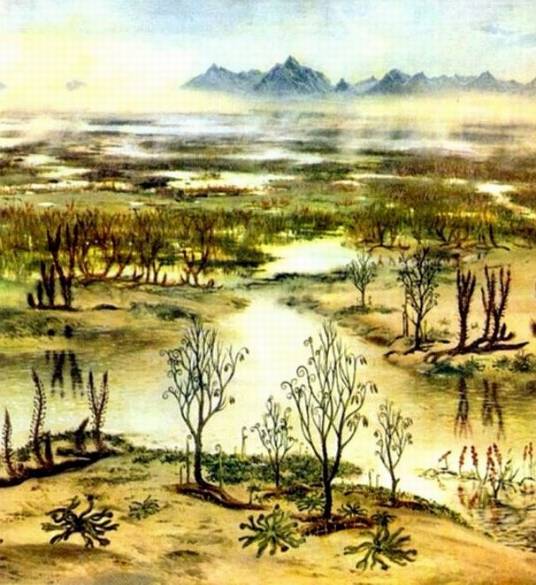

早泥盆世裸蕨植物较为繁盛,有少量的石松类植物,多为形态简单、个体不大的草本类型;中泥盆世裸蕨植物仍占优势,但原始的石松植物更发达,出现了原始的楔叶植物和最原始的真蕨植物;晚泥盆世到来时,裸蕨植物濒于灭亡,石松类继续繁盛,节蕨类、原始楔叶植物获得发展,新的真蕨类和种子蕨类开始出现。

泥盆纪鱼类

泥盆纪鱼类

气候显示泥盆纪时是温暖的。化石记录说明远至北极地区当时处于温带气候。

泥盆纪的生物以陆生植物的扩展为特征,植物从株小无叶的种到株高达十二米的树状蕨类均有。

海洋无脊椎动物异常丰富,由造礁珊瑚、海绵、棘皮动物、软体动物和众多的腕足动物组成。

三叶虫在数量上极大地减少,然而个别特大的种却可大到74厘米长。

陆地上出现了最早的昆虫,还有些淡水蛤类和蜗牛。

泥盆纪----鱼类时代

泥盆纪----鱼类时代

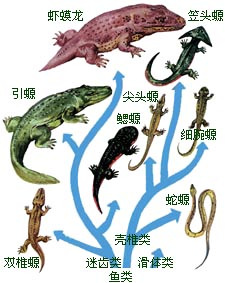

鉴于脊椎动物的空前演化,泥盆纪曾被称为鱼类时代。最重要的是显示出从总鳍类演化而来的原始爬行动物——四足类(四足脊椎动物)的出现。

泥盆系的有些岩石具有重要的经济价值,在阿巴拉契亚地区产玻璃砂,在安大略、纽约、俄亥俄和印第安纳产建筑石料,而北美的许多地方产石油和天然气。

进化

泥盆纪是地球生物界发生巨大变革的时期,由海洋向陆地大规模进军是这一时期最突出、最重要的生物演化事件。

首先,脊椎动物进入飞跃发展时期,各种鱼类空前繁盛,有颌类、甲胄鱼数量和种类增多,现代鱼类——硬骨鱼开始发展。因此,泥盆纪常被称为“鱼类时代”。在泥盆纪晚期,由鱼类进化而来的两栖类登上陆地,标志着脊椎动物开始了脱离水体并最终征服陆地的演化历程。其次,陆生植物裸蕨在陆地上完全站稳了脚根,并且,它们的三支后代石松类、楔叶类和真蕨类开始大发展,到泥盆晚期,出现了许多这类植物构成的成片森林,大地真正地披上了绿装。植物的成功登陆,使荒漠的大陆变成绿洲,标志着植物的发展在泥盆纪进入了新的阶段。另外,泥盆纪中晚期的陆地上还出现了最早的裸子植物,但直到二叠纪晚期它们才成为陆地植物的主角。

泥盆纪时,海生无脊椎动物的组成发生了重大变化。古生代早期极为繁盛的三叶虫只剩下少数代表;奥陶纪和志留纪非常繁荣的笔石仅剩下少量的单笔石和树笔石类;菊石正逐渐取代鹦鹉螺类成为软体动物中的主要类群。腕足动物和珊瑚动物有进一步发展,但种类与奥陶纪和志留纪有所不同,这一时期的腕足动物主要以石燕类为主,而珊瑚则以床板珊瑚和四射珊瑚为主。

大灭绝

从距今约3.65亿年前的晚泥盆纪至早石炭纪之际发生了第二次物种大灭绝,或称为晚泥盆纪大灭绝,呈现两个高峰,中间间隔100万年,是地球史上第四大物种灭绝事件,海洋生物遭到重创,82%的海洋物种灭绝。

泥盆纪植物种群

泥盆纪植物种群

此次大灭绝中受影响最大的是那些生活在暖水中的物种,因此很多科学家认为造成这次大灭绝事件的原因,是一次与奥陶纪末相似的全球变冷事件。根据这一理论,晚泥盆世的大灭绝是由冈瓦纳大陆的另一次冰川作用引发的,巴西北部这一时期的沉积物中有证据支持这一假设。此期间的彗星撞击事件曾被认为可能是这次大灭绝的诱因。加拿大古生物学家迪格比迈凯轮在1969年提出泥盆纪灭绝事件是由小行星撞击造成的。然而,尽管有晚泥盆世碰撞事件(见的阿拉莫火球影响),但是没有存在一个足够大的泥盆纪火山口的证据支持。通过同位素测量碳,氧和锶,从全面的环境分析,元素分析,热冷气候快速变化的重大环境变化,少雨、海平面下降、海水含氧量下降,这些变化可能也是造成大规模灭绝中的一个因素。

有一种盾皮鱼叫做邓氏鱼,是海洋中的顶级掠食者。邓氏鱼身长10米,体重4吨,咬合力达3000千克每平方厘米,足以将钢筋咬得粉碎,这样的咬合力出现于古近纪的巨齿鲨能与之匹敌。

海洋的动物们悠闲地生活着,谁也没有意识到,灭顶之灾即将来临。

这次灾难的罪魁祸首是岩浆。300亿立方千米被称为“超级地幔柱”的岩浆由于不明原因脱离了外核,从西伯利亚地区喷涌而出。

3.77亿年前的一天,地球忽然开始剧烈晃动,同时,大量高温气体从西伯利亚地区的海床裂缝中喷出,这导致附近的海水开始沸腾,杀死了大量生物。紧接着,300多亿立方千米的岩浆喷涌而出。

滚落的岩石很快就摧毁了附近所有的珊瑚礁和其他生物。岩浆不仅使海水温度大幅升高,烫死了成千上万的生物,还污染了海水。岩浆中的有毒物质与海水发生化学反应,使海水发生酸化,大量动物因无法呼吸而死亡。

灾难发生5000年后,海水中的污染物扩散到了大气中,其中大部分是温室气体——二氧化碳。这导致全球气温迅速升高,达到30摄氏度,洋流也停止了运动。在赤道地区,海水温度有20摄氏度升到32摄氏度,这摧毁了更多的珊瑚,因为它们无法在高温中生存。

灾难发生十万年后,岩浆还在继续喷发,而此时又出现了一个新的杀手:植物。你可能会很奇怪,植物能制造氧气,怎会是杀手?此前,陆地上并没有土壤,但由于植物枯枝败叶的腐化,土壤出现了。雨水将大量土壤冲进海洋,成为海藻很好的养料。海藻的兴盛消耗量大量氧气,加快了动物的灭绝。

灾难发生75万年后,天空中的水蒸气与二氧化硫发生化学反应,形成酸雨。连续数万年的酸雨的泛滥使植物的数量进一步减少,土壤发生酸化。

超级地幔柱冲破海床130万年后,又发生了新的灾难。从前的火山喷发都发生在海洋中,而这次发生在陆地上。3.76亿年前,中国的西部地区,大地开始剧烈颤动,一个直径8千米的火山口中,20万立方千米岩浆喷涌而出。岩浆淹没了方圆50千米所有的地方,杀死了这范围内所有的生物。火山还喷发出了许多火山灰和有毒气体,它们遮天蔽日,完全遮住了阳光,地球陷入了200万年的长夜之中。

过去100多万年中,地球的温度不断升高,但这时,火山灰使阳光发生折射,地球无法获得太阳能,气温开始迅速下降。海水从32摄氏度跌到16摄氏度,浅海中的鱼卵立刻全部死亡。地球陷入了严重的冰期事件,这场冰期比我们熟知的那场距今一万年前的要严重一倍。

灾难发生150万年后,地球开始了一百多万年间的第一场降雪。大雪持续了数年,覆盖了纬度大于45的所有地区。冰冷海水中的生物大量死亡,它们无法适应这种从高温到低温的快速变化。

灾难发生200万年后,寒冷的天气过去了,岩浆也不再喷发。但地球的生命迹象几乎全部消失,地球需数十万年才能恢复以往的生机。海洋中的动物几乎全部消失,而微生物抓住了机会,开始大量繁衍,这很像寒武纪生命大爆发之前,地球由微生物主宰,微生物难道会重新成为地球霸主吗?答案是否定的。

曾经加速动物灭绝的植物这次成为了救星,它们制造大量氧气,使地球逐渐恢复生机。地球上空的有毒气体逐渐消散,气温逐渐稳定下来,并又出现了四季变化。灭绝事件在超级地幔柱冲破海床500万年,也就是距今3.72亿年前终于结束了。

超级地幔柱灭绝事件是地球史上持续时间最长,严重程度第三的自然灾难,它使得那时75%的生物都永远的消失。包括顶级掠食者邓氏鱼在内的所有盾皮鱼,首种胎生脊椎动物艾登堡母鱼、陆地脊椎动物的祖先真掌鳍鱼和提塔利克鱼以及所有头甲鱼都在这场浩劫中灭绝了。在这场灾难中,有一项了不起的进化:出现了首次能在陆地行走的脊椎动物:提塔利克鱼。提塔利克鱼虽灭绝了,但它们的一支进化成更先进的物种:鱼石螈。鱼石螈是包括人类在内的所有四足脊椎动物的祖先,它们迅速代替节肢动物成为陆地霸主。

让我们来总结一下这场灭绝事件中的灾难因素:300多亿立方千米的岩浆、忽冷忽热的极端气候数百万年的长夜、大量有毒气体、缺氧的海水以及冰期。这些因素叠加在一起,构成了严重的灾难——超级地幔柱灭绝事件。

古地理

泥盆纪地貌

泥盆纪地貌

捷克克伦克志留系与泥盆系地层剖面

捷克克伦克志留系与泥盆系地层剖面

泥盆纪时

泥盆纪时

泥盆纪沉积具有两个主要的海进-海退旋回,以中泥盆世早期和晚泥盆世晚期的海退分开,几乎见于所有泥盆系发育区。次一级的全球性海平面升降变化亦十分明显。M.豪斯(1983)总结出纽约州泥盆系的18次海平面升降变化曲线,分别与比利时、德国、前苏联欧洲部分的相应层位进行对比,中国华南地区亦有明显反映。J.G.约翰森等(1985)认为至少有14次全球性海平面升降引起的泥盆纪海进-海退旋回(简称T-R旋回),均以加深事件然后伴随着向上变浅的层序为特征。

泥盆纪考古现场

泥盆纪考古现场

华南地区泥盆纪生物礁

华南地区泥盆纪生物礁

塔里木泥盆纪侵蚀地貌

塔里木泥盆纪侵蚀地貌

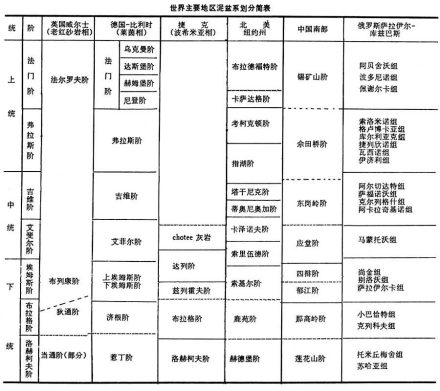

沉积地层

泥盆纪的沉积物分布于世界各地,其沉积总量比古生代其他各系都大。

世界主要地区泥盆系划分简表

世界主要地区泥盆系划分简表

泥盆纪层序-岩相古地理

泥盆纪层序-岩相古地理

中国的泥盆系在北方主要分布于天山、兴安岭、准噶尔、内蒙古草原等区,以地槽型火山碎屑沉积为主。中朝地块和塔里木地块大部为剥蚀区,仅局部发育陆相红色碎屑沉积,华南泥盆系最为发育,具有多种沉积类型,以地台型浅海和滨海沉积为主。碳酸盐台地占据大部分,其间为纵横交错的海盆切割。沿江南古陆南缘则发育宽广的近岸型碎屑-碳酸盐岩沉积。西南区沉积比较复杂,发育有火山岩且部分变质。秦岭-龙门山区沉积状况近似华南区。泥盆系内部除宁夏运动见于祁连山外,尚未发现造山运动。中泥盆世中期的造陆运动十分显著,席卷整个华南区。

矿产

泥盆纪具有重要经济价值。世界古生代和约50%以上赋存于泥盆系。其中,

泥盆纪

泥盆纪

俄罗斯乌拉尔-伏尔加地区和加拿大阿尔伯达地区的储量约占75%,它们一般与礁灰岩和黑色页岩等含油母岩的发育有关。与蒸发岩有关的钾盐矿分布于加拿大萨斯喀契温等地。乌拉尔中泥盆统含有丰富的。很多晚泥盆世的黑色页岩与磷矿、铀矿有关。中国南部泥盆系矿产极为丰富:沉积型沿泥盆纪古海岸线分布,特别是晚泥盆世宁乡式赤铁矿具有经济意义;锰矿和磷矿则多与盆地相硅质沉积密切相关;铅、锌、锡、等有色金属与礁相或礁后相石灰岩有关;广布的与石英砂岩是常见的建筑和玻璃原料;新疆北部泥盆纪火山岩系是赋存金、铜的层位。由泥盆纪岩石风化和侵蚀形成的地貌构成了世界很多著名的旅游胜地。如华南以及捷克和斯洛伐克摩拉维亚的岩溶、北莱茵景观、英国西南部和苏格兰沿海海蚀地貌、法国布列斯特海港等。

2023年1月31日上午,在省地质博物馆副馆长刘立的带队下,童光辉等地质专家专程赶到高坪镇,通过考察发现,这些形态各异、种类繁多的化石均为远古海洋生物化石。其中以蜂巢珊瑚化石、丛状珊瑚化石、海百合化石、小石燕化石、腕足生物化石等为主,属于泥盆纪化石,距今已有近4亿年。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。