-

郑板桥纪念馆 编辑

郑板桥纪念馆是纪念清代“扬州八怪”代表人物郑板桥的专业性博物馆,1983年11月为纪念清代书画家、文学家郑板桥而建立。位于江苏省兴化市昭阳镇。

2024年7月15日, 郑板桥纪念馆经过精心筹备与升级改造,重新向公众开放。

中文名:郑板桥纪念馆

地理位置:范县辛庄镇毛楼村

类别:纪念馆

投用时间:2003年10月1日

开放时间:每日上午8点至下午6点

竣工时间:1983年11月

馆藏精品:郑板桥集

面积:6000多平方米

藏品总数:620件(套)

该馆基本陈列为“郑板桥生平及艺术成就”。

郑板桥纪念馆

郑板桥纪念馆

历史发展

康熙三十二年(1693年),郑板桥出生于江苏兴化县东门外古板桥。是时,华喦12岁,高凤翰11岁,边寿民10岁,汪士慎8岁,李鱓8岁,金农7岁,黄慎7岁。这些未来的“扬州八怪”,如一颗颗棋子,散落在康乾盛世各自的土壤上。古板桥是兴化古城东门外护城河上的一座木板桥,郑板桥故居所在的巷子叫竹巷。板桥曾说:“予家有茅屋两间,南面种竹……”这曾经种竹的茅屋,兴化市政府于1983年对其进行了修缮改造。

故居南边是偏房,北边是正屋,俗称“郑家大堂屋”。赵朴初和刘海粟两位大师分别为故居门厅题写“郑板桥故居”和“板桥故居”的匾额,从门厅入,见一照壁,左拐便豁然进入院子,院子里郁郁蓊蓊,老竹新篁散发着清香,盆兰、芭蕉点缀其间,青苔累累暗示着故居的久远。

1993年兴化市政府又在郑板桥纪念馆的基础上扩建为兴化市博物馆,舒同、启功两位先辈先后书写了馆名。新馆与历史遗迹四牌楼、李园连成一片,构成古城兴化新的文化村落。

馆内概况

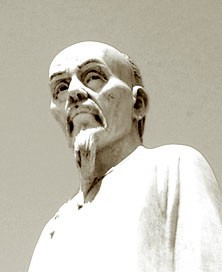

郑板桥

郑板桥

处正南的四牌楼上悬挂47块匾,记载了兴化历史上74位前贤的事迹,为后人所景仰,匾上题字都出自当代著名书法家之手,具有很高的艺术欣赏价值。 故居北屋挂有一幅漆画,漆画两侧的对联是郑板桥在范县任上所作:“秋从夏雨声中入,春在寒梅蕊上寻。”原在东西两侧的兰石图和墨竹图都是清代原物,现都已被收藏。

郑板桥卧室在堂屋东边,橱柜、衣箱、灯台等都是他使用过的旧物,后人将“难得糊涂”的其他仿品陈列其中。堂屋西边是郑板桥的乳母费氏的房间,房内陈列着郑板桥的大事年表,以及各类研究郑板桥的著作、论文。

院子的东侧是厨房,内有木刻对联:“白菜青盐籼子饭,瓦壶天水菊花茶”,是郑板桥写给他的表兄袁安石的。故居南边的门楣上有“聊避风雨”的砖刻,下有一棵新竹傲然挺立,如板桥老人“删繁就简”的影子。

馆藏真迹

该馆藏品1181件,其中郑板桥书画墨迹33幅,金农、闵贞、郑銮、刘熙载等人的书画348件,当代名人为纪念郑板桥、施耐庵而作的书画833件。

郑板桥纪念馆

郑板桥纪念馆

位置

河南范县郑板桥纪念馆

河南范县郑板桥纪念馆

郑板桥

郑板桥是清朝中叶著名的思想家、文学家、艺术家,“扬州八怪”之一,曾在河南省范县(原山东省范县)任知县5年。他离开范县数年后仍不忘范县人民,曾作诗一首:“范县民情有古风,一团和蔼又包容。老夫去后相思切,但望人安与年丰”,表达了他对范县人民的怀念之情。

纪念馆

郑板桥纪念馆占地28亩,主体建筑“三绝堂”,将展示郑板桥的生活、写作、作画的场面,除三绝的诗书画作品展览外。还设有“金水桥”、“板桥故居”、“幽逸廊”等建筑。

人物介绍

郑板桥以诗书画三绝盖世,曾是清代“扬州八怪”的领衔人物。郑家世代读书,可谓书香门弟。墨竹成了郑板桥绘画作诗最主要的题材。在他的笔下,竹也化作了一种品格。青竹傲岸不屈,虚心劲节,可以说是板桥崇高气质的写照。

生平

郑板桥(1693~1765)清代画家、书法家、诗人。名燮,字克柔,号板桥。兴化市

回扬州后,以卖字画为生,晚年回兴化。郑板桥善画,尤擅写兰竹。亦善书法,楷、行、隶三体相兼,以画法入笔,用隶体参入行楷,自成一格,号称“六分半书”,后人称之为“乱石铺街”。又善诗文,作品明白流畅,不受神韵格调之缚。其中,《悍吏》、《私刑恶》、《孤儿行》、《逃荒行》等作,描写人民疾苦;《家书》、《道情》等作,自然坦率,为世人称道。人称郑板桥诗、书、画三绝。 郑板桥生前自编《诗钞》、《词钞》、《小唱》、《家书》,友人为之辑《题画》。今见其文学作品有诗一千余首,词一百余首,曲十余首,对联一百余副,书信一百余封,序跋、判词、碑记、横披数百件,现存书画近千幅。清张维屏《松轩随笔》评:“板桥有三绝:曰画、曰诗、曰书。三绝之中有三真:曰真气、曰真意、曰真趣。”清蒋宝龄《墨林今话》:“板桥书隶楷参半,自称六分半书,极瘦硬之致,亦间以画法行之。”板桥认为:“夫所谓剪裁者,绝不剪裁,乃真剪裁也;所谓刻划者,绝不刻划,及真刻划也。”李泽厚在《美的历程》中论述明清文艺思潮时认为,“郑板桥、黄瘿瓢、金冬心、李复堂、罗两峰等人直接为晚清和现代画家从任伯年、吴昌硕到齐白石、潘天寿、刘海粟开辟了道路,这正如《儒林外史》、《红楼梦》等为晚清小说作先导一样。”板桥自云:“诗词不屑作熟语”,他诗近香山、放翁,有魏晋风骨。板桥《道情》,化用王维、白居易诗句,向人们展示出一幅清虚空灵的画面,犹如一幅山水画长卷。《道情十首》代表了清代道情体散曲的最高成就。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。