-

柳孜隋唐大运河码头遗址 编辑

柳孜镇,古称柳子镇,位于安徽省淮北市濉溪县境内,始建于东汉,因隋炀帝开掘的大运河之通济渠段穿镇而过而逐渐繁荣,成为唐宋时期淮北地区的政治、经济、军事和文化重镇,“运漕商旅,往来不绝”。安徽考古界经长期考证研究,认为柳孜镇有座古代码头,为保护这一历史遗物,决定对柳孜一带路段进行抢救性发掘。二000年四月八日,中国国家文物局副局长郑欣淼在柳孜实地考察后,向世界郑重宣布:“柳孜隋唐大运河遗址的考古发掘是中国运河考古的重大成果,证明了大运河的流经路线,填补了中国运河考古的空白”。2014年成为世界文化遗产。

中文名:柳孜隋唐大运河码头遗址

外文名:Liu Zi Sui and Tang Grand Canal Quay site

类型:遗址

地点:柳孜隋唐大运河

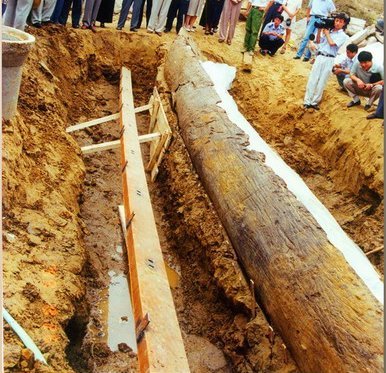

据《宿州志》记载:柳孜为巨镇,有庙宇99座,井百眼。著名东晋音乐家桓伊和“竹林七贤”之一稽康就是生长在这里,可见当时柳孜文风之盛。然而,沧海桑田,瞬息万变,南宋光宗五年(公元1194年),黄河泛滥,洪水夺淮入海,通济渠从此淤塞,柳孜镇也因此衰落下来。一个世纪过去了,如今的柳孜镇又因安徽省文物局考古发掘队在这里的重大考古发现又一次吸引了世人的瞩目。八艘唐船、宋代码头、大批唐宋名窑瓷器的相继出土印证了这块土地昔日的繁华。

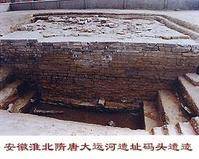

一九九九年春夏之交,淮北市决定将境内宿州至永城一段公路拓宽改建,拓宽的部分公路恰好沿古运河南堤(史称隋堤)从柳孜镇穿过。经过数十个日夜发掘,揭露面积900平方米,专家们的预言得到了证实。一座沿运河南岸东西走向顺河而建的石造码头展现在人们面前,整座码头为长方形建筑,长14.3米,宽9米,高5.5米。东西南三面采用由上而下的飞檐砌法,两侧用夯土护堤,临水面石壁陡高,便于靠船装卸。经考察,此码头为北宋时期的货运码头。这是我国隋唐大运河考古的首次发现。

八艘唐朝沉船尚属国内首次

柳孜隋唐大运河码头遗址

柳孜隋唐大运河码头遗址

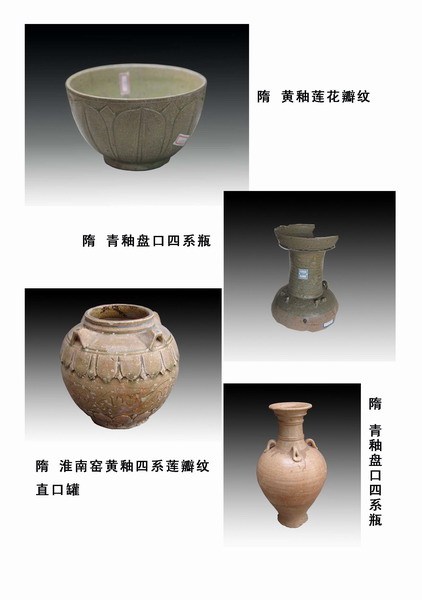

柳孜隋唐大运河码头遗址瓷器

柳孜隋唐大运河码头遗址瓷器

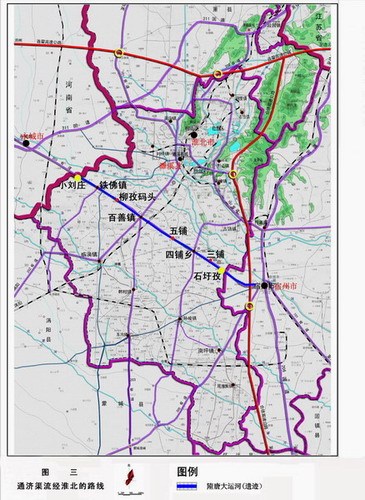

淮北隋唐大运河故道

淮北隋唐大运河故道

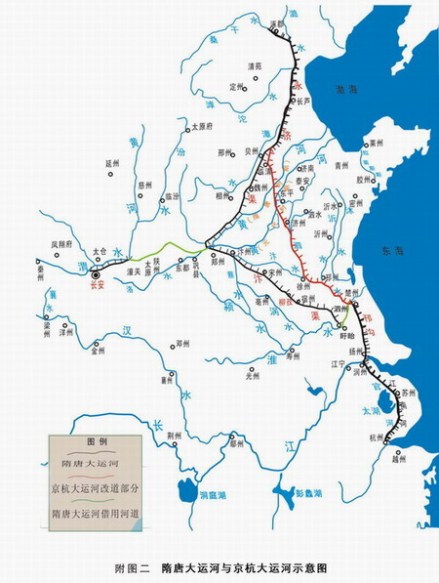

关于通济渠的流经路线,考古界一直争论不休,没有定论。一种说法为经陈留、雍邱、襄邑、宁陵、考城、宋城、宋邱、虞城、肖县、徐州汇入泗水。另一种根据《元和郡县图志》、《来南录》和《开河记》载,通济渠与汴渠分离后,经陈留、雍丘、襄县、宁陵、宋城、虞城、谷熟、永城、临涣、甬桥(今宿州)、虹县至泗州洪泽湖入淮。还有其他不同的文献记载和专家的观点。

柳孜隋唐大运河遗址的考古重大发现为这一千年古运河路线之谜揭开了谜底,证明了通济渠的确切走向,填补了中国考古史上的一项空白。并且为研究中国运河考古史找到了突破点。

隋唐大运河

隋唐大运河

大运河是隋、唐、宋三代运输的大动脉。通济渠将黄河与淮河连接起来,将江南与江淮地区丰富的物产、粮食运到北方以解决都城及军队的供应。这是人力马车陆路运输所不能解决的。大运河还带动了两岸城镇的繁荣,促进了全国商业、对外贸易和旅游业的大发展,形成运河经济带。唐宋王朝是我国漕运发达时期,正是靠大运河保证了物资供应,使其走向中国历史的鼎盛阶段。难怪安徽省文物局局长章家礼如是说:“隋唐大运河是当时王朝的命脉,其显赫作用超过‘丝绸之路’”。

北京时间6月22日下午15时20分,从正在召开的第38届世界遗产委员会会议上传来喜讯,成功入选《世界遗产名录》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 淮海战役双堆集烈士陵园

上一篇 皇甫山国家森林公园