-

中江塔 编辑

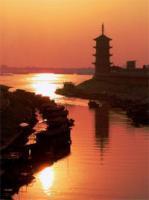

中江塔巍然耸立于青弋江与长江交汇处的江堤上,半依闹市半偎江,古人誉之为“江上芙蓉”,是安徽省省级文物保护单位。

中文名:中江塔

馆藏地点:芜湖市镜湖区沿河路青弋江口

所属年代:明

类别:古建筑

公布时间:2004年10月28日

文物级别:安徽省级文物保护单位

中江塔景观 图集(2)

中江塔景观 图集(2)

中江塔始建于明万历四十六年

中江塔耸立于青弋江与长江交汇处的江堤上,始建于明万历四十六年(1618年),但“工未竣”,“折损二层”。清代康熙八年(1669年)“重建,乃落成”。

一、二层建设于明代,三、四、五层建设于清代,前后跨越了60年。

形成五层八角风水塔,“以镇水口”。

塔为砖石结构,高35米,当时建成的时候,中江塔是有刹有檐的。

每层每面均有一门,门两边各有一窗,专供夜间置灯,导航来往船只,故中江塔堪称为芜湖地域位置的标志。

古时候,人们把长江的从九江至京口(镇江)一段,称为中江,而芜湖适得其处,故有中江之名;又说古有中江,东通太湖,西流长江,芜湖古地即在中江畔,因而称芜湖为中江,中江塔因此得名。

早在东晋、南北朝时期,该处的小塔就成了长江、青弋江两江船只夜航的灯塔,也是船只进入芜湖的航标。

楼阁式砖木结构风水宝塔,八角五层,每边长4.1米。塔高43.7米,其中塔刹高10.16米。每层四窗,错置相间,每窗左右各设一灯龛。

中江塔

中江塔

门窗塔壁,精雕细刻。墙面各边均嵌有砖雕,尤以1~2层圆形欹柱两侧的砖雕雀替最为突出。

1987年经省考古研究所组织维修,恢复了塔的出檐部分。八个角用转角斗拱支承老戗出戗,出檐深远。

八个面补间斗拱用两朵支承檐桁出挑,椽子和飞子上钉望板,上覆鸳鸯瓦。

修复后的中江塔巍然壮观,登临塔顶,万千景象,尽收眼底。

中江塔的外形与一般佛塔不同,除顶层略有收缩外,余层几乎呈立柱形。塔顶浑圆,所以人们誉之为“中江一柱”。

清初萧尺木《太平山水图》组图中《范罗山图》左下角处,就绘制了中江塔。

夜间从一门二窗射出光亮,为往来船只夜间导航,这也是中国式的“灯塔”,告诉过往船只芜湖到了。

中江塔景观图集(1)

中江塔景观图集(1)

中江塔雄视双江,影映二水,晨曦夕照,塔影长长,朝映浩浩大江,夕移清清弋水,波光塔影,美不胜收。

入夜,月华皎皎,渔火点点,月升影移,波荡影晃,伴之涛声铃声,更令人陶然悠然。

早在东晋、南北朝时期,该处的小塔就成了长江、青弋江两江船只夜航的灯塔,也是船只进入芜湖的航标。

中江塔历时60年建成,跨明清两代,融明末清初建筑风格于一身,成为芜湖周边远近皆知的古建筑。

古时候兴建此塔,除有镇住青弋江口,守持长江中流关锁,具有军政经济意义之外,还可弥补芜湖神山、赭山、镜湖、白马山等六秀之不足,以增添芜湖景色。

历经数百年风雨沧桑的中江塔,屹立江口,独显其身,望大江东去,观人间变迁,成为锁定在江城人们心中不可或缺的一道美丽风景。

“双江塔影”系芜湖十景之一,原名“双流夕照”。“双江”指长江和青弋江,中江塔位于青弋江与长江交汇处的江堤上,半依闹市半偎江。诗曰:“大河澎湃小河姣,际会双流在楚皋。共映夕阳荣宝塔,独擎彩笔绘今朝。千年古韵翻新韵,万里歌潮涨浪潮。绝似蓬莱仙圣境,流连忘返任逍遥。”

清末明信片上印制的中江塔照片

清末明信片上印制的中江塔照片

2004年10月28日中江塔被评为安徽省级文物保护单位。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。