-

马氏体组织 编辑

马氏体(martensite)是黑色金属材料的一种组织名称。最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath),但是在金相观察中(二维)通常表现为针状(needle-shaped),这也是为什么在一些地方通常描述为针状的原因。马氏体的晶体结构为体心四方结构(BCT)。中高碳钢中加速冷却通常能够获得这种组织。高的强度和硬度是钢中马氏体的主要特征之一。

中文名:马氏体组织

外文名:martensite

发明家:Adolf Martens

类型:黑色金属

发现时间:1850年1月9日

马氏体就是以人名命名的:

对于学材料的人来说,“马氏体”的大名如雷贯耳,那么说到阿道夫·马滕斯又有几个人知道呢?其实马氏体的“马”指的就是他了。在铁碳组织中这样以人名命名的组织还有很多,今天我们就来说说这些名称和它们背后那些材料先贤的故事。

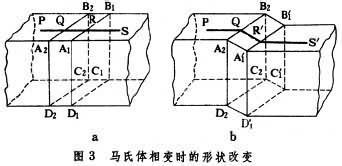

形状改变图

形状改变图

马氏体长大的过程是相界面推移的过程。由于两相的比体积差、界面共格等因素作用,引起弹性应变能的增加,应变能的增大导致马氏体长大过程受阻,最终马氏体片停止长大。这个过程分为以下三个阶段:

第一阶段

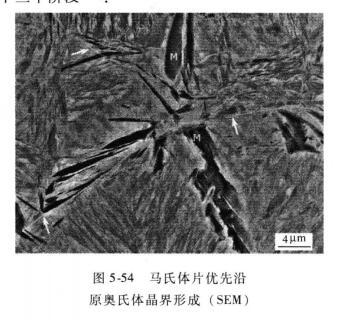

图1

图1

第二阶段

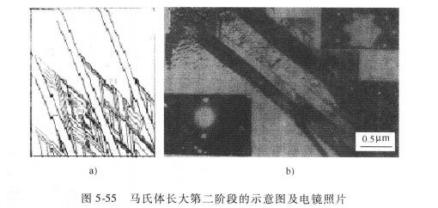

第二阶段的马氏体转变量为20%~70%。这一阶段也应当是马氏体的形核长大过程,虽然较少观察到马氏体的形核,其特点是自调节的变体组群的形成和推进。按照惯习面的面族的不同取向形成马氏体变体组,各变体引起的弹性能互相抵消一部分,因而一个组群马氏体的形成引起的弹性应变能被降低,这有利于马氏体片的形成和推进。这就是“自调节”作用,科学技术哲学称其为自组织过程。图2中所示为马氏体长大的第二阶段示意图和Cu-Zn-Al合金马氏体长大的电镜照片。

图2

图2

第三阶段

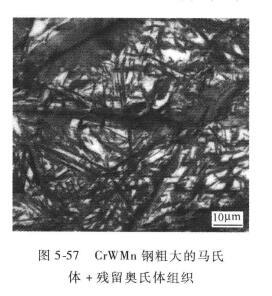

第三阶段的马氏体转变量为70%~100%,属于递减阶段。此阶段的特点是母相品粒已经被马氏体片分割成许多小块区域,新生的马氏体只能在分割包围的高应力区域内形核长大。马氏体形核长大越来越困难,马氏体片尺寸越来越小。此阶段所占的温度范围较大,但转变量较小,最后还可能有受胁迫的奥氏体不能转变为马氏体而残留下来。图3为CrWMn钢粗大马氏体+残留奥氏体组织,图3中在黑色马氏体片夹缝中残留奥氏体(白色区)。

当马氏体长大到第一阶段,任马氏体片分割包围的母相的小区域中再形成马氏体品核并长大是越来越困难的。这时马氏体片的牛长受到周边马氏体的限制和影响,表现为:①新的马氏体片的生长在原来马氏体引发的弹性应变场中进行;②新马氏体片的尺寸受被分割的母相区域尺寸的限制,由于这些小区域的尺寸越来越小,新马氏体片可迅速长大到这些区域的大小,片短面厚。马氏体片多呈夹角相遇,不断改变方向,以调节应变能。

图3

图3

1.组织形貌的演化

从低碳马氏体到超高碳马氏体,其二维形态从板条状→条片状→片状→凸透镜状演化。马氏体组织形貌由板条状过渡到片状,片状和透镜片状马氏体的空间取向增多,非集束化,而对应的三维形态应当为盘状→条片状→扁针状。马氏体片条从平行分布到呈现交角分布;在这个演化过程中,立体形状总的趋势是由盘状向扁针状演化,

2.亚结构的演化

从低碳马氏体到高碳马氏体,亚结构发生变化,低碳的板条状马氏体的亚结构主要是极高密度的位错,孪晶和层错少。中碳马氏体的亚结构也是以高密度位错为主,但孪晶增多。高碳马氏体的亚结构是孪晶+高密度位错。电镜分析表明,从低碳到高碳马氏体,均有微细的层错业结构存存,位错与层错往往是伴生的。

3.位向关系和惯习面的演化

不同含碳量的过冷奥氏体转变为马氏体时普遍存在K—S关系。钢中马氏体的惯习面随着含碳量和形成温度的不同而异,如从低碳马氏体到高碳马氏体,有(557)→(225)→(259)。

4.晶体结构的演化

含碳量增加时,马氏体的品体结构由体心立方(bcc)向体心正方(bct)结构过渡。当碳的质量分数小于0.2%时为体心立方结构的马氏体,正方度为l;而中碳、高碳马氏体的正方度大于1。某些钢中还有密排六方(hcp)ε马氏体。

这些演化均与奥氏体中的含碳量有关,说明碳原子在马氏体相变中起着重要作用。虽然碳原子和铁原子均进行无扩散位移过程,但是含碳量不同,新相和母相的自由能之差不等,即马氏体相变驱动力不同;转变温度不同,则影响马氏体的组织形貌和亚结构。

马氏体不锈钢

马氏体不锈钢

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。