-

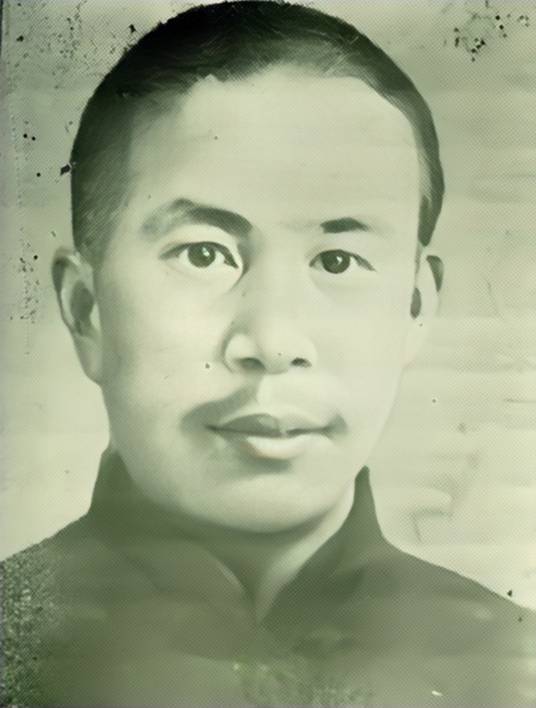

章次公 编辑

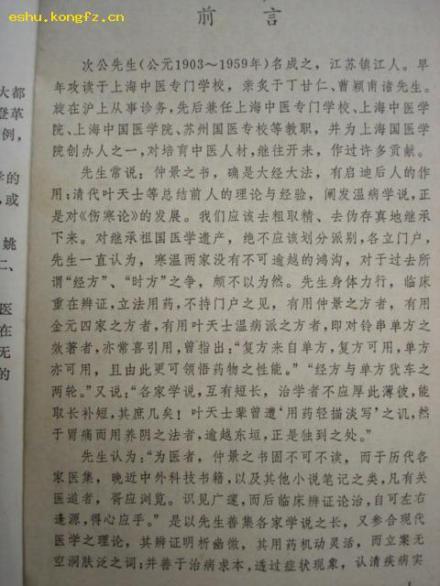

章次公(1903~1959),名成之,号之庵,江苏省镇江丹徒人,医学家。

民国8年(1919年)就读于上海中医专门学校,师事孟河名医丁甘仁及经方大家曹颖甫,又问学于国学大师章太炎,学业兼优。1955年冬章次公赴京工作,历任北京医院中医科主任、卫生部中医顾问、中国医学科学院院务委员,第三届全国政协委员等职。他还兼任中南海的保健医生,曾多次为毛主席看病,为周总理、朱德,邓小平等国家领导人调理过身体。

中文名:章次公

别名:名成之,号之庵

国籍:中国

出生日期:1903年

逝世日期:1959年

毕业院校:上海中医专门学校

职业:医生

主要成就:全国第三届政协委员

出生地:江苏镇江

民国8年(1919年)就学于丁甘仁创办的上海中医专门学校,师事孟河名医丁甘仁及经方大家曹颖甫,又问学于国学大师章太炎,学业兼优 。

民国14年毕业后在上海开业行医,并任职于广益中医院,一度兼任上海市红十字会医院中医部主任;民国19年与陆渊雷、徐衡之合力创办上海国医学院。章氏热心为贫苦病人看病,用药以验、便、廉为主,深夜出诊常不取酬,有“贫民医生”之誉。并曾执教于上海中医专门学校、中国医学院、新中国医学院、苏州国医专科学校;建国后,进入上海市第五门诊部工作,任上海市中医门诊部特约医师兼中医师进修班教师。1955年冬应邀赴京工作,历任北京医院中医科主任、卫生部中医顾问、中国医学科学院院务委员。1958年兼任北京医院中医科主任,被选为全国第三届政协委员。

著书

章次公医术经验集

章次公医术经验集

学术观点

学术观点

立说

章氏精研医书经典及诸家学说,于伤寒学造诣尤深。认为仲景之书确系大经大法,为医者不可不读,而明、清温病学说则是《伤寒论》之发展,应汲取两家之长。又认为发扬中医须参合现代医学理论,打破中西医间的界限,力求两者的沟通。临诊主张运用中医之四诊、八纲、辨证论治,兼采现代科学诊断手段,“双重诊断,一重治疗”,提高疗效。用药则博采众方,无论经方、单方、验方乃至草药,兼收并蓄,机动灵活,注重实效。剂量或轻或重,突出重点,击中要害。尤其善用虫类药物,如蜈蚣、全蝎用于头风痛;蜂房、蕲蛇用于风痹;蟋蟀、蝼蛄、虫用于积聚、肿胀等,对症下药,每收显效。

成果

章氏对本草深有研究,早年讲授药物学,编有《药物学》四卷,大部分资料收入《中国医药大辞典》,撰有《诊余抄》《道少集》《立行集》《杂病医案》《中国医学史话》及医学论著数十篇。另与徐衡之合辑《章太炎先生论医集》。晚年拟修订《历代医籍考》和校勘《内经》,未竟病逝。1980年,门人整理出版《章次公医案》一书。

观点

个人经验

个人经验

章氏在中医学术问题上是没有门户之见的,如果他的医学思想可以作为一个学派的话,那末,不妨这样说:他的特点是以“不派为派”的。他对仲景所说的“博采众方”,最为服膺,平时对这方面努力较深,故在临床上能取得显著的疗效,决非偶然。

2. 对中西医学的看法 “发皇古义,融会新知”这是章氏在五十年前对中西医学问题的基本看法。这种主张,在当时无疑是先进的。章氏认为:中西医互有短长,应该互相学习,共同提高,同样不应该有门户之见。他极力主张在中医学院里设置现代医学课程,使培养出来的中医新生力量,熟悉现代科学知识,这样可以更好地继承、发扬医学,更好地为人民大众服务。他认为医生治病,既要看到局部,也要看到整体,既要治病,又要治人;中医以四诊八纲、辨证论治为主,治病首先从整体着眼,这是中医的特长,但如果兼能运用现代科学的诊断,加强对病原病灶的认识,那就更加完善了。章氏认为:惟有如此,才能使中西医学逐步地结合起来,从而可以更好地发扬医学的长处,提高疗效。他主张在必要时应采用双重诊断和双重治疗,甚至强调说:“科学的诊断应无条件接受,现代的新药应有条件选择。”他在临床上多少年来一直是这样进行工作的,认为这样做肯定会给病人带来更大的好处。

临床经验

章次公辨证明晰幽微,用药机动灵活,立案准确精当,善于治病求本,用药突出重点。对热性病很注意保护心力,增强抗病能力。在慢性杂病及月经病的调理方面经验独到,尤擅使用虫类药物治疗某些顽固性疾病。方剂如大黄庶虫丸治干血,抵挡丸治蓄血,鳖甲煎丸治疟母,蜘蛛散治狐疝等。药物则常选蜈蚣、全蝎治头风痛,蕲蛇、露蜂房治风痹走注,庶虫、蝼蛄、蜣螂、蟋蟀治积聚肿胀,效果很好。尤其是蜈蚣、全蝎治头风,疗效显著,且治疗后很少复发。章次公还将虫类药物配成丸散,以便长期服用,取法叶天士“新邪宜急散,宿邪宜缓攻”之理。

医术特长

一般治外感时邪,阳证以祛邪为主,阴证以扶正为主,此为常法。 但章氏认为阳证高热不退,最易引起心力衰竭。他说:“凡见脉濡软而神志迷蒙者,应即注意保护心脏,参、附在所不忌。此仲景所谓‘急当救里’者是也。”他又说:“余治时病,多有开手即用温补者,且处方早晚不同、昨今各异者,不一而足,盖有此证用此药,药随证转,经方家之家法,如此而已。”章氏治湿温症,如病人邪热尚炽,而心力衰竭之端倪已露,病家又疑惧附子之燥热而不敢用,他在清热化湿药中,用六神丸振奋心脏而获良效。雷氏六神丸原为外、喉科解毒消痈的良药,因方中有蟾酥、麝香、冰片等,实兼有振奋心力之效。但他又认为六神丸只能兴奋心力,而不能兴奋周身细胞的生活力,病人如见肤冷、汗出等阴寒证状,则非参、附不为功。他说:“湿温症,神昏谵语,唇燥口渴者,每有用参、附之法,前辈医案中已数见不鲜。同是神昏谵语,而此中有虚实之分,同是唇燥口渴,而此中有寒热之判,稍有不慎,危可立待。病者脉已沉细,其为当温当补,人所易知,倘病人脉大而软,辨症就很易混淆,在有胆识者,尚不难毅然投以参、附,若顾虑其苔腻不当补,怀疑其神昏不当温,徘徊于稳健之途,而病者殆矣。章氏认为治疗湿温初起,温热学说中有辛凉清解、芳香化浊、苦寒燥湿、淡渗利湿诸法,本不难医,若三候未愈,便难于应付。他说:“仲景长于扶阳,温热家长于滋阴,但温病后期,每多阴阳两虚之证,便应兼筹并顾,不可偏执。“章氏治湿温后期阴阳两虚之证,每采用《冯氏锦囊秘录》的全真一气汤(熟地、麦冬、白术、牛膝、五味子、制附子、人参)阴阳气血并补,有显著疗效。全真一气汤的特点,在参、附与地黄同用,附子扶阳,人参益气,地黄滋阴,为治疗热病后期十分重要的一着。章氏看到张景岳治伤寒舌黑如炭,脉细无神,用参、附、地黄,并进大量冷水,认为非有真知灼见,不臻此。他治舌光无苔而脉散乱无序者,亦用此法,获效比比。盖舌黑如炭与舌光无苔同为阴液消耗过甚,而脉细无神与脉之散乱无序亦同为心力衰竭之征,所以参、附、地黄就成为必不可少的要药了。

章氏治疗湿温伤寒,很注重营养疗法。他认为凡是日久病重的,最易消耗体内的各种营养物质,应该随时给予补充。伤寒病人之所以造成骨瘦如柴,一时难以恢复的原因,都是由于在治疗过程中抱着“饿不死的伤寒“的旧观念而嘱病人忌口过严的关系。他曾说:“先师赵吉浦先生(赵为中医专门学校教师),对于伤寒症之治疗,最重病人全身之营养状态。他好用养阴药,尤重食饵疗法,其原则是:

1. 凡诊断为伤寒症之病人,除舌苔垢腻者外,三餐食饵,常以老鸭汤予之。

2. 以大麦糊为副食品,用于病人热将下降,知饥索食之际。

3. 蔷薇花露为病人口渴之主要饮料,务令多多益善。

4. 一遇舌干无津,虽有黄糙苔,养阴药即有必要。

以上皆师法之不可湮没者也。清医张令韶治伤寒一案,予病人粥食数碗,佐以火肉、鲫鱼、白鲞等取效,然则主张营养疗法者,固不仅赵师一人而已。”章氏经常嘱咐伤寒病人多进藕粉、米汤、蔗浆、鲜稻叶露、蔷薇花露,后期病人则持续服用少量的老鸭汤、鲫鱼汤及麦糊等。他认为此等食品,不独能维持营养,增强抵抗力,而且多饮花露,还能补充体内因高热而消耗的水分,又能通利小便,排除毒素,中药中有各种花露,是非常值得珍视的。

用药特色

章氏以善用虫类药物治疗某些顽固的慢性病著称。 他认为仲景用大黄庶虫丸治干血,抵当汤丸治蓄血,鳖甲煎丸治疟母等病,说明虫类药物在治疗上很早就占有相当重要的地位。叶天士取法仲景,并撷取孙思邈《千金方》、许叔微《本事方》用虫类药的经验,立“初病在经在气,久病入络入血”之说,对积聚、疟母、风寒湿痹、头痛、胃痛,以及妇女经水不通、小儿单腹胀等多种慢性病,常用虫蚁搜剔之品,奏通络追拔之效,颇有卓见,足证叶天士是一个善于继承仲景遗法的人。章氏早年受了曹颖甫先生的影响,对叶氏学说不敢苟同,后来才明白叶氏治病不仅以轻灵取胜,且能上穷古法,以意化裁,多所创获,如应用虫类药物,即其一端。他认为后人景仰叶氏,如果仅仅效法他轻灵的一面,犹未能尽得叶氏之长。章氏这个论证,对研究香岩(天士)学派者,是有一定的启发作用的。章氏经常用蜈蚣、全蝎等治头风痛,用蕲蛇、露蜂房等治风痹走注,用庶虫、蝼蛄、蜣螂、蟋蟀等治积聚肿胀,效果都很好。特别是用蜈蚣、全蝎治头风,疗效非常突出,经治后有不少患者从未复发。根据历来使用蜈蚣、全蝎的经验,不仅有镇痉之效,而镇痛之力特强,用之得法,有立竿见影之妙。又川乌与当归同用,镇痛之力亦殊不弱,若再配合蜈蚣、全蝎,可以相得益彰。章氏用虫类药物,多配成丸剂、散剂,以便常服,此即叶氏“新邪宜急散,宿邪宜缓攻”之义。虫类药物对胃部略有刺激,胃纳不佳的患者,可复入山药、陈皮等健胃调气之品,以解除其副作用,但大多数患者,服之并无任何不良的反应。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。