-

性别平等 编辑

性别平等(Gender Equality)指每个人不论性别,均享有同等的条件充分实现其人权,均能平等地参与政治、经济、文化和社会发展活动并从中受益 。

为促进性别平等,自20世纪50年代以来,国际社会通过各种有针对性的宣言、公约、倡议等推进相关议题;我国亦逐步将性别平等理念纳入法律体系和公共政策当中,《中国妇女发展纲要(2011~2020年)》和《中国儿童发展纲要(2011~2020年)》中均有所体现 。

《中华人民共和国未成年人保护法》(2020修订)规定,学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育。性别平等是全面性教育中特别核心的内容,学习者不仅需要认识到性别平等的重要性,还需要了解如何看待性别不平等、性别刻板印象和偏见带来的负面影响以及如何建立基于性别平等的关系 。

目录

-

1

基本信息

2

定义

3

性别平等的具体表现

4

历史沿革

5

性别平等与性别公正

6

与性别平等相关的运动

7

我国相关法律法规及政策文件

8

国外相关文件

9

全面性教育中性别平等的相关教学内容

10

典型案例

中文名:性别平等

外文名:Gender Equality

性别平等不是指不同性别趋于相同,而是意味着男性、女性和非男女二元性别人群在人格、尊严和价值上的平等,在各方面都有平等的权利、机会和责任;意味着不论性别,所有人都能自由发展个人的才能,自由做出个人的选择,而不受刻板印象、固化的性别规范和偏见的限制;意味着不同性别人群的行为、倾向和需求都能得到同等的考虑、重视和支持;意味着不同性别人群都有相同的机会获取和支配社会、经济和政治资源 。

也有学者认为,因“gender”一词涉及广义上的性(即sexuality,含括了性、社会性别认同和角色、性倾向、性爱倾向、性行为、生殖),包括同性恋、双性恋和跨性别,所以性别平等有时亦指不论性(sexuality)的普遍平等 。

性别平等既是人权问题,又是以人为本的可持续发展的先决条件和指标 。

健康与安全

在健康与安全方面,性别平等表现为:

不同性别均享有性与生殖健康及权利,也就是拥有性与生殖方面的健康,拥有满意和安全的性生活及生殖体验,拥有基于自愿、尊重和平等的积极的性关系,拥有自主决定与生育相关的问题的权利,拥有获得所需的性与生殖相关信息、教育和服务的权利 。

不同性别人群均免受基于性别的暴力。基于性别的暴力行为是明确的或象征性的,可能源于基于生理性别、社会性别、性倾向和性别认同的歧视 ,或源于性别刻板印象,将导致他人身体、性或心理方面的伤害。基于性别的暴力包括:针对女性的性别选择人工流产、强制绝育或人工流产、溺杀女婴、女性生殖器损毁/切割(割礼)、诸如缠足和束腰的形体改造等;各性别人群都可能遭遇的强奸、性虐待、性贩卖、欺凌、性骚扰、情感暴力、家庭暴力、童婚、早婚和强迫婚姻等;还有与性少数群体相关的恐同暴力、恐跨暴力、间性儿童的非自愿手术等 。

基于性别的暴力亦常见于互联网上,包括线上性骚扰、性胁迫、性剥削、性攻击、性虐待以及基于性或性别的仇恨言论、网络跟踪、网络欺凌等 。

性别不平等影响不同性别群体的身心健康。例如,女性因遭受性暴力而更容易感染艾滋病病毒;男人被社会性别规范要求扮演养家糊口的角色,承担更高的健康风险;跨性别者可能因经历恐跨等不公平对待而陷入抑郁情绪或产生自杀倾向 。世界卫生组织指出,性别与人一生的健康有关,性别平等能改善健康问题 。

国际社会现状

联合国开发计划署于2019年12月9日发布的《人类发展报告2019》表明,自2000年以来,在全球范围内,孕产妇死亡率降低了45%;然而,女性的健康持续受到威胁,每年有1200万女童成为强迫婚姻的受害者 。2010年,15岁及以上的女性,约有三分之一经历过亲密伴侣实施的身体或性暴力;约有20%的女性在童年遭受过性暴力;15至19岁的女孩中,约四分之一声称在15岁以后遭受暴力;约73%的女性在线上遭受过网络暴力,而女性遭受网络暴力的可能性是男性的27倍。据估计,截至2019年,仍有2亿女性接受过生殖器切割手术 。

中国大陆现状

2019年9月19日,国务院新闻办公室发布的《平等发展共享:新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书显示:2015年,妇女平均预期寿命为79.4岁,比1949年提高了42.7岁。2018年,孕产妇住院分娩率为99.9%;孕产妇死亡率为18.3/10万,与1990年相比下降了79.4%;城市与农村孕产妇死亡率的比例为1:1.3,较1990年的1:2.2有所下降;有约5.4亿女性参加基本医疗保险。截至2018年底,超过8500万名妇女进行了免费的宫颈癌检查,2000万名妇女进行了免费的乳腺癌检查;妇联救助的贫困患病妇女人数为10.22万 。

2016年5月17日,联合国开发计划署发布《中国性少数群体生存状况——基于性倾向、性别认同及性别表达的社会态度调查报告》 。该报告的结果基于10366份来自非性少数受访者和18088份来自性少数受访者的有效线上调查问卷,展现了目前我国性少数人群所面临的挑战,以及社会对性少数人群的态度 。

《报告》指出,农村地区的HIV(艾滋病病毒)预防和检测服务的可及性较低,跨性别者获取相关医疗服务时遭遇更多困难,一半左右的受访者支持与跨性别相关的社会服务,例如把与性别重置有关的医疗纳入医疗保险等。部分心理健康领域的咨询师或医生则认为性少数人群的性倾向、性别认同及性别表达是有问题的,乃至劝说其接受所谓的“扭转治疗”。不介意在接受医疗卫生服务和其他社会服务时披露自己性少数身份的受访者分别仅占18.8%和8.6% 。

教育与文化

在教育方面,性别平等表现为不同性别人群均享有受教育的权利,均能在教育过程中以及通过教育被平等赋予权能 。教育方面的性别平等还与教育政策、教学规划、教学法和学习环境息息相关 。因此,如具性别敏感的教学政策、纳入社会性别意识的师资培训和课程设计、不存在基于性别的歧视和暴力的学习环境等至关重要 。联合国教科文组织指出,教育是实现性别平等的最有力的手段,更具包容性和公平性的教育体系有利于促进性别平等 。

在文化方面,性别平等表现为:不同性别人群均能自由参加文化生活,包括享受艺术、分享科学发展成果、从事科学研究或文艺创作等;从创造性活动中获得的精神的和物质的利益均能得到保护 。

国际社会现状

根据联合国《人类发展报告2019》,在过去20年间,全球初等教育的平均入学率接近平均水平 。但目前,世界上仍有八分之一符合年龄标准的女童没有上初等或中等学校;在145个国家中,只有62个国家在初等和中等教育中实现了性别平等 。

中国大陆现状

《新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书显示,2017年,15岁以上女性人口的文盲率从1949年的90%降至7.3%;普通小学和普通初中在校女学生的占比分别为46.5%和46.4%,义务教育阶段基本实现男女平等;高中阶段教育女学生占在校生总数的47.7%,其中普通高中在校女学生的比例为50.9%;普通高等学校本专科在校生中女学生的比例为52.5%,比1949年提高了32.7个百分点;女研究生占研究生总数的48.4%,比1985年提高29.8个百分点 。

《中国性少数群体生存状况》报告显示,受访者中,52%的非性少数人士的学历程度达到大学本科教育,而性少数的比例则为49.4%,可能与性少数肄业、退学或辍学的比例较高有关;而在性少数人群中,间性人和跨性别者肄业、退学或辍学的比例超过20%,相对而言在学业上受其身份影响最大 。

婚姻与家庭

在婚姻与家庭方面,性别平等表现为不同性别人群在参与涉及婚姻和家庭的事务中均享有平等的权利。婚姻的缔结应基于结婚双方的自由和完全的同意,童婚、早婚和强迫婚姻侵犯了基本的人权 。结婚后,双方在家庭问题的决策、生育、家务承担、财产所有和继承等方面一律平等;双方均享有平等的离婚自由以及参加社会生产和社会活动的自由 。每个人都可以养育子女,同时能决定是否以及何时成为父母 。每个家庭成员的角色和责任平等 。

国际社会现状

联合国《人类发展报告2019》显示,在全球范围内,每年成为强迫婚姻受害者的女童有1200万。在未婚和性行为活跃的青少年中,避孕药具的使用较多,但计划生育的需求未得到满足 。妇女的无偿工作更多,女性花在无薪护理和家务上的时间平均是男性的2.5倍 。

中国大陆现状

2020年7月,马军、宋逸等人在医学杂志《柳叶刀-全球健康》(The Lancet Global Health)上发表了一项研究,其结果显示,我国15~24岁女性的已婚率和生育率总体上呈下降趋势;但15~19岁女性的已婚率从1990年的4.7%降至2000年的1.2%后,又在2015年反弹至2.4%;而生育率从1990年的22.0/1000人下降到2000年的6.0/1000人后,在2015年回升到9.2/1000人。研究者认为,这种反弹现象与日益性活跃的未婚女性未有可靠的避孕措施有关,并援引相关调查表明,青少年的性与生殖健康长期被忽视——校园内缺乏全面性教育,卫生保健人员也不能为未婚青少年提供不带评判的支持性服务 。

根据世界卫生组织的定义,10岁至19岁女性的怀孕属于青少年怀孕。世卫组织指出,大部分过早怀孕问题与过早结婚(即早于法定结婚年龄结婚)有关。过早怀孕除了不利于孕产妇和孩子的健康,也会带来很多社会影响,例如,早孕可能使女性青少年无法继续接受教育,阻碍其个人发展和为社会作贡献。马军、宋逸等人研究的结果表明,与受教育程度较高的女孩相比,受教育程度较低的女孩的已婚率更高 。

《中国性少数群体生存状况》报告显示,性少数人群一开始可能尽量避免进入异性恋婚姻,但随着年龄的增长,他们面临越来越大的结婚压力,性少数受访者中,接近三分之二因家人希望其结婚生子而感受到较大压力。在已婚的性少数受访者中,与异性恋配偶结婚的占84.1%,缔结“形式婚姻”的占13.2%,余下的2.6%选择在国外登记同性婚姻。所有受访者中,接近85%的人支持同性婚姻合法化 。

工作与经济

在工作和经济方面,性别平等表现为:不同性别人群均享有工作、自主择业以及获得公正、合适的工作条件的权利;均享有充分、平等、体面的就业机会,均享受同工同酬、获得合理和公平的报酬及福利的权利;均获得不存在基于性别的歧视的工作环境;均能在工作中获得安全和卫生方面的保障,均获得公平、公正的发展和晋升机会;均享有合理的休息权利,均享有组织和参加工会的权利 。

国际社会现状

联合国《人类发展报告2019》显示,基于当前的趋势,世界上经济机会方面存在的性别差距还需要202年时间来消除 。女性仍面临“玻璃天花板”,例如在公司中,女性在更高级职位上的比例偏低。现实情况是,“赋权越大,性别差距越大” 。25岁至34岁之间生活在贫困家庭中的妇女比男性多22%,性别收入差距为44% 。数据统计显示,在大多数发达国家,女性享有平等的养恤金,但在大多数发展中国家,这方面仍存在着差距。世界银行2017年全球金融数据表明,全球无银行账户的成年人达17亿,其中56%为女性;在发展中国家,无银行账户的女性人数占比要比男性高出9个百分点 。

中国大陆现状

《新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书显示,2017年,女性的就业人数比1978年翻了一番,为3.4亿;公有经济企事业单位的专业技术人员中,女性人数为1529.7万,占比48.6%,比1982年提高9.5个百分点;在就业创业过程中获得财政贴息的小额担保贷款的妇女656.9万人次。截至2018年底,基于2012年的9899万,农村贫困人口从2012年的9899万减少到1660万,减少的部分中约有一半是女性 。

2017年,参加了基本养老保险的妇女接近3.8亿;有7950万女性参加失业保险,比2005年增加3924万;有8594万女性参加工伤保险,比2005年增加5581万。截至2018年底,在城市低保对象中和农村低保对象中,女性的占比分别为44.8%和42.0% 。

《中国性少数群体生存状况》报告显示,性少数人士的工作稳定性较低,工作持续时长少于三年的性少数受访者占比约70%,接近66%的性少数人士在工作中只获得部分保险或没有任何保险。约20%的性少数受访者称在职场中受到歧视 。超过九成的受访者认同性少数人群有权平等地接受社会救助和再就业服务 。

公共和政治生活

在公共和政治生活方面,性别平等表现为:不同性别人群均享有平等参加公共和政治生活的权利;均享有发表主张和意见的自由、和平集会和结社的自由;均能平等地参与国家和社会事务管理;均享有平等的选举权和被选举权;均有平等的机会进入并充分参加权力结构和决策 。

国际社会现状

联合国《人类发展报告2019》指出,在大多数国家,初级政治参与是平等的,例如在选举中,女性的投票比例和男性的相近;但是,当女性从基本领域迈向差距更大的高级领域时,并非取得均衡的进展,这表明,权利和责任越大,性别差距就越大 。

中国大陆现状

《新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书显示,2017年,村委会成员中女性比例为23.1%,居委会成员中女性比例为49.7%,工会女会员占比38.3%。党政机关女干部人数为190.6万,占干部总数的26.5%;中央机关及其直属机构新录用的女性公务员比例为52.4%,地方新录用的女公务员比例为44%。截至2018年10月,女外交官占外交官总数的33.1%,共2065人 。

2018年,事业单位领导班子成员中的女性占比为22.2%。第十三届人民代表大会的代表中,女性比例为24.9%,比1954年第一届提高12.9个百分点;政协第十三届全国委员会女委员的占比为20.4%,比1949年提高14.3个百分点 。

法规与政策

在法律与政策方面,性别平等表现为:不同性别人群在法律面前一律平等;在依法平等行使权利、履行义务的同时,均享受法律的平等保护;均能不受任何基于生理性别、社会性别、性倾向和性别认同的歧视;在制定法规和政策时纳入性别平等理念,保证其中的条款平等、不歧视性别 。

国际社会现状

联合国《人类发展报告2019》显示,大多数国家消除了性别平等的法律障碍,女性可以参加选举和投票,可以接受教育,可以不受正式限制地参与经济活动 。

中国大陆现状

《新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书表明,1949年以来,保障妇女权益的法治体系不断完善;2012~2018年,全国30个省(区、市)建立了法规政策性别平等评估机制;参与立法决策的女性比例不断提升,女检察官占检察官总数的32.6%,女法官占法官总数的32.7%,分别比1982年提高23.6和21.7个百分点 。

《中国性少数群体生存状况》报告显示,我国国内基于性倾向、性别认同和性别表达的权利保护和反歧视法律制度尚未形成 。同意法律应明确表示保障性少数人群的权利的受访者超过八成,而将近50%的受访者认为男女二元的划分应从法律中去除 。

观念与语言

在观念方面,性别平等表现为生理性别、性倾向、社会性别认同不同的人群都能得到尊重和认同 。性别不平等的观念,例如性别规范、性别期待、性别刻板印象等,会对人的选择和行为、性关系、人际关系产生负面影响,还可能导致包括跨性别恐惧现象在内的性别偏见和基于性别的暴力 。

电视、广播、报纸、杂志和网络等媒体影响人们社会价值观的形成,因此在推动性别平等观念方面可发挥积极的作用。倡导性别平等的媒体内容应具有性别敏感性,注重对男性、女性和多元性别人群的全面、多角度、平等的呈现,避免性别歧视和性别刻板印象 。

在语言方面,性别平等表现为性别包容性语言的使用。性别包容性语言,也就是不对某个性别或性别认同构成歧视的口头和书面表达方式。使用性别包容语言有助于消除性别偏见,塑造包容的文化和社会态度,促进性别平等 。

国际社会现状

联合国《人类发展报告2019》显示,性别偏见的现象仍然存在 ,全球范围内对性别平等的偏见有所上升,仅14%女性和10%男性没有性别社会规范偏见,世界上有一半以上的人对性别平等和妇女赋权有强烈的偏见。同时,性别社会规范偏见有一定的梯度性:相对于支持在基本政治参与或有偿就业方面男性多于女性,更多人支持高级别政治和经济领导职位上男性多于女性。这一梯度性可能会对选举、经济和家庭决策产生影响,阻碍性别平等在高程度赋权层面的实现。统计表明,社会规范偏见程度越高,性别不平等程度越高 。

中国大陆现状

我国国家卫生健康委员会于2020年6月6日发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2019年我国的出生人口性别比为110,即100个女婴对应约110个男婴,高于世界卫生组织确定的平均值105,但该比值自2008年开始呈下降趋势。出生人口性别比偏高可能与男性偏好、人工流产、低生育水平等因素有关,而这通常是对女性生命权、生存权和发展权的严重剥夺和损害的结果 。

智联招聘联合宝宝树在2020年“三八妇女节”之际发布基于65956份有效样本的《2020中国女性职场现状调查报告》。该报告显示,女性在职场中的实力不断受认可,有67.98%的受访者认为女性可以胜任高层,其中以女性受访者居多,而认为女性不能胜任公司高层的男性受访者占比更高。受访者普遍认为管理层的性别多元化能为企业带来好处,但认为性别多元化有利于促进创新能力、领导力的女性分别较持相同观点的男性多约10个百分点 。

在职场晋升障碍方面,分别有8.30%、9.02%、6.01%的女性视照顾家庭、婚育、性别歧视为阻碍因素,而选择这三项的男性的占比分别是4.88%、1.34%、1.20%。至于造成职场上性别不平等的原因,超过六成女性认为生育是女性无法摆脱的负担;26.10%的女性和42.22%的男性认为这种不平等是由社会分工决定的,而24.90%的女性和37.06%的男性认为是性别的天然属性导致的 。

在对女性特质的直观认知方面,较多男性选择“温柔”、“美貌”、“伟大”,更多女性选择“温柔”、“独立”、“伟大”;而面对相对较为负面的特质,男性更多地选择了“脆弱”、“强势”和“拜金”,而女性则更倾向于选择“隐忍” 。

根据《中国性少数群体生存状况》报告,家庭对性少数的接受程度最低,半数以上受访者认为家人对性少数人群的态度为“不太接受”或“完全不接受” 。超过一半的性少数人士声称在家庭中经历过不公平对待或歧视,约40%的人在学校有过类似经历,而在职场中的歧视发生率为21%;分别有约50%的人在家庭和学校中完全不公开自己的性少数身份,而在职场中完全或部分“出柜”的性少数受访者仅占25%。在性少数群体中,跨性别者在家庭、学校和职场受到歧视的可能性都要更高;女同性恋者在家庭和职场更容易受到歧视;男同性恋则更有可能在学校遭受歧视 。

80%的受访者反对将同性恋病理化,六成以上的人强烈反对对性少数抱有偏见。20%以上的受访者同意二元性别观和针对男同性恋的艾滋病标签,这两种观念仅受到大约三分之一的受访者的反对。介意在生活中与性少数人士交往或者认为性少数人群不适合育儿的受访者分别占大约三分之一。至少有10%的受访者不能接受自己的孩子的是性少数,而不能接受孩子是跨性别者和间性人的占比达三分之二 。

性少数人群在传统媒体上的可见度较低,表示很少在报纸杂志上和在广播电影电视上看到性少数人群的受访者分别占45%和33.9%。此外,性少数人群形象在媒体上的呈现也不够全面、客观,远未达到消除偏见和倡导平权的效果 。

国际社会

1945年10月24日,《联合国宪章》(Charter of the United Nations)正式生效,指出联合国的宗旨之一,包括不分性别等因素,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重 。

1946年6月21日,联合国妇女地位委员会成立,致力于推动性别平等和提高妇女地位 。

1948年12月10日,联合国大会通过并颁布的《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights),表明人人不分性别,在尊严和权利上一律平等 。

1960年12月14日,联合国通过《取缔教育歧视公约》(Convention against Discrimination in Education),旨在禁止基于性别等任何形式的教育歧视,提倡教育机会平等 。

1966年12月16日,联合国大会通过《公民权利及政治权利国际公约》(International Covenanton Civil and Political Rights),明确不同性别在政治、法律、婚姻等方面享有平等的权利 ;通过《经济、社会及文化权利国际公约》(International Covenanton Economic, Social and Cultural Rights),要求缔约国保证人人同工同酬,且享有平等的职业晋升机会 。

1979年12月18日,联合国大会通过《消除对妇女一切形式歧视公约》(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women),倡导各缔约国采取行动消除针对妇女的歧视 。

1989年11月20日,联合国大会通过具有法律约束力的《儿童权利公约》(Convention on the Rights of the Child),明确教育儿童的目的之一,应是培养儿童本着男女平等的精神,在社会中过有责任感的生活 。

1990年5月17日,世界卫生组织将“同性恋”从精神病名册中除去 。

1993年,联合国大会通过了《消除对妇女暴力行为的宣言》(Declaration on the Elimination of Violence against Women) 。

1994年9月5日至13日,在开罗召开的国际人口与发展大会通过了一份《行动纲领》(Programme of Action of the International Conference on Population and Development),强调男女平等、公平,呼吁停止针对女性的暴力 。

1995年9月15日,第四次世界妇女大会在北京举行,通过了《北京宣言》和《行动纲领》(Beijing Declaration and Platform for Action),敦促各国消除性别不平等和基于社会性别的暴力 。

1999年12月17日,联合国大会通过第54/134号决议,11月25日被正式指定为消除对妇女的暴力行为国际日 。

2000年9月,联合国首脑会议上通过《联合国千年宣言》(United Nations Millennium Declaration),提出的八大目标中包括“促进性别平等并赋予女性权力” 。

2009年,联合国首次发布《国际性教育技术指导纲要》(International Technical Guidance on Sexuality Education),提倡主张性别平等的全面性教育 。

2010年7月,联合国促进性别平等和增强妇女权能署(简称:联合国妇女署)成立 。

2011年6月17日,联合国人权理事会通过了第一个关于性倾向和性认同的17/19决议,对因个人性倾向和性别认同而施加暴力和歧视的现象表示严重关切 。

2015年9月25日至27日,联合国可持续发展峰会在纽约总部召开,193个成员国正式通过了17个可持续发展目标(SDGs),其中目标5为“实现性别平等” 。

2015年9月,联合国发表《终止针对女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者和双性人的暴力和歧视》(Ending Violence And Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex People)的声明,呼吁各国政府终止针对性少数群体的暴力和歧视 。

2016年6月30日,联合国人权理事会通过32/2决议,强烈谴责因个人性倾向或性别认同而实施的暴力和歧视行为,并针对这些行为,任命了一位独立专家 。

2016年,联合国儿童权利委员会在《关于在青少年期落实儿童权利的第20号一般性意见》(General Comment No. 20 (2016) on theImplementation of the Rights of the Child During Adolescence)中,对跨性别和间性青少年表示关注 。

2018年1月10日,联合国发布新版《国际性教育技术指导纲要》,重新定义和描述全面性教育,把“性别平等”设为主题之一 。

2018年6月18日,世界卫生组织发布《国际疾病与相关健康问题统计分类》第十一次修订本(The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Revision,简称:ICD-11),将性别不一致问题从精神障碍部分移至性健康分类,消除对跨性别人群的可能的污名化 。

2019年6月21日,国际劳工组织的108届会议通过了《关于消除劳动世界的暴力和骚扰的公约》(Eliminating Violence and Harassment in the World of Work)及其配套建议书,指出应消除基于社会性别的暴力和骚扰 。

目前,性别平等是联合国的日常议题之一 。每年,除了国际妇女节和消除对妇女的暴力行为国际日,国际社会还纪念其他国际日,包括2月6日残割女性生殖器零容忍国际日、5月17日国际不再恐同日,6月19日消除冲突中性暴力行为国际日等,以呼吁人们关注并推动性别平等 。

中国大陆

1949年4月3日,中华全国妇女联合会(简称:全国妇联)正式成立,其基本职能之一是促进男女平等和妇女全面发展 。

1950年4月13日,《中华人民共和国婚姻法》(1950)颁布,规定实行男女权利平等的婚姻制度,并明确夫妻双方在家庭中的地位平等 。

1951年2月26日颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》(1951)规定在实行劳动保险各企业内工作的工人与职员不分性别,均适用《条例》 。

1953年2月11日,中央人民政府委员会第二十二次会议通过《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》(1953),规定妇女享有与男子同等的选举权的和被选举权 。

1953年12月16日,共产党中央委员会通过《关于发展农业生产合作社的决议》,明确了男女劳动力同工同酬的原则 。

1954年9月20日,第一届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民共和国宪法》(1954),规定公民在法律上一律平等,女性在生活各方面享有同男性平等的权利 。

1985年4月10日颁布的《中华人民共和国继承法》(1985)中第九条规定,继承权男女平等 。

1986年4月12日,第六届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国民法通则》(1986),规定妇女享有同男子平等的民事权利 ;通过《中华人民共和国义务教育法》(1986),规定年满六周岁的儿童,不分性别,都应入学接受义务教育 。

1990年2月22日,国务院妇女儿童工作协调委员会成立,后于1993年更名为国务院妇女儿童工作委员会,旨在促进妇女发展和性别平等 。

1991年9月4日,第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过《中华人民共和国未成年人保护法》(1991) ;2006年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议第一次修订该法,其中第三条规定,未成年人不分性别等依法平等地享有权利 ;2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订该法,其中第四十条规定,学校、幼儿园要对未成年人开展适龄的性教育 。

1992年2月16日,国务院颁布《九十年代中国儿童发展规划纲要》,强调“解决女童就学困难”问题,突出“进一步提高妇女地位”的必要性 。

1992年4月3日,第七届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国妇女权益保障法》(1992) ;2005年修正的《妇女权益保障法》(2005)中确立了男女平等基本国策的法律地位 。

1994年7月5日颁布的《中华人民共和国劳动法》(1994)中规定,女性享有与男性平等的就业权利 。

1995年3月18日,第八届全国人民代表大会第三次会议通过了《中华人民共和国教育法》(1995),规定公民不分性别,在入学、升学、就业等方面均依法享有平等的权利 。

1995年8月7日,国务院发布《中国妇女发展纲要(1995—2000年)》,其主要目标是法律赋予妇女的平等权利进一步得到落实 。

1995年9月,我国政府在联合国第四次世界妇女大会上表示,把男女平等作为中国的一项基本国策 。

1997年7月1日,第五届全国人民代表大会第二次会议通过《中华人民共和国刑法》(1997修正),取消了“流氓罪”这一常被用于惩治男同性恋和跨性别女性的模糊罪名 。

2001年4月,“同性恋”不再被列入《中国精神疾病分类与诊断标准(第三版)》(CCMD-3)的精神疾病名单 。

2001年5月22日,国务院发布《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》,对女童的平等发展机会等方面予以关注 ;发布《中国妇女发展纲要(2001—2010年)》,提出“贯彻男女平等的基本国策”的总目标 。

2001年12月29日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法》(2001),其中第二十二条规定“禁止歧视、虐待生育女婴的妇女”、“禁止歧视、虐待、遗弃女婴” 。

2002年8月29日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国农村土地承包法》(2002),规定“农村土地承包,妇女与男子享有平等的权利” 。

2007年8月30日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国就业促进法》(2007),其中规定,用人单位应向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件 。

2011年7月30日,国务院印发《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》,列明策略措施之一,是“宣传性别平等观念,增强全社会性别平等意识;同时印发《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》,总目标则包括“将社会性别意识纳入法律体系和公共政策” 。

2012年11月,中国共产党第十八次全国代表大会首次将男女平等作为基本国策写进报告 。

2015年8月29日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(九)》,废除《刑法》第三百六十条第二款的嫖宿幼女罪 。

2015年12月27日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过《中华人民共和国反家庭暴力法》(2015),该法旨在保护家庭成员的合法权益,维护平等、和睦、文明的家庭关系 。

2019年3月2日,全国总工会发布《促进工作场所性别平等指导手册》,旨在帮助工会组织促进工作场所性别平等 。

2020年5月28日,第十三届全国人民代表大会第三次会议通过《中华人民共和国民法典》(2020),其中相关规定继续落实男女平等宪法原则 。

性别公正(GenderEquity),也就是公正对待各个性别,根据不同性别各自的不同需求、偏好、利益给予他们公平和不偏不倚的待遇,这些待遇可能是相同的,也可能是有差别的——给予不同性别相同的待遇,实际上并不一定公正,历史的、社会的不利因素可能阻碍了不同性别处于平等位置,因此需要消除这些不利因素的不同举措 。

相比于“性别公正”,联合国内部更提倡使用“性别平等”一词,因为性别公正是诠释社会公正的其中一个方面,通常基于传统、习俗、宗教或文化,在很多情况下对女性不利;因此,从女性进步的角度来说,“性别公正”的使用是不能认可的。1995年在北京举行的第四次世界妇女大会同意使用“性别平等”一词。2010年消除对妇女歧视委员会(Committee on the Elimination of Discrimination against Women)在其第28号一般性建议(General recommendation No. 28)中提及,《消除对妇女一切形式歧视公约》的缔约国应仅使用性别平等的概念,而避免在履行《公约》时使用性别公正的概念。后者用于一些司法管辖范围内,指的是根据不同性别各自的需求给予其公平待遇,而这种待遇可能是同等的待遇,也可能是在权利、福利、义务和机会方面有区别但被视为同等的待遇 。

女性运动

女性运动或女权运动,是女性为争取与男性平等的社会、政治、法律和经济权利而发起的运动 。1837年,法国社会主义者傅立叶(Charles Fourier)首次使用“女性主义”或“女权主义”一词形容空想未来社会中的女性解放 。一开始,该词与20世纪初女性的投票选举权相关,后来被赋予更多意义 。一般认为,第一波女性运动始于19世纪中叶至第二次世界大战初期,旨在为女性争取选举权、自主权、受高等教育权和财产权等充分的公民权利。第二波女性运动始于二战结束后,通常被认为与女性解放运动同时进行,参与者的诉求延伸到薪酬、生育、性关系等领域。第三波女性运动在上世纪90年代兴起,更关注个性和多元性,反对性别歧视和暴力 。

2012年,随着社交媒体的发展,国际社会迎来第四波女性运动。这波运动于2018年前后进入高潮,标志性事件是旨在反性骚扰和性侵犯的Me Too运动。第四波女性运动席卷全球,发展中国家亦参与在内;参与者的组成更多元,包括男性以及残障人士和性少数人群等弱势群体;提出的议题更多样,涉及女性投票权、性别平等、性少数权益、堕胎权、职场歧视等。目前,运动取得了一定的成果,使反对性骚扰、反对性别刻板印象等观念得以普及 。

性少数权利运动

性少数群体指的是女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿、间性人等群体,如今常用“LGBTQI+(lesbian, gay, bisexual, transsexual或transgender,queer,intersex的首字母缩写)”来指代 。

学者郭晓飞认为,性少数群体在争取法律权利时主要有三个目标,也就是去罪化、反歧视立法和同性伴侣关系受到法律认可和保护 。现代性少数权利运动可追溯到19世纪末、20世纪初,一名叫希施费尔德(Magnus Hirschfeld)的德国医生呼吁同性恋的去罪化,启发了早期的同志权利运动。1969年6月,在美国纽约发生了性少数人士反抗警方搜查和施暴的“石墙事件(Stonewall riots)”,该事件被认为是当代性少数权利运动的起点 。后来,为了纪念这一事件,每年六月,世界多地都会举行“骄傲游行”,为性少数群体争取应有的权益 。

在中国大陆,同志公益活动始于20世纪90年代。到了21世纪,关注性少数权益的民间组织逐渐增多,而且迅速发展的互联网提供了线上公共空间,性少数社群得以通过网络平台联络、发声 。例如,北京同志中心,是一家成立于2008年的同志公益机构,通过线上、线下结合的方式为性少数社群提供心理咨询、法律咨询、社区交流等服务,并倡导同志去病化、跨性别反歧视和多元性别教育 。

此外,自2009年起,每年志愿者都在上海举办“上海骄傲节”,旨在提升性少数群体的自我认同及其社会能见度与包容度 。在中国香港地区,从2008年开始,几乎每年,民间团体都会举办较大规模的同志游行,呼吁重视同志群体的平等公民权利 。

我国一些相关的法律法规中涉及到与性别平等相关的内容,这些法律法规共同保障了我国公民在各方面均享有平等的合法权益。

《中华人民共和国宪法》(2018修正)

第三十三条 凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

国家尊重和保障人权。

任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。

国家保护妇女的权利和利益,实行男女同工同酬,培养和选拔妇女干部 。

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国民法典》(2020)的总则编中,明确民事主体在民事活动中的平等法律地位,且规定自然人的民事权利能力一律平等。

人格权编中,针对不同方式的性骚扰,以及利用职权、从属关系等实施性骚扰的情形有相关限制和惩罚。

婚姻家庭编中,明确规定:我国实行实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度,婚姻基于双方完全自愿;缔结婚姻的双方在家庭中地位平等,都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由,都有对未成年子女抚养、教育和保护的权利和义务;在家庭事务上承担较多义务的一方有权在离婚时向另一方请求补偿;对于在婚姻关系存续期间的各类共同财产,双方均有平等的处理权。

继承编的第一千一百二十六条规定,继承权男女平等 。

《全国人大和地方各级人大选举法》

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》(2020修正)中第七条规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的代表应当有适当数量的女性代表,并逐步提高女性代表的比例 。

《中华人民共和国教育法》

《中华人民共和国教育法》(2015修正)规定,公民不分性别,依法享有平等的受教育机会,且受教育者在入学、升学、就业、授予学位、派出留学等方面依法享有平等权利 。

《义务教育法》(2018修正)

第四条 凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年,不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等,依法享有平等接受义务教育的权利,并履行接受义务教育的义务 。

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国劳动法》(2018修正)规定,劳动者享有平等就业和选择职业的权利,不因性别而受歧视;除国家规定的不适合女性的工种或岗位外,用人单位在录用职工时不得以性别为由拒绝录用女性或提高对女性的录用标准;工资分配应实行同工同酬 。

《就业促进法》(2015修正)

第三条 劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。

劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。

第二十六条 用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动,应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件,不得实施就业歧视。

第二十七条 国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利。

用人单位招用人员,除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外,不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。

用人单位录用女职工,不得在劳动合同中规定限制女职工结婚、生育的内容 。

《农村土地承包法》(2018修正)

第六条 农村土地承包,妇女与男子享有平等的权利。承包中应当保护妇女的合法权益,任何组织和个人不得剥夺、侵害妇女应当享有的土地承包经营权 。

《人口与计划生育法》(2015修正)

第三条 开展人口与计划生育工作,应当与增加妇女受教育和就业机会、增进妇女健康、提高妇女地位相结合。

第二十二条 禁止歧视、虐待生育女婴的妇女和不育的妇女。

禁止歧视、虐待、遗弃女婴 。

《中华人民共和国妇女权益保障法》

《中华人民共和国妇女权益保障法》(2018修正)全文基于男女平等的基本国策,从政治、经济、文化、社会和家庭生活等各个方面规定女性与男性享有的平等权益 。

《未成年人保护法》(2020修订)

第三条 国家保障未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利。

未成年人依法平等地享有各项权利,不因本人及其父母或者其他监护人的民族、种族、性别、户籍、职业、宗教信仰、教育程度、家庭状况、身心健康状况等受到歧视。

第四十条 学校、幼儿园应当建立预防性侵害、性骚扰未成年人工作制度。对性侵害、性骚扰未成年人等违法犯罪行为,学校、幼儿园不得隐瞒,应当及时向公安机关、教育行政部门报告,并配合相关部门依法处理。

学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育,提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。对遭受性侵害、性骚扰的未成年人,学校、幼儿园应当及时采取相关的保护措施 。

《妇女发展纲要(2011—2020年)》

妇女与健康

策略措施:

· 强化男女共同承担避孕节育的责任意识,开发、研制男性避孕节育产品,动员男性采取节育措施,提高男性避孕方法使用比重。

妇女与教育

策略措施:

· 在教育法规、政策和规划的制定、修订、执行和评估中,增加性别视角,落实性别平等原则。

· 在教育内容和教育方式中充分体现社会性别理念,引导学生树立男女平等的性别观念。

· 加大对教育管理者社会性别理论的培训力度,在师资培训计划和师范类院校课程中增加性别平等内容,强化教育管理者的社会性别意识。

妇女与经济

策略措施:

· 消除就业中的性别歧视。

· 全面落实男女同工同酬。

· 建立健全农村集体资金、资产、资源管理等各项制度,推动各地出台农村集体经济组织内部征地补偿费分配使用办法,确保妇女享有与男子平等的土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权。

妇女参与决策和管理

策略措施:

· 开展多种形式的宣传,提高全社会的性别平等意识,以及对妇女在推动国家民主法治进程和促进两性和谐发展中重要作用的认识。

· 在干部选拔、聘(任)用、晋升中切实贯彻“民主、公开、竞争、择优”原则,保障妇女不受歧视。

妇女与环境

策略措施:

· 多渠道、多形式宣传男女平等基本国策,使性别平等理念深入社区、家庭,提高基本国策的社会影响力。

· 对文化和传媒政策进行社会性别分析、评估,反映对男女两性的不同影响和需求,制定促进两性和谐发展的文化和传媒政策,禁止性别歧视。

· 禁止在媒体中出现贬抑、否定妇女独立人格等性别歧视现象。通过开展多种形式的宣传教育活动,弘扬尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭美德,树立先进的性别文化,倡导文明、健康、科学的生活方式和男女共同承担家庭责任。

妇女与法律

策略措施:

· 加强对法规政策中违反男女平等原则内容的审查。

· 依照有关法律规定,在审理婚姻家庭和继承案件中,体现性别平等;在离婚案件审理中,考虑婚姻关系存续期间妇女在照顾家庭上投入的劳动、妇女离婚后的生存发展以及抚养未成年子女的需要,实现公平补偿。

· 乡(镇)人民政府对报送其备案的村民自治章程和村规民约,发现有与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,含有歧视妇女或损害妇女合法权益内容的,应及时予以纠正 。

《儿童发展纲要(2011—2020年)》

儿童与法律保护

主要目标:

· 出生人口性别比升高趋势得到遏制,出生人口性别比趋向合理。策略措施:

· 消除对女童的歧视。宣传性别平等观念,增强全社会性别平等意识。建立有利于女孩及其家庭的利益导向机制,提高农村生育女孩家庭的经济社会地位。加大对利用B超等进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为的打击力度 。

一些国际文件也从人权、法律、婚姻、教育、政治、经济等角度对性别平等进行了阐述和规定。具体内容如下:

《联合国宪章》

《联合国宪章》(Charter of the United Nations)的第一条明确,联合国的宗旨包括:“促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重” 。

《世界人权宣言》

《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights)表明,人人生而自由,且享有平等的尊严和权利;每个人不分性别,均享有《宣言》所载的一切权利和自由;每个人在法律之前平等而不受歧视,均享受法律的平等保护;不同性别在婚姻方面均有平等的权利;每个人都有平等参加本国公务的权利;人人都有受教育的权利 。

《取缔教育歧视公约》

《取缔教育歧视公约》(Convention against Discrimination in Education)反对基于性别而有损教育上待遇平等的歧视,规定缔约国促进教育方面的机会平等和待遇平等,使教育对一切人平等开放,保证公立学校的教育标准、教育条件相等,并且提供无所歧视的师资训练 。

《公民权利及政治权利国际公约》

《公民权利及政治权利国际公约》(International Covenant on Civil and Political Rights)中规定,缔约国的管辖区中:每个人无分性别一律享受《公约》所确认之权利;不同性别均平等享受一切公民及政治权利;人人在法院或法庭之前一律平等;夫妻双方在婚姻方面的权利责任均平等;所有儿童不因性别而遭受歧视,均享受必需的保护措施;不同性别的公民均应有权利及机会参与政事,均享有平等的选举权和被选举权,均以平等的条件担任公职;每个人在法律上一律平等,不因性别而遭受歧视 。

《经济、社会及文化权利国际公约》

《经济、社会及文化权利国际公约》(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)规定,缔约国需确保:每个人均平等享受《公约》所载的各种经济、社会和文化权利,不因性别而遭受歧视;不同性别均享受公平与良好的工作条件、同工同酬的待遇、平等的职业发展机会 。

《儿童权利公约》

《儿童权利公约》(Conventionon the Rights of the Child)规定,缔约国应保证每个儿童均能平等享受《公约》所载的权利,不因性别而有所差别,且教育儿童的目的应是培养儿童本着男女平等和友好等精神,在自由社会里过有责任感的生活 。

学习目标

联合国《国际性教育技术指导纲要》(修订版)提倡的全面性教育是基于社会性别平等的 ,因此性别平等的理念贯穿全面性教育整个过程。与“性别平等”直接相关的学习目标在核心概念3“理解社会性别”下的第2个主题“社会性别平等、刻板印象与偏见”中有集中体现。该主题的内容涵盖5~8岁、9~12岁、12~15岁、15~18岁以上四个年龄段,具体学习目标如下 :

核心概念3:理解社会性别

主题2:社会性别平等、刻板印象与偏见

学习目标(5~8岁)

要点:每个人都同样有价值,不论其属于何种社会性别

学习者将能够:

► 说出人们会如何因为自己的社会性别而受到不公平、不平等的对待(知识);

► 描述在家庭、学校和社区中如何使属于不同社会性别的个体之间的关系更加公平和平等(知识);

► 认识到对不同社会性别的人表示不公平、不平等的对待是错误的,并且违背人权(态度);

► 认识到无论社会性别如何,尊重他人的人权很重要(态度) 。

学习目标(9~12岁)

要点:在家庭、朋友、恋爱关系、社区和社会中存在着社会性别不平等和权力差异

学习者将能够:

► 定义社会性别不平等(知识);

► 描述在家庭、朋友、社区和社会中,社会性别不平等与权力差异有着怎样的联系(知识);

► 回忆人际关系中的社会性别不平等和权力差异带来的消极后果(如基于社会性别的暴力)(知识);

► 培养每个人都有责任克服社会性别不平等的观念(态度);

► 展示在家庭、学校和社区的人际关系中促进社会性别平等的方法(技能)。

要点:社会性别刻板印象会导致偏见和不平等

学习者将能够:

► 定义与社会性别有关的刻板印象和偏见(知识);

► 认识到社会性别刻板印象和社会性别期待会对人们的生活方式造成很大的积极和消极影响,(知识);

► 认同由社会性别产生的差异可能导致剥削或不平等对待,尤其是当人们的行为不符合预期的规范时(态度);

► 敢于质疑社会性别角色的公平与否,并展示如何挑战不公正和有害的行径(技能) 。

学习目标(12~15岁)

要点:社会性别刻板印象和偏见影响了男性、女性以及具有不同性倾向和社会性别身份的人被对待的方式,也影响了他们所能做出的选择学习者将能够:

► 回忆社会规范如何影响社会对于男性、女性以及具有不同性倾向和社会性别身份者进行描述的方式(知识);

► 举例说明社会性别偏见的各种形式(知识);

► 认同平等对待所有人的重要性(态度);

► 认识到对不符合社会性别规范者持有偏见会损害他们做出选择的能力,包括关于健康的选择(知识);

► 展示如何在对待他人时不持有社会性别偏见(技能);

► 反思自己的价值观如何影响自身的观念和社会性别偏见(技能)。

要点:社会性别平等可以促进与性行为和人生规划有关的平等决策

学习者将能够:

► 描述性关系中的社会性别平等具有哪些特征(知识);

► 列出社会性别角色如何影响与性行为、避孕措施使用和人生规划有关的决定(知识);

► 分析更加公平的社会性别角色如何促进健康的性关系(知识);

► 坚信社会性别平等是健康性关系的一部分(态度);

► 建立基于社会性别平等的关系(技能) 。

学习目标(15~18岁以上)

要点:社会性别不平等、社会规范和权力差异会影响性行为,并可能增加性胁迫、性虐待和基于社会性别的暴力的风险

学习者将能够:

► 说出社会性别不平等和权力差异如何影响性行为,以及性胁迫、性虐待和基于社会性别的暴力的风险(知识);

► 认同社会性别不平等和权力差异会影响性行为,并影响人们做出安全选择和采取安全行为的能力,例如使用安全套、获取性与生殖健康服务等(态度);

► 当自己或他人遭受性胁迫、性虐待,或社会性别暴力时,主动寻求支持或帮助他人寻求支持(技能) 。

全面性教育中与性别平等相关的常见疑问

疑问1:为什么性别平等及其教育很重要?

答:性别平等与可持续发展息息相关,对每个人人权的实现具有重大意义。性别平等与优质教育、良好的健康和福祉、人权在本质上是不可分割的。基于社会性别平等的全面性教育,有利于学习者的身心健康和福祉,有助于学习者认识到社会性别的重要性及多元性,建立互相尊重和平等的人际关系 。

疑问2:性别平等与女性赋权之间的关系是什么?

答:女性赋权是促进性别平等进程中的关键环节。在性别不平等的社会环境中,在私人或公共层面的决策、获取经济和社会资源方面,女性通常被排除在外或处于不利地位。因此,为实现性别平等,需要消除这种不公平现象,赋予女性更多权能以充分、平等地参与生育和生产活动 。

疑问3:性别平等与男性相关吗?

答:实现性别平等,需要男性、女性和具有不同社会性别身份的人的共同努力,男性在其中扮演着同样重要的角色,其参与是推进性别平等的关键一环。社会性别是男性社会角色的组成部分,传统性别观念、社会性别规范和期待同样影响着男性的生活和身心健康。在促进性别平等的过程中对不同别人群在各个方面的权利及义务进行重新定义,有助于男性与其他性别之间更公平的社会关系的形成,男性亦能从中获益 。

全面性教育中如何进行与性别平等相关的教育

幼儿园性教育中与性别平等相关的内容

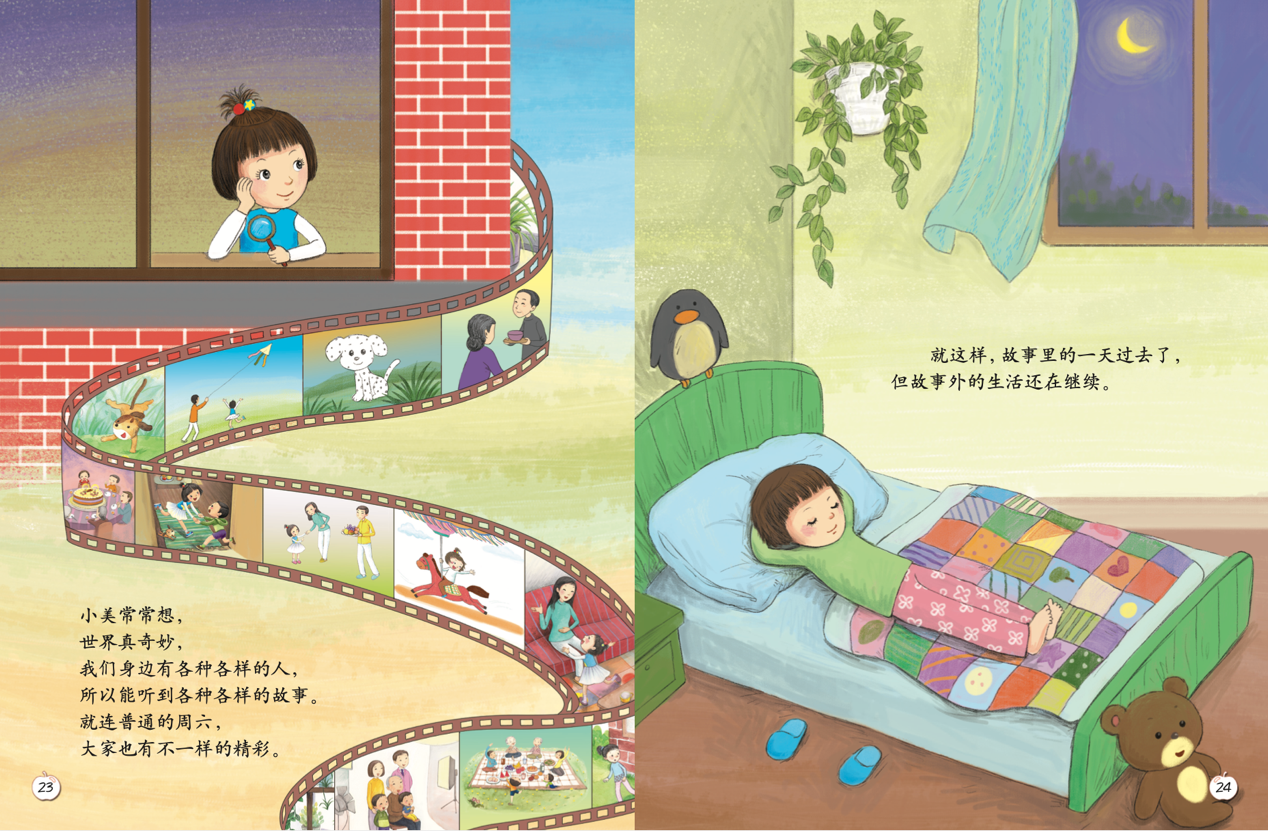

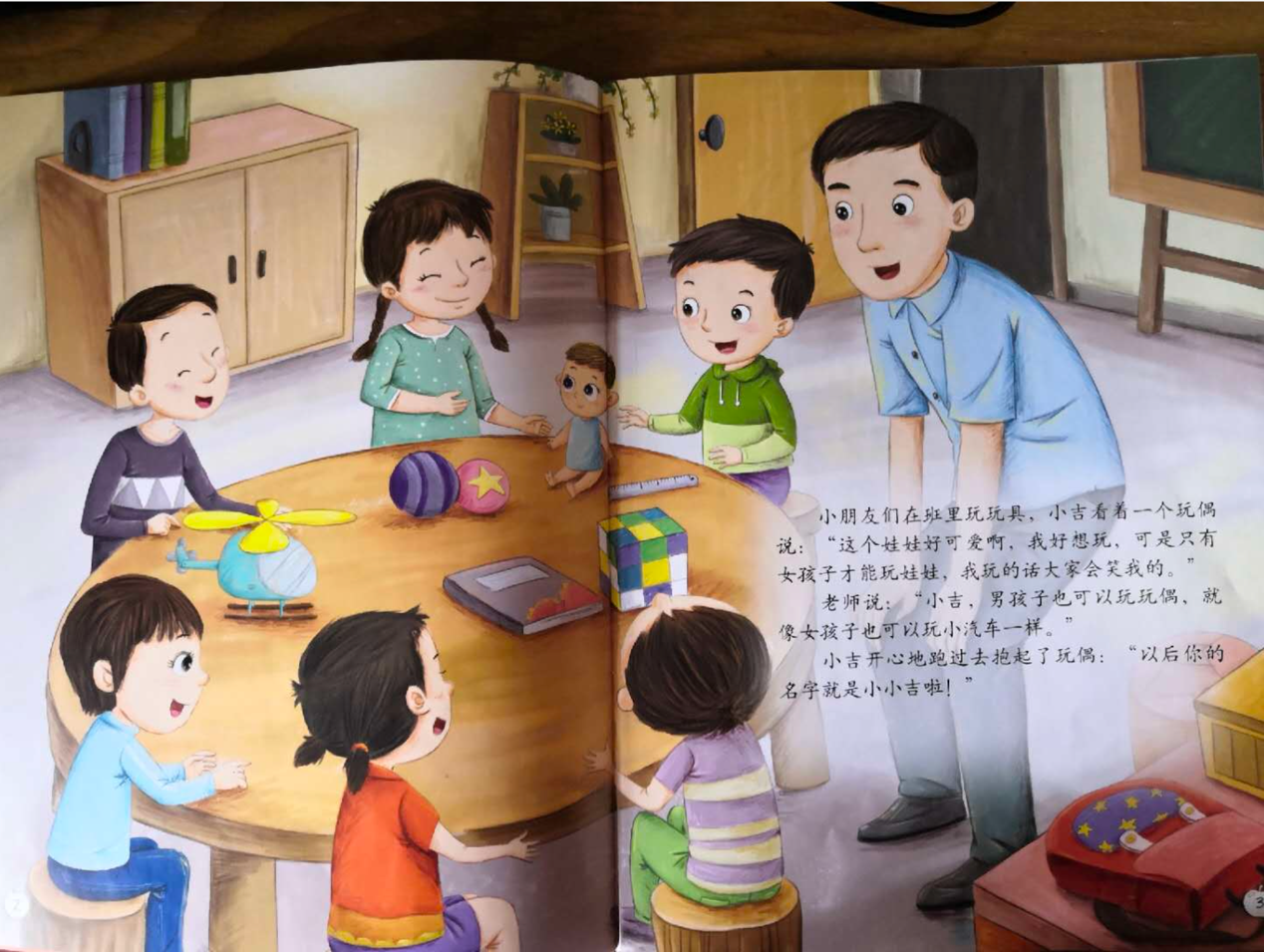

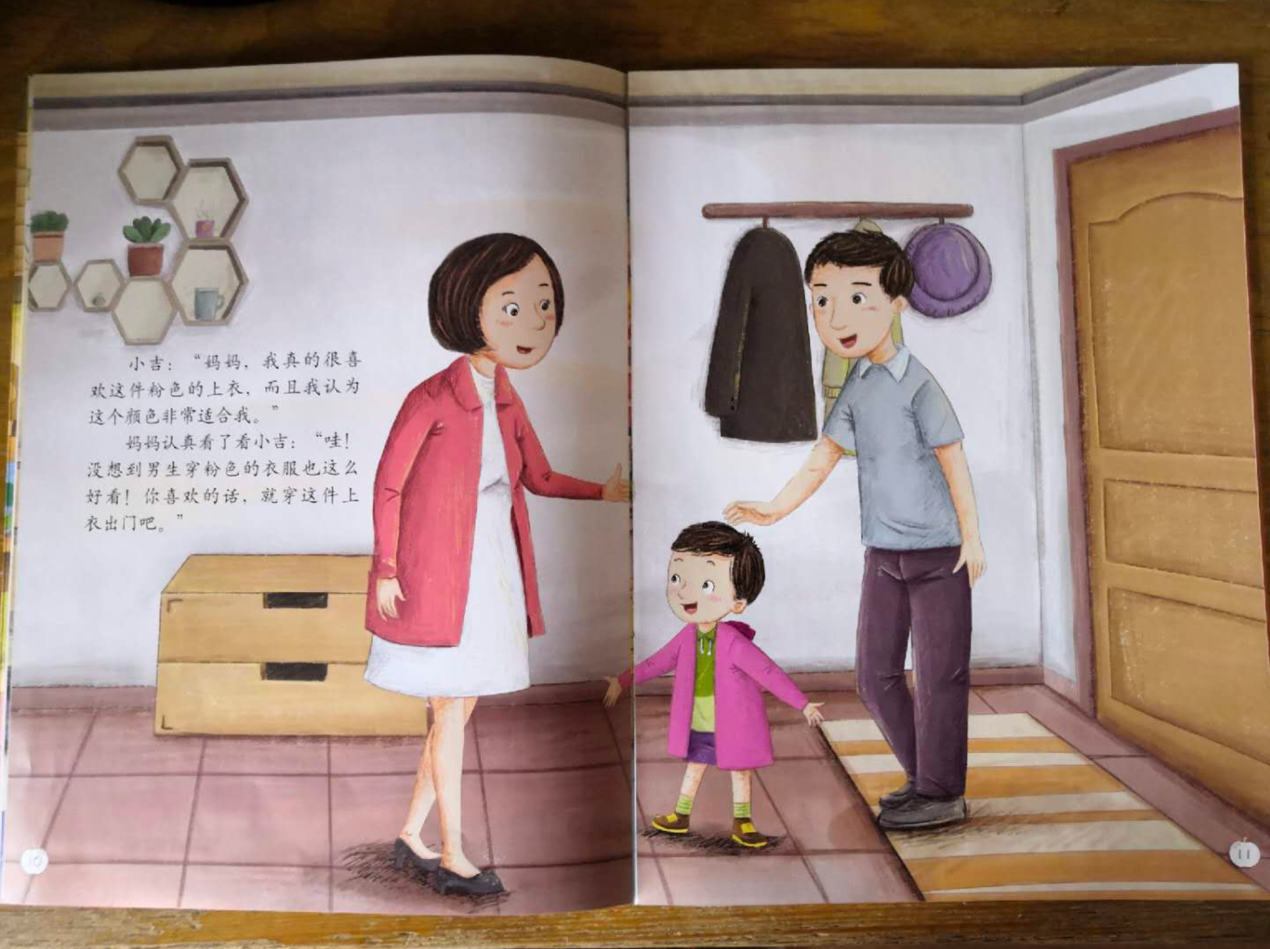

根据联合国《国际性教育技术指导纲要》(修订版)给出的学习目标,幼儿阶段关于性别平等的性教育主要集中在接纳差异、尊重他人和消除歧视上。北京师范大学刘文利教授主编的《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》(全9册)中《多彩的幸福》《欢乐的六一》两册中都涉及性别平等相关的教育内容 。

《多彩的幸福》一册讲述了四个不同家庭的生活,让幼儿理解不同性别、年龄、职业的人都能拥有幸福的人生且都能为社会做出贡献,从而引导幼儿认识差异、尊重人与人的不同 。

《欢乐的六一》一册主要帮助幼儿意识到不同性别都有追求自己喜欢的事物的权利,比如女孩也可以喜欢飞机,男孩也可以穿粉色的衣服等。旨在培养幼儿打破性别刻板印象、接纳自己感受的意识 。

小学性教育中与性别平等相关的内容

小学的性别平等教育不再单纯局限于广义上的尊重差异,而是进一步认识讲解有关性别平等的内容。北京师范大学刘文利教授主编的读本首次谈及性别平等的概念是在三年级。

读本三年级上册“性别与权利”单元“社会性别”主题中介绍了生理性别与社会性别的区别,指出“传统的社会性别已落后,现代的社会性别很多元”,并提倡尊重社会性别的多样性和不同性别的权利。读本中强调不同社会性别的人可以有同样优秀的品质,可以从事各种职业,也都可以参与社会发展。

此外,还在其它多个单元从不同角度强调了社会性别平等的重要性。比如在二年级下册中提及“人类因不同而多彩”,在四年级上册中从权利的视角阐释“不同性别的人享有平等的权利”,在六年级上册中讲解“价值观影响人们对社会性别的态度”等。掌握这些知识之后,儿童能够认识到人们对性别看法受到许多不同信息来源的影响,能够反思自己对性别的感受,并学会理解、尊重他人的性别。

初中性教育中与性别平等相关的内容

初中阶段的性教育在小学的基础上进一步强调性别平等对于个人发展和社会和谐的重要性。在了解社会性别的具体含义的基础上,初中生将认识到对社会性别的刻板印象和偏见影响了具有不同社会性别身份的人被对待的方式,也影响了他们所能做出的选择。同时,初中学生也会学习性别平等可以促进与性行为和人生规划有关的平等决策。在掌握这些知识、态度和技能之后,初中生将有能力欣赏自己的社会性别,尊重他人的社会性别,并反思自己的价值观如何影响自身观念和偏见 。

叶永鋕事件:引起社会关注性别平等教育的“玫瑰少年”案件

2000年4月20日,中国台湾发生了叶永鋕事件:当时叶永鋕就读于屏东县高树国中3年2班,在课上他经老师同意后,独自离开教室上厕所,但直到下课都没有返回。后来在厕所他被发现倒卧在血泊中,送院救治后于隔日凌晨去世 。2006年9月12日,高等法院高雄分院宣判,被告高树国中校长、总务主任、庶务组长因未营造安全、卫生的环境,导致被害人如厕时滑倒死亡,按过失致死罪分别判处三人5个月、4个月和3个月的有期徒刑 。

叶永鋕生前因性别偏见而长期遭受校园欺凌。叶永鋕与其他男孩不太一样,说话时声音较细,会有兰花指动作,喜欢编织和烹饪,在学校较常和女同学在一起,因此被认为女性化,经常受到同学歧视和欺负,甚至被要求当众脱下裤子以“验明正身”,吓得他不敢在课间休息时上厕所。尽管他多次向学校反映自己遭受情况,但问题未得到解决 。

叶永鋕事件引起台湾社会对性别平等教育的关注。当时台湾的《两性平等教育法》草案被改为《性别平等教育法》草案,后于2004年6月23日公布并施行,其中明文规定“学校应提供性别平等之学习环境”,“尊重学生与教职员工之性别特质及性倾向” 。该法于2011年经过修订后,将“性别平等教育”定义为“以教育方式教导尊重多元性别差异,消除性别歧视,促进性别地位之实质平等” 。

“玫瑰少年”一词形容气质较“阴柔”的男孩 ,叶永鋕这位“玫瑰少年”对性别教育和社会产生了持续的影响。2006年底,台湾性别平等教育协会出版《拥抱玫瑰少年》一书,记录了叶永鋕事件和相关讨论,还探讨了该事件的性别教育意义 。2007年,台湾“教育部”拍摄纪录片《玫瑰少年》,后于2009发行,作为学校教材。2015年,歌手蔡依林在台北举行世界巡回演唱会时演唱了歌曲《不一样又怎样》,同时播放了一段讲述叶永鋕与妈妈的故事的短片 。2018年,蔡依林推出歌曲《玫瑰少年》,其创作灵感正是源自叶永鋕事件 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。