-

菌核病 编辑

菌核病由核盘菌属(Sclerotinia)、链核盘菌属 (Monilinia)、丝核属(Rhizoctonia)和小菌核属(Sclerotium)等真菌引起的植物病害。发病部位由菌丝体集结成结构松紧不一,表面光滑或粗糙,形状、大小、颜色不同的菌核。由菌丝并杂有寄主组织而形成的称假菌核。后者因往往还保持植物器官的形状(如僵果等)而较易诊断。

中医病名:菌核病

常见病因:土传真菌病害

常见症状:茎基部染病,初生水渍状斑,后扩展成淡褐色,造成茎基软腐或纵裂,病部表面生出白色棉絮状菌丝体

菌核病是土传真菌病害,塑料棚、温室或露地黄瓜均可发病,但以塑料棚黄瓜受害重,从苗期至成株期均可被侵染。主要危害果实和茎蔓。

菌核病

菌核病

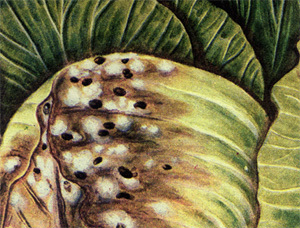

幼苗茎基部呈水渍状腐烂,可引起猝倒。成株受害多在近地面的茎部、叶柄和叶片上发生水渍状淡褐色病斑,边缘不明显,常引起叶球或茎基部腐烂。种株易在终花期发生菌核病,茎秆上病斑初为浅褐色,后变成白土色,稍凹陷,最终导致组织腐朽、表皮易剥、茎内中空、碎裂成乱麻状。种荚受害也可产生黄白色病斑,严重者早期枯死、变干。在高湿条件下,茎秆、种荚和病叶表面密生白色棉絮状菌丝体和黑色鼠粪状菌核硬块,病斑发朽、变粘。重病株在茎秆和种荚内产生大量菌核。除十字花科蔬菜外,还危害菜豆、豌豆、蚕豆、大豆、花生、马铃薯、番茄、辣椒、莴苣、胡萝卜、菠菜、黄瓜、洋葱等。

菌核病

菌核病

病原为子囊菌亚门核盘攻属菌核菌。菌核表面黑色,内部白色,鼠粪状。菌丝不耐干燥,相对湿度在85%以上才能生长。对温度要求不严,在0~30℃之间都能生长,以20℃为最适宜,是一种适合低温高湿条件发生的病害。

菌核病

菌核病

菌核病

菌核病

由十字花科菌核病菌侵染所致。病菌以菌核在土壤中或混杂在种子间越冬、越夏或度过寄主中断期,至少可存活2年,是病害初侵染的来源。翌春,在温湿度适宜时,菌核便萌发产生子囊盘,子囊盘开放后,子囊孢子已成熟,稍受震动就一齐喷出,并随气流传播、扩散进行初侵染。花瓣和衰老的叶片极易受侵染。菌丝在寄主组织的细胞间隙分泌果胶酶以融解中胶层,拆散组织细胞,造成寄主组织死亡。植株与植株之间或同一植株的各器官之间的传播必须依靠病健部位的直接接触,由病部长出白绵毛状菌丝体传染。多雨潮湿时,病害还会迅速蔓延。发病后期,在病茎、病荚内外或病叶上产生大量菌核,落入土壤、粪肥、脱粒场或夹杂在种子、荚壳及残屑中越冬。发病条件是在花期,温暖、高湿的环境条件易造成病害猖獗流行。

菌核病

菌核病

病原菌生活史有3种不同类型:①没有无性繁殖阶段,完全由子囊孢子对植物进行侵染,如核盘菌引起的十字花科菌核病,以菌核在土壤、病残体或混杂于种子中越冬、越夏。子囊孢子靠气流传播危害。②经常在春季以子囊孢子进行初侵染,然后在夏季以分生孢子进行重复侵染。如果生链核盘菌引起的核果褐腐病,病菌以菌丝体在僵果内越冬,次年萌发长出子囊盘放射子囊孢子靠气流传播进行初侵染,生长季还可产生分生孢子再侵染。③有性阶段只偶尔发现,菌核越冬后产生新菌丝和分生孢子进行初侵染,在此之后仍以分生孢子重复侵染。

着重加强栽培管理,清除越冬菌源,选用抗病品种,辅以药剂防治。

清田选种

留种田消灭菌核,减少初次侵染源,以提高种子质量。具体可采用轮作和深翻留种田灭菌;处理病残株和减少收获时遗落菌核量;留种要注意清选种子,以剔除种子中夹杂的菌核。在播前还可用10%~15%的盐水或硫酸铵水选种,能漂浮汰除绝大部分的菌核,选种后需立即用清水冲洗,以免影响发芽。加强田间管理:种株合理密植,改善栽培田环境和巧施磷肥,培育壮苗,提高植株抗病力。要注意合理密植、通风透光外,在春季多雨情况下,应适时清沟防渍,降低田间湿度。在管理过程中,进行“重施基肥,巧施磷肥,冬盖浮粪,早施返青肥”,可促使壮苗早发。

化学防治

用1∶2的草木灰、熟石灰混合粉,撒于根部四周,每667平方米30千克;l∶8硫黄、石灰混合粉,喷于植株中下部,每667平方米5千克,可在抽薹后期或始、盛花期施用,以消灭初期子囊盘和子囊孢子。在始花期,用70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液;70%甲基托布津、50%多菌灵或40%纹枯利可湿性粉剂1000倍液;0.2%~0.3%波尔多液或13波美度石硫合剂喷洒植株茎基部、老叶和地面上;40%菌核净l500~2000倍液,或50%腐霉利1000~1200倍液,在病发初期开始用药,每隔7~10天1次,连续喷药2~3次。

(1)有条件的实行与水生作物轮作或夏季把病田灌水浸泡半个月,或收获后及时深翻,深度要求达到20厘米,将菌核埋入深层,抑制子囊盘出土。同时采用配方施肥技术,增强寄生抗病力。

(2)播前用10%盐水漂种2~3次,汰除菌核,或塑料棚采用紫外线塑料膜,可抑制子囊盘及子囊孢子形成。也可采用高畦覆盖地膜抑制子囊盘出土释放子囊孢子减少菌源。

(3)棚室上午以闷棚提温为主,下午及时放风排湿,发病后可适当提高夜温以减少结露,早春日均温控制在29℃或31℃高温,相对湿度低于65%可减少发病,防止浇水过量,土壤湿度大时,适当延长浇水间隔期。

发病中前期防治

20%硅唑咪鲜胺30ml+恶霜菌酯25ml,兑水15公斤水,5—7天用药1次,连用2-3次;

发病中后期防治

38%恶霜菌酯25ml+40%嘧霉胺悬浮剂10—15g或碧秀丹( 氯溴异氰尿酸)30g或20%硅唑咪鲜胺30ml或40%腐霉利可湿性粉剂15—20g或乙霉多菌灵20g,兑水15公斤,3—5天用药1次。

霉止50ml+10%多抗菌素15g或10%苯醚甲环唑水分散粒剂35g或56%嘧菌酯百菌清30mg,兑水15公斤,3—5天用药1次。

40%嘧霉胺悬浮剂10—15g+40%菌核净可湿粉剂20g或40%腐霉利可湿粉剂15—20g,兑水15公斤,3—5天用药1次。

1、及时摘除病叶、病果、病枝等

2、病重时,也可采用先熏棚,次日再喷雾的方法。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。