-

棉花立枯病 编辑

棉花立枯病又称烂根、黑根病,是由立枯丝核菌侵染所引起的、发生在棉花上的病害。自棉籽萌动发芽,棉花立枯病病菌即可侵染危害。

棉花立枯病是棉花苗期的主要病害,在中国各主要棉区都有发生,而且每年均可在田间出现,一般在中国黄河流域发生较普遍,也是新疆棉区的主要病害,长江流域发病较轻。发病率一般为5-40%,常造成缺苗断垄。重发生年份,某些地区的发病率可达50%以上,可使棉苗成片死亡,甚至造成毁种。

棉花立枯病的防治方法主要以农业防治和化学防治为主。首先提高播种质量,深耕灌水,合理施肥,精细整地;其次,加强田间管理,合理轮作,棉种处理;最后,再结合化学药剂进行防治。

中文名:棉花立枯病

别名:烂根、黑根病

为害植物:棉花

为害部位:幼苗

病原:立枯丝核菌

病原有性态为瓜亡革菌(Thanatepephorus cucumeris (Frank) Donk),属担子菌亚门、亡革菌属;无性态为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kohn),属半知菌亚门、丝核菌属。其有性态仅在高温酷暑、高湿的条件下生成,一般不易发现。

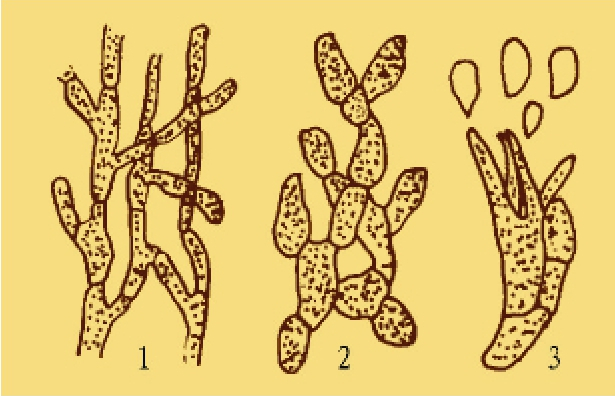

注:1.幼菌丝;2.老菌丝;3.担子及担孢子。

注:1.幼菌丝;2.老菌丝;3.担子及担孢子。

形态特征

菌落:菌落开始无色,后转为灰白色、棕褐色、灰褐色或深褐色。有的有同心轮纹,后期形成菌核。

菌丝:菌丝发达,蛛网状,粗壮,生长迅速,初期无色、较细,宽5-6微米,近似直角分枝,离分枝点不远处生有1个隔膜;经染色观察,一般1个细胞内有3-16个细胞核,多为4-5个。老熟菌丝常为一连串桶形细胞,黄褐色,较粗壮,宽8-12微米,分枝处也多呈直角分枝。

菌核:菌核无一定形状,浅褐至深褐色,由许多桶形细胞菌丝交织而成,并靠绳状菌丝相联系,质地松,大小为0.5-1.0毫米。

担子和担子孢子:在人工诱发情况下,可产生担子和担子孢子。担子无色,单胞,圆筒形或长椭圆形,顶生2-4个小梗,其上各生1个担孢子;担孢子椭圆形或卵圆形,无色,单胞。

生理特性

病菌可在较宽的温度范围内(0-40℃)生长,其中以17-28℃为最适生长温度。在16-25℃时,侵染发病严重。耐酸碱性强,在pH为3.4-9.2范围内都能生长,因此分布很广,以pH为6.8最适。棉花立枯病病菌可抵抗冷冻、高温和干旱等不良气候条件,适应性很强,一般能存活2-3年或更长,但在高温高湿的条件下只能存活4-6个月。菌体更适宜在湿度适合的土壤中生长,病菌主要分布在5-10厘米的土层内。病原菌的寄主范围极广,可危害棉花、大麦、小麦、甜菜、黄麻、红麻、水稻、高粱和马铃薯等200余种植物。

自棉籽萌动发芽,棉花立枯病病菌即可侵染危害。

棉花播种后,种子萌动但还未出土之前,病菌便侵染地下的幼根、幼芽,造成烂种、烂芽。棉苗出土后,首先在接近地面幼茎基部出现症状,起先呈现黄褐色斑点,逐渐扩大,凹陷、腐烂,严重的可扩展到茎的四周,凹陷部位失水过多而呈蜂腰状,最后变黑褐色,棉苗枯死,病斑部位比炭疽病低。

病株叶片一般不表现特殊症状,仅仅由于失水而表现枯萎;但也有棉苗受害后,在子叶出现不规则黄褐色斑,最后病斑破裂穿孔。受害棉苗及周围土壤中常有白色的菌丝黏附。多雨年份,现蕾开花期的棉株也可受害,茎基部出现黑褐色病斑,表皮腐烂,露出木质纤维,严重的可折断死亡。感病部位,有时出现瘤状病变。

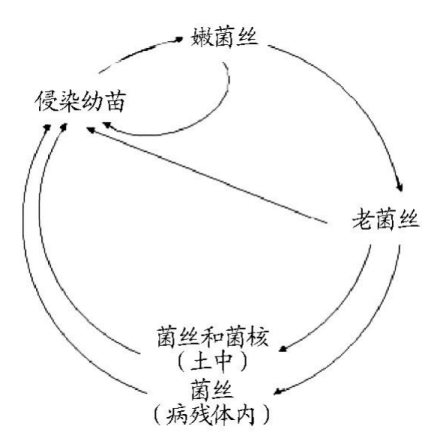

棉花立枯病的侵染循环

棉花立枯病的侵染循环

土壤、肥料和农作物的病残体等是棉花立枯病的主要初侵染源,病菌常以菌丝体或菌核在土壤或病株残体中腐生越冬。第2年,病菌遇适宜条件和寄主,直接侵入或从自然孔口及伤口侵入,侵入的菌丝在棉苗上很快扩展,侵入十几个小时就出现症状,引致组织坏死变褐,2-3天后就可造成死苗。病死植株的皮层组织充满菌丝和菌核成为重要的再侵染源。

棉苗子叶期最易感棉花立枯病,棉苗出土的1个月内,如果土壤温度持续在15℃左右,或遇到寒流或低温多雨,就会严重发病。病组织上的菌丝可向四周扩散,继续侵染周围的棉苗。如果收花前低温多雨,棉铃受害,病菌还可侵入种子内部,成为下一年的初次侵染来源。留在田间的病残体,产生菌核以度过不良环境,成为以后的病菌来源。

棉花立枯病的发生与气候条件、种子质量和耕作栽培措施密切相关。

气候条件:气候条件是影响棉花苗期病害发生的主要因素,棉花立枯病病菌的生长繁殖及侵染需要较高的湿度,因此,阴雨天最适棉苗立枯病的发生。而且棉花是喜温作物,播种后遇到低温多雨会影响棉籽萌发和出苗速度,易遭受病菌侵染而造成烂种、烂芽。特别是低温伴随有寒流和阴雨,有利于病害大发生,而造成成片死苗。在中国北方和新疆等内陆棉区,春季温度较低,棉花易发病;在南方棉区,若播种后天气时晴时雨,则棉花立枯病可成为棉苗的主要病害。

种子质量:成熟度好、籽粒饱满、纯度高的种子,生活力强,播种后出苗迅速、整齐而茁壮,不易遭受病菌侵染,故发病轻。质量差的种子,特别是具有较多秕子、破子的种子,播后很易被病菌侵染。

播期和播种深度:播种过早或过深,使出苗延迟,棉苗弱小,抵抗力差,容易感病。露地栽培播深以4-5厘米为宜,地膜覆盖以2-3厘米为宜。

土壤质地:土壤质地与发病的关系十分密切,我国黄河和长江流域棉区均报道黏土发病重,但新疆特早熟棉区均是沙土发病较壤土重,黏土发病最轻,其原因是沙土地很易播深;沙土吸水和保水力差,降雨之后自由水较多,易造成暂时高湿环境,特别细沙土还易造成土壤沉降,使幼芽窒息死亡;沙土温差变化较大,在新疆春季气温波动变化较大的情况下,更易造成幼苗抗病性下降,导致苗病发生。

耕作栽培措施:①多年连作会使土壤中的病菌越积越多,加重病害的发生。②地势低洼排水不良,地下水位较高,土壤水分过多,土壤温度偏低,通气性差,棉苗出土时间延长,长势弱,棉花立枯病发病较重。③施肥也可影响病害的发生发展,偏施氮肥则病害较重;向土壤中增施秸秆、绿肥等有机质可减轻发病,因为有效碳能刺激根外及根际土壤中的微生物活动,增加拮抗作用,对丝核菌的繁殖与侵害起到一定的抑制作用。④棉花与甘薯等非寄主作物轮作能有效减轻病害;若前作为麦类、高粱等则发病很重。

农业防治

1.提高播种质量:应选择成熟度好、籽粒饱满、纯度高的优良抗病品种,生存力强,播种后出苗加快、整齐而茁壮,不易受病菌侵染,故发病轻(种子的发芽率要在80%以上)。在5厘米地温稳定在14℃时,抓住冷尾暖头播种。 2.

深耕灌水:秋季深耕可将棉田内部的枯枝落叶等连同病菌和害虫一起翻入土壤下层,对防治苗病有一定作用,秋耕宜早。进行春灌的棉田也要尽量提早,因为播前灌水会降低地温不利于棉苗生长。 3.

合理施肥,精细整地:在整地时施足基肥,可施生物菌肥220-370千克/公顷,氮磷钾复合肥料900-1200千克/公顷,病虫害多发地增加用量。 4.

加强田间管理:棉苗出齐后早间苗,留壮苗,拔弱苗、病苗。定苗时间以2-3片真叶时为宜,间苗、定苗时拔下的棉苗应带出棉田,集中烧毁,以减少田间病菌传染。中耕作业上应注意早中耕,勤中耕一般习惯要浅,中耕深度在1-2.5寸左右,使土壤疏松,通气良好,有利于棉苗根系发育,抑制根部发病。雨后要做到及时中耕,降低土壤湿度,提高土壤温度培育壮苗。 5.

合理轮作:重茬棉田棉苗立枯病发病率高达50-60%,直接影响了棉花密植匀株,间接诱发中后期病害及铃病的发生,严重影响了棉花的产量和品质。与禾本作物轮作不仅可以降低苗病发病率,还有利于促进轮作双高产。

化学防治

1.棉种处理:播种前将棉种硫酸脱绒,以消灭表面的各种病菌,剔除小籽、瘪粒、杂籽及虫蛀籽,再进行晒种48小时,以提高种子发芽率及发芽势,增强棉苗抗病力。采用吡虫啉或噻虫嗪进行包衣可有效防治害虫。 2.

药剂防治:在棉苗发病初期喷洒70%百菌清可湿性粉剂600-800倍液,每隔10天防治1次,连续2-3次,或喷洒70%代森锰锌可湿性粉剂400-600倍液,每隔10天防治1次,连续2-3次。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。