-

纪念碑 编辑

一座纪念碑,就其最古老与最初始的意义来说,是一件人造物,是为了将某些人类业绩或事件(或两者的综合)保存于后人心中这一特定目的而竖立起来的。它可以是一件艺术文物,也可以是一件书面文物,这取决于是以视觉艺术手段还是借助铭文将所要记忆的事件传达给观者。在很多时候,这两种方式同时并用。 在许多国家的语言中,“纪念碑”一词都具有双重含义:既指旧的建筑,又指纯纪念性的标牌。两者之间的差别在于:第一组主要是出于实用目的的——至少最初如此,而第二组则以纪念过去为主。旧建筑虽然也有纪念意义,但它们所纪念的往往只是它们赖以形成的时代,而第二组纪念碑却是对于它们设立之前的时代的纪念。简言之:旧建筑形成于过去,而纪念性标牌却是对过去的回忆。

中文名:纪念碑

外文名:monument;cenotaph

在西方,纪念碑源自拉丁语monumentum,直译为纪念的、纪念性建筑和文件。韦氏英语词典解释为那种(老式用法)有拱顶的坟墓,同义词Sepulchre;法律文件或纪录;纪念物、名人、纪念人或事件的碑或建筑;(古代用法)符号、征兆、证据;(老式用法)雕像;边界或位置标识,颂文等。纪念碑自然包含了纪念性雕塑、碑碣、坟墓、边界、标识等建筑物,也包括纪念性文字等其他物品。

所以,对“monument”的翻译依据语境而定。比如在法国,“Monumenthistorique”翻译为“历史建筑”,在其他地方涉及到多种门类文化遗产时翻译成“文化纪念物”,涉及到古董一类时翻译成“文物”,涉及到不可移动的古建筑、考古遗址、历史名胜时翻译成“古迹”等,需依具体语境而定。依照狭义的纪念碑概念,它只是表示建造一个“石碑”对特定情形、地点、事件的纪念和记忆;仿佛道路上的里程碑。

巴黎凯旋门

巴黎凯旋门

(一)有意为之的纪念碑

1903年,奥地利著名艺术史学家、建筑遗产保护史上的重要人物之一阿洛伊斯·李格尔(AloisRiegl)在其著名的《现代的纪念碑崇拜:其起源与发展》中,将这种纪念碑称为“有意为之的纪念碑”。

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

事实上,在18世纪末之前,在现代的建筑遗产保护意识出现之前,人们一直把有意为之的纪念碑当成与其肌体本身无关的别的东西的符号,并按照特定的符号意义进行处理。而且直到今天,对很多仍有强烈符号意义的纪念碑仍是如此,例如寺庙里对神像不断重塑金身。

(二)无意为之的纪念碑

古罗马高架渠

古罗马高架渠

1790年,法国学者奥班·路易·米林启用了一个新术语:具有历史意义的纪念碑(monumenthistorique),即如今常常简称的历史古迹(historicmonument)。这标志着18世纪末以来,建筑遗产界的核心保护对象开始从内圣外体纪念碑,即其内圣意义本质上与物质本体无关的有意为之或无意为之的纪念碑,转向了本质上与以往不同的本体内圣纪念碑。后者的物质本体作为认知过去种种史实的证据而引发的所有意义和价值成了新的内圣,从与内圣无关的外体转变成了与内圣不可分割的本体,成了遗产的核心意义和价值所在。从此以后,当保护界谈到纪念碑时,通常仅指本体内圣性的历史纪念碑,即建筑遗存由于其物质本体的形式、材料工艺和做法等反映了过去的各种史实。如今的绝大多数物质文化遗产处理原则,本质上基于的都是这种新的历史纪念碑认识。这种纪念碑的意义不仅是后天形成的,都是李格尔所说的无意为之的纪念碑,而且因其内圣仅仅源于物质本体,所以与以往相反,物质本体的保护成了遗产保护中头等重要的事。

对于这种历史纪念碑,《威尼斯宪章》第1条的定义是:“历史古迹(纪念碑)的概念,不仅包括单体建筑作品,也包括城市或乡村环境,人们从中能发现某种独特的文明、有意义的发展或具有历史意义的事件的见证。这个概念不仅适用于杰出的艺术作品,也适用于过去不太重要但随着时光流逝而获得文化意义的作品。”而且值得注意的是,这种历史纪念碑也包括《世遗公约》扩展出来的某些遗产对象,例如具有历史、艺术或科学价值的“纪念碑性雕塑和绘画作品”、“具有考古性质的元素或构筑物、碑刻、人居洞窟等。

尽管人们也许会认为纪念碑只是个空间规模和范围有限的单体概念,但历史纪念碑,或者说历史古迹的概念,本质上涵盖了一切不可移动的、具有物证史纪念碑意义的遗产,它不仅包括单体建筑,包括城镇、村落,同样也适用于园林,以及后文所谈的文化地景。后文所述的一切按特定类型划分的不可移动物质文化遗产概念,无论所涉对象的规模大小,无论是一次性创建出来的,还是陆续累积出来的,无论构成元素如何多样、复杂,本质上都属于历史纪念碑,并因此受到相应的保护处理。为了符合国人的理解习惯,后文仍采用“古迹”这个词,但如无特别说明,均指的是纪念碑,或者纪念碑性的古迹。

(一)纪念碑性

巫鸿对纪念碑性的讨论,让这个概念进入中国学界的视野。巫鸿在讨论纪念碑性时说:

《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性” 》

《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性” 》

(二)公共性

在建筑史家佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)的《建筑类型历史》一书中,将民族纪念碑及天才人物纪念碑作为首先论述的建筑型式。对于大部分西方人来说,建筑史始于金字塔及纪念碑式的陵墓。

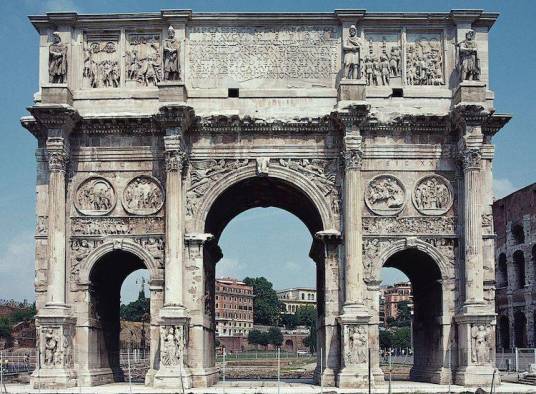

在世俗的、社会的意义上,为死者建造的纪念性建筑物,不仅是为死者的,更多地是为了满足活着的人(尤其是有权力的人)的需要。就金字塔、凯旋门、纪功柱、先贤祠、纪念堂、秦始皇陵、武则天墓这些纪念性建筑物来说,它们的构筑耗费了大量的集体劳动,通过给予那些为它建造基础的杰出人物和英雄以荣誉的方式,为统治者提供了表现他们统治权的合法化证明,通过承诺过去所建立的不会成为时间流逝的牺牲品来帮助维护统治权。通常,陵墓与纪念碑也是一个举行仪式的场所,一个祭坛,它将公众召集到它的周围,看似召集到一种神与命运的周围,实际上就是召集到建筑与掌管它的统治力量的周围,通过仪式的举行,在宗教与世俗的不同层面上,使公众以陵墓与纪念碑为中心,形成民族的、社会的、城市的或集团的精神、文化向心力,强化某一时代的思想、信仰与价值观。所以,一座纪念碑或具有纪念碑性的建筑,总要承担保存记忆、构造历史的功能,总是力图使某位人物、某些事件或某种制度不朽。

另一个值得我们重视的现象是,雕塑特别是处在公共空间中的雕塑,更具有艺术的非实用性,它们在传统中也具有纪念碑性质。罗莎琳·克劳斯在《后现代主义雕塑新体验、新诺言》一文中写道:“雕塑在传统上被看作在纪念碑的逻辑中。作为某个祭典场地的标志,它是神圣的,又是世俗的。它的形式是具象的(不是人就是动物)或抽象的、象征的。就其功能的逻辑而言,一般要求它能独立于环境,要有垂直于大地的底座,易于辨识。作为一种实在,有许多雕塑作品能被人们毫不费劲地认出来,道出名字并举出其意义所在。”通常,在纪念性建筑总体中,雕塑与建筑物具有天然的亲和关系,它们共同构筑了人类的精神生活空间,以其材料的永恒、形式的多样、内涵的深刻对一个民族的历史和文明产生绵延不断的影响。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。