-

末日 编辑

《末日》是近代爱国主义诗人闻一多于1925年创作的一首新诗。此诗描绘了诗人和死神相会的一个场景,也即是他对人生末日的幻想,在此诗中他写出了自己的感受和面对死亡的一种态度。全诗采用长短交错的句式,和谐押韵,极具音乐之美;同时强烈的对比色,使此诗极具绘画美,构成了一幅色彩鲜明的图画,深化了诗歌的意境。

作品名称:末日

出处:《死水》

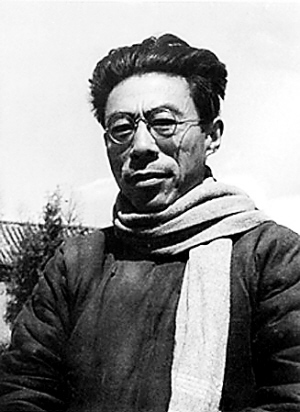

作者:闻一多

创作年代:1925年

作品体裁:新诗

末日

露水在笕筒1里哽咽着,

芭蕉的绿舌头舐着玻璃窗2,

四围的垩壁3都往后退,

我一人填不满偌大一间房。

我心房里烧上一盆火,

静候着一个远道的客人来,

我用蛛丝鼠矢4喂火盆,

我又用花蛇的鳞甲代劈柴。

鸡声直催,盆里一堆灰,

一股阴风偷来摸着我的口,

原来客人就在我眼前,

我眼皮一闭,就跟着客人走5。

1.笕筒:旧时屋檐下引水的竹管。

2.“芭蕉”句:该句在最初发表时为“凉夜的黑舌头舔着玻璃窗”。

3.垩壁:发表时原句为“败壁”。

4.矢:通“屎”。

5.“我眼”二句:在最初发表时为“我眼皮一闭跟着客人走”。改动的地方都是作者在收入诗集《死水》时作的修改。

此诗写于1925年9月,最初发表于1925年9月22日《晨报副刊》第1277号,收入《死水》时作了较大改动。写作这首诗时,诗人不到26岁。当时的中国外辱内乱,国家危亡,前所罕见,国内政局黑暗动荡,有识之士已预感到中国深重的苦难,民族尊严遭到践踏,民众的生命惨遭摧残。作为诗人的闻一多,面对残酷的现实,也会像普通人一样,感觉到生命的喘息,他甚至感觉到死神在一步一步地向他走来。诗歌《末日》正是诗人当时内心的一种反映,也是他对现实的一种超脱。

在诗里,诗人描绘了和死神相会的一个场景:夜深了,气温骤然下降,“露水在笕筒里哽咽着,/芭蕉的绿舌头舐着玻璃窗”。露水“哽咽”,可见情绪之悲哀,长长的“绿”舌头,多么阴森、恐怖,这些正是诗人对当时社会的一种暗喻。这样的夜晚,在那样的年代,诗人感觉自己是如此的渺小,“四围的垩壁都往后退,/我一人填不满偌大一间房”。一种孤独、无助感涌上心头。

但是他并没有因为无助、无奈而消沉,他在“心房里烧上一盆火”,用一种超出常人的心态“静候着一个远道的客人来”。他“用蛛丝鼠矢喂火盆”,又用“花蛇的鳞甲代劈柴”,他要用火驱走黑暗和心中的寒冷。“丝鼠矢”、“花蛇的鳞甲”,这些都非常的毛骨悚然,诡秘,恐怖,甚至令人窒息,而诗人此时却是那样的宁静。面对死亡,诗人或许想得更多,想到遥远的故乡,故乡冬夜的火盆,火盆里燃烧的炭火。但在人生的最后时刻,诗人要燃烧的不是家乡的劈柴,而是动物留下的丑陋遗物。丑陋的即是美丽的,死亡即是新生。死,对他来说,既是已有生命完成的必要仪式,又是新的生命诞生的奠基礼。

生如夏花之灿烂,死如秋叶之静美。闻一多喜欢以超越来收尾,他有一种大无畏的精神。当“鸡声直催”,盆火已灭,鸡叫了,天快亮了,“一股阴风偷来摸着我的口”,死神赶在黎明之前到来,“我咳嗽一声,就跟着客人走”“咳嗽一声”既是向死神报到,也是告诉活着的人们,他已经走了,离开了这个世界,赤条条地来去无牵挂,生的忧郁变成死的洒脱。

诗即人生,因为闻一多对人生的末日有过幻想,并在他的诗歌里写出了自己的感受和面对死亡的一种态度,所以在后来,为了追求正义和自由,面对敌人的手枪,他“拍案而起”,用鲜血和生命完成了他对死亡“更深层次”的理解。

闻一多是属于“诗和人合一”的诗人,他的诗是对生命的宣言。也因为他的诗,使他的生命之花开得更加绚丽多姿。他引领着新诗探索发展,在本首诗里,他全方位地发挥了他独有的诗歌格律化的技巧,没有了他以前均齐的建筑形式,而采用长短交错的句式,“窗”与“房”、“来”与“柴”、“口”与“走”的和谐押韵,使诗读起来朗朗上口,极具音乐之美。他的“三美”说,其核心是对意象营造的关注,提倡描写具有鲜明的韵律、富有民族色彩的意象,把感触和情绪隐藏在由理性与感性在顷刻间化合的意象之中。他在创作中十分善于运用神奇幻想创造奇异的幻象。在这首诗中,他幻想临死之际的环境、垂死之际的心理,用“芭蕉”“绿舌头”、“露水”、“垩壁”、“蛛丝鼠矢”、“花蛇的鳞甲”等意象,展现了想象中的死亡过程和对死亡的感受,同时,他用强烈的对比色,“绿”舌头、“红”火、“花”蛇完成了此诗绘画美的创造,构成了一幅色彩鲜明的图画,深化了诗歌的意境。

为了理想,为了生的伟大,诗人跟着“远道的客人”走了,他的诗魂,他的精神,永远留在了人们的心里。

湖南师范大学文学院教授肖百容:徐玉诺、闻一多、郭沫若等人也总是喜欢将死亡描绘得栩栩如生。比如闻一多的《末日》,写了这样一位客人:客人就在眼前,我原也知道他就会到来,所以我静候着……如果没有诗题“末日”,也许读者真要将“客人”当客人了。(《文学评论丛刊》第13卷 第1期)

清华大学中文系教授张玲霞:闻一多既吸收了桑塔耶那的主体精神统摄诗歌的理论,也受到桑塔耶那的“精神的唯一功能是直觉”的思想影响。他诗的浓郁的情感中时或夹杂着现代式的直感形象,正是他对生存的体验。请看《末日》:“露水在笕筒里哽咽着……”浪漫主义的情绪通过“我”的主观感受来显示,但这一系列的主观感受由一个个伸手可触的物象作用于直觉而产生的。抽泣的露水,伸着绿舌头的芭蕉,退却的白墙,这些具体的意象是诗人潜意识“末日”的形状,其联想比一般的浪漫主义的想象更深刻更令人惊悚,渲染着末日的恐怖与狰狞。(《中国现代文学研究丛刊》1992年 第2期)

西南科技大学文学与艺术学院副教授周逢琴:《死水》中不少诗篇都设置了场景,有的场景甚至是虚构的,如《末日》:“露水在笕筒里哽咽着,/芭蕉的绿舌头舐着玻璃窗,/四围的垩壁都往后退,/我一人填不满偌大一间房。”这样渲染场景,只是为了从一定的距离外冷静地观照置身于其中的“我”。(《闻一多诞辰110周年纪念暨国际学术研讨会论文集》)

闻一多

闻一多

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。