-

北京中医药大学 编辑

北京中医药大学(Beijing University of Chinese Medicine),简称“北中医(BUCM)”,位于中国北京市,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建,是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,为中国教育部直属高校、国家“211工程”重点建设大学、国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。北京中医药大学始建于1956年,前身为北京中医学院。1960年,学校被确定为全国重点高校。1978年,学校首开中医药研究生教育之先河。1981年,北京中医药学院成为首家中医药学博士学位授权单位。1993年,学校更名为“北京中医药大学”。1996年,学校入选国家“211工程”重点建设大学。2000年,其与北京针灸骨伤学院合并,新的北京中医药大学成立。2011年,学校入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。2017年9月,学校入选世界一流学科建设高校。截至2024年6月,北京中医药大学有4家在京直属附属医院、1家中医门诊部和30个临床教学基地,专任教师1687人、全日制在校生15804人。学校有良乡校区、和平街校区、望京校区3个校区,下设14个教学单位,共有16个本科招生专业,建有国家国际科技合作基地、教育部重点实验室等52个省部级以上科研基地;设有3个博士后科研流动站,拥有3个一级学科博士学位授权点、7个一级学科硕士学位授权,2个一级学科国家重点学科,48个国家中医药管理局重点学科,3个一级学科进入“双一流”建设行列,3门学科ESI排名进入全球前1%。创办时间1956年主管部门中华人民共和国教育部知名校友石国璧、毛群安、陈宝贵、王国强学校官网http://www.bucm.edu.cn图集目录1历史沿革▪前身溯源▪合并发展2办学条件▪院系设置▪学科建设▪师资力量▪教学建设▪合作交流▪附属医院3学术研究▪科研平台▪研究成果▪学术资源4校园文化▪学校标识▪精神文化▪社团文化5校区情况▪良乡校区▪和平街校区▪望京校区6行政管理▪现任领导▪历任领导7校园环境▪岐黄殿▪“五老上书”雕像▪壶天湖▪燕地湖▪中医药博物馆8校友情况9所获荣誉▪学校荣誉▪排名信息基本信息

前身溯源

原北京中医药大学

1956年,中国国务院发文正式成立北京中医学院等四所中医院校,新中国高等中医药教育由此起步。1960年,北京中医学院被确定为全国重点院校 。1971年,其与中国中医研究院合并。1977年,两院分开,学校恢复独立办学 。次年,学校首开中医药研究生教育之先河。1981年11月,北京中医药学院成为首家中医药学博士学位授权单位。1993年,学校更名为“北京中医药大学” 。1996年,学校入选国家“211工程”重点建设大学,学术地位和办学层次进一步提升 。

原北京中医药大学揭牌

原北京中医药大学揭牌

北京针灸骨伤学院

1983年4月,中国卫生部向国务院申报组建北京针灸学院,由中国中医研究院负责筹建。1986年3月,国家教委批复卫生部,同意该校正式建立。同年8月,经卫生部党组任命,陈绍武同志兼任北京针灸学院院长、代理党委书记。同年9月,北京针灸学院举行“学院成立暨首届开学典礼大会”。1987年10月,学院更名为“北京针灸骨伤学院” 。

1991年7月,经中国国务院学位委员会、国家教委批准,北京针灸骨伤学院成为中医骨伤科学、针灸学两个专业学士学位授予单位。1995年3月,国家教委召开高等学校本科教学评价工作会议,学院被列为全国接受评价的108所院校之一 。

合并发展

2000年,原北京中医药大学与北京针灸骨伤学院合并组成新的北京中医药大学,新北京中医药大学为教育部直属高校 。2006年9月,北京冶金医院划转至北京中医药大学,北京中医药大学第三附属医院成立 。次年,教育部、卫生部和国家中医药管理局共建北京中医药大学,整合教育和卫生两大系统的资源,共同推进学校建设和发展 。

新北京中医药大学成立

新北京中医药大学成立

2008年7月,北京中医药大学入选第二批大学生创新性实验计划项目学校 。2011年,学校入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。同年,北京市加入共建北京中医药大学行列,学校良乡校区举行奠基典礼,学科建设、首都优势和硬件环境进一步凸显 。

北京中医药大学良乡校区奠基典礼现场

北京中医药大学良乡校区奠基典礼现场

2015年4月,北京中医药大学入选卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校 。10月,学校良乡校区落成并举行揭牌仪式 。同年12月,北京中医药大学、上海中医药大学等5所高校共同成立的“创建世界一流中医药大学合作联盟”举行签约仪式,5所高校将联手建立中医药大数据库与中医健康事务协同创新中心 。

2016年1月,北京中医药大学巴塞罗那分校落户西班牙,中医硕士学位首次进入欧盟主流医学教育体系 。同年12月,北京中医药大学与大连市政府共同签署战略合作框架协议,并与瓦房店市政府共同签署学校大连校区项目合作协议 。

北京中医药大学与大连市政府合作办学签约仪式现场

北京中医药大学与大连市政府合作办学签约仪式现场

2017年7月,北京中医药大学被列为全国第二批深化创新创业教育改革示范高校 。9月,其入选成为世界一流学科建设高校 。2017年12月,厦门市中医院挂牌成为北京中医药大学第八临床医学院、北京中医药大学厦门医院 。同年,学校还被中国教育部、国务院学位委员会授予“全国学位与研究生教育管理先进集体” 。

2018年,北京中医药大学成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位 。2018年6月,学校与房山区人民政府合作共建的北京中医药大学第六临床医学院、北京中医药大学房山医院正式揭牌 。次年12月,北京卓越医学人才培养高校联盟成立,北京中医药大学为该联盟成员单位之一 。

2020年7月,北京中医药大学入选第二批高校国家知识产权信息服务中心名单 。9月,学校加入健康扶贫联盟 。10月,北京中医药大学被国家知识产权局、教育部认定为2020年度国家知识产权试点高校 。11月,学校入选为第三批国防教育特色学校 。同年12月,北京中医药大学岐黄学院、国际针灸创新研究院先后揭牌成立 。

北京中医药大学国际针灸创新研究院揭牌仪式

北京中医药大学国际针灸创新研究院揭牌仪式

2021年,北京中医药大学首次获批教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 。同年9月,学校成立王琦书院 ,并被中国文化和旅游部认定为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目中医养生(中医传统导引法)保护单位 。2022年2月,北京中医药大学入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单 。次年12月,全国中医药数字化教学联盟成立,北京中医药大学被推选为联盟副理事长单位 。

北京中医药大学成立王琦书院

北京中医药大学成立王琦书院

院系设置

截至2024年6月,北京中医药大学下设中医学院、中药学院、生命科学学院等14个教学单位 ,共有16个本科招生专业 。

教学单位/教学机构 | 招生专业及专业方向 | 学制 |

|---|---|---|

北京中医药大学中医学院 | 中医学(卓越5+3一体化) | 五年+三年 |

中医学(卓越中医儿科班) | 五年+三年 | |

中医学 | 五年 | |

中医学(实验班) | 五年 | |

北京中医药大学中药学院 | 中药学(时珍国药班) | 四年+四年 |

中药学 | 四年 | |

中药制药 | 四年 | |

药学 | 四年 | |

北京中医药大学生命科学学院 | 生物工程 | 四年 |

北京中医药大学针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 五年 |

康复治疗学 | 四年 | |

北京中医药大学岐黄学院 | 中医学(领军人才培养计划) | 九年 |

中西医临床医学(华佗班) | 五年+四年 | |

北京中医药大学管理学院 | 公共事业管理 | 五年 |

工商管理(大健康产业管理) | 四年 | |

药事管理 | 四年 | |

大数据管理与应用 | 四年 | |

北京中医药大学护理学院 | 护理学(一本) | 四年 |

护理学(二本、计划单列) | 四年 | |

北京中医药大学人文学院 | 法学(医药卫生) | 四年 |

英语(医学) | 四年 | |

英语(中医药国际传播) | 四年 | |

北京中医药大学第一临床医学院 | 中医骨伤科学 | 五年 |

北京中医药大学马克思主义学院 | / | / |

北京中医药大学国际学院 | / | / |

北京中医药大学台港澳中医学部 | / | / |

北京中医药大学继续教育学院 | / | / |

北京中医药大学国学院 | / | / |

北京中医药大学体育部 | / | / |

资料来源于 ,北京中医药大学第一临床医学院为医疗教学机构,表格内容与学校官网简介页面数据不一致 | ||

学科建设

北京中医药大学是中国高等中医药院校中首批建立博士学位点和博士后科研流动站的单位之一。截至2024年6月,学校共拥有3个博士后科研流动站;设有5个专业学位类别,囊括9个博士专业学位授权点、14个硕士专业学位授权点;拥有3个一级学科博士学位授权,以及42个二级学科博士学位授予点;拥有7个一级学科硕士学位授权,以及47个二级学科硕士学位授予点;已开设一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科15个,国家中医药管理局重点学科48个,25个国家中医药管理局高水平中医药重点学科,一级学科北京市重点学科2个,二级学科北京市重点学科8个,北京市高精尖学科2个;3个一级学科进入“双一流”建设行列,3门学科ESI排名进入全球前1% 。在第四轮全国学科评估、在第五轮全国学科评估中,学校均有3门学科排名优良 。

类别 | 学科名称 |

|---|---|

博士后科研流动站 | 中医学、中药学、中西医结合 |

一级学科博士学位授权点 | 中医学、中药学、中西医结合 |

博士专业学位授权点 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学(含:藏医学、蒙医学等)、中西医结合临床 |

一级学科硕士学位授权点 | 中医学、中药学、中西医结合、马克思主义、护理学、公共管理学、药学 |

硕士专业学位授权点 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学(含:藏医学、蒙医学等)、中西医结合临床、全科医学、护理、中药学、法律、翻译 |

“双一流”建设学科 | 中医学、中西医结合、中药学 |

ESI排名全球前1%学科 | 临床医学、药理学、毒理学 |

一级学科国家重点学科 | 中医学、中药学 |

二级学科国家重点学科 | 中医基础理论、中医诊断学、方剂学、中医内科学、中医临床基础、中医医史文献、针灸推拿学、中医外科学、中医妇科学、中医骨伤科学、中医儿科学、中医五官科学、民族医药、中药学、中西医结合基础 |

国家中医药管理局重点学科 | 伤寒学、中医基础理论、中医脑病学(东直门医院)、中西医结合基础、中药化学、中药分析学、临床中药学、中医诊断学、中药鉴定学、中药药理学、针灸学、中西医结合临床(东方医院)、中医肝胆病学、中医妇科学、中医全科医学、中医肺病学、中医内分泌病学、中医老年病学、中医急诊学、中医骨伤科学、中医血液病学、内经学、金匮要略、古汉语与医古文、中医脑病学(东方医院)、中医痹病学、中医肛肠病学、中医乳腺病学、中医周围血管病学、中医男科学、中医儿科学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学、中医护理学、推拿学、中西医结合基础(药理)、中西医结合临床(东直门医院)、中医药信息学、中医文化学、中医神志病学、中医循证医学、中医体质学、中医药英语、中医国际传播学、中医药管理学、医药卫生法学、航天中医药学、航海中医药学 |

国家中医药管理局高水平中医药重点学科(部分) | 中医脑病学、中西医结合临床(心血管病学)、中医内分泌病学、中西医结合临床、中医肾病学、中医血液病学、中医药信息学等 |

第四轮全国学科评估排名优良学科 | 中医学(A+)、中西医结合(A+)、中药学(B+) |

第五轮全国学科评估排名优良学科 | 中医学(A+)、中西医结合(A+)、中药学(A) |

一级学科北京市重点学科 | 中西医结合、护理学 |

二级学科北京市重点学科 | 中医临床基础、中医医史文献、中医外科学、中医药管理学、中西医结合临床、中医人文学、中西医结合基础、护理学 |

北京高校高精尖学科 | 中医生命科学、系统中药学 |

资料来源于 | |

师资力量

截至2024年3月,北京中医药大学(含直属附属医院)共有教职工6283人,专任教师1687人。学校拥有一支以中国内外著名专家学者和优秀中青年教师组成的老中青相结合的师资队伍,包括中国工程院院士2人,国医大师8人 ,全国中医妇科名师1人 ,国家中医药管理局“岐黄学者”1人 ,北京市教学名师23人,北京市青年教学名师6人 。

类别 | 名称 |

|---|---|

国际欧亚科学院院士 | 王琦 |

中国工程院院士 | 王琦 、田金洲 |

国家百千万人才工程人选 | 田金洲 、倪健 、马双成 、陈家旭 、牛欣 、刘铜华 、王伟 、徐安龙 、张允岭 |

国家中医药管理局“岐黄学者” | 田金洲 |

国家级老中医 | 田金洲 、肖承悰(cóng) |

教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 | 田金洲 、刘建平 、陈家旭 |

国家自然科学杰出青年科学基金获得者 | 徐安龙 、陈家旭 、商洪才 |

国家自然科学优秀青年科学基金获得者 | 陈建新 |

国家重点基础研究发展计划(“973”计划)首席科学家 | 王琦 、王庆国 、徐安龙 、高思华 |

政府特殊津贴专家 | 傅延龄 、高颖 、金哲 、王琦 、吕仁和 、王庆国 、田德禄 、聂惠民 、倪健 、肖承悰 |

国家级有突出贡献中青年专家 | 倪健 、马双成 |

全国中医妇科名师 | 肖承悰 |

国医大师 | 王玉川 、颜正华 、王绵之 、王琦 、孙光荣 、吕仁和 、王庆国 、肖承悰 |

全国名中医 | 聂惠民 、王庆国 、田德禄 、高思华 、郭维琴 、李曰庆 |

“万人计划”教学名师 | 张冰 |

“万人计划”科技创新领军人才 | 徐安龙 、商洪才 |

教育部新世纪优秀人才 | 钟相根 、穆晓红 |

科技部创新人才推进计划——中青年科技创新领军人才 | 丁霞 |

中医药高等学校教学名师 | 田德禄 、高学敏 、王庆国 、张冰 |

全国优秀科技工作者 | 张冰 、赵百孝 |

全国五一劳动奖章获得者 | |

全国优秀教师 | 贾春华 、孙建宁 |

首都国医名师 | |

首届北京市青年教学名师 | 张媛 |

北京市教学名师 | 高学敏、陈家旭、王新月、李澎涛、王天芳、王庆国、张冰、林谦、李宇航、于天源、郭霞珍、赵百孝、赵吉平、李峰、侯俊玲、赵进喜、贺娟、陈明、石晋丽、刘雁峰等 |

教学建设

质量工程

截至2024年3月,北京中医药大学共有7个国家级一流本科专业建设点,1个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,1个国家级实验教学示范中心,1个国家中医临床教学培训示范中心,1个国家级人才培养模式创新实验区,2个国家级教学基地,9个北京市级一流本科专业建设点,1个北京高校重点建设一流专业,16门国家级一流本科课程,3个国家级教学团队,4门国家级课程思政示范课程,4个国家级课程思政教学团队,8门北京市级课程思政示范课程,8个北京市级课程思政教学团队,3个国家级大学生校外实践教育基地 。此外,学校还开设有国家级精品课程6门 ,国家级双语教学示范课程2门 ,教育部来华留学英语授课品牌课程2门 ,北京市精品课程11门 ;拥有教育部优势特色专业建设点4个 ,北京市优势特色专业建设点4个 。

类别 | 名称 |

|---|---|

国家级一流本科专业建设点 | 中医学、中药学、针灸推拿学、护理学、中药制药、药学、公共事业管理 |

国家级中医学实验教学中心 | 中医学实验教学中心 |

国家中医临床教学培训示范中心 | 北京中医药大学东直门医院 |

国家级一流本科课程(部分) | 《循证护理》《基于VR技术的骨外伤院前急救及中医手法复位虚拟仿真教学项目》《中医内科学》《伤寒论》《中医鉴定学》《中药不良反应与警戒概论》《中医入门》《中医诊断学(下)》《温病学》《内经选读》《中药学》《针灸学》等 |

国家级教学基地 | 国家生命科学与技术人才培养基地、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地 |

国家大学生校外实践教育基地 | 东直门医院临床技能综合培训中心、东方医院临床技能综合培训中心、第三附属医院临床技能综合培训中心 |

国家级精品课程 | 《中医基础学》(本科教育)、《中药学》(网络教育)、《中医内科学》(本科教育)、《伤寒论》(本科教育)、《中药学》(本科教育)、《中医诊断学》(本科教育) |

国家级双语教学示范课程 | 《中医诊断学》《经络腧穴学》 |

国家级课程思政示范课程 | 《中药学》《温病学》《中医内伤杂病研究》《伤寒论》 |

国家级教学团队 | 临床中药系教学团队 、中医“四大经典”教学团队 、《中医内科学》教学团队 |

国家级课程思政教学团队 | 《中药学》教学团队、《温病学》教学团队、《中医内伤杂病研究》教学团队、《伤寒论》教学团队 |

教育部人才培养模式创新实验区 | 中医:“院校教育—师承—家传”的人才培养模式创新实验区 |

教育部来华留学英语授课品牌课程 | 《中药学》 《针灸学》 |

教育部优势特色专业建设点 | 中医学、中药学、公共事业管理、针灸推拿学 |

北京市级一流本科专业建设点 | 公共事业管理、英语、法学、生物工程、中西医临床医学、药事管理、康复治疗学、大数据管理与应用、工商管理 |

北京市优势特色专业建设点 | 中医学、中药学、公共事业管理、针灸推拿学 |

北京市精品课程 | 《中医儿科学》《中药药剂学》《中药鉴定学》《伤寒论》《中医基础理论》《中药化学》《方剂学》《中医内科学》《药用植物学》《中药药理学》《中医诊断学》 |

北京市高等学校示范性校内创新实践基地 | 开放性中医临床前人才培养实践基地、优秀中药学人才培养创新创业实践基地 |

北京市社科基地 | 北京市教委、北京市哲社办共建人文社科基地 |

北京市校外人才培养基地 | 中日友好医院、护国寺中医院、河北省安国药材种植试验场、北京中医医院 |

基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 中药学拔尖学生培养基地(时珍国药班) |

教学成果

在2020年~2021年、2021年~2022年与2022年~2023年三个学年度期间,北京中医药大学师生年均出版实验教材约6部;年均完成教研项目约110项,其中省部级教研项目19项 。而在2021年~2022年、2022年~2023年这两个学年里,北京中医药大学共获得国家级教学成果奖一等奖2项、二等奖7项,北京市教学成果奖特等奖1项、一等奖15项、二等奖25项 。

获奖/立项年度 | 项目名称 | 获奖级别 |

|---|---|---|

1997年 | 高等中医临床教育质量评估指标体系的研究与实践 | 国家级二等奖 |

1997年 | 计算机中医教学系统的研究—TCMCADS生成系统、脉诊客观诊断系统、舌诊学习系统 | 国家级二等奖 |

2004年 | 中医人才培养模式改革的研究与实践 | 国家级二等奖 |

2008年 | 建立长效机制,切实推进医学生素质教育改革 | 国家级二等奖 |

2014年 | “院校教育与传统教育”相结合的中医人才培养新模式的研究与实践 | 国家级二等奖 |

2018年 | 以标准引领全球中医药教育——中医药教育标准的创建与实践 | 国家级一等奖 |

2018年 | 北京中医药大学中医拔尖创新人才培养实践探索25年 | 国家级二等奖 |

2022年 | 新时代中医药本科课堂教学设计的创新与实践 | 国家级一等奖 |

2022年 | 守正创新 联考引擎 创建中医经典教育新模式 | 国家级二等奖 |

1993年 | 教研室教学建设 | 北京市二等奖 |

2001年 | 《中医文献检索》(教材) | 北京市二等奖 |

2001年 | 中医大学生文化素质的内涵及其培养的研究 | 北京市二等奖 |

2004年 | 中医人才培养模式改革的研究与实践 | 北京市一等奖 |

2004年 | 中医临床基础技能和思维培训模式的研究与实践 | 北京市二等奖 |

2008年 | 遵循中医药人才成长规律,改革院校教育培养模式 | 北京市一等奖 |

2008年 | 基于知识管理的中医诊断学精品 | 北京市二等奖 |

2013年 | 基于实验班的研究与实践,创建“院校教育与传统教育”相结合的中医人才培养新模式 | 北京市一等奖 |

2013年 | 构建基于中医学专业视角的高校自主选拔录取模式 | 北京市一等奖 |

2013年 | 以临床思维与技能为主线,构建中医学专业新课程体系 | 北京市二等奖 |

2013年 | 基于灰色模糊综合评价体系的中医临床人才培养模式研究与应用 | 北京市二等奖 |

2017年 | 基于职业胜任力视域下的中医药人才德育教育模式创新与实践 | 北京市一等奖 |

2021年 | 守正创新 联考引擎 创建中医经典教育新模式 | 北京市特等奖 |

2021年 | 守正•融合•创新——中医学领军人才培养体系的构建与实践 | 北京市一等奖 |

2021年 | “丹心计划”——中医临床研究生下沉基层教育模式的创新与实践 | 北京市一等奖 |

2021年 | 变革•赋能•提质——北中医臹慧教育模式的构建与实践 | 北京市二等奖 |

2021年 | 需求导向,立足医药交叉学科优势,中药学卓越人才培养体系的创新与实践 | 北京市二等奖 |

2021年 | “课•证融通”——中药鉴定应用型人才培养模式的构建与实践 | 北京市二等奖 |

2021年 | 基于行业与学生双需求的中药学“六育三融合”实践育人体系的构建与实践 | 北京市二等奖 |

统计时间截至2024年6月 | ||

合作交流

1991年,北京中医药大学在德国建立北京中医药大学魁茨汀中医医院,开创了中国大学在海外办中医特色医院的先例,成为中医药走向世界的典范。1996年,学校与英国密德萨斯大学合作设立了中国第一个在国外高校独立颁发医学学士学位项目。此外,其还率先在世界50强高校中开办中医学专业本科教育,与新加坡南洋理工大学合作开设“中医学—生物学”双学士学位教育,与西班牙巴塞罗那大学医学院合作开设获欧盟认可的第一个中医学硕士学位项目,开设中国首个全英文授课西医生学习中医的博士学位项目、硕士学位项目以及首个全英文授课中医学士学位项目,创立集医疗、教育、科研与文化传播于一体的首个“海外中医中心”,并牵头成立上海合作组织医学大学联盟、推进国际卫生健康共同体建设 。

截至2024年3月,北京中医药大学已先后与31个国家和地区的118所知名大学和研究机构建立合作关系,相继建立了北京中医药大学澳大利亚中医中心、俄罗斯中医中心、美国中医中心等机构 。

附属医院

截至2024年3月,北京中医药大学在京直属附属医院共有北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三附属医院、北京中医药大学房山医院4家,另有中日友好医院、广安门医院、西苑医院、望京医院、北京中医医院等30个临床教学基地 。

类别 | 名称 | 备注 |

|---|---|---|

直属附属医院 | 北京中医药大学东直门医院 | 大型综合性三级甲等中医医院 |

北京中医药大学东方医院 | 三级甲等中医医院 | |

北京中医药大学第三附属医院 | 三级甲等中西医结合医院 | |

北京中医药大学房山医院 (北京市房山区中医医院) | 三级甲等中医医院 | |

北京中医药大学枣庄医院 | 三级甲等中医医院 | |

北京中医药大学孙思邈医院 | 三级甲等中医医院 | |

北京中医药大学厦门医院 | 三级甲等综合性中医院 | |

非直属附属医院 | 北京中医药大学附属护国寺中医院 | 三级甲等中医专科医院 |

北京中医药大学附属重庆市中医院 | 大型三级甲等中医医院 | |

北京中医药大学附属山西省中医院 | 三级甲等中医院 | |

北京中医药大学附属北京航天总医院 | 三级综合医院 | |

非直属临床医学院 | 中日友好医院 | 大型综合性三级甲等医院 |

中国中医科学院望京医院 | 三级甲等中医医院 | |

首都医科大学附属北京中医医院 | 三级甲等中医医院 | |

中国中医科学院广安门医院 | 三级甲等中医医院 | |

中国中医科学院西苑医院 | 大型中医院 | |

资料来源于 | ||

科研平台

截至2024年3月,北京中医药大学已设有省部级以上科研基地52个,包括国家国际科技合作基地、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、教育部医药基础研究创新中心、教育部国际合作联合实验室、高等学校学科创新引智基地、国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新中心、国家中医药管理局重点研究室、北京市重点实验室、北京市国际科技合作基地、北京市新型研发中心、北京市哲学科学研究基地等科研平台 。

类别 | 名称 |

|---|---|

科技部国际科技合作基地 | 中医药防治重大疾病国际合作研究基地 |

国家国际科技合作基地 | 中医药防治糖尿病国际联合研究中心、中医药防治疑难疾病国际合作研究基地 |

教育部重点实验室 | 证候与方剂研究教育部重点实验室、中医养生学教育部重点实验室、中医内科学教育部重点实验室 |

教育部工程研究中心 | 中医骨伤治疗与运动康复智能化教育部工程研究中心、智慧中医装备教育部工程研究中心、中药材规范化生产教育部工程研究中心、中药制药与新药开发教育部工程研究中心 |

高等学校学科创新引智基地 | 中西医结合学科创新引智基地、循证中医药学科创新引智基地、中医药防治重大慢病(肿瘤)学科创新引智基地、中医药防治糖尿病及其并发症创新引智基地、中医药防治糖尿病及其并发症创新引智基地 |

国家中医药管理局重点研究室 | 证候规范化方法重点研究室、中医体质辨识重点研究室、中药信息工程重点研究室、中药经典名方有效物质发现重点研究室、名医名方重点研究室、循证中医药临床疗效评价重点研究室、针灸特色疗法评价重点研究室、中医体质辨识重点研究室、心脉病证益气活血重点研究室、糖尿病肾病微型癥瘕重点研究室、脑病中医证治重点研究室 |

国家中医药管理局三级实验室 | 细胞生物化学实验室、神经免疫实验室、病理学实验室、细胞分子生物学实验室 |

国家药品监督管理局科研基地 | 中医药研究与评价重点实验室、中药监管科学研究院 |

国家中医药管理局国际合作基地 | 国家中医药管理局中南中医药防治重大疾病国际合作基地 |

国家中医临床研究基地 | 北京中医药大学东方医院国家中医临床研究基地、北京中医药大学东直门医院国家中医临床研究基地 |

北京市哲学社会科学研究基地 | 北京中医药文化研究基地 |

北京市重点实验室 | 中医内科学北京市重点实验室、中药基础与新药研究北京市重点实验室、中药品质评价北京市重点实验室、中药生产过程控制与质量评价北京市重点实验室、中医养生学北京市重点实验室、证候与方剂基础研究北京市重点实验室 |

北京市国际科技合作基地 | 中医药防治糖尿病北京市国际科技合作基地、中药肝损伤与新药研发北京市国际科技合作基地、中医药防治免疫性疾病北京市国际科技合作基地、神经变性病中医药防治北京市国际科技合作基地 |

资料来源于 | |

研究成果

截至2024年2月,学校科研项目数量和经费达到历史新高,获国家重点研发计划15项,位居中医药院校之首。以北京中医药大学为第一起草单位编写的《灸用艾绒》《中医四诊操作规范 第3部分:问诊》已分别作为国家标准、推荐性国家标准,由国家市场监督管理总局发布。此外,学校的“中医养生(中医传统导引法)”也获批成为国家级非物质文化遗产项目 。

奖项 | 成果 | 主要完成人 |

|---|---|---|

2002年国家科学技术进步奖二等奖 | 益肾化浊法治疗老年期血管性痴呆的研究 | |

2006年国家科学技术进步奖二等奖 | 方剂组分活性跟踪与配伍方法的建立与实践 | 李澎涛、罗国安、王庆国等 |

2007年国家科学技术进步奖二等奖 | 中医体质分类判定标准的研究及其应用 | 王琦、朱燕波、王前飞等 |

2010年国家科学技术进步奖二等奖 | 抑郁症中医证候学规律的研究 | 唐启盛、曲淼、朱跃兰等 |

2010年国家科学技术进步奖二等奖 | 经方现代应用的临床与基础研究 | 王庆国、陈纪藩、李宇航等 |

2011年国家科学技术进步奖二等奖 | 肝脾肾同治法辨证治疗2型糖尿病临床研究 | 高思华、龚燕冰、倪青等 |

2012年国家科学技术进步奖二等奖 | 补肾化痰法治疗阿尔茨海默病及其应用技术 | 田金洲、时晶、毕齐等 |

2012年国家科学技术进步奖二等奖 | 病证结合动物模型的制备方法与应用 | 王伟、王庆国、郭淑贞等 |

2018年国家科学技术进步奖二等奖 | “肝主疏泄”的理论源流与现代科学内涵 | 王伟、王庆国、王天芳等 |

2020年国家科学技术进步奖二等奖 | 中医药循证研究“四证”方法学体系创建及应用 | 商洪才、田贵华、吴大嵘等 |

第二十四届中国专利奖优秀奖 | 菊苣水提物的新用途 | 张冰、刘小青、萨翼等 |

第二十四届中国专利奖优秀奖 | 中药配方颗粒混合过程终点在线监控办法 | 徐冰、史新元、乔延江等 |

2023年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)一等奖 | 中药制造测量学的理论创建、标准制订及关键技术应用 | 吴志生、王振中、乔延江等 |

统计时间截至2024年6月 | ||

学术资源

馆藏资源

截至2024年6月,北京中医药大学图书馆共分为和平街校区馆、良乡校区东院馆和良乡校区西院馆,馆内馆藏纸本图书144.87万余册,馆藏中外文电子书171.79万册,订购中外文数据库和文献管理软件60个;馆藏珍贵古籍包括明、清、民国等时期的木刻本、石印本、手钞本、影印本线装(含经折装)近4000种、4万册。此外,校图书馆还藏有任应秋教授捐赠古籍及图书,李茂如先生捐赠手稿及文献资料,知名教授捐赠图书,建院时期名老中医相关资料等。其自主开发建设“北京中医药大学图书馆古籍及民国线装书数字资源平台”“本校学位论文数据库” ,收录了学校自1980年代起发表的博士、硕士学位论文,为广大师生提供相应检索、阅览服务 。

北京中医药大学图书馆正门外景

北京中医药大学图书馆正门外景

学术期刊

截至2024年3月,北京中医药大学主办有《北京中医药大学学报》《现代中医临床》《中医教育》和《中医科学杂志(英文)》4本高水平学术期刊 。

《北京中医药大学学报》

《北京中医药大学学报》原名《北京中医学院学报》,创刊于1959年10月,是由中国教育部主管、北京中医药大学主办的高级中医药学术刊物。其为中国6大检索系统10余种检索刊物的主要刊源,开设了“引航之声”“专家述评”“理论研究”“中药药理”等专栏,已被中国科技核心期刊(中国科学技术信息研究所)、中国科学引文数据库(CSCD)(中国科学院文献情报中心)、中文核心期刊要目总览(北京大学图书馆)等重要检索系统、数据库收录 。

《北京中医药大学学报》(2024年第5期)

《北京中医药大学学报》(2024年第5期)

《现代中医临床》

《现代中医临床》是中国教育部主管、北京中医药大学主办的中医药学术期刊,主要栏目有临床研究、临床观察、理论探讨等。其已被收录为“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊),并被中文生物医学期刊文献数据库、中国生物医学期刊引文数据库、中国期刊全文数据库等收录 。

《现代中医临床》(2024年第2期)

《现代中医临床》(2024年第2期)

《中医教育》

《中医教育》创办于1982年,是中国教育部主管、北京中医药大学主办的高级中医药教育科学研究刊物。该刊属于中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊,中文生物医学期刊文献数据库统计源期刊,万方数据资源系统数字期刊,中国期刊网、中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊。自《中医教育》创刊以来,已拥有中医、中药、西医多学科审稿专家共100多位,发表的论文稿源涉及33个地区、100多个院校 。

《中医教育》(2024年第3期)

《中医教育》(2024年第3期)

《中医科学杂志(英文)》

《中医科学杂志(英文)》(Journal of Traditional Chinese Medical Sciences) 是一本国际出版刊物,以中医学(TCM)的先进科学研究为办刊特色,由北京中医药大学和清华大学出版社联合主办、中国教育部主管。其已被中国知网、VIP、万方、CA等数据库收录 ,并入选T2级中医药英文科技期刊分级目录 。

《中医科学杂志(英文)》(2024年第1期)

《中医科学杂志(英文)》(2024年第1期)

学校标识

校标

北京中医药大学校标图案由蛇、手杖、杨柳枝和心形外框组成,“蛇与手杖”图案是国际通行的医药卫生标志,位于标志中央。标志的整体寓意为:北京中医药大学以德行和智慧培育英才,以仁爱之心包容四海,以中国医药造福人类。其中,蛇象征智慧;手杖变形为针形,象征东西方医学的交流与融合;杨柳枝象征生命和吉祥,也是天然药用植物的代表,并寓意中医药人才的茁壮成长。蛇与手杖、交叉的杨柳枝分别组合成英文字母“B”和“U”的形状,是校名中“Beijing”和“University”的缩写,突显学校的地域特征和高等医学教育的特色。心形外框顶部镂“BUCM”,是英文校名“Beijing University of Chinese Medicine”的缩写 。

图案选用红、绿、蓝三种颜色,红色象征阳光,绿色象征生命,蓝色象征海洋和天空 。

校徽

北京中医药大学校徽是印有由启功题写“北京中医药大学”的横式长方形证章 。

北京中医药大学校标及校徽

北京中医药大学校标及校徽

校旗

北京中医药大学校旗设计为白底红字,中央印有启功题写的“北京中医药大学”字样,左上方配以彩色校标,寓意学校传承圣洁医道、播撒济世丹心 。

北京中医药大学校旗

北京中医药大学校旗

精神文化

校训

北京中医药大学的校训为“勤求博采、厚德济生” ,这八字寓含了继承与发展相结合、中医与西医相结合、传统与现代相结合的理念。其中,“勤求博采”语出医圣张仲景《伤寒杂病论·原序》:“勤求古训,博采众方。”现用以表示该校师生要做到勤奋研求,广博采搜,汇通中西,学贯古今。“勤求博采”四字集中讲治学态度和治学方法。“厚德济生”中的厚德语出《易·坤卦》:“地势坤,君子以厚德载物。”“厚德济生”四字合而表示师生要宽厚仁爱,品德高尚,以仁术普济苍生,全面服务社会。此四字主要讲品德修养、做人、做事 。

北京中医药大学校训

北京中医药大学校训

校庆日

北京中医药大学校庆日为每年的9月3日 。

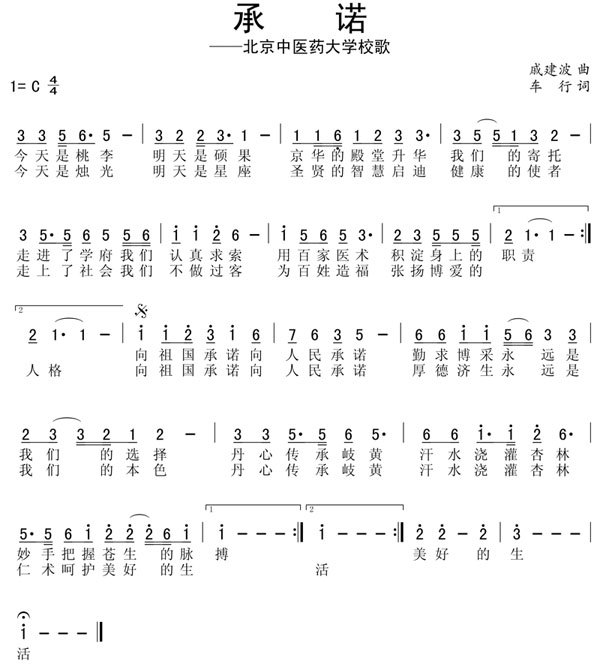

校歌

北京中医药大学校歌名为《承诺》,由戚建波作曲、车行作词 。

北京中医药大学校歌

北京中医药大学校歌

校风

北京中医药大学校风为“自信向善,和而不同”,分别出自《墨子·亲士》《礼记·大学》《论语·子路》,所表现出来的正是笃定与仁爱、包容与开放共享的情怀 。

教风

北京中医药大学教风为“崇德尚学,承古纳新”,分别出自《礼记·大学》《易·系辞传》《师说》,彰显了北中医的师德与学养风范,也体现了北中医人所坚守的传承与创新品质 。

学风

北京中医药大学学风未“博学勤思,笃诚践行”,分别出自《礼记•中庸》《论语·为政》《朱子语类》,是对北中医建校以来学生风貌的集中展示。其表达了北中医人以深厚的底蕴,严谨的治学态度,坚定的济世理想和躬身服务的奉献精神,为人类健康事业发展而孜孜以求的治学态度 。

社团文化

截至2018年11月,北京中医药大学已设有学生会、研究生会、青年传媒中心、社团联合会等9个直属学生组织 。北京中医药大学的社团分为艺术特长类、传统学术类、公益实践类、体育健身类、语言文学类、专业技能类五大类,社团的基本活动涵盖了舞蹈培训、影评竞赛、中医研讨会、辩论赛等 。截至2024年2月,学校的注册社团总计59个 。

校团委

共青团北京中医药大学委员会是在党委领导下的先进青年群众组织,是学校青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校。校团委内设宣传部、实践部、组织部、文体部、理论研究室,为全校团员青年的全面发展与个性发展做出了积极的贡献 。

校社联

北京中医药大学学生社团联合会,以“监督、管理、服务、引导”为准则,管理和引导全校在册学生社团的活动,以开展丰富课余生活,保证学校学生社团能够健康有序的发展 。

国防联盟

北京中医药大学国防联盟由原北京中医药大学国旗护卫队、原北京中医药大学女子民兵连和原北京中医药大学军事爱好者协会合并而成,是一个以国防教育和爱国教育为宗旨的大型社团,隶属于共青团北京中医药大学委员会,同时接受北京中医药大学人民武装部指导 。

医武堂

医武堂为北京中医药大学重点社团,旨在传承并发扬中医和传统武术,力求培养一批志在成为中医和传统武术脊梁的青年。其日常活动包括每日晨练、“中经大讲堂”以及“杏林讲武”,该社团每年还会举办与医武相关的讲座、举行征文大赛及太极拳比赛 。

岐黄志愿者协会

北京中医药大学岐黄志愿者协会是校级组织之一。截至2019年5月,该协会内正式注册23个志愿组织,其中包括岐黄爱心社、校红十字会学生分会等12个志愿者分会,以及推拿协会、手诊协会、耳针协会等11个志愿类团体 。

北京中医药大学岐黄志愿者协会举办亲子活动

北京中医药大学岐黄志愿者协会举办亲子活动

良乡校区

北京中医药大学良乡校区位于北京市房山区良乡大学城 ,周围有北京理工大学、北京工商大学、首都师范大学三所高校 。良乡校区于2013年破土动工,2015年首批新生入住,2017年教学主体搬迁,2018年行政主体搬迁,成为主校区 。截至2018年9月,该校区占地面积955333平方米 。截至2021年11月,该校区完成 “十三五”建设项目累计总建筑面积114735平方米,已拥有形态学实验楼、医学实验楼、东院科研综合实验楼、西院公共教学楼和公共教学部等多个建筑 。2024年入学的所有专业学生均在良乡校区学习 。

北京中医药大学良乡校区

北京中医药大学良乡校区

和平街校区

北京中医药大学和平街校区位于北京市朝阳区北三环东路11号 ,始建于1956年。截至2017年12月,和平街校区占地面积达400余亩,有基础医学院、针灸推拿学院、人文学院、管理学院等院系,建有中医药博物馆和图书馆等设施 。截至2021年11月,该校区先后完成了远志楼、学六楼、学七楼等建筑加固改造项目,累计共完成建筑面积36493平方米,为学生提供了更为良好的生活条件,校区功能与良乡校区互补 。

北京中医药大学和平街校区

北京中医药大学和平街校区

望京校区

北京中医药大学望京校区位于北京市朝阳区望京中环南路6号 ,毗邻四元西桥,与望京医院一墙之隔,校区往西走有中央美术学院,往东走可以到798艺术区,附近还有地铁13号、14号、15号线的站点可供出行选择。截至2018年6月,望京校区已设有中药楼、食堂、操场、篮球场等建筑设施,其中阶梯状的护理楼颇具设计感,公寓楼身兼宿舍和教学楼两用 。

北京中医药大学望京校区

北京中医药大学望京校区

现任领导

职务 | 姓名 |

|---|---|

党委书记 | 王瑶琪 |

校长、党委副书记 | 唐志书 |

党委副书记 | 汪庆华、张继旺 |

党委副书记、纪委书记 | 刘江平 |

副校长 | 陶晓华、闫振凡、王停 |

资料来源于 ,统计时间截至2024年6月 | |

历任领导

职务 | 姓名 | 任期 |

|---|---|---|

北京中医学院院长 | 黄开云 | 1957年9月~1960年12月 |

王发武 | 1960年12月~1963年9月 | |

杨治 | 1964年5月~1972年12月 | |

鲁之俊 | 1973年4月~1977年11月 | |

季钟朴 | 1978年4月~1983年12月 | |

王永炎 | 1984年1月~1985年10月 | |

高鹤亭 | 1985年11月~1992年3月 | |

北京中医药大学校长 | 龙致贤 | 1993年3月~1997年4月 |

王永炎 | 1997年4月~1998年11月 | |

郑守曾 | 1999年2月~2007年12月 | |

高思华 | 2007年12月~2013年1月 | |

徐安龙 | 2013年1月~2024年4月 |

岐黄殿

岐黄殿坐落在北京中医药大学良乡校区,是学校最值得打卡的建筑之一,其设计理念期冀以建筑载道:“天圆地方,无为妙有,怀古思新。”此建筑巧取古风,同时使用了更适用于现代钢木桁架结构的建筑形式,契合了徐安龙原校长提出的中医药高等教育应“更加经典,更加现代”的时代使命 。

北京中医药大学良乡校区岐黄殿

北京中医药大学良乡校区岐黄殿

“五老上书”雕像

“五老上书”雕像位于北京中医药大学良乡校区中医学院A、B座两楼门口,也是学校最值得打卡的建筑之一。“五老上书”雕像的建造是为了纪念秦伯未、于道济、陈慎吾等五位北中医的老先生。1962年,这五位老先生以《对修订中医学院教学计划的几点意见》上书,指出了当时中医药学生培养的几点问题,结合以前中医带徒的经验,针对问题提出了解决方法,对中医药教育形成深厚的影响 。

北京中医药大学良乡校区“五老上书”雕像

北京中医药大学良乡校区“五老上书”雕像

壶天湖

壶天湖坐落于北京中医药大学良乡校区东院正中,百草园、月季园旁。“壶天”,源自《后汉书》,意指仙境,也指中医。在壶天湖边,百草园里面种着鸡冠花、薄荷、厚朴等各类药材。月季园也借壶天水源而建,其内月季众多 。

北京中医药大学良乡校区壶天湖

北京中医药大学良乡校区壶天湖

燕地湖

燕地湖坐落于北京中医药大学良乡校区西院正中,与“壶天”相互守望。之所以取名为“燕地”,是因为良乡校区伫立于燕蓟故地。燕地湖内栖息着黑白天鹅,湖旁边还有中央花园和紫藤长廊,风景优美 。

北京中医药大学良乡校区燕地湖

北京中医药大学良乡校区燕地湖

中医药博物馆

北京中医药大学中医药博物馆位于学校和平街校区内,馆内大厅立有巨大的《燕山秋色图》国画,中药标本展厅展示了药用植物标本、中药饮片以及中药炮制步骤与手法,中国医药史展厅则放置了刻于汉代画像石上的扁鹊行医图、历代名医塑像等。此外,北京中医药大学中医药博物馆还存放有仿宋针灸铜人、中医白铜外科用具、明朝出版的医药书籍等物品 。

北京中医药大学和平街校区中医药博物馆

北京中医药大学和平街校区中医药博物馆

姓名 | 职务 |

|---|---|

石国璧 | 曾任甘肃省卫生厅原副厅长兼甘肃中医药研究院院长,被《人民日报》报道的中国首位坐堂医生,逝于2019年7月 |

毛群安 | 2008年10月任中国健康教育中心(卫生部新闻宣传中心)主任兼党委书记,2013年6月任国家卫生计生委新闻发言人、宣传司司长 |

陈宝贵 | 享受国务院特殊津贴专家,曾任中华中医药学会常务理事、天津中医药学会副会长,曾获全国先进工作者、全国五一劳动奖章、天津市最具影响力劳动模范 |

费宇彤 | 北京中医药大学中医学院副院长、临床流行病学及医学统计学系副主任、国家中医药管理局及教育部重点学科后备学术带头人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划及北京市科技新星计划 |

陈幼楠 | 北京中医药大学生命科学学院副院长、中华中医药学会推拿分会青年委员、针刀医学分会委员,被评为北京中医药大学优秀青年教师 |

张誉清 | 加拿大麦克马斯特大学临床流行病与生物统计学系助理教授、英国诺丁汉大学中国循证医学中心GRADE宁波中心荣誉教授 |

王国强 | 原国家卫生和计划生育委员会副主任、国家中医药管理局局长 |

陈啸宏 | 中国医药卫生文化协会首届会长,原国家卫生和计划生育委员会副主任 |

田金洲 | 中医脑病专家,中国工程院院士 |

王庆国 | 全国中医药高等学校教学名师,全国万人教学名师,享受国务院政府特殊津贴,北京中医药大学终身教授,曾任北京中医药大学副校长 |

方来英 | 中国政协委员,中国医院协会副会长、原北京市卫计委主任 |

唐旭东 | 国际欧亚科学院院士,中国中医科学院首席研究员,第十三、十四届届全国政协委员,现任中国中医科学院副院长兼西苑医院脾胃病研究所所长、国家中医药管理局脾虚重点研究室主任等职 |

张洪春 | 岐黄学者、首都名中医,医院学术委员会委员、学位委员会委员,国家中医药管理局重点学科中医肺病学学科带头人,现任中日医院中医部主任、保健医疗部主任等职 |

田海河 | 美国中医研究院院长,中国针灸中药医学中心主任,美国中医校友会联盟(TCMAAA)发起人和组建者和主席,《中西医结合杂志》英文审稿人 |

李光熙 | 中国中医科学院广安门医院呼吸科主任,世界中医药学会联合会计算医学专业委员会第一届理事长,中华预防医学会体育运动与健康分会副主任委员 |

杨金亮 | 中国中医科学院广安门医院急诊科主治医师 |

陈生 | 深圳市新型冠状病毒性疾病中医药防治专家组组长,深圳市中医院呼吸与危重症医学科主任 |

牟方政 | 三峡中心医院(重庆大学附属三峡医院)国医苑分院院长 |

刘纪青 | 深圳市中医院制剂中心工作人员,任中华诗词学会医药界诗词工作委员会副主任 |

孟宪坤 | 在北京中医药大学东直门医院任职,2012年8月被国家人力资源和社会保障部单位确定为“第五批全国老中医专家学术经验继承验继承指导老师” |

臧福科 | 北京中医药大学东直门医院主任医师,五版全国中医院校教材《推拿学》副主编,曾任北京中医学院推拿教研室主任,东直门医院按摩科主任 |

商宪敏 | 第三批全国老中医药专家学术经验继承人导师,北京中医药大学著名中医药专家学术经验继承博士后导师,世界中医药学会联合会风湿病专业委员会及北京中医药学会风湿病专业委员会顾问 |

杜怀棠 | 享受政府特殊津贴专家,著名中医内科学家,曾任中华中医药学会内科分会委员、全国热病专业委员会主任委员、中国民间中医药开发协会理事等职 |

郭维琴 | 北京中医药大学东直门医院首席教授,中国著名的中医心血管专家,2008年8月被国家人力资源和社会保障部单位确定为“第四批全国老中医专家学术经验继承验继承指导老师” |

田德禄 | 北京中医药大学东直门医院主任医师、教授、博士生导师,第四批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,中央保健局会诊专家,享国务院特殊津贴 |

吕仁和 | 国家中医肾病重点专科、国家中医药管理局内分泌重点学科和肾病重点专科学术带头人,国家中医药管理局全国名老中医药专家传承工作室指导老师,国家第三批名老中医“师带徒”指导老师,首批全国中医药传承博士后合作导师 |

王笑民 | 现任首都医科大学附属北京中医医院肿瘤中心主任,首都名中医,国家卫生计生突出贡献中青年专家,第七批全国老中医药专家学术继承工作指导老师,享政府特殊津贴 |

汪建 | 华大基因董事长,曾先后获得CCTV中国经济年度人物创新奖、中国产学研合作创新成果奖等奖项荣誉 |

山东大学兼职讲席教授,北京大学哲学博士,北京张其成中医发展基金会理事长,中国哲学史学会中医哲学专业委员会会长,第十二届、十三届、十四届全国政协委员 | |

吴刚 | 国家中医药管理局原副局长 |

沈惠军 | 在英国林肯大学针灸专业从事教学工作,任英国卫生部草药立法管理工作组成员、英国中医药学会会长 |

微医互联网总医院院长,原国家中医药管理局科教司副司长、中国中医科学院副院长,创立的“全国中医医院院长职业化管理高级研修班”被称为中医行业的黄埔军校 | |

方来英 | 全国政协委员、原北京市卫计委主任 |

王自立 | 甘肃省中医院主任医师 |

李文瑞 | 北京医院主任医师 |

翁维良 | 中国中医科学院西苑医院主任医师、研究员 |

史载祥 | 中日友好医院主任医师 |

冯五金 | 山西省中医院主任医师 |

孙国杰 | 湖北中医药大学教授 |

李冀 | 黑龙江中医药大学教授 |

连建伟 | 浙江中医药大学主任医师、教授 |

张炳厚 | 首都医科大学附属北京中医医院主任医师、教授 |

张洪春 | 中日友好医院主任医师、教授 |

萨仁 | 三亚市中医院主任医师 |

龚千锋 | 江西中医药大学教授 |

排名不分先后、仅部分列举 | |

学校荣誉

时间 | 荣誉/奖项 |

|---|---|

2017年 | 全国学位与研究生教育管理先进集体 |

2018年3月 | “全国百佳学生资助工作单位典型”之“推荐学习单位” |

2020年11月 | 第二届“全国文明校园” |

2021年9月 | 北京市党的建设和思想政治工作先进普通高等学校提名奖 |

排名信息

时间 | 排名 |

|---|---|

2020年 | 软科中国医药类大学排名第12位 |

2020年 | 中国大学百强榜排名第92位 |

2021年 | 软科中国医药类大学排名第12位 |

2022年 | 软科中国医药类大学排名第9位 |

2022年 | QS世界大学排名第801~1000位 |

2023年 | 软科中国医药类大学排名第8位 |

2022年 | QS世界大学排名第801~1000位 |

2024年 | 软科中国医药类大学排名第8位 |

2024年 | 软科全国参考排名第83位 |

2024年 | QS世界大学排名第1001~1200位 |

统计时间截至2024年6月 | |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。