-

严文明 编辑

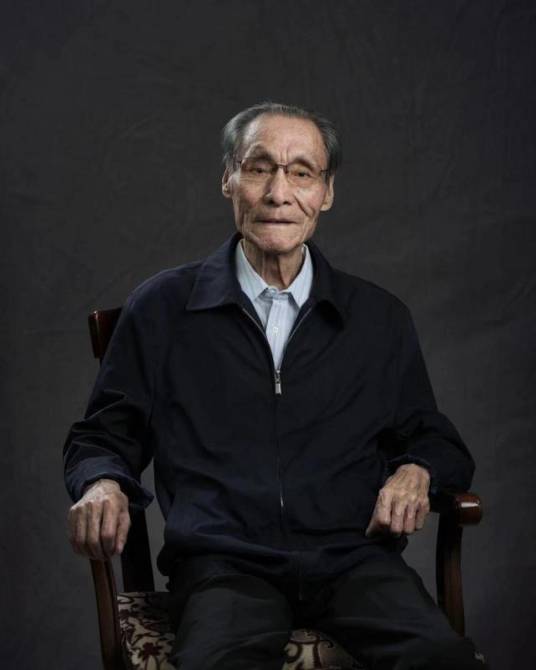

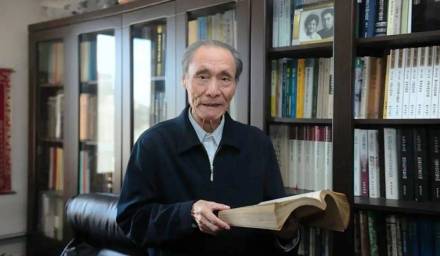

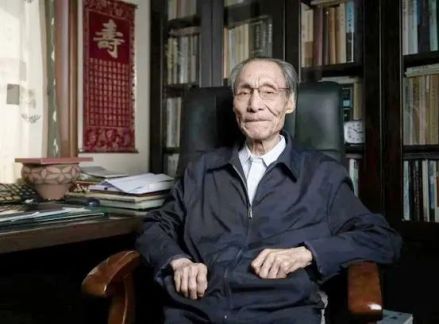

严文明(1932年10月—2024年4月14日),出生于湖南华容,中国共产党党员、著名考古学家, 北京大学原考古学系主任、北京大学哲学社会科学资深教授。

严文明1958年9月毕业于北京大学历史系考古专业并留校任教,1986年12月晋升为教授,1990年被国务院学位委员会聘为博士生导师,2005年被聘为北京大学哲学社会科学资深教授。曾任北京大学考古学系主任、北京大学学术委员会委员,兼任国家文物局专家组成员、中国考古学会副理事长、国际史前学与原史学联盟常务委员、德国考古研究院通讯院士等学术职务。 2024年4月14日20时13分,严文明因病医治无效在北京逝世,享年92岁。

严文明主要研究领域为中国新石器时代考古和考古学理论与方法以及中国农业起源与文明起源研究。 全面系统地研究仰韶文化,综合梳理中国史前文化,建立了中国新石器时代文化分期和谱系框架,辩证地揭示出中国史前文化的“重瓣花朵”格局;大力倡导聚落考古和文明起源研究,厘清了中国新石器时代聚落形态发展演变的脉络;并推动农业起源研究,提出稻作农业边缘起源理论和长江起源说,实证了中国在世界农业起源中的重要地位。 主要著作有《仰韶文化研究》《走向21世纪的考古学》《史前考古论集》《农业发生和文明起源》《胶东考古》(主编)、《稻作、陶器和都市的起源》(主编)、《长江文明的曙光》《中华文明史·第1卷》(主编)等。

全名:严文明

民族族群:汉族

出生地:湖南华容

出生日期:1932年10月

逝世日期:2024年4月14日

逝世地:北京

主要成就:2023年12月被“第五届世界考古论坛”授予“终身成就奖”建立了中国新石器时代文化分期和谱系框架,揭示出中国史前文化“重瓣花朵”格局

主要作品:仰韶文化研究、农业发生和文明起源、稻作、陶器和都市的起源

国籍:中国

毕业院校:北京大学

学位/学历:本科

专业方向:考古学

职务:北京大学哲学社会科学资深教授、中国考古学会副理事长

求学时期

民国二十一年(1932年),严文明出生在湖南省华容县一个普通的家庭。名字里的“文明”二字,是他父亲取的。典故出自《尚书·尧典》里面赞扬舜帝的话,“浚哲文明”。“我这个辈分是文字辈,所以叫文明,然后号浚哲。”

1953年,严文明从湖南考入北京大学,从长沙一中毕业报考北京大学时,他的第一志愿是物理系。 在当时北大历史系考古教研室主任苏秉琦的建议下,结合自己的兴趣与特长,他选择了考古学作为自己的专业。

1958年9月,严文明毕业于北京大学历史系考古专业并留校任教。主讲的就是新石器时代考古。

专研考古

1960年,严文明第一次带领学生去洛阳王湾考古实习,就指导学生以地层清楚、分期细致的王湾遗址作为标尺,来衡量附近的仰韶遗址的分期。

1974年,严文明在湖北宜都红花套遗址做考古发掘,长江史前文明进入到他的研究范围。由此想到要研究稻作农业的起源,并深入探索长江流域文化发展水平在整个中国文化格局中的地位与作用。

1983年,在严文明、俞伟超的积极推动下,北京大学考古系正式从历史系分离出来,组建全国高校第一个考古学系。

1986年12月,严文明晋升为教授。1987年,严文明发表《中国史前文化的统一性与多样性》,文中明确提出“中国史前文化是多元的”,每个地区为一“元”;又提出“中国早期文明不是在一个地区一次发生,而是在许多地区先后发生的,是这一广大地区中的许多文化中心相互作用和激发的结果”。

1990年,严文明被国务院学位委员会聘为博士生导师。

1994年底,严文明作为国家文物局专家组成员到湖南检查考古发掘工作。经过检测,得出玉蟾岩遗址出土陶片的年代是距今约15000年。

1995年,玉蟾岩启动第二次发掘。由于涉及稻作文明,严文明为袁家荣团队推荐了著名水稻专家、中国农业大学教授张文绪。

晚年时期

2000年,严文明与日本著名学者梅原猛合著的《长江文明的曙光》日文版由角川书店出版;同年,与日本著名学者安田喜宪共同主编的《稻作、陶器与都市的起源》由文物出版社出版。这两本合著充分体现出严文明在东亚学术界的学术地位和影响力。

2004年至2005年,由严文明担任中方队长、巴-约瑟夫担任美方队长、时任湖南省文物考古研究所所长袁家荣担任执行领队,原湖南省文物考古研究所、北京大学考古系、美国哈佛大学人类学系组成的中美联合考古队对玉蟾岩遗址开展了第三次、第四次发掘。

严文明

严文明

2007年良渚古城发现后,严文明不顾75岁高龄,赴遗址发掘现场考察指导,并亲临新闻发布会,对良渚古城发现的意义向媒体进行了全面系统的总结和评述——“它改变了原本以为良渚文化只是一抹文明曙光的认识,标志着良渚文化其实已经进入成熟的史前文明发展阶段”,还提笔写下“良渚古城,文明圣地”的题词。

2023年12月15日,在上海举行的第五届世界考古论坛上,严文明获颁第五届世界考古论坛终身成就奖。

2024年4月14日20时13分,因病医治无效在北京逝世,享年92岁。

历史学

“重瓣花朵”理论

严文明在国际讨论会提交的论文《中国史前文化的统一性与多样性》,将中国的新石器时代文化形容为一个巨大的重瓣花朵,中原文化区是花心,周围的甘青、山东、燕辽、长江中游和江浙文化区是第一层花瓣,再外围的文化区是第二层花瓣。三重结构组成的花朵,每部分之间都紧紧相连、不能分离,具有文化上高度的向心力与凝聚力。这一理论被认为是中国史前考古学研究的重要成果,揭示了中华文明绵延至今的密码。

严文明指出,这几个文化区的发展是不平衡的、分层次的——中原文化区是花心,是第一个层次;其他五个文化区围绕着中原文化区,是第二个层次,是花瓣;在这五个文化区之外还有很多其他文化,属于第三个层次。由此,中国的史前文化就形成了一个以中原为核心,包括不同经济文化类型和不同文化传统的分层次联系的重瓣花朵式格局。此种单核心、多层次的向心结构孕育了统一的多民族国家的基本底色,奠定了中国历史上以中原华夏族为主体,同时凝聚周围各民族、各部族的向心式超稳定文化与政治结构。

严文明

严文明

中华民族起源

关于中华民族起源、中华文明如何发展演化的问题,一直夹杂在历史和考古的双重辨证发展中。严文明指出历史的论证不同于考古发现。考古是科学,讲究的是实证。因而在考古中,黄帝、炎帝究竟是否存在,它们是否具有不同文明体系,这些问题都是被忽略的。考古是拿具体的发掘实物——比如说石器物、骨器来说话。

严文明在北大考古文博学院的同事赵辉教授对此也表示认同。赵辉指出,由于缺乏文字的记载,对于黄帝、炎帝是否有其人,是否同为一人,都无法得到确切的结论。因而,在考古学上只是承认有黄帝、炎帝时代的存在,但具体的历史细节却无法得知。“雕龙碑遗址发掘情况表明了当时的一些基本情况,比如说房屋建筑、新的发明,这些都是实在的,考古研究人员所做的恰恰只是这些,却不能将其发现成果与神话传说一一划上等号。

严文明表示,对于中华民族的起源,考古学上已可以追溯到一二百万年之前,那些都是有科学依据的,但黄帝、炎帝的传说却不能作为考古推论的依据。尽管上世纪90年代便提出了牛河梁“女神庙”是否为炎帝族文化,但那一推论学界没有得到共识。考古界一般将中华民族文明起源的问题划归到仰韶文化、红山文化、龙山文化等概念范畴内。

考古学

严文明长期从事新石器时代考古教学与研究,先后主持和参加了洛阳王湾遗址、河南大司空村遗址、山东长岛北庄遗址、河南邓州八里岗遗址的田野考古和室内整理工作,在考古学理论与方法、考古学史、考古学文化谱系、聚落形态、文明起源、农业起源等方面都有所创获,在多个方面引领了中国新石器时代考古学的发展。 在重新梳理了仰韶村、西阴村、庙底沟、半坡、三里桥等仰韶文化遗址的材料,以及对大量考古资料进行分析研究的基础上,严文明将中国新石器时代的文化发展谱系归纳为早期、中期、晚期和“铜石并用时代”四个发展阶段,上溯旧石器时代传统、下承夏商周三代青铜文明,与中国社会发展的历史格局相融,对奠定中国新石器时代的考古学体系作出了贡献。

严文明表示,良渚古城的考古意义,不仅在于“以城论城”,还要结合良渚文化以及良渚遗址的重要性来认识。良渚文化是分布于环太湖地区的史前考古学文化,位于浙江省杭州市余杭区的良渚、瓶窑两镇的良渚遗址是其中心遗址和文化命名地。国家文物局曾明确提出,在目前发现的代表中国早期文明的大遗址中,良渚遗址的规模最大,水平最高,是实证中华5000年文明史的最具规模和水平的地区之一,是中国和人类的罕见的珍贵历史遗产,具有十分突出的重要性。目前已被列入世界文化遗产的预备名单。

自1936年发现至今,40多平方公里的良渚遗址内已相继发现墓地、祭坛、制玉作坊、建筑基址、防护工程、聚落遗迹等各类遗迹135处。尤其到20世纪80年代后,考古人员对于其中反山、瑶山、汇观山、莫角山等遗址的发掘,每每引起国内外学术界的轰动,并多次被评为“全国十大考古新发现”。但在考古学家看来,良渚遗址分布密集规模宏大、类型齐备、级差明显,显示出一个庞大而完整的带有史前都城性质的空间形态和聚落布局,却始终缺少一个十分明确的"中心"。如今良渚古城的发现,将莫角山大型土台、反山贵族墓地和莫角山周边众多遗址点组合为一个整体,为研究良渚遗址的整体布局和空间关系提供了新的资料。

严文明说,把眼光放大一点,在中国文明的第一个高峰时期--夏商周,可以看到良渚文化时期特有的许多文化符号。如鼎、玉璧被当作重要的礼器。再如良渚文化玉器和一些陶器上的云雷纹、兽面纹,也成了商周时期青铜器上的主体花纹。“后世中国的主体文化继承了良渚文化很多因素。良渚文化对整个中国文明的起源和发展起了非常巨大的作用。而现在我们发现了作为良渚文化'首都'的古城。只有放在这么大的背景下,你才能想到这个城的发现有多重要。”

北京大学考古文博学院:严文明先生是北京大学考古学学科和人才培养体系的主要设计者和领导者,中国新石器时代考古学科体系的创建者,中国考古学科发展的引领者,中国考古学与文化遗产保护思想家,卓越的考古学教育家,为中国乃至世界的考古和文化遗产保护事业培养了众多优秀人才,是中国考古学界的一面旗帜。

王巍:严先生的深厚学术造诣和杰出贡献不仅在国内考古学界有口皆碑,而且得到国际考古学界的尊重。去年12月在上海举办的第五届世界考古论坛上,经过来自十几个国家的40位顶级学者组成的论坛评审委员会上,通过了我们的提议,授予严文明先生终身成就奖,可谓实至名归。

刘斌:先生们不仅教我们做学问,他们更是我们做人的楷模。几十年来我们这一代是在先生们的教导帮助下成长起来的,我们中国史前考古的文化谱系是在先生们的带领下创建起来的,探索中国早期文明的道路是在先生们的带领下走出来的,严文明等老一辈考古学家不仅是中国考古的奠基人,更是中国考古学队伍的缔造者,如今的中国考古人有谁不是他的学生呢?

宫本一夫:严文明先生在运用理论、总结归纳方面非常优秀,至今无人能与匹敌。

关系 | 姓名 |

|---|---|

国际进修生 | 大贯静夫、中村慎一、小泽正人、渡边芳郎、后藤雅彦、宫本一夫(日本),文德安(加拿大),吉迪(以色列) |

著作

作品名 | 出版社 | 出版时间 |

|---|---|---|

《新石器时代》 | 北京大学印刷厂 | 1964 |

《仰韶文化研究》 | 文物出版社 | 1989 |

《中国通史(二):远古时代》 | 上海人民出版社 | 1994 |

《走向21世纪的考古学》 | 三秦出版社 | 1997 |

《史前考古论集》 | 科学出版社 | 1998 |

《农业发生与文明起源》 | 科学出版社 | 2000 |

《长江文明の曙》(与梅原猛等合著) | 角川书店(东京) | 2000 |

《长江文明的曙光》 | 湖北教育出版社 | 2004 |

《仰韶文化研究》增订本 | 文物出版社 | 2009 |

《中国远古时代》(合著) | 上海人民出版社 | 2010 |

《足迹:考古随感录》 | 文物出版社 | 2011 |

《中华文明的始原》 | 文物出版社 | 2011 |

参考资料: | ||

主编

作品名 | 出版社 | 出版时间 |

|---|---|---|

《燕园聚珍》 | 文物出版社 | 1992 |

《考古学文化论集》第三册 | 文物出版社 | 1993 |

《考古学研究》第二册 | 北京大学出版社 | 1994 |

《肖家屋脊》 | 科学出版社 | 1999 |

《胶东考古》 | 文物出版社 | 2000 |

《稻作、陶器和都市的起源》 | 文物出版社 | 2000 |

《邓家湾》 | 文物出版社 | 2003 |

《中华文明史》第一卷 | 北京大学出版社 | 2006 |

《中国考古学的世纪回顾·新石器时代卷》 | 科学出版社 | 2008 |

《谭家岭》 | 文物出版社 | 2011 |

《聚落演变与早期文明》 | 文物出版社 | 2015 |

参考资料: | ||

出版图书

农业发生与文明起源

作者名称 严文明

作品时间2000-08-01

中国考古学研究的世纪回顾

作者名称 严文明

作品时间2008-4

中华文明史(第一卷)

作者名称 严文明

作品时间2006-4

足迹

作者名称 严文明

作品时间2011-8

仰韶文化研究

作者名称 严文明

作品时间2009-9

中国新石器时代

作者名称 严文明

作品时间2017-9-1

查看更多书籍

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。