-

纪泰山铭 编辑

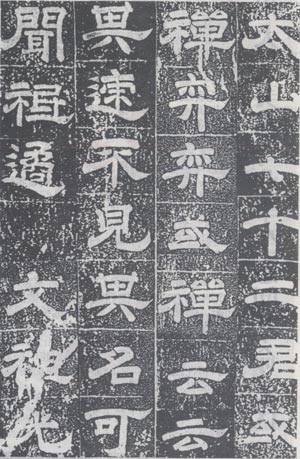

《纪泰山铭》、亦称《东岳封禅碑》、《泰山唐摩崖》, 刻于唐开元十四年(726)九月,为唐玄宗李隆基封禅泰山后撰书的铭文。摩崖高1330厘米,宽520厘米。正文隶书24行,满行51字,现存1008字,字大16x25厘米。

东岳封禅碑

东岳封禅碑

【类别】中国书法、碑刻

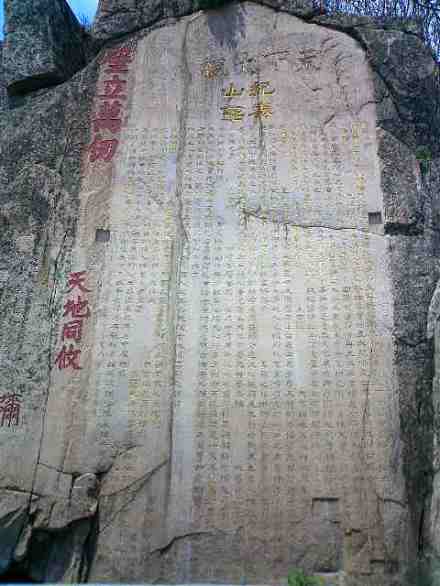

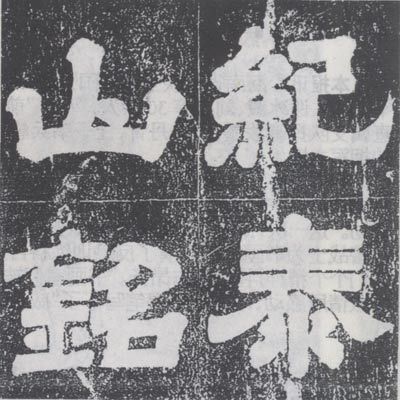

【简介】 位于泰山之巅大观峰。大观峰削崖为碑,布满了历代题刻。额题“纪泰山铭 ”竖列2行4字,字大45×56厘米,亦隶书。

《纪泰山铭刻石》 记载了唐玄宗神奇的封禅故事和一段鲜为人知的皇家秘史,被誉为国宝。当您站在泰山极顶最开阔的空地上,仰望《纪泰山铭刻石》的时候,顿时会觉得自己十分渺小,巍峨磅礴之气扑面而来。《纪泰山铭刻石》上面是1200多年前唐玄宗李隆基亲笔书写的铭文。学者王克煜认为,泰山被誉为天然的历史博物馆,数以千计的石碑,使壮丽的泰山笼罩在历史、艺术、诗文的浓浓气氛里。《纪泰山铭刻石》“文词雅训,隶书遒逸,碑刻体伟幅巨,金光夺目”,在泰山的石刻中最为瞩目,是十分珍稀、瑰丽的国宝。

开元十三年,唐玄宗为宣扬国力,挑选各种颜色的马各一千匹,组织了浩浩荡荡的队伍来泰山,举行封禅大典。封泰山神为天齐王,在大观峰下凿出巨大的摩崖石碑。俗称“唐摩崖”。

除“御撰御书”4字和末行年、月、日为正书外,其他均为隶书,字大25厘米,额高3.95米。隶书“纪泰山铭”2行4字,字大45×56厘米。唐摩崖"纪泰山铭"刻石,形制端正,气势雄伟。

朕宅帝位,十有四载,顾惟不德,懵于至道,任夫难任,安夫难安,兹朕未知,获戾于上下,心之浩荡,若涉于大川。赖上帝垂休,先后储庆,宰衡蔗尹,交修皇极,四海会同,五典敷畅,岁云嘉熟,人用大和。百辟佥谋,唱余封禅。谓孝莫大于严父,谓礼莫尊于告天,天符既至,人望既积,固请不已,固辞不获。肆余与夫二三臣,稽虞典,绎汉制,张皇六师,震叠九宇,旌旗有列,士马无哗,肃肃邕邕,翼翼溶溶,以至于岱宗,顺也。

《尔雅》曰:“泰山为东岳。”《周官》曰:“兖州之镇山。实惟天帝之孙,群灵之府。”其方处万物之始,故称岱焉;其位居五岳之伯,故称宗焉。自昔王者受命易姓,于是乎启天地,荐成功,序图录,纪氏号。朕统承先王,兹率厥典,实欲报玄天之眷命,为苍生之祈福,岂敢高视千古,自比九皇哉。故设坛场于山下,受群方之助祭;躬封燎于山上,冀一献之通神。斯亦因高崇天,就广增地之义也。

乃仲冬庚寅,有事东岳,类于上帝,配我高祖,在天之神,罔不毕降。粤翌日,禅于社首。侑我圣考,祀于皇,在地之神,罔不咸举。暨壬辰,觐群后。上公进曰:“天子膺天符,纳介福。”群臣拜,稽首,千万岁,庆答欢同,陈诚以德。大浑叶度,彝伦攸叙,三事百揆,时乃之功。万物由庚,兆人允植,列牧众宰,时乃之功。一二兄弟,笃行孝友,锡类万国,时惟休哉。我儒制礼,我史作乐,天地扰顺,时惟休哉。蛮夷戎狄,重译来贡,累圣之化,朕何慕焉;五灵百宝,日来月集,会昌之运,朕何感焉。凡今而后,儆乃在位,一王度,齐象法,摧旧章,补缺政,存易简,去烦苛,思立人极,乃见天则。於戏!天生蒸人,惟后时乂,能以美利利天下,事天明矣;地德载物,惟后时相,能以厚生生万人,事地察矣。天地明察,鬼神著矣。

惟我艺祖文考,精爽在天,其曰:“懿余幼孙,克享上帝。惟帝时若,馨香其下。”丕乃曰:“有唐氏文武之曾孙隆基,诞锡新命,缵戎旧业,永保天禄,子孙其承之。”余小子敢对扬上帝之休命,则亦与百执事尚绥兆人,将多于前功,而毖彼后患。一夫不获,万方其罪予;一心有终,上天其知我。朕维宝行三德,曰:慈、俭、谦。慈者,覆无疆之言;俭者,崇将来之训;自满者人损,自谦者天益。苟如是,则轨迹易循,基构易守。磨石壁,刻金记,后之人听词而见心,观末而知本。

铭曰:维天生人,立君以理。维君受命,奉天为子,代去不留,人来无已。德凉者灭,道高斯起。赫赫高祖,明明太宗,爰革隋政,奄有万邦。罄天张宇,尽地开封,武称有截,文表时邕。高宗稽古,德施周溥,茫茫九夷,削平一鼓。礼备封禅,功齐舜禹。岩岩岱宗,衍我神主。中宗绍运,旧邦惟新。睿宗继明,天下归仁。恭已南面,氤氲化淳。告成之礼,留诸后人。缅余小子,重基五圣,匪功伐高,匪德矜盛,钦若祀典,丕承永命,至诚动天,福我万姓。古封泰山,七十二君,或禅奕奕,或禅云云,其迹不见,其名可闻。祗遹文祖,光昭旧勋。方士虚诞,儒书龌龊,佚后求仙,诬神检玉。秦灾风雨,汉污编录,德未合天,或承之辱。道在观政,名非从欲。铭心绝岩,播告群岳。

铭文首先记载了唐玄宗封禅的起因和规模,“朕宅帝位,十有四载,顾惟不德,懵于至道”;描写了封禅典礼的过程;赞颂和夸耀了“五圣”的功绩;一扫历代帝王专为自己 “秘请”天神赐福的旧习,改变了帝王封禅仅为满足个人奢望的陈规,明确提出“至诚动天,福我万姓”;并谆谆告诉来者:“道在观政,名非从欲”,充分反映了唐玄宗“开元盛世”的雄心壮志和务实施政的特点。

这是中国古代祭天传统中,皇帝向上天述职,检讨自警,发誓要体现和遵行“天则”(“凡今而后,儆乃在位,一王度,齐象法,摧旧章,补缺政,存易简,去烦苛,思立人极,乃见天则。”),认识到“天生蒸人,惟后时意,能以美利利天下,事天明矣;地德载物,惟后时相,能以厚生生万人,事地察矣。天地明察,鬼神著矣”,并为万民祈福(“至诚动天,福我万姓”“朕统承先王,兹率厥典,实欲报元天之眷命,为苍生之祈福”)的证据。可以看到《纪泰山铭》里唐玄宗的责任观念里,是遵循和体现“天则”的自然法和天下苍生的福址。“立人极”的权力仍然存在宗教信仰下对“上帝”和“天则”的尊重、约束和责任,而非“无法无天”或随心所欲地胡作非为。在古代传统中皇帝作为政府最高权力者对“上天”“上帝”的尊重和虔诚及其对“上天”承担的责任,就是安民保民和天下苍生的福址。生命、安全和追求幸福正是皇帝所遵从的“上天”(“上帝”)所赋予人的“天”性和“天”则,而皇帝权力合法性的一个来源正是来自于天授(“维天生人,立君以理”)。上天信仰实际上明确了权力的责任,并引导了权力运用的基本方向。

《纪泰山铭》是唐玄宗到泰山封禅时的遗迹,全文连题目整整1000字,其中最后两句:“道在观政,名非从欲”,是很有气魄的。的确,初掌朝政的唐玄宗是创建了一番功业的。他不问朝政,沉湎酒色,那是后话。

开元十三年,唐朝还在鼎盛时期,玄宗为了宣扬他的国力,挑选各种颜色的马各1000匹,组织了浩浩荡荡的队伍来泰山,举行封禅大典。这次大典,还有一段传奇式的故事呢!

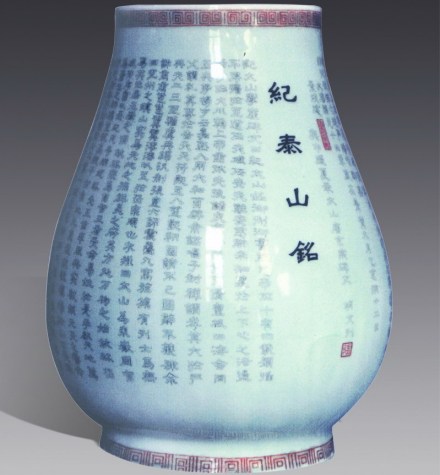

纪泰山铭

纪泰山铭

唐玄宗在河中遇见黑龙,不知是吉是凶,心里老犯嘀咕,便问封禅使张说。张说顺口答道:“这黑龙是汶河之神,蛟龙起舞,迎接陛下,自然是吉祥如意。”玄宗听后,心里乐滋滋的,也就不再言语。

当玄宗来到中天门,已是中午时分,刚刚还是晴空万里,猛然间又狂风骤起,一时刮得天昏地暗,走石飞沙,裂幕折柱。玄宗心里不禁焦躁起来。张说急忙上前安慰道:“陛下不用着急。风从东来,是海神前来迎驾带起之风,一会就过去了。”玄宗当即设置祭坛,对天祷告。不一会,果然风平树直了。

玄宗前行,来到南天门,只见山上云缭雾绕,缥缥缈缈,远处尚有金石丝竹之声传来,张说忙恭维道:“陛下,你听,山神已奏起了迎宾的乐章。”

第二天,大典完毕之后,天上出现了一片五彩云霞,一群白鸽在云霞四周轻快地飞翔。官员们都前来向玄宗道喜,说这是瑞云呈祥,白鸽道喜,一时间玄宗竟飘飘然起来。他兴致大发,分外高兴,当即封泰山神为天齐王,随行人员也都加官进爵。玄宗还下令在大观峰下凿出巨大的摩崖石碑,以炫耀自己的功绩。

碑文《纪泰山铭》,由玄宗亲自撰写,用隋唐风行的八分书体凿就于石崖之上,字大一尺见方,其书浑厚苍劲,“若鸾凤翔舞于云烟之表”,碑铭典雅,道劲婉润。整个石碑布局匀称,结构谨严,气势雄伟,不失为一处名胜。

此铭文形制巨大,刻在岱顶大观峰石壁上,崖高风大,捶拓不易,得完整拓本极难。下半部,由于捶拓无度,残剥十分严重,明人叶彬补书百八字。乾隆初,大学士赵国麟以旧本重摹补之,字形差小,神气远不及原刻,但90%的铭文保存完好,依然不失原来的风采。此铭文在《旧唐书·礼仪志》有著录,但有多处与摩崖不同,当以摩崖为准。

隶书

隶书

此铭文在刻制时,字面未加打磨,顺其自然,且通石皆刻有棋格,历经一千多年仍然清晰可见。故凡没有石花和棋格痕迹的拓本,皆非原石拓本。

唐摩崖在玉皇顶盘路东侧,大观峰削崖为碑布满了历代题勒,其中最著名的是唐玄宗于开元十三年(725年)登封泰山时御制御书的《纪泰山铭》,摩崖高12.3米,宽5.3米。碑文24行,每行51字,现存1008字(包括题"纪泰山铭"和"御撰御书"等字)。

后人题"天下大观"四字于其上部,因而此峰又称大观峰。唐摩崖书法遒劲婉润,端严浑厚。因长期遭受风雨剥蚀和人为破坏,铭文现已残26字,不可辩认的6字。周围还有宋摩崖、清摩崖及明清刻石75处。

承前启后,自出新意

图一

图一

图二

图二

反映时代,气象阔大

唐朝处于中国封建社会的高峰期,社会的风尚、统治者对书法的重视,共同促成了这一时期书学的繁荣。唐以来的的书法理论界对唐隶褒贬不一,有人认为唐朝隶书程式化现象突出。

图三

图三

笔法规矩,结字严谨

图四

图四

图五

图五

篆隶结字常将部首做移位处理,《纪泰山铭》中也屡有出现,如图五中“岳”字。有的发生了结构变异,如“圣”字由上下结构变为左右结构,而“存”字由半包围结构变为上下结构,“助”宇则由左右结构变为半包围结构。

图六

图六

注重结字,妙处自在

《纪泰山铭》通过巧妙穿插、结字变形和笔画的粗细夸张变化,体现了生动的盛唐气息。唐隶与汉隶相比,人们多以“程式化”的概念先入为主;但仔细分析图六中“惟”、“疆”、“祗”、“观”四字,再体悟整个唐代隶书,可见其妙处自在的特殊神韵。

因长期遭受风雨侵蚀和人为破坏,铭文现已残26字,6字不可辨认,但暇不掩瑜,仍清晰可读。玄宗东封泰山时,还有中书令张说《封祀坛颂》、礼部尚书苏廷页《朝觐坛颂》刻在《纪泰山铭》侧边。从宋代开始,被人铲毁,明代闽人林火享勒刻“忠孝廉节”,清代时,“忠孝廉节”四字又被铲去。康熙书“云峰”二字,字体俊秀挺拔,下面又刻上乾隆十三年(1748年)登泰山时所书的两首五言诗《宿泰顶》为行草书摩崖,秀丽潇洒。大观峰上还有著名的宋代摩崖石刻《真宗述功德铭》,人称“宋摩崖”,高约8米,宽4米,气势宏大。

1949年以后,政府对此千年佳刻十分重视,被列为省级重点文物保护单位。1959年省拨专款贴金一次,1982年又拨专款贴金一次,并在碑下设砖砌栏杆一道,以利保护。铭文现仅残26字,不可认读者仅6字。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。