-

后兽亚纲 编辑

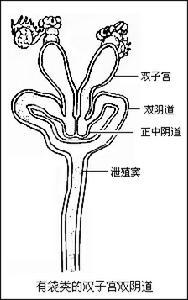

后兽亚纲又叫做有袋亚纲,在进化水平上介于卵生的单孔类动物和高级的有胎盘类动物之间。后兽亚纲动物繁殖后代的方法是胎生,但大多数没有真正的胎盘。母兽长有特殊的育儿袋,可以让发育不完全的幼仔在袋子里继续完成发育。

后兽亚纲

后兽亚纲

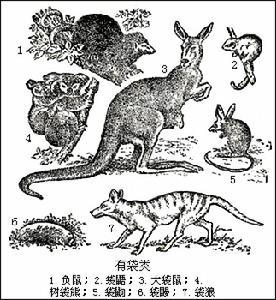

(一)多门齿总目:包括大多数的有袋目动物,分布在澳洲、南美和北美,有陆栖的、树栖的和水栖的种类。大都为食虫和食肉的类型。其特征是:上颌每侧有4-5枚门齿,下颌每侧有3-4枚门齿,犬齿强大,臼齿具尖锐的突起。例如负鼠科的负鼠,袋鼬科的袋鼬等。

(二)新袋鼠总目:种类和数量均不多,分布在南美,栖于山地森林中,营夜间生活,以虫为食。已知的有2属,即新袋鼠和Orolestes。

后兽亚纲动物袋熊

(三)双门齿总目:分布在澳洲,营陆栖或树栖生活,大多是大型食草的类型。特征是:上颌门齿每侧有1-3枚,下颌每侧有1枚,犬齿形小或退化,臼齿具钝的疣状突,适于研磨草料。后肢的第二趾与第三趾愈合,称并趾。重要的科有:袋貂科、大袋鼠科。后一科的典型代表为:大袋鼠、灰袋鼠、袋熊、袋貂及已灭绝的袋狼、袋狮、双门齿兽等。袋鼠目

有10科,分布于大洋洲。上颌门齿每侧有1~3枚,下颌每侧有1枚,犬齿形小或退化,臼齿具钝的疣状突,适于研磨草料。后肢的第二趾与第三趾愈合,称并趾。营陆栖或树栖生活,大多是大型食草的类型。包括树袋熊科、袋熊科、袋貂科、鼠袋鼠科、袋鼠科、侏袋貂科、环尾袋貂科、袋鼯科、长吻袋貂科和树顶袋貂科。

袋鼬目

包括袋狼科Thylacinidae、袋食蚁兽科Myrmccobiidae和袋鼬科Dasyuridae3科。分布于澳大利亚和新几内亚。多门齿。其中袋狼Thylacinus cynocephalus曾广布于澳大利亚、新几内亚和塔斯马尼亚,是世界上最大的食肉有袋类,由于人类捕杀,于1933年灭绝。

负鼠目

有1科2亚科15属62种,包括棉毛负鼠亚科和负鼠亚科。主要分布于南美洲。多门齿型,具长吻和很发达的矢状脊。育儿袋发育不完全或无或只有简单皮褶。多书生有长而稀疏体毛,尾具抓握功能,前足拇指对生,适于攀爬。寿命短,繁殖率高,数量大,妊娠期一般不足2周,新生儿体重约0.1克。

鼩负鼠目

仅鼩负鼠科(新袋鼠科)Caenolestoidae,共2属5种,分布于南美洲。体小,外形似鼩鼱,具长吻,眼小,后肢比前肢长,成兽体重约40克,体长约15厘米,尾生密毛,约15厘米。无育儿袋。栖于高海拔森林的稠密植被或南美洲西部草原地带,多为夜行性,食虫或杂食。

袋狸目

有2科8属21种,包括袋狸科Peramelidae和兔耳袋狸科Peroryctidae。分布于澳大利亚和新几内亚。多门齿,后肢第二、三趾愈合。

智利负鼠目

仅1种,即秘鲁鼩负鼠Lestoros inca。分布于南美洲安第斯山区。夜行性。

袋鼹目

仅1科1属2种:袋鼹Notoryctes typhlops和托氏袋鼹Notoryctes caurinus。分布于澳大利亚西部。体形如鼹,成体体长14厘米,尾长2~3厘米,体重约60克。高度适应地下生活,眼隐于皮下,无晶体,直径仅1毫米;耳无耳壳。前肢强而有力,三,四趾的爪特长,有如铲子的功能,其它趾缩小;后足中间有三趾有长爪;第一趾小而有甲,第五趾留有痕迹。雌兽在生殖季节有很发达的育儿袋,分隔为二,每边各有一乳头。栖息于灌丛荒漠地带和沙质洼地,主食甲虫幼虫和卵。掘土方式于食虫目鼹鼠有明显区别,在地下游走,身后不会留下永久性洞道。均为濒危动物。

后兽亚纲

后兽亚纲

有袋目的分布是值得特别注意的,它们现代的种类仅分布于澳洲和南美,还有少数在北美,而化石材料证明在新生代初期它们是广泛分布于全球的。解释这个事实必须从地理上的隔离来探索。澳洲在白垩纪已经和其它大陆隔离,后来在其它大陆上发展起来的高级真兽类由于地理隔离而不能传到澳洲,这些原始的有袋类由于没有竞争者就大量发展起来,并且适应各种不同条件而辐射发展为和大陆上真兽类趋同的众多种类:例如食虫的袋鼹和鼹鼠趋同;食肉的袋狼、袋獾和狼、獾趋同;许多小型的有袋类和啮齿类趋同等。南美洲早在第三纪的初期便与其它的大陆分离,在分离以前进入该处的有胎盘类中没有食肉种类,因此有袋类得以保存并发展。第三纪末南美洲又重新以介于两大陆之间的地峡与北美洲相连,移人南美的有胎盘类在生存竞争中在一定程度上排挤了有袋类,但象负鼠这些体小、树栖的原始有袋类,仍能继续生存下来。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。