-

那坡壮族民歌 编辑

那坡壮族民歌,流行于广西壮族自治区那坡县地区的传统音乐,国家级非物质文化遗产之一。

那坡壮族民歌的起源至少在唐宋时期。 那坡壮族民歌曲调多变,旋律跳动大,装饰音较多,富于抒情,艺术魅力更是独特。

2006年5月20日,那坡壮族民歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,非遗编号:Ⅱ-32。

中文名:那坡壮族民歌

遗产编号:Ⅱ—32

遗产类别:传统音乐

申报地区:广西壮族自治区那坡县

批准时间:2006年

非遗级别:国家级

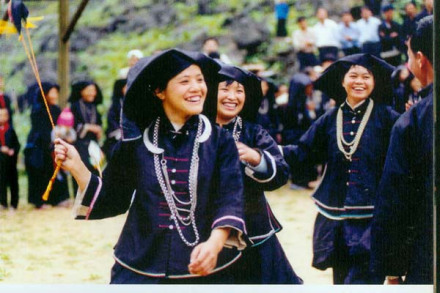

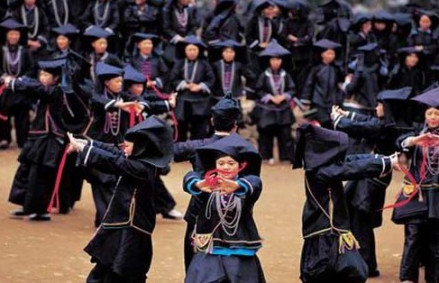

那坡壮族民歌是黑衣壮历代传唱的民歌。在历史长河中,黑衣壮仍保存着古朴完整、多姿多彩的民间歌谣,并被誉为“广西民族音乐富矿”和壮族民歌的“活化石”。那坡壮族也称“黑衣壮”,它是壮族中具有特色的一个族群,自称“敏”、“仲”、“嗷”,现约有5万人,因着装全黑而得名,主要位于中越边境的广西那坡县。黑衣壮族人不仅能歌,还很善舞。由于长期处于封闭状态,黑衣壮歌谣保留着十分古老、质朴的特色。

那坡壮族民歌

那坡壮族民歌

那坡壮族民歌也叫“那坡‘黑衣壮’民歌”,2001年的南宁国际民歌节,那坡壮族歌手黄春艳带领那坡壮族演唱团,演唱了那坡壮族民歌“山歌年年唱春光”。那是那坡壮族民歌第一次闻名于世。从此,那坡“黑衣壮”及其山歌开始在世界上传扬开来。

民歌类别

内容

电影又是一年三月三|壮族民歌之活化石

电影又是一年三月三|壮族民歌之活化石

声调

历史悠久的那坡壮族民歌按不同的声调可分为“虽敏”、“论”、“尼的呀”、“春牛调”、“请仙歌”和“盘锐”六大种类约一百六十多套。其中,“尼的呀”,是广西那坡壮语里“好的呀”的意思,在黑衣壮生活地区流传的民歌中是常用的衬词。“尼的呀”山歌曲调清新亮丽,艺术魅力独特,已经成为壮族音乐的标签。

演唱形式

那坡壮族民歌

那坡壮族民歌

曲调唱词

那坡壮族民歌的曲调多变,旋律跳动大,装饰音较多,富于抒情。特别是“过山腔”等山歌,犹如天簌之音从远处飘来,又似山谷来风从远山穿透而过,令人心旷神怡。那坡壮族民歌的唱词多为七言上下句腰脚韵体,四句为一个基本段落。唱词在上句的脚韵和下旬的腰韵处,常用长音,颤音或断音加以强调,富有独特的韵味。而所独特的是“虽敏”,其歌词的韵律是尾韵。

那坡壮族民歌代表性曲目有《虽待客》《论造》《酒歌》《盘歌》《祭祖歌》等。

传承价值

在漫长的发展过程中,那坡壮族民歌形成了与民间习俗相依存、程序相对稳定、内容丰富多彩以及原生性等特征。除了具有交际、宣传、教育、娱乐等作用外,那坡壮族民歌同时具有历史价值、学术价值、艺术价值和实用价值,它是壮族远古歌谣文化的遗存。

传承人物

罗景超,男,汉族,出生于1943.01.21。2011年5月,罗景超入选第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名录,该人物所申报的项目名称为:那坡壮族民歌。

保护措施

2011年2月23日,贵州省布依学会同广西壮学会在南宁“壮学之家”举行座谈,倡议开展申请传统节日“三月三”为联合国人类非物质文化遗产名录。

那坡壮族民歌

那坡壮族民歌

2012年6月5日至9日,那坡县文化馆举办了“那坡县2012年壮族山歌手培训班”。此次培训邀请罗景超等获得国家级非物质文化遗产代表性传承人称号的本县籍歌师授课,授课主要内容有《伦·情》《伦·百利》《伦·花郎》《伦·扣》等那坡壮族山歌。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,那坡县文化馆获得“那坡壮族民歌”保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,项目保护单位那坡县文化馆评估合格。

社会活动

1999年底,那坡壮族参加台湾第一届中华少数民族博览会文化交流活动,黄春艳的演唱的那坡壮族民歌受到台湾观众的称赞和媒体的关注。自从黄春艳进出那坡大山之后,她多次被国家文化部、中国文联和国家民委选派前往荷兰、比利时等国家和香港访问演出。

2010年春晚,陈春燕在中央电视台演唱《壮乡美》,其服装特别加入那坡壮族元素,使其民族民歌效果更上一层楼。陈春燕的歌声打动了亿万电视观众,“黑衣壮”山歌名扬四海。

那坡壮族民歌

那坡壮族民歌

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。