-

陕北秧歌 编辑

陕北秧歌是流传于陕西黄土高原的一种具有广泛群众性和代表性的地方传统舞蹈,又称"闹红火"、"闹秧歌"、"闹社火"、"闹阳歌"等。它主要分布在陕西榆林、延安、绥德、米脂等地,历史悠久,内容丰富,形式多样。其中绥德、米脂秧歌最具代表性。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,绥德县文化馆获得陕北秧歌项目保护单位资格。

中文名:陕北秧歌

外文名:yangko

写法:秧歌、阳歌、姎哥、央哥、扬高、

代表性:绥德秧歌 米脂秧歌

分布:陕西榆林、延安、绥德、米脂

流传地:陕西陕北高原

秧歌之谜

陕北秧歌

陕北秧歌

文化人类学家有一个基本共识:人类文化来源于早期巫文化。阿城的讲述让我忽然意识到,秧歌应该也不例外。陕北秧歌今天的谒庙、彩门、九曲等十来种方式,包括广场上的歌舞,都应该有巫术源头。《周礼·春官》记:“司巫掌群巫之政令。若国大旱,则率巫而舞雩。”雩(yú)是求雨之祭,是大巫率小巫们举行舞蹈方式的祭天仪式。这应该是秧歌的源头之一。至今在陕北安塞沿河湾,正月十五晚上,转了消灾免难的九曲秧歌后,大家还跟着伞头儿成群跪在地上,对天告求——求一个风调雨顺。在靠天吃饭的陕北,农民未雨绸缪,从周代继承下来的这种对天的礼数,从未失传。那,陕北秧歌的“沿门子”——也叫“排门子”、“转院”——传统,又从何而来呢?

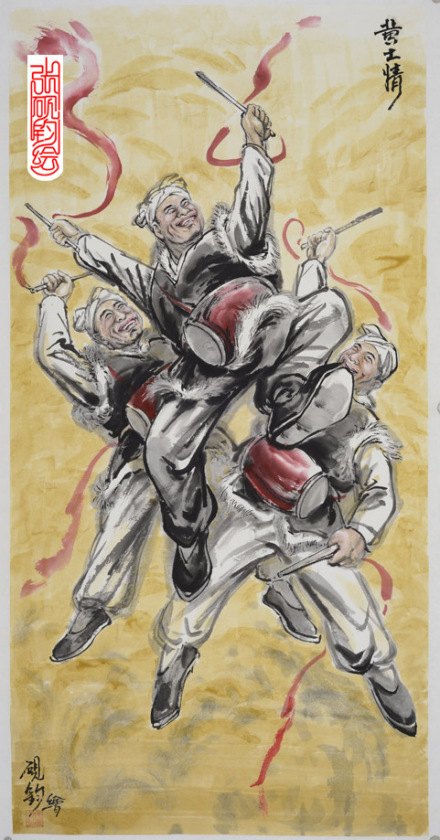

陕北秧歌(张砚钧 绘)

陕北秧歌(张砚钧 绘)

插队那会儿,余家沟没闹过串院“沿门子”的秧歌。但秧歌的传统是走村串户,转院拜年,到了谁家,就算为谁家驱了邪驱了病,保他四季安全生产、无病无灾。除此以外,秧歌队还要拜牲口圈、拜庙等等。政治挂帅和人民公社化后,排斥驱邪消灾的鬼神观念,个人的灾病也远不如集体大局重要,闹秧歌就光尽着大局闹了。不过,陕北的闹秧歌,虽然已经大有娱乐性质,但沿门驱邪驱病的传统从未消失。

很多人认为,古代的傩仪是秧歌的源头。傩,是古时驱除疫鬼的一种仪式。《周礼》给我们留下了一段当时沿门驱邪驱病的记载:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。”说方相氏领导一百多人进行傩事活动,挨门挨户驱除疫鬼。屋里有疫鬼,就会有邪行的事情发生,导致大小人口患病甚或死亡。沿门驱疫的目的就是逐户驱邪驱病,彻底消除疫病隐患,保证部落人口平安繁衍。

同类的记载不止一处。有说甲骨文里已记室内的“驱鬼疫之祭”,并记有驱鬼逐疫的傩祭舞蹈;有说方相氏索室驱疫是傩仪之始;还有说五千年前颛顼氏的儿子成了鬼,那个年代就索室驱疫了,这就把沿门子的出现时间又提早了二千年,虽似附会,但也反映了古代社会的生活真实。陕北秧歌“沿门子”的形式已经没了傩面具,而且不用进屋,只要到门前歌舞一番,就算驱了病灾,但驱除的目的,跟三千年前一样。

禓歌

《论语·乡党篇》记:“乡人傩,朝服而立于阼阶。”说孔子逢乡里人搞傩仪驱鬼,便穿上朝服,站在家庙的东阶上。傩是一种仪式化、制度化的巫术活动,它继承巫术的力量和方法,靠强烈的声音节奏和发散的舞蹈形式聚合能量,达到超自然的境界,实现沟通人神、安定人间的目的。

重要的是,傩,也叫做“禓”。同样是孔子这件事儿,《礼记·郊特牲》记:“乡人禓,孔子朝服立于阼,存室神也。”战国时赵国史书《世本》有“微作禓,五祀。”说商族第八代领导人上甲微创建了“禓五祀”之礼——那时候还没有商朝。据此有学者推测,商时候叫“乡人禓”,周时代说“乡人傩”了。“禓”的意思,汉《说文》解释是“道上祭。”对此,后人多说是在道路上的祭祀。《礼记集说》讲:“禓,犹禬也。”禬(guì)也是一种祈祷消除灾祸的祭仪名称。郑玄注“乡人禓”则说:“禓,强鬼也。谓时傩,索室驱疫逐强鬼也。禓,或为献,或为傩。”意思是,“禓”是非正常死亡的人变成的鬼,把这个鬼名用作祭祀之名,指的就是沿门驱病的傩仪。禓,也叫献,也叫傩。这么说,这个“禓”不就是那种走来走去沿路祭祀的“道上祭”吗? 这个“禓”,一直有两个读音。现在念作shāng,此外,它还念yáng。《说文》说“禓”是“?#91;声”,徐铉注“禓”和“?#91;”的音,都是“与章切。”在《广韵》《集韵》里,“禓”都有跟阳、?#91;、洋、羊、杨什么的一样的音儿。《康熙字典》里还有:“《韵会》余章切,《正韵》移章切,并音‘阳’”。

陕北秧歌

陕北秧歌

恐怕在唐朝以前,大家早就不把“禓”念成“伤”了。颜师古在《匡谬正俗》里说原因:“乡人禓音伤……而徐仙音禓为傩。今读者遂不言禓,亦失之也。”说晋代徐邈说“禓”念“傩”,大家读了他的书,就都不念“伤”了,“禓”的“伤”音便失传了。

历史上,“乡人禓”的禓,确实读过“阳”。明·郝敬的《礼记通解》说乡人禓是袒裼(xī)相逐,不读为阳。他主要是在说禓字儿写错了。但我们从中可以看到,那时候,“乡人禓”的禓,显然是念“阳”。 “禓(yáng)”在陕北,至今还是个巫术。陕北人死后,葬礼仪程中有个巫仪音“起阳”,今天看来,实际上是“驱禓(yáng)”。这是在把棺材抬往墓地之前的一种祭仪。阴阳先生使用巫术驱赶周边鬼神,以便死人的灵魂顺利动身上路。这时众人回避,阴阳先生在亡者临终呆的窑洞里,拿把菜刀甚至铡刀大舞一通,口中叽哩哇啦。只听见他将手里铃铛摇得下课铃般响亮,又“乒乒乓乓”把个缠住腿的公鸡往地上乱摔,那鸡受尽虐待,喊声惨烈。最后,听见“当”的一声响。再看时,他已站在窑洞院里,将一只盛满柴灰的碗打碎,灰面子和碗碴子在棺材前铺下一地。那只鸡是邪祟的象征,虐待它,是为了让邪祟不堪折磨而离去,从而达到驱除目的。

陕北秧歌

陕北秧歌

北京俗话有句“殃打了一样”,是说那人萎靡、没精神。旧时,北京说人死之后,有一股煞气,叫“殃”,人死几天后出来。如果大活人被殃打着了,不死也得大病一场。可是,“殃”不是鬼的名称呀。说不定,这个“殃”,就是郑玄说的那个“禓”鬼,这个字写作“禓”才更对头呢。

从陕北那个巫仪的性质和目的来看,它无疑是“驱禓”,甚或就是“驱傩”。因为禓、傩曾经可能同音。不管是禓是傩,大家驱的,是同一类鬼。这个“起”呢?当年从北方长征南下的客家人,现在的“驱”读音,和“起”的元以来近代音、现在闽方言音,是一致的。如此,这个“驱禓”,就是在陕北话里深藏不露年深日久的底层词汇了。

陕北秧歌

陕北秧歌

谁也不知道“禓歌”这个词在口语中是什么时候产生的。只知道“禓”的意思早早就淡出了文人记忆,有关的文字表述,均以“傩”代之。但是,这个词沉淀在口口承传的民间语言里,沉淀在民俗中,虽然千百年后被写成了“秧”,但它的文化内涵就和表现秧歌场子的旋转纹样一样,流动不停。

历史悠久

绥德县第一中学秧歌队

绥德县第一中学秧歌队

绥德可谓陕北秧歌的中心,那里的农村至今仍保留传统的秧歌表演程式、礼俗和风格特色,其中既有古代乡人驱傩的"神会秧歌"、"二十八宿老秧歌",也有1942年之后才兴起的新秧歌。秧歌表演者常有数十人,有的多达近百人,在伞头的率领下,踏着铿锵的锣鼓,和着嘹亮的唢呐,作出扭、摆、走、跳、转的动作尽情欢舞。沉浸在欢乐愉快的喜庆气氛中的陕北高原秧歌表演十分红火。秧歌吸收当地流传的水船、跑驴、高跷、狮子、踢场子等形式中的艺术元素,组成浩浩荡荡的秧歌队。

陕北秧歌

陕北秧歌

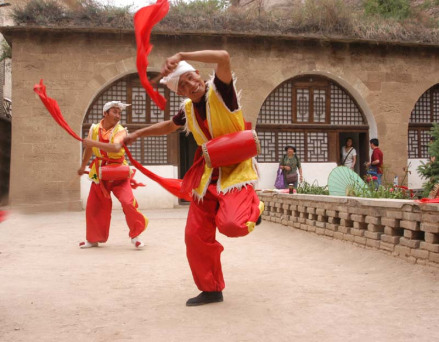

陕北秧歌表演形式,主要特点是"扭",所以也叫“扭秧歌”,即 在锣鼓乐器伴奏下以腰部为中心点。头和上体随双臂大幅度扭动, 脚下以"十字步"作前进、后退、左腾、右跃的走动。上下和谐,步调整齐,彩绸飞舞,彩扇翻腾,同时还可以伴随着唱。

陕北秧歌主要有三种角色,即伞头、文、武身子和丑角。陕北秧歌的领头人叫伞头,一手持伞,一手持"虎撑",两种道具都有吉祥的含义。伞,寓义庇护众生,风调雨顺;虎撑与唐代名医孙思邈有关。据说孙思邈曾为老虎治病,为便于观察和治疗,曾用一铁圈撑开老虎的嘴,这铁圈就叫"虎撑"。后来,虎撑演化为串乡治病民间医生手中发出声响的"串铃",成为民医的标志。它在伞头的手中,则成为消灾却病的象征物,又是指挥秧歌队表演和变化队形图案的响器。伞头是秧歌队的领头人,通晓传统秧歌唱段,能即兴编唱新词,根据场地气氛或各家的情况出口成章。演唱时,他领唱,众队员重复他最后一句,形式简朴、热闹,词句生动、易懂,唱得观众皆大欢喜。现在的秧歌舞,经过改革后角色有所不同,服饰可为现代装, 腰系红绸带。手中道具可以是镰刀、锤子,可用花伞。丑角也可不要,也可和霸王鞭结合起来。

陕北秧歌

陕北秧歌

陕北秧歌

陕北秧歌

陕北秧歌表现了陕北群众质朴、憨厚、乐观的性格,具有突出的历史文化价值。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,陕北秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

绥德县第一中学秧歌队

绥德县第一中学秧歌队

陕北秧歌

陕北秧歌

发展中的米脂秧歌,从未停顿过脚步,从原始的巫术诉求,逐步进化为吉祥祝愿,从古代人们祭祀神农、祈求丰收、祈祷禳灾等活动逐步转化为祝福庆典、娱人娱神的娱乐活动。

米脂人民喜欢闹秧歌,善于扭秧歌,每遇喜庆事、婚丧事、重大活动、重大节日、春节元宵节,大型庙会都会交锣鼓敲起来,唢呐吹起来,彩绸舞起来,花伞撑起来,秧歌扭起来,欢乐唱起来。可以说大秧歌闹红了黄土高原的村村镇镇、沟沟洼洼。无论男女老少都争着扭,抢着看,图个红红火火,为个喜庆欢乐,求个吉祥平安,谋个身强体壮。这就是陕北,这就是陕北人的天和地。“米脂秧歌”这一生在黄土地、长在万民中的民间艺术越来越异彩奔放,为民众所喜爱所接受。二O一O年“米脂大秧歌”被确定为市级“非物质文化遗产保护项目”,进一步引起了领导的重视和民众的关注。为了进一步了解米脂秧歌的起源和发展规迹,掌握米脂秧歌的资源状况,为传承、发展、创新米脂秧歌提供依据。

米脂秧歌的内容资源:起场秧歌,谒庙秧歌、沿门秧歌、场地秧歌、伞头秧歌、彩门秧歌、九曲秧歌、小场秧歌的含义、特点、规律和有关知识。初步了解了秧歌的人力资源状况,为进一步研究传承米脂秧歌初步奠定了基础。

米脂秧歌的普遍性

米脂群众的参与度和民众的喜爱度很高。

米脂秧歌由较早单纯的庙会秧歌发展到一年一度的春节元霄秧歌,再后来发展到重大活动、重大节日作为宣传性的秧歌活动,近年来婚庆喜事也闹秧歌,到现在除上述各种情况下闹秧歌外,更重要的是人们已把扭秧歌作为一项健身强体、修德养性的活动。天天闹秧歌、天天扭秧歌。城里人扭、乡里人也扭。青年人扭,少年扭、老婆老汉们更要扭。有活动扭、遇喜事扭、有事没事天天扭。而且积极性越来越高,参加的人越来越多。由于普及率高,关联到千家万户。活动普遍,一年四季天天扭,人们在这一大的环境和氛围中,受到这一民间艺术的熏陶,所以会扭秧歌的人越来越多,扭好秧歌的人越来越多。米脂人民扭秧歌的普及率越来越高,积极性和参与度越来越高,为米脂秧歌的传承和发展打下了良好的基础。

米脂秧歌的普及创新

如上所述米脂人民对秧歌的喜爱程度逐年提高,群众闹秧歌的积极性越来越高,参于闹秧歌的人越来越多。但从秧歌的表演来看,渗入现代舞蹈技巧、体操技巧、武术技巧的内容越来越多,场地秧歌逐渐趋向于团体舞蹈,团体体操和舞台艺术表演。可以说在秧歌的“创新”方面做了大量工作。也取得了“可喜”的成绩。但也要看到秧歌中传统的东西越来越少,传统秧歌中原汁原味的东西越来越少。表现米脂人民勤劳务实、淳朴、耿直、豪放、善良、粗犷的风格逐渐消失。如老榆洼秧歌(米脂谒庙阳歌) 中的那种粗犷、豪放、自由自在、大起大落的风格和乡土气息逐渐减弱。就连大秧歌中100多种吉祥场图,现在只保留蒜辫子、拧麻花、十二连灯挂角、枣核开花等几种,大部分吉祥场图,将要失传。更不要说乡土气息很浓的民间口头文学艺术的伞头秧歌唱词。现在拜年唱秧歌大都是文人们事先编好唱词,交给唱秧歌的唱,伞头和唱秧歌已分离,更谈不是触景生情,随编随唱,即兴发挥。

米脂秧歌需恢复的艺术

根据上述,在继续抓好普及创新的同时要做好以下几方面的工作。

1、强化传统秧歌中的“踩在板上,扭在腰上,功有腿上,艺在手上,情在脸上”的特点。通过办讲座,个别指导,老艺人的传帮带,在扭秧歌的步伐,肢体语言技巧,面部表情,转角子技巧等方面逐步恢复传统的风格和特征。从现代舞蹈体操等规则的限制中解放出来,逐步恢复自由且合群,粗犷而文明的传统风格。

2、伞头秧歌频临危机。当今秧歌队的伞头熟悉传歌场图的不多,只能引“双蒜辫”、“十二莲灯”等几种简单场子。民间大部分传统场图几乎失传。我们已搜集整理了50多个传统场图已在“秧歌网站上发布了40个传统阵图,呼吁秧歌爱好者特别是伞头们能逐步将这些场图恢复。另一方面呼吁伞头们多学习,尽量不唱事先编好的歌词,尽量依据当时的场地、环境、气氛中的人物特征,即兴编歌,唱出特点,唱出本色,唱出人们的心声。使“伞头秧歌”这一独特的秧歌艺术精华得以生存和传承。

3、秧歌的内在特质、本质含义急待挖掘和宣传。古时人们闹秧歌,不同的场合,不同的类型演出不同的秧歌,各种秧歌都有其不同的规则和含义,规则是十分严格的,内在的寓意是深远的。如“彩门秧歌”是在村与村之间互访互拜的情景下的秧歌,双方必须严格的按照互相学习,加强沟通,增强友谊的原则行事,也是相亲联姻的一种形式。主方为了表示对客方的尊重的对来访者的尊敬和重视,用搭建彩门来欢迎和增加气氛。双方伞头在彩门前的对唱是重头戏,通过对唱来互拜互敬,传递信息,交换意见,传情达意等。具有独特的地方特色和浓郁的乡土气息和雅典共赏的艺术魅力。再如场图秧歌中每个阵图都有它的吉祥含义,带有沟通天地人神、寓意驱邪扶正、除恶祛病、更多地表达了人们对未来的寄托的含义。九曲秧歌寓意更加深远,我县每年都举办转九曲活动,转九曲迷宫的人流如织,但知道九曲的布设和内在含义的人太少,更谈不上贴五方、置九星、设神台、围风神、装两门、插高杆和三百六十一根杆等的含义,可见秧歌不仅仅是闹红火,更有它很多的本质含义,有待我们挖掘,有待我们学习,有待我们宣传。

4、强化“人才”资源的保护和发挥

秧歌的传承和发展,归根结底是秧歌艺人的保护和发挥。米脂人民闹秧歌的热情很高,秧歌情缘很深,尽管大批民间优秀秧歌艺人相继去世,但他们的技艺或多或少都有部分已传承下来,如郭兴庄的米脂谒庙阳歌,据李海友介绍有很多青年人都跟着老艺人们闹过,而且扭的相当不错。再如杨家沟的踢场子,有些中年人也踢的相当不错。城内扭秧歌都有很多是新时期学的一些舞蹈艺术,功底不错,急需老艺人指点,渗入传统的技艺。但在农村由于农忙和外出打工,绝大部分懂这些传统技艺的人都忙不过来,所以我们应抓住冬天农闲或过春节时的有利时机,发挥老艺人的特长,同时要加大对艺人的保护和关心,激发他们的积极性和热情。到位,但我们有信心,克服一切困难。我们相信不能做到最好、但可以做到更好。

2014年10月30日,在中国地名文化遗产保护专家委员会第十八次“千年古县”专家评定会上,米脂县被评定为“千年古县”。米脂秧歌深厚的历史文化,浓郁的乡土文化为米脂入选“千年古县”起着重要作用。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。