-

永安大腔戏 编辑

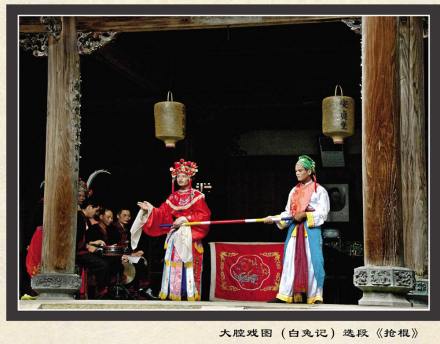

永安大腔戏,福建省永安市传统地方戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

永安大腔戏形成于明代中期,是弋阳腔的一个流派,因是“大锣大鼓唱大戏,大嗓子唱高腔”,故称大腔戏。明景泰年间,福建省永安市青水畲族乡丰田村熊氏家族年年派人到江西石城祭祖,并向当地艺人学习弋阳腔,而后结合本地的山歌、小调及道士音乐,创立了大腔戏班。随着熊姓家族部分成员向周边地区的迁徙,大腔戏传播到大田、尤溪、沙县等地。永安大腔戏的声腔字多腔少,粗犷高亢,朴素平直。

2006年5月20日,永安大腔戏经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录传统戏剧类,编号Ⅳ-10。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,永安市青水畲族乡新农村建设服务中心、永安市青水畲族乡村镇建设规划站获得永安大腔戏项目保护单位资格。

中文名:永安大腔戏

批准时间:2006年5月20日

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅳ-10

遗产类别:传统戏剧

申报地区:福建省永安市

永安大腔戏形成于明代中期,是弋阳腔的一个流派,因是“大锣大鼓唱大戏,大嗓子唱高腔”,故称大腔戏。

在明代中叶,江西弋阳腔分两路传入福建:一路由赣东经闽北传入尤溪县的乾美村;一路由赣南的石城经闽西北传入永安市青水乡丰田村,流传至今。据青水畲族乡《熊氏族谱》的记载:“太祖江西石壁掘花开枝蒙来邵武府建宁县地名早溪开来。”青水乡丰田村大腔戏团现已61岁的老艺人熊德钦介绍,明代中叶,熊氏家族后裔熊十三公带着五子(熊明荣、熊明惠、熊明福、熊明华、)一婿(邢姓)由江西省石城县沿途游猎至福建永安青水乡丰田村。

熊十三公的长子熊明荣,自幼爱好戏曲,学了不少民间杂调和弋阳戏剧声腔。迁徙至永安青水后,他每年必回石城县祭祖。当时的江西石城政治稳定,经济繁荣,文化艺术兴盛发展,其中戏剧表现得尤为突出。据江西《石城县志》的记载,江西石城逢年过节,新年、祭祀、赛神、修普等节日活动必请戏班演戏。熊明荣在石城县祭祖期间观看了各种戏剧的演出,并跟着师傅学了些南戏,回到丰田村后,平时闲聊或逢年过节时候,他便邀族人哼唱,或自娱自乐,或在村头、祠庙搭台演出,后组成戏班到邻近的小山村表演,以娱己娱人,亦可稍谋升斗。

永安大腔戏

永安大腔戏

后来,熊氏后裔熊明荣五兄弟先后分家。熊明荣从丰田村迁居大田县东坂村,熊明惠迁居沙县后坑村,熊明福迁居尤溪县南山村(现属永安市槐南乡),熊明华留居永安青水大坪村(即今丰田村),五兄弟中有一人佚名,其事不考。随着熊氏五兄弟向各地迁居,丰田村大腔戏也随之传播各地,进一步加速了大腔戏的传播与发展。

丰田村大腔戏班经过100多年的发展,在明末清初达到鼎盛时期。据老艺人熊德钦介绍,至今村里仍流传着一首民谣:“正月立春竖竹竿,竹报大小保平安;初一初二祠堂边,搭台上演大腔班;初四开始扎花灯,十二、十三迎桥灯;福日全家上笋山,劈路养竹烤笋干;初九天公生日饮一番,初十走亲即返乡。”这就很形象地反映了大腔戏在青水丰田村发展到鼎盛时期的状态。当时只要是宴会、赛神、祭祀、修谱,逢年过节,尤其是春节和中元节,丰田村大腔戏班必在村头祠庙或草台搭演,此间演戏少则七八天,多则十天半个月,以驱灾求福。大腔戏作为民俗文化融入了乡土。

从清朝咸丰年间开始,小腔戏广泛流行于福建西北地区,大腔戏随之渐趋没落。而今,小腔戏已被列入福建省第二批省级非物质文化遗产名录。小腔戏属乱弹声腔,不同于弋阳腔的“大嗓子唱高腔,大锣大鼓唱大戏”,而是主要行当角色用小嗓行腔,别具一格。清代嘉庆年间,尤溪县池田乡洋头村村民余清福被推举为大腔戏庆隆班的班主师傅后,改用小嗓行腔唱戏,令人耳目一新,在当地老百姓中深受欢迎和喜爱。庆隆班第三代班主师傅杨光种大力推行小腔戏,此时小腔戏的表演技巧和演出形式已相当成熟,其行当角色从“四门九行头”发展到10个角色,演出范围也从本村扩大到外县,传播到大田、沙县、永安等地及邻近的龙岩地区。

小腔戏的兴盛发展和迅猛传播对永安大腔戏的冲击很大。以前只要是宴会、赛神、祭祀、修谱或逢年过节,永安丰田村必在村头祠庙或草台搭演大腔戏,而这一时期则逐渐被小腔戏所取代。永安县青水乡还成立了小腔戏戏班“三百寮班”,逢年过节在村头搭演,还在村里收徒传艺,小腔戏的影响越来越大。到了20世纪20年代,不少大腔戏班先后解体,仅存下来的班社活动范围逐渐缩小,永安大腔戏逐步走向衰落。清代咸丰到光绪年间(1851—1908年)是小腔戏发展的鼎盛时期,同时也是大腔戏的衰落期。

中华人民共和国成立之后,永安大腔戏虽然没有成立专业剧团,但由于它适应性强,并具有浓厚的乡土气息,唱腔古朴,易为人们所接受,很自然成为当地人民自娱自乐的文艺形式。但之后长达十年的文化大革命,大腔戏被禁演,大量剧本被焚毁,加上老艺人相继离世,这对正在走向衰落的大腔戏来说无疑是雪上加霜。“文革”后出生的人基本没听过大腔戏,村里虽然还有些会哼哼唱唱,但能上台的已经是寥寥无几。

唱腔

永安大腔戏

永安大腔戏

乐队乐器

大腔戏戏班,伴奏乐器也只有锣、鼓、钹、唢呐和板几种。

表演风格

舞台陈设十分简单,演出时舞台上仅陈设一桌二椅,演员戏服较为简单,或干脆不穿戏服,只用红、黑、白三色化装,而后挂上别具一格的"须套",走到桌前表演,这是大腔戏的象征性服饰。司鼓坐在椅上打鼓,并自始至终不停地干唱,与演员配戏。

角色

永安大腔戏

永安大腔戏

“四门九行头”均由男演员扮演。净、丑用本嗓(大嗓)演唱、小生、小旦用假嗓(小嗓)行腔,男女演唱不分宫调。但各行当用腔和行腔有一定要求,艺人们拟之口诀为:“旦阴、生阳、大花昂、二花赤、老外(即老生)冇(pàn)、三花唱来有快慢。”意:小旦用小嗓,行腔自如委婉;小生用小嗓,声音明亮而清爽;大花用大嗓,唱得高亢又激昂;二花用喉嗓,声音带刺感;老外用鼻音,慢唱而空泛;三花演唱时,可以有快慢变化。

永安大腔戏的传统剧目有一百多个,常演的有《白兔记》《金印记》《中三元》《葵花记》《取盔甲》《黄飞虎》《破庆阳》《三代荣》《合刀记》《白罗衫》《月台梦》《卖水记》等。

传承价值

永安大腔戏

永安大腔戏

传承现状

如今丰田村大腔戏剧团成员不足20人,演出范围仅限于本村和本乡。近年来,随着文化生活的不断丰富,丰田当地群众对大腔戏的兴趣逐年递减,大腔戏的业余演出活动越来越少,艺人的年龄也趋于老化,而山区生活的贫困又使急于改变经济状况的年轻一代无暇去学习继承这一古老剧种。演出市场的萎缩和后继乏人的容境使得永安大腔戏处于濒危状态,亟待抢救和保护。

传承人物

邢承榜,男,1954年生,福建省永安市青水畲族乡丰田村人。2006年5月,永安大腔戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录传统戏剧类,项目编号IV-10。2008年2月,邢承榜入选为第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,福建省永安市申报。

熊德钦,男,1953年生,福建省永安市青水畲族乡丰田村人。2006年5月, 永安大腔戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录传统戏剧类,项目编号IV-10。2008年2月,熊德钦入选为第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,福建省永安市申报。

保护措施

永安大腔戏

永安大腔戏

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,永安大腔戏项目原保护单位存在单位性质、机构等方面重大变化,不具备保护单位基本条件等情况,重新认定保护单位永安市青水畲族乡社会事务综合服务中心(加挂“永安市青水畲族乡退役军人服务站”牌子)。

主要活动

2017年,大腔戏剧团参加了在福州五四北泰禾广场举办的“千古情缘,华韵流芳”国家级非遗剧种公益专场展演活动。

重要著作

2005年,卢天生撰著的《永安大腔戏史稿》一书,由中国戏剧出版社出版。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。