-

如皋板鹞风筝 编辑

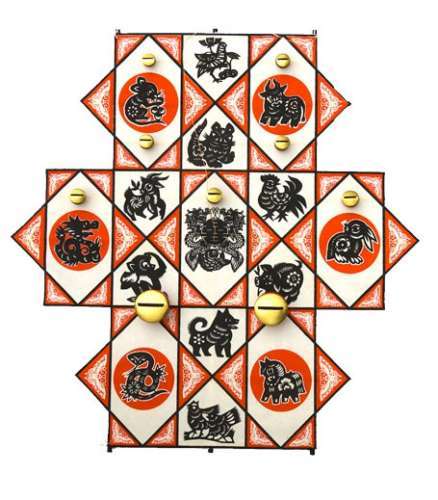

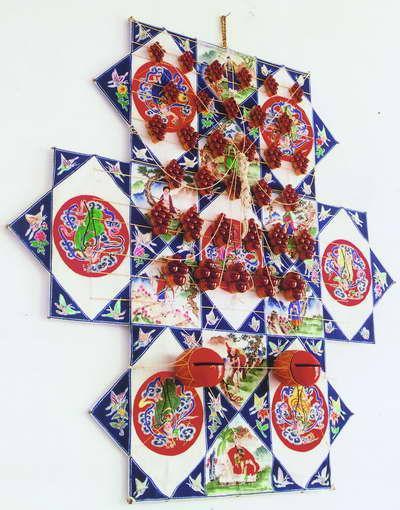

如皋板鹞风筝,是江苏如皋传统手工艺品,属于南派风筝的一种。清光绪《通州直隶州志》第四卷《民赋志·物产》载:“风鸢出如皋,自草虫鱼鸟以至仙佛,无巧不具;有一排九雁、十三雁者,可折迭藏之。”以其形同门板而得名,以巨大、彩画、布满哨子、音色宏亮而成特色。大六角风筝最常见,数个小六角风筝并联在一起,可以变出“七星串联”、“十九星串联”等样式。彩画多用红、黄、黑色,与蓝天白云形成对比。板鹞 上布满数百个大小不一的哨子,最大的哨子称“嗡声”,用大葫芦做成,形同大木桶,发音如大提琴;小哨子用栗壳、百果壳等做成,发声尖亮 。

中文名:如皋板鹞风筝

地域:江苏

本质:南派风筝

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

我国南鹞北鸢两大流派的风筝在世界上久负盛名,如皋是南派风筝的主要产地,在品种纷繁的如皋风筝中,哨口风筝(又名哨口板鹞)最具特色。

工艺

哨口板鹞可融雕、扎、书、画、绣等多种工艺于一体,工艺精湛,不仅是极有观赏与收藏价值的手工艺术珍品,而且在放飞中稳定、优美,更有各种音调的哨口和谐而有节奏的震空齐鸣,好似声色俱佳的空中丽人,以其无穷魅力伴随放飞者在天地之间,享受人们与大自然相辅相成的万千妙趣。

古人在纸鹞上以竹丝为弦,风吹有声,如筝鸣响,故取名风筝。可以毫不夸张地说,在风筝世界中,形声兼备的如皋哨口板鹞是难得的名副其实的艺术瑰宝。她的雕、扎、绘、制,凝聚了这块江海平原上历代风筝爱好者的聪明才智,积累了他们一千多年来的心血和在天地之间借助自然风力取得的实践知识。

制 作

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

球哨口统称“口”,通常用葫芦,果壳(白果壳、栗壳、龙眼壳等)。蚕茧用桐油浸泡后制成。由于这些材料轻巧而脆硬,制成的“口”音质圆润响亮,为了制成各种大小的“口”,如皋的风筝艺人培植了若干品种的葫芦,小的内径仅一厘米,大的内径可达五十厘米以上,这些大小各异的葫芦制成了千百种型号,各种音频的“口”,为人们巧妙地在板鹞上合理组合,提供了物质基础。板鹞由于装载一整套音响设备,有一定的重量,因而放飞时对风力有一定的要求,大型板鹞要六级以上风力,小型板鹞也需要五级风力才能稳定升空并发出正常音响,这和我国北派风筝以及世界各地的无声风筝通常只需一至五级风力形成了气象条件的反差。

现状

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

值得庆幸的是,2006年5月20日,板鹞风筝经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,江苏省如皋市的郭承毅为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单,由此获得了肯定和保护。

如皋板鹞风筝

如皋板鹞风筝

如皋郭氏风筝“鸢飞雉皋”展被列为江苏省2017年10大馆藏文物巡回(交流)展项目。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,板鹞风筝制作技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,江苏省如皋市的郭承毅为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,南通市文化馆(南通市非物质文化遗产保护中心)获得“板鹞风筝”项目保护单位资格。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。